這些車是從2002年的Uzzi SLX開始陸續換到最後的6.6的過程,由於不相信任何的reviews,所以零件都是自己買來試的,走了不少冤枉路,貼出來給大家參考。

(2002-2004)

Intense Uzzi SLX這是我第一台Intense(之前一台車是GT STS-2), 大概是在2002年左右買的, SLX是Intense在全車系換成VPP之前的全能車款(當時好像還沒有all mountain這字眼),設計就像瑞士刀一樣,如果你知道自己在幹嘛的話,就能把車調整得和量身定作的一樣,軸距,BB高度,頭管角度,座管角度全都可以調整,這也是我第一次送避震器去PUSH改,配上Manitou Sherman前叉,SLX的性能除了重量以外真是沒啥好挑剔的, 而且車身幾何甚至比6.6還優.

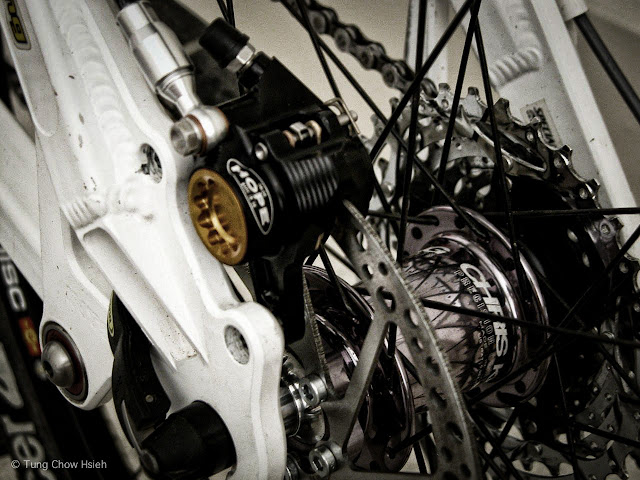

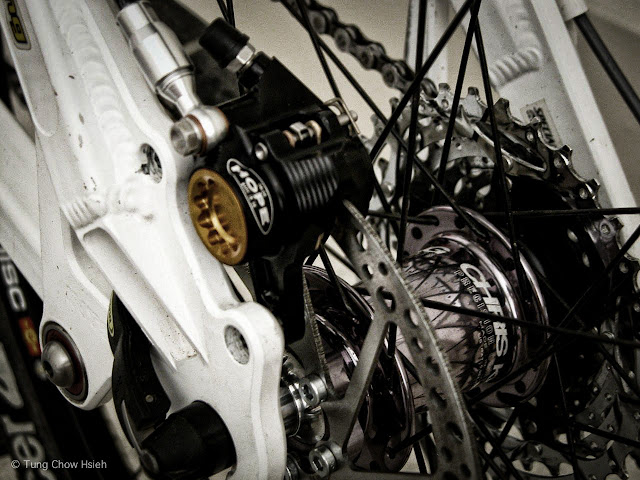

Manitou Firefly前叉, Hope Mono Mini碟剎, Chris King ISO花鼓編Mavic 819框

重看不重用的Hope Mono Mini

Sherman還蠻順的, 但行程縮短鎖不住, 會偷偷變長回去.

第一隻推工業的神器

(2004-2006)

Intense 5.5在Intense Uzzi SLX之後,5.5是我一腳踏入VPP的不歸路,在騎5.5的這段時日也是騎騎改改,上坡慢怪車重下坡慢怪避震爛(其實現在想起來,要快就多跟一些厲害的車手騎,跟沒幾次進步就很明顯了),組車跟改車是門學問,一開始要先瞭解自己的特色,像體型體力膽量之類的,我不會叫一位一百公斤的老兄買台18磅的卡繃車(除非他跟我有仇),或是要40公斤的女生騎50磅的下坡車上山。還有看自己的勇腳程度和騎車技巧的比例。比如說自己腳力好但下坡技巧有待加強的話就可以組台頭角斜一點軸距長一點重心低一點的車加強信心跟穩定性來補技術上的不足。以此類推。

再來就要看用途,看自己最常跑那種地形,難度等級等等來決定車種。考慮這些就是要推敲出自己是需要XC,AM或DH的車身,知道了之後才要從車身幾何,支點設計,強度跟重量(我自己還要再加個美觀,沒辦法,幹美術的)這些考量去挑台跟自己八字合的座騎。

現在就用看圖說故事的方法聊一下我當初改了什麼料以及為何要換的緣由:

這是車剛裝好沒多久的時候拍的照片,零件全都是從被換掉的Uzzi SLX上移植過來的,Uzzi SLX算是AM/light duty DH車種而5.5是XC車,所以Manitou Sherman前叉在5.5上有點太重太長,除此之外就只是些小問題而已,像Hope Mono Mini不夠力又吵,輪胎質地太硬而且抓力不夠,後避震有點呆。車上唯一可圈可點的就是用Sapim CX-Ray扁鋼絲編CK ISO hubs配Mavic 819 UST免內胎鋁框。

前叉換成Manitou Minute 1:00(液壓+彈簧+SPV),幾何對了但SPV問題很多又不順,(Manitou在全面改款成SPV之前的前叉都很棒)。大盤從XTR 952降級成XTR 960。車胎換成Kenda Nevegal記得好像是有青蛙logo的那型,還真黏,只是磨損有點快。

最後是改成這德行,前叉換成Fox TALAS RLC,跟5.5蠻搭的。碟剎換成又輕煞力又強的Magura Marta SL,後避震換成比Manitou SPV 5way順多了的FOX RP3,還有圖上看不到的一堆鈦螺絲。

(2006-2007)

中號藍色6.6這是我在騎5.5的時候就等的不耐煩的一台車, 那時在全系列更換成VPP時在FR跟XC車款中間出現的一個斷層,也就是取代UZZl SLX的All Mountain後繼車款. 5.5算是LONG TRAVEL XC,怎麼改也不會改變他XC車的本質, Uzzi VPX再怎麼偷輕也是個很娘的悍馬車. 畢竟AM才是我的菜. 6.6一出來我就馬上把5.5跟VPX脫手兩台換一台了。由於AM車能涵蓋的範圍很廣,有些人會把6.6組的很XC風,有些人會把它搞得比較重鹹,怎樣都行。因為我有從FR跟XC車上留下來兩車份的料, 加上我最常騎的地方上坡很長很陡,所以我平常把6.6調得比較清淡, 夏天常跑DH場地的時候就會把它換上重口味的料. 反正我也喜歡調車, 也不會覺得麻煩.

一開始車上裝了狐狸麵36, 馬味客CrossMax XL, 方程式純金碟剎還有狐狸氣壓DHX 5.0後避震。大致上還可以,小地方的遺憾有碟剎手感不大好,椅墊太硬,龍頭太長,前叉很順但上坡不能縮短,hub咬合太慢還有後避震很白癡。

換上CCDB後避震,Saint兩速大盤跟99g的Syntace F99龍頭,除了有點頭輕腳重之外,車子的貼地性超好。

這次換上了CCDB的鈦彈簧, 顆粒是金花鼓配馬味客819輪圈, 馬座騎Z1 Light, 死馬肉Hone大盤, 希望龍頭, 思杯修來思的平台踏板跟馬古拉路易斯FR前210mm後190mm碟煞。看起來不錯但騎起來很恐怖,Z1是順到不行沒錯,但煞車下沈很明顯,尤其配了210mm的前碟。平常騎不會怎樣,就怕一累或緊張的時候抓前煞太大力,畢竟這是前空翻的最佳組合。

這是在藍色6.6上的最佳化設定, 前叉換回麵36, 碟盤換小到前7後7,跟差踢啊大盤。

其間也試過差踢啊碟煞,還不錯,但還是馬古拉強。

Sunset Ridge

Sullivan Canyon

(2007-服役中)

大號氧化廢鐵風格6.6在偶然的一個機會騎了一下朋友的大號6.6,才發現我騎錯尺寸兩年了

現在藍色6.6還在台灣服役,日子好像過的不錯

不囉嗦,再來聊懸吊系統,在6.6上面總共用過了四支後避震器,包括了Fox DHX Air, Fox RP3, Cane Creek Double Barrel以及Push過的Fox Van R。基本上氣壓的在6.6上面表現都不是太好,尤其是DHX Air,不是避震器的問題,而是6.6和彈簧避震八字比較合。CCDB的貼地性非常好但要花不少心思才能調得好,還好最後有用到PUSH改過的Van R才完全的滿意。

再來比較值得一提的就是挨耐的輪組(幾年前還拍了一段

YouTube影片把花鼓的聲音錄下來),前面是標準的20mm thru axle後面則是自己裝套件改接10mm DT Swiss快拆來提升後三角的剛性。鋁圈則用Mavic 819加上Specialized無內胎版的Enduro Pro和Adrenaline車胎。

碟煞則採用Magura Louise配Hope的七吋碟盤以及Goodridge的鋼編油管,變速器用SRAM X-0,剩下的除了偷輕用的鈦螺絲以外也沒什麽稀奇的料了。

當初還沒有1.5的狐狸36,就用國王牌頭碗轉接1 1/8"的36

挨耐,

現在藍色6.6還在台灣服役,日子好像過的不錯

現在藍色6.6還在台灣服役,日子好像過的不錯 不囉嗦,再來聊懸吊系統,在6.6上面總共用過了四支後避震器,包括了Fox DHX Air, Fox RP3, Cane Creek Double Barrel以及Push過的Fox Van R。基本上氣壓的在6.6上面表現都不是太好,尤其是DHX Air,不是避震器的問題,而是6.6和彈簧避震八字比較合。CCDB的貼地性非常好但要花不少心思才能調得好,還好最後有用到PUSH改過的Van R才完全的滿意。

不囉嗦,再來聊懸吊系統,在6.6上面總共用過了四支後避震器,包括了Fox DHX Air, Fox RP3, Cane Creek Double Barrel以及Push過的Fox Van R。基本上氣壓的在6.6上面表現都不是太好,尤其是DHX Air,不是避震器的問題,而是6.6和彈簧避震八字比較合。CCDB的貼地性非常好但要花不少心思才能調得好,還好最後有用到PUSH改過的Van R才完全的滿意。

有大師出現,快拜

有大師出現,快拜