賓士 多連桿 vs 扭力樑

早期汽車雜誌我還有些許印象,其中不泛時常有技術性的文章。當年讓我印象深刻的雜誌專題是一篇關於 Honda new CIVIC 6的專題報導,從CIVIC 6的底盤架構到結構設計優缺點的詳細剖析,拜讀這類專題文章我個人很有興趣,當然可能與我學生時讀的是機械科系有關。

像是麥花臣,相信大家看到汽車規格時總是會看到這個再熟悉不過的字詞吧。是以福特汽車的工程副總裁MacPherson Strut命名,我只記得大概是簡化設計讓前避震器變成支撐前輪轉向機構的一部分。

https://classroom.u-car.com.tw/classroom-detail.asp?cid=25

網路世代就是棒,隨時可以搜尋到資料庫。

最近Mercedes Benz新世代A-Class,除了採用新一代MFA2底盤, 1.3T渦輪增壓引擎外,還有就是基本款後懸吊系統由多連桿改為扭力樑設計。

(https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W201)

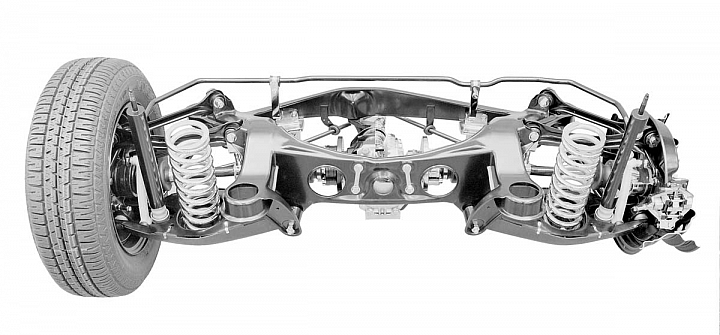

上面照片是全世界第一輛使用多連桿後懸吊系統的車-- Mercedes Benz 190E

(http://www.carnews.com/m/Car/content/48565)

上圖賓士多連桿後懸吊系統,下圖照片 GLA 180 我的河馬一號的後輪照片,可以看出賓士多連桿後懸吊系統一直沿用的設計。

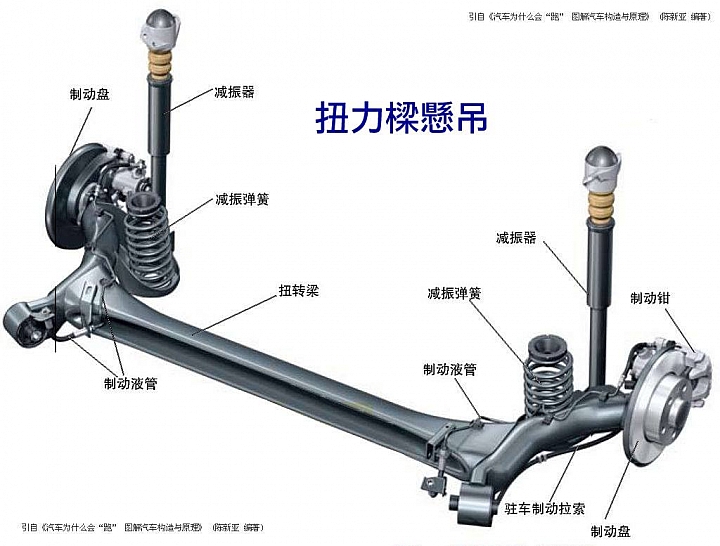

下圖是扭力樑後懸吊系統

光從圖片上就可以直接地比較出多連桿與扭力樑後懸吊系統的不同,很明顯扭力樑後懸吊系統簡單很多。

我個人常常用走馬看花這個詞語,因為我也不是專家,多連桿與扭力樑優缺點應該由機械結構設計工程師專家或賽車手來發表心得。

若我們一起看另一個觀點,單純縮小範圍就機械結構上零件多的通常比零件少的成本高! 這成本高可能來自於多一個零件就要多一個製造程序、多一套模具、多出一些零附件以及後續保養維護零件多的耗材也有機會相對變多。

零件少自然製造成本少了一些,對於車輛製造商而言當然是好事一件,扭力梁的強度足以作為後防傾桿的作用,穩定性不在話下。

對於我們消費者而言,車價可以降低些,而且後續保養維護成本相對也跟著降低。

而多連桿後懸吊系統,每多出一支連桿或支點,連桿支點兩頭一定都有橡膠襯套球頭,車輛使用久後一定會磨損需要更換,維修成本自然較高。

所以賓士A-Class改為扭力樑後懸吊系統,就看賓士如何調教了,這也讓我好奇的想去試駕看看基本款扭力樑後懸吊系統的All New Mercedes Benz A-class。

我把車當作是生活的一部分

Mercedes Benz - 我的生活哲學,我用GLA寫日誌

祝大家平安喜樂~

GLA crossover,是一台讓你想開出去玩的車子!!