感謝各位對小弟之前的A35 Sedan德訂心得熱烈迴響,經過了半年的等待~~在Line群組內與車友一起等船互相取暖,又遇到疫情的關係延遲了一下,4月底A35 Sedan終於到台灣瞜~藉由這開箱來分享交車的經過及心得~

交車篇

4/22到港後,突然變得很緊張,開始跑交車流程

第一站先提關運到彰濱工業區做第一次PDI

4/22~4/27

核對最後折扣及保險項目確認

折扣部分還是維持很不錯的水準,依舊是前段班

保險的話,原本是想要自己線上投保,不過嘗試各大保險官網

幾乎很難讓賓士新車直接線上投保,用人工方式也會婉拒

最後請業務直接報台灣賓士原廠配合的保險,發現有幾家價格還低於自己線上投保XD

這樣當然就請業務協助處理摟,主要是保

乙式車體+自付額+約定駕駛+免折舊

第三人+殘障增額+超額

業務持續追蹤進度,4/27開始檢驗

4/28

通知4/29可以抵達中壢聯立展示中心

4/29

到營業所搶先照

機會相當難得的看到車子在拖車上運到營業所的畫面

果然還是配P Zero胎,尺寸235/35/R19

抬頭顯示器相當大片

確認為AMG紅色對準線方向盤

4/30

早上開始做第二次PDI

業務協助處理全車3M極光隔熱紙,價格跟我在外面詢問最優惠價格一樣

此外業務也特別幫我處理3535車牌及車牌框etag

當天晚上業務也請請產品經理開通MMC功能,讓我可以在手機看到車輛資訊

5/1

約好5/1交車,吃完早餐之後就一家四口到了聯立賓士

終於看到整理後的A35 Sedan了~~

滿滿的交車禮,真的是多到我快數不完了,大概就像後車廂這樣,還有前一篇訂車送的

交車過程就是一開始先進行文件點交,確認說明書及相關手冊、稅金單、保險單據、鑰匙,再來就是車輛操作說明,新車果然功能相當多,交車當下能吸收的有限,還好業務的Line是萬用解答包XD,有不懂的馬上詢問就可以得到解答XDDD

新車舊車交接照

真的是一種大升級的感覺XDDDDD

小朋友跟舊車說掰掰,謝謝他的照顧QQ,Altis省油舒適好開好養

真心推薦當出社會第一台車

駕駛心得

動力

由於我之前是開Altis 1.8自然進氣,第一次開到2.0渦輪增壓的車動力方面我覺得真是的相當足夠,輕輕踩一下車子就像彈出去的感覺XDD

35車系的駕駛模式有5種(平順/comfort/S/S+/自訂)

各種模式的感受差異很大

我分享一下我比較常用的3種模式感受

平順模式

這模式下真的相當平順,開起來應該會很接近一般A車型的感覺

加速平順,比較不會有突然衝出去的感覺,在這模式下不會待速熄火

如果只是平常在市區開這模式會比較舒服,不會太神經質。

查詢了一下說明書,這應該是在國外是雪地用的模式,螢幕顯示的駕駛模式也是雪花圖案

Comfort

引擎一啟動的預設模式,這模式在30~40公里之後的加速就很明顯了,這模式下就有一點點小熱血了,剛接觸300匹的動力的話應該會覺得這模式就有明顯感受,神奇的是在這模式下會待速熄火,反而平順模式不會XDD

S+

35目前最兇的模式,閥門感覺都打開了,引擎動力源源不絕,這時候開起來相當神經質,加速相當敏感,放掉油門的滑行模式介入感也更明顯,也會出現回火聲XDDD,另外我是沒有選擇AMG可變阻尼懸吊,但在S+,可能車速很容易偏快,在市區遇到坑洞的感覺就會覺得彈很大XD

順便提一下油耗的部分

C模式

純市區行駛一公升6~9公里之間

純高速110~120 ACC跟車行駛一公升15公里上下

我覺得算是相當不錯了,一桶油51L依照我的使用情況大概有550~600公里之間

如果都只有開市區一桶油應該在400~450公里之間

舒適性

有看我之前訂車文章就知道我主要是買來當家庭用車,所以也很怕A35太硬不舒服,在等車的這段時間持續看了一些影片跟文章,推測舒適性與胎壓應該有明顯的相關,所以交車前就請業務幫忙確認胎壓,避免太高,在第二次PDI時就請原廠幫忙調整胎壓為原廠建議的2人座時的胎壓,冷胎壓前42psi,後33psi,希望舒適性可以好一點XD。

原廠是標配 P Zero胎,還沒交車之前就有聽聞P Zero抓地力好,但胎躁明顯及不耐磨

目前開了1000公里左右的感受的確抓地力好,像是黏在路上,但胎躁真的大聲

交車之後我馬上就從中壢開回台中,一路上ACC 跟車115左右

老婆表示沒有感覺特別硬或不舒適,小孩也在半小時內睡著,我自己感覺也沒有想像中性能車款那麼硬不舒服(畢竟很多車評都說要選可變阻尼XD),說實在舒適性感覺還不錯呢,可能車評標準比較高一點XD。

開起來路面回饋感覺是有點Q度,市區行駛速度不快的話,遇到坑洞或是伸縮縫,濾震效果還不錯,如果是S+模式,可能車速容易偏快,就會覺得有點彈。至於在高速公路上跟車,平順模式跟C模式之間都差不多,高速穩定性佳,完全是歐洲車的水準,跟我之前在德國開過的Audi A6感受差不多,時速115的體感感受跟之前Altis70~80可能差不多,連老婆也說有1百多這麼快嗎?隔音感覺不錯,時速在120~140之間也沒有明顯的風切聲,整台車最明顯的噪音來源就是那個輪胎了XDD

總結懸吊軟硬程度是比我想像中性能車的情況舒適,尤其是高速公路行駛下品質相當不錯,但在市區因為動力太大,要改變一下踩踏油門的深度,不然一不小心踩深一點車子就噴射出去了XD,這時候又要快點煞車的話就會有讓乘客前後晃動的感覺,畢竟35的煞車據說是移植前一代45,踩起來真的滿銳利的。

空間及內裝

內裝基本上網路上各大試駕文章已經都拍得差不多了,我主要分享一下L6J AMG紅色對準線方向盤,這強烈建議選配,選了內裝才會跟一般的AMG Line有差別,35車系主要就差在這個方向盤跟紅色安全帶,有閒錢可以再多選兩顆旋鈕,可以快速切換駕駛模式跟ESP啟閉。

車內空間

前駕駛與前乘客座位算是寬敞,比之前的Altis好很多

後座的話膝部空間可以看得出來也滿大的(前座椅已調整為標準坐姿)

比較出乎意料的是擺了Britax Boulevard 與Britax Advocate兩張安全座椅後,中間位置偏小,可能這2張安全座椅也算是偏大,而且座椅兩旁突起比較多(為了包覆性),安全座椅必須往中間一點擺,要改善的話看來只能等小孩大一點之後換增高墊了。

後行李箱空間

基本上就是一般轎車的空間,深度也滿深的,墊子掀開之後還有小空間可以放東西,

實測起來放一台小孩腳踏車+滑步車+露營地墊+3~4個一日行李包都OK。缺點大概就是兩側沒有掛鉤可以掛一下東西XD。

選配

DC1(23P智慧補助駕駛+642多光束智慧型頭燈)23P使用過之後真的很容易讓人回不去,尤其是常常開高速公路

23P的精髓就在於自動幫忙煞車XD,目前實測起來他抓前車跟從旁邊插入的車輛還滿準的

基本上到高速公路之後,開啟23P跟車,腳就可休息了,當然眼睛還是要看著前方,不過降低疲勞程度真的有明顯感受。

23P是全速域0~210公里都可以運作,基本上在市區塞車走走停停也可以啟動,真的是塞車神器XD

另外配合抬頭顯示器可以很明顯看到

1.23P是否運作,目標時速

2.與前車距離,有4-5格可以調整,一般來說2格就很夠了,這距離有些車還是會插隊了

642多光束頭燈除了外觀有不同,在引擎發動時會有燈光秀,相當帥氣XD。

配合23P補助可以自動遠近光燈切換,亮度也算遠,這夜間開車的確相當實用,重點是搭配在DC1套裝,真的是送的感覺。

HUD抬頭顯示器

這一代的抬頭顯示器比例感覺滿大的,雖然照片看不出來,但實際視覺感受大概類似儀表板7吋螢幕的感覺,可以顯示的東西也相當多,AMG車型還會多2種特別重視檔位跟速度的模式。

不過我最喜歡的還是三個顯示範圍的版本

左邊顯示導航導引或是瞬間油耗

中間顯示時速+限速與23P跟車狀態

右邊顯示跟車車距

此外還有發現開狹窄小路時,抬頭顯示器會自動切換成前車身雷達偵測狀態,可以很直覺的看到與週邊障礙物或牆壁的距離,避免碰撞。

360環景

這個停車的時候滿好用的,360角度都照得相當清楚,需要適應的是以前都看後照鏡,現在多個中央螢幕可以看,還需要時間習慣XDD。此外賓士的雷達偵測相當嚴格,360度周邊物體目測都還有點距離就會叫了,停車格如果停進去周邊雷達都沒叫,肯定相當寬敞XDD。

配件安裝篇

隔熱紙

我分享一下我這次訂車,做隔熱紙功課的資訊隔熱紙我挑選的重點有以下幾點

1.要有高透光率的選項

2.有總隔熱率數據,最好是國外有的產品

3.不擋通訊訊號(GPS之類的)

隔熱效果最好的是含金屬的,但是含金屬的基本上會檔訊號,也比較貴

那如果要隔熱效果不錯又不擋訊號,最新的潮流是奈米陶瓷技術

隔熱效果會略低於含金屬的,但不檔訊號,透光率選擇廣(5%~78%)

總隔熱率的話

透光率5%的大概是總隔熱率65%

透光率78%的大概是總隔熱率42%

其他透光率的總隔熱率就是在42%~65%之間

一開始是屬意舒熱佳SolarGard的LX系列與UP系列混用,不過LX是金屬的有擋訊號的風險,UP系列的隔熱數據比較不亮眼,所以持續的做功課。後來發現3M在今年新推出屬於奈米陶瓷的極黑系列,雖然名字是極黑,但透光率卻有78%的選擇,低透光率的也有5%,選擇相當多元。

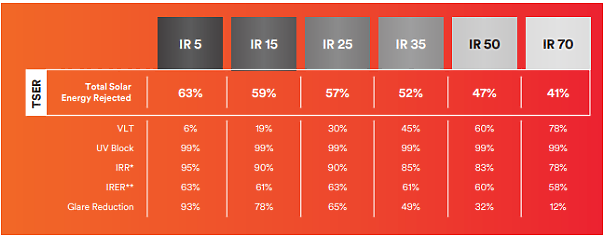

可惜的是3M極黑系列一開始推出時,台灣官方網站沒有總隔熱率的數據,可是我想說3M是國際大公司,搞不好國外會有相關數據,結果Google一下還真的找到很像的XDD

美國 3M™ Automotive Window Film Ceramic IR Series

台灣3M™極黑系列

對比隔熱數據也相當接近,看來應該是同一款無誤,美國也是近期推出的新款

Ceramic IR Series隔熱數據

只是找到了美國官方的總隔熱數據,發現總隔熱率低於原本的3M極光系列,可能主打的點不太一樣,但我最重視的還是高透光度下的總隔熱率,價格我詢價起來極黑跟極光感覺差不多,聯立賓士配合的廠商也是知名店家有貼3M。就決定使用3M極光系列了。

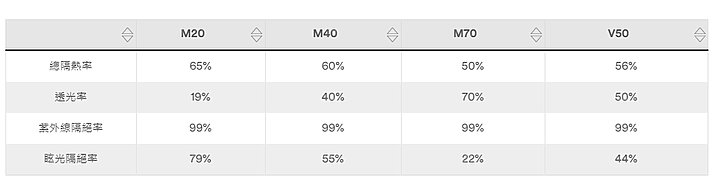

3M極光系列隔熱數據

考慮到安全性以及想要讓車子夜色套件化(前透光後深色玻璃)

最後搭配的型號如下

前檔:M70

前側:V50

後側後擋:M20

全景天窗:M70

隔熱紙施工過程精華

貼完後的效果,前透後暗

貼完隔熱紙這幾天剛好都豔陽高照,實際感受上極光效果真的不錯,在室外溫度35度上下,停車超過1小時,剛進去車子熱的程度遠比之前Altis貼的黑黑隔熱紙好,冷氣也設定在23.5度吹個幾分鐘就相當涼爽了,前擋70%的透光率視野相當不錯,以這個透光度來說,我對隔熱效果相當滿意。

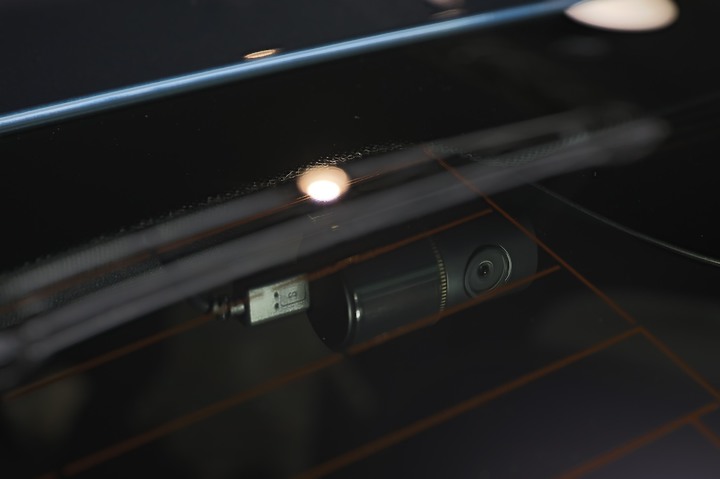

行車紀錄器

關於行車紀錄器,我比較在意的是1.畫質要清楚,至少1080P以上,前後都要有錄到,有SONY感光元件最好

Ps.做功課到最後覺得Sony starvis感光元件也是參考看看就好,型號太多了,廠商也不一定會公布型號,各廠調教功力也不同,還是看實際影片最準

2.外型隱藏不突兀

一開始當然先從國產知名的MIO跟DOD看起,

還有隱藏型行車紀錄器知名 Thinkware/iRoad來篩選

最後入選名單

MIO:828D/J86D

DOD:從缺(DOD隱藏型的評價似乎都不高@@)

Thinkware:Q800pro/U1000

iRoad:X9/X10

J86雖然是新機種,但感光元件似乎是舊版本,APP連線功能也滿多問題的感覺只好先淘汰

828D做功課時剛上市,真的相當吸引人,但看到01上面的災情,也是讓人卻步,雖然用上Sony starvis感光元件但調教似乎問題很多

iRoad X9評價不錯,前鏡頭是Sony starvis,調教也滿正常的,APP畫面感覺有在更新,質感有做出來,但後來有出現個X10是4K畫質,價錢沒差多少的情況下就先忽略X9了XDD

最後就是iRoad X10與Thinkware:Q800pro/U1000來比較,基本上這三款的價格差異不大,U1000最貴,X10次之。也都是韓國設計製造,功能也大同小異,分析比較如下

Thinkware Q800 pro

前鏡頭:2k SONY Starvis

後鏡頭:1080P SONY

可視角度:140

體積:10.7*3.3*6.1cm

額外功能:夜視停車監控

Thinkware U1000

前鏡頭:4k SONY Starvis

後鏡頭:2k SONY Starvis

可視角度:前150後156

體積:16.5*9*5cm

額外功能:夜視停車監控

iRoad X10

前鏡頭:4k

後鏡頭:1080P SONY Exmor

可視角度:前165後145

體積:寬11cm/厚3cm

額外功能:夜視停車監控、OBD SCANNER、自動格式化

Thinkware 都是前鏡頭都是4K Sony starvis的,後鏡頭U1000規格看起來比較好

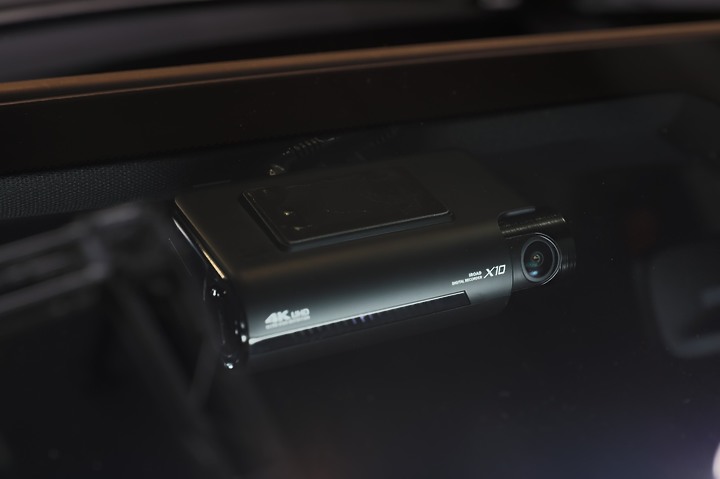

但U1000的體積感覺滿大的,不太像是隱藏型行車紀錄器,怕會影響副駕駛的視線,有點跟我的需求衝突,X10與Q800 pro的體積差不多,但X10是4K的畫質,而且還有個很炫的OBD SCANNER可以記錄行車資訊,就決定是X10了~

X10特色

因為賓士原廠配合的廠商並沒有安裝這款X10,所以我就自行尋找安裝的店家,剛好發現X10總代理的店家是台中的詮鑫,查了一下施工評價也很不錯,離公司也很近,就決定請他們協助安裝了。

X10開箱照片

X10安裝過程照片

安裝的時候發現停好車會馬上替車子的電瓶接電,真是讓人感到安心XD

施工的周圍也都會上保護,有細心。

休息區也滿舒適的

施工精華

X10安裝完成照片

前鏡頭

後鏡頭

安裝後測試OBD功能

APP操作流暢度相當的高,反應相當快速,

登入行車紀錄器方式也相當簡單

1.連到X10的WIFI之後再點選APP就自動連好行車紀錄器

可以快速看前後鏡頭的即時畫面

歷史影像讀取速度也相當快速,但連線即時觀看無法反應出4K的畫質

要存到手機或電腦上看,才能感受到畫面的清晰度。

X10存到手機上的方式也相當多元,可以選擇

1.存照片,

2.存影像無聲音,

3.存完整影音

存到手機的方式是透過WIFI傳輸,速度也還不錯,以4K影片來說,一段60秒左右的影片也是在1分鐘以內可以存到手機,算是很有實用性了

白天的錄影畫面應該都差不多,主要差在夜間影像

我分享一下我自己錄的夜間影片,上傳到YT會從4K變成1080P,

但還是看得出夜間畫質很不錯

iRoad X10 夜間影片

重劃區只有路燈的情況

皮套

原廠業務送的皮套是傳統的黑紅配色,但尺寸比較不密合,後來在FB上面看到有專門做密合款的皮套,店名是波賽頓手工精品皮件,而且可以選顏色跟客製化圖案,在跟老闆還有老婆討論之後,就決定了綠松藍的義大利植染牛皮+白色縫線,相當搭配丹寧藍的車色XDDD,給大家看一下不同光源下的照片。

外觀套件

等車的時候趁著淘寶雙12就有訂了淘寶空力套件來預備安裝,結果全部的空力套件只有後照鏡蓋比較ok,前方空力套件跟後風刀的密合度都不佳,可能是對岸A200L的尺寸跟A35還是有些微的差距QQ後來在台中找到政銓,是台灣製造的前方ED1空力套件,價格也比原廠優惠多了,剛好在家附近,交車後隔幾天就去找他們安裝了,果然這東西還是交給專業的來安裝比較實在,我在地下停車場裝淘寶版本裝了一個多小時還是沒有專業的花30分鐘安裝漂亮美觀。

鍍膜

最後一站就是鍍膜這個部份了,這個真的是每家都有不同的說法,各種藥劑說詞千奇百怪XDD,最終就是找離家近又評價不錯的實墨鍍膜,選了中階的2年保固方案,因為很早就預約了,中間剛好遇到週年慶,藥劑就變成頂級款,運氣不錯XD。實際施工時間是早上9點多到晚上8點。鍍膜完之後,因為有做漆面校正,整體感覺更亮,反射的感覺也不一樣。另外有明顯感覺到比較不沾指紋,整體感覺不錯,感覺車子比較不容易髒了。店家也有拍了一下寫真照片,就用這些照片來收尾吧~

總結

A35 Sedan開了一個多禮拜,大約1000公里,變速箱的感覺有比剛牽車的時候順,的確是一台日常好用好開,偶爾想熱血一下也沒問題的車款,帥氣度滿分。我個人覺得適合的族群是2~4人的小家庭,後車箱容量適中,如果要露營的話應該比較不適合,但一般4人家庭要過個住飯店3天2夜的行李肯定是沒什麼問題。

也適合常跑高速公路或快速道路跟山路的族群,高速穩定性佳,轉向輕鬆,油耗也不錯。

市區的話也是好開,但油耗普通,而且動力施展不出來,如果幾乎都跑市區的話就可惜了點。

這次德訂賓士謝謝01的資訊及業務大力的幫忙,折扣與服務都相當給力,也讓整體過程相當順利,等車過程中認識許多AMG車友也感覺相當新鮮有趣,一起互相取暖等車,時間一下就過了XDD。此外運氣不錯這次訂車遇到安裝配件的廠商施工都很細心,CP值也相當不錯,都有符合我當初的預期品質,讓A35 Sedan整體更加完善。

未來有保養或遇到什麼情況再來更新後續使用情況~~

2020/06/16

更新照片

目前里程3000公里,一切正常

Sedan的隔音還不錯,胎噪經過一段時間的行駛,感覺也變小聲了

2020/07/31

昨天業務特別親送到府了4-6月 NGCC AMG前100名的交車禮-AMG行李箱

覺得滿有質感的,分享一下

專用保護套~

滿有質感的

26吋的空間,內部滿平整的

小細節都有AMG字樣

還有包含AMG貼紙

2020/10/26

目前11000公里,月初剛做完一萬公里保養,簡單分享一下心得

保養費用(一萬公里或一年保養一次,分A或B保養)

1.機油+機油濾心+工資大約7千出頭

中彰賓士保養目前用229.51的機油,下次再問看看能不能換成229.71

有看過車友有換過

用車心得

依舊維持之前的感覺,滿輕鬆好開的

胎壓目前感覺在250Kpa附近都滿好開的,舒適感也不錯

另外有網友問我

1. 應該選而沒選的配備

20/20不能選賽車椅

21之後就可以選賽車椅了,真的是有預算建議選

又帥感覺又比較好坐,標配651的椅子只能說有外表,但舒適度普通

2. 選了後悔的配備

目前沒有,基本上選了都還算是實用

3. 家人乘坐感受

小孩覺得不錯,會睡的還是會睡

老婆覺得椅子普通,應該還是要真皮座椅會比較舒適

缺點

1.市區油耗不佳,不過這性能車,就忽略了

2.組裝品質普通,用s+開一段時間我目前有遇到安全帶扣異音跟冷氣出風口異音

安全帶扣異音目前是壓一下就好,但過一段時間又會出現

下次保養應該會要求改善

冷氣出風口異音大概開車前5分鐘會有,冷氣開到最強吹一段時間才會消失

這聽說是步進馬達的問題,再找機會出保固看看

異音相關的後來做完隔音處理之後就全部解決了

請參考這篇心得

https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=303&t=6325700

----------------------------------------------------------------------

快滿3年保固期

前幾天剛做完5萬公里保養,來記錄一下目前接近3年,5萬公里的原廠保養紀錄

2萬公里保養

1.純換機油229.71 (週六下午優惠1L,所以算4.5L)

2.自己有買空調濾網來安裝(約700元)

3.自己加快樂跑(約200元)

3萬公里保養

1.純換機油229.71 (週六下午優惠1L,所以算4.5L)

2.自己加快樂跑(約200元)

4萬公里保養

1.純換機油229.71 (週六下午優惠1L,所以算4.5L)

這時期開始229.71的機油開始變貴了,工資也提高了QQ

2.自己有買空調濾網來安裝(約700元)

3.自己加快樂跑(約200元)

4.滿2年了,有換煞車油

5萬公里保養

1.純換機油229.71 (週六下午優惠1L,所以算4.5L)

3.自己加快樂跑(約200元)

4.快滿3年了,有換引擎空氣濾網

保養心得

原則上保固期內就是每1萬公里換機油滿1年換空調濾網

滿2年換煞車油

滿3年換引擎空氣濾芯

除了換機油週期跟國外賓士原廠規範比有比較短一點

其他項目都跟國外滿接近的

我在保養廠也有看到工單後面有一張原廠英文的檢查表

上面的更換週期也是這樣

空調濾網還滿容易換的,所以都自己DIY

煞車油跟引擎空氣濾芯,過保之後應該就會找外場換

會划算很多,原廠的材料費貴滿多的XD