在當初 Intel 發表 Core i9-10900K 處理器時,陳拔就準備將其裝到一台 ITX 規格的小主機中,看看能不能以市售品零組件打造出一台具有高階效能,但體積小巧的電腦桌機。到了上個月 NVIDIA 發表了 RTX 30 系列顯示卡後,首發 3080/3090 顯卡的高功耗與熱度,也給機殼內的散熱帶來了新的課題,身為一個小型主機的愛好者,就開始想:要是把這兩個目前市面上的主要的效能(發熱)指標產品,裝在一個正常設計的 ITX 機殼內會是什麼情況?所以陳拔這次就找來所需要的組件,看看這兩者實際裝在 ITX 尺寸的小機體裡面會怎樣?

i9-10900K+RTX3080 ITX 裝機測試 安裝組件

機殼:Fractal Design Era ITX

這次陳拔借來的機殼是 Fractal Design 的 ERA ITX,採用鋼質框架、鋁合金側板材質設計,並且具有特殊的木質上蓋設計。會選用 Fractal Design Era ITX 的主要原因較為彈性的安裝支援性,顯示卡尺寸可支援到最長 29 公分、2 Slot 寬度,在規格上剛好可以放下陳拔目前手上有的 RTX 3080 FE 創始版顯示卡,不過其他的市售版本就沒辦法了。另外在電源供應器部份,Fractal Design Era ITX 可在 SFX 或是 ATX 規格中選擇,以應對這次較高的系統耗電量,以下是 Fractal Design Era ITX 的外觀與內部照片。

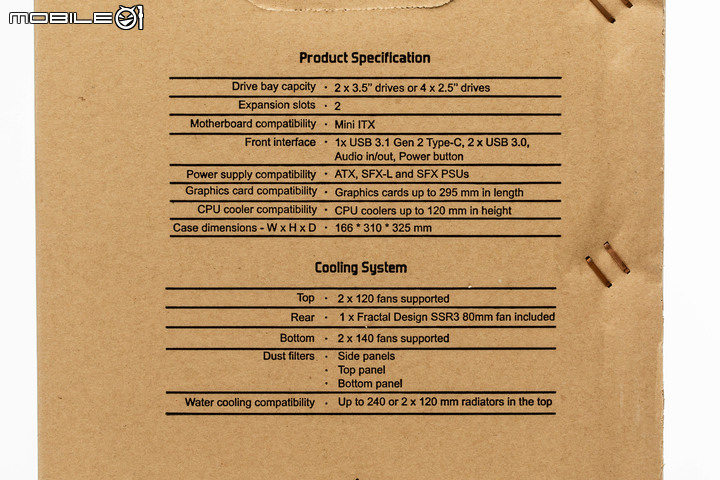

Fractal ERA ITX 外箱側面的規格說明。

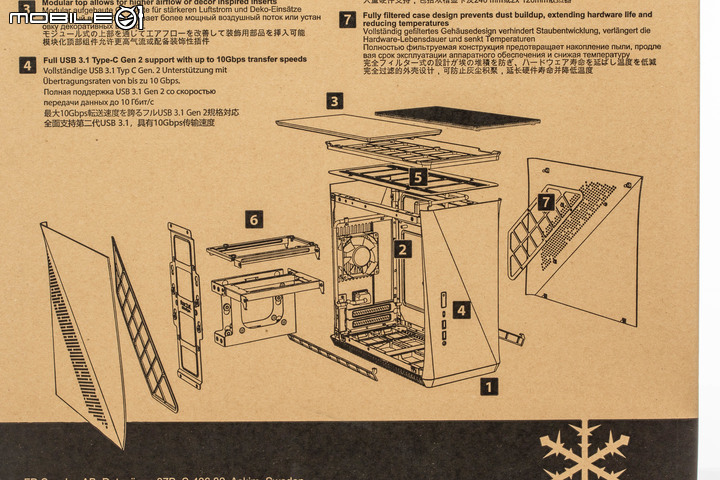

Fractal ERA ITX 外箱的另一面分解說明。

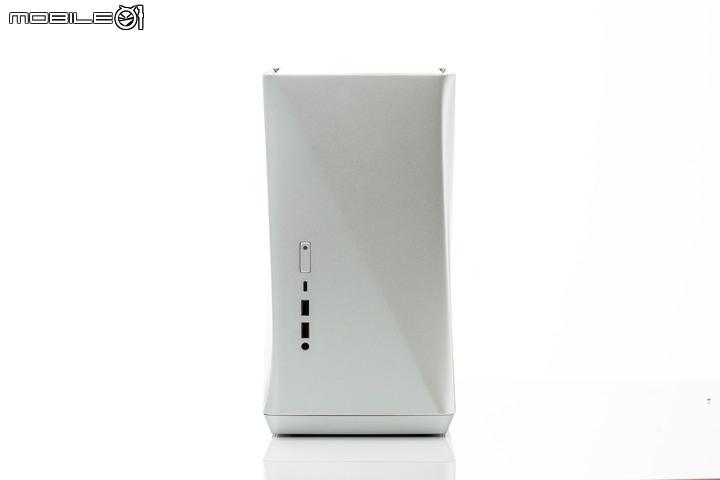

Fractal ERA ITX 的外觀,走向簡潔非透側的設計。

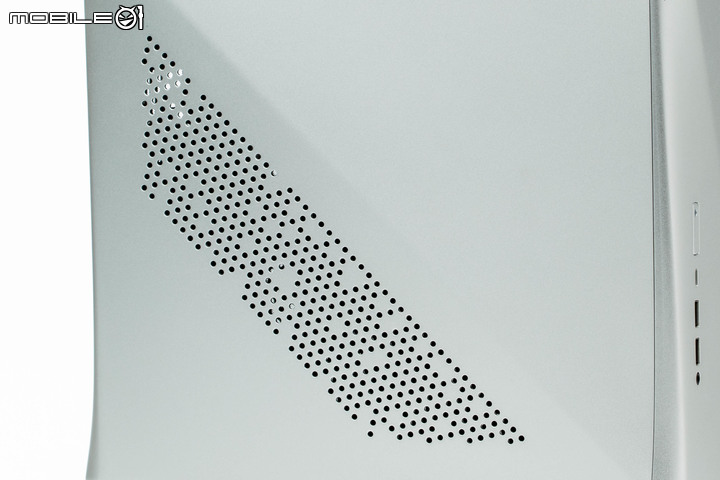

側板部分具有開孔作為散熱之用。

Fractal ERA ITX 正面,提供一組 USB 3.1 Gen 2 Type-C、兩組 USB 3.0 連接埠,以及一個 3.5mm 耳機麥克風插孔。

Fractal ERA ITX 背面,提供主機板 IO 背板開口、2 Slot 高度的顯卡 IO 背板開口,以及一顆 80mm 的機殼風扇(直條柵欄後方)

在機殼上蓋部分,Fractal ERA ITX 提供兩種方式讓使用者搭配,左邊為木質上蓋、右邊為金屬網孔上蓋,若是對散熱要求比較高的,官方建議選擇右邊的金屬網孔上蓋。

如果選擇木質上蓋的話,Fractal ERA ITX 在邊緣處也留有通風設計。

Fractal ERA ITX 採用卡榫的方式開啟兩邊側板。

Fractal ERA ITX 側板內部的樣子,底部兩個卡榫具有橡膠緩衝設計,在開孔部分也都有防塵濾網設計。

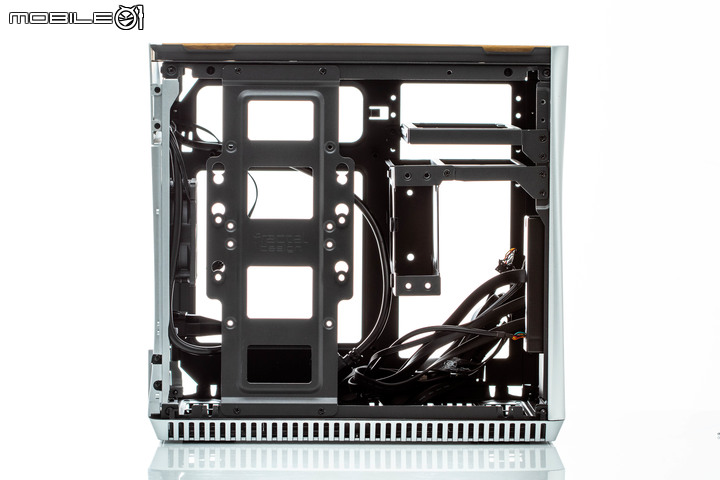

Fractal ERA ITX 兩邊側板打開後的狀況,採用下方吸氣、上方排氣的垂直風道設計。

中央直立的硬碟架可拆下。

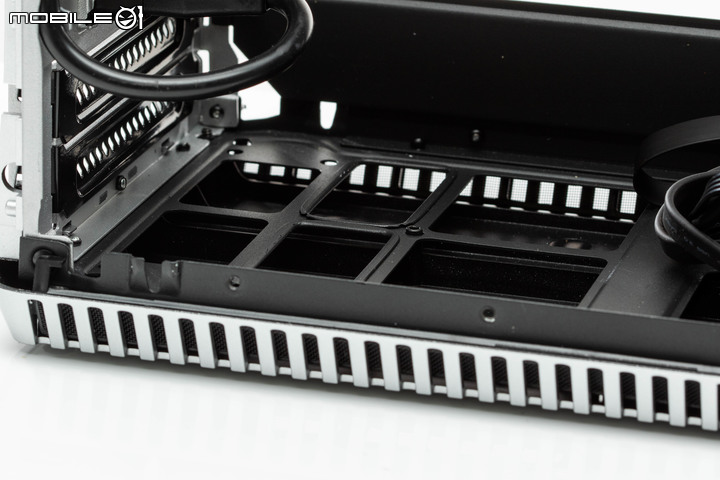

Fractal ERA ITX 在底部留有顯卡進/排氣空間,剛好搭配這次 RTX 3080 FE 顯卡的設計。機身兩側底部也具有一排進氣孔,可以看到進氣口內側具有濾網設計。

濾網部分可向上拉出清洗。

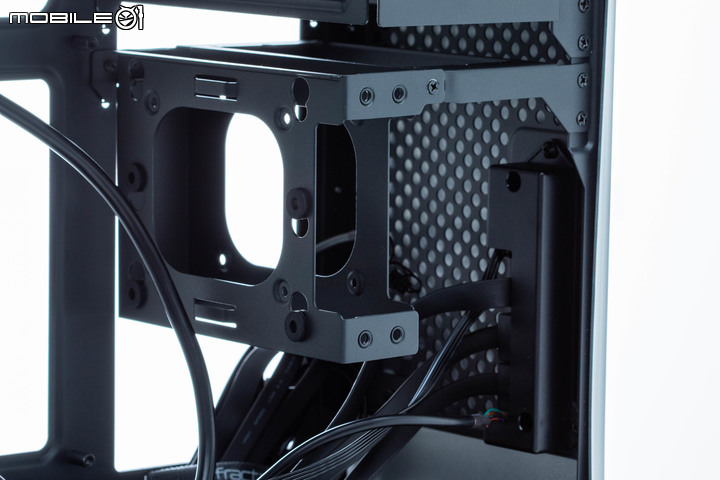

Fractal ERA ITX 機身前方的電源供應器支撐架與硬碟支撐架。

Fractal ERA ITX 在機身後方配置了一個 8 公分的風扇,但預設是朝內吹的配置,之後陳拔會將它換個方向安裝,向外吹配合 RTX 3080 FE 顯卡的散熱風流。

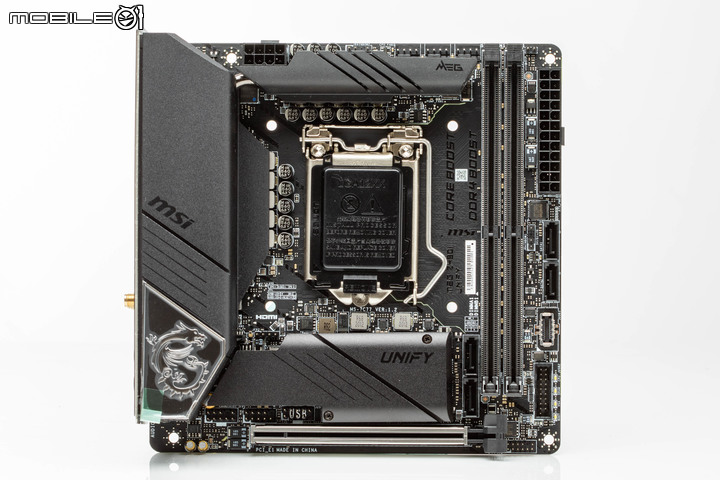

主機板:MSI MEG Z490 Unify

主機板這次陳拔借來微星的 MEG Z490 Unify 主機板作為裝機主機板,這張主機板其實在先前陳拔測試 MSI 的 MEG TRIDENT X 小型主機的時候,裡面用的就是這張板子,當時的搭配是 Intel Core i9-10900K 與 RTX 2080 Super,以 CPU 5.0 GHz 設定就能穩定運作,所以這次在測試裝機的時候,就選擇這塊 MEG Z490 Unify,以下是 MEG Z490 Unify 的一些主要特色。

MSI MEG Z490 Unify 盒裝正面。

MSI MEG Z490 Unify 盒裝背面。

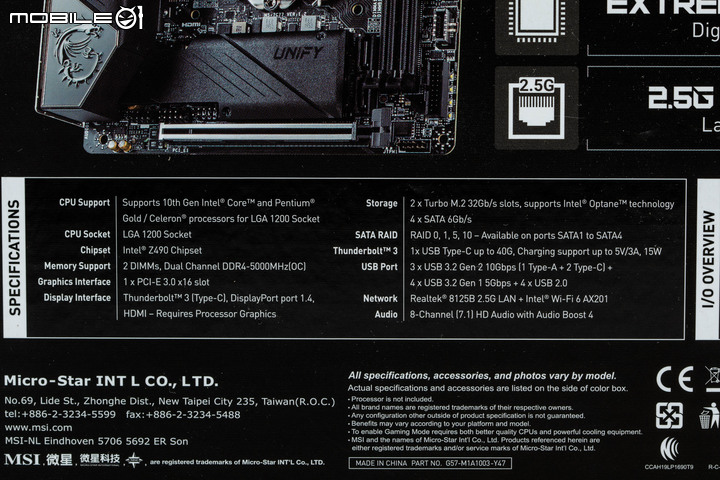

MSI MEG Z490 Unify 主要規格。

支援包括 Thunderbolt 3、2.5G 有線網路、WiFi 6 無線網路等規格,另外在電源供應上採用 數位 PWM 90A SPS 設計。

MSI MEG Z490 Unify 盒裝內部配件,包括主機板本體、使用者指南、快速安裝說明、驅動程式光碟、SATA 介面排線、無線網路天線等。

MSI MEG Z490 Unify 主機板正面,採用相當大型的 VRM 散熱模組圍繞處理器插槽,這在後面安裝時造成了一些困擾。

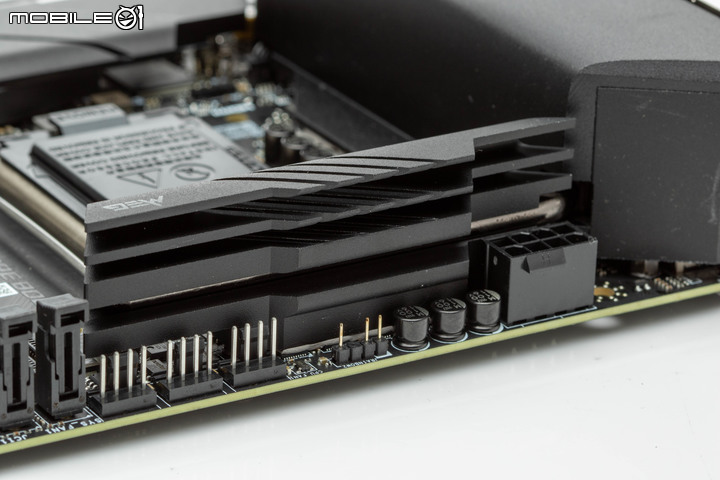

從另一個角度看 MSI MEG Z490 Unify 的 VRM 散熱設計,高度相當高。另外在右側可以看到單 8 Pin 的處理器供電插座。

MSI MEG Z490 Unify 後側 IO 蓋板也整合了大型的 VRM 電源散熱塊。

IO 蓋板散熱模組上方的龍魂標誌。

MSI MEG Z490 Unify 的後方 IO 佈局。

MSI MEG Z490 Unify 的 PCIe x16 插槽,採用 PCIe Gen 3 規格,並且具有金屬強化設計,用來承載 RTX 3080 這種大顯卡。

記憶體插槽提供兩組 DIMM 配,最高支援 DDR4-5000 規格。

不過 MSI MEG Z490 Unify 在機殼前面板針腳的配置位置,就放在顯示卡插槽與 M.2 散熱片中間的凹陷處,不僅安裝上比較困難、需要在安裝顯示卡前就將其插好,在走線上面也需要較長距離,是實際安裝上的缺點。

MSI MEG Z490 Unify 前面板音效、按鍵連接針腳的位置比較不理想。

實際裝上這次搭配的處理器、記憶體、PCIe SSD 的狀況。

背面的 M.2 插槽也插上一條 PCIe SSD。

另外在 SATA 插槽部分也裝上一顆 SATA 介面 SSD 作為測試。

以下是這次測試的整體規格:

處理器:Intel Core i9-10900K

主機板:MSI MEG Z490 Unify

記憶體:Micron Crucial BALLISTIX MAX DDR4-4000 16G*2

顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition 創始版

系統 SSD:Kingston KC2500 1TB

資料 SSD:Intel 660p 1TB

SATA SSD:Samsung 860 Pro 2TB

作業系統:Windows 10 Pro 2004

i9-10900K+RTX3080 ITX 裝機測試散熱與電源選擇

散熱系統陳拔準備水冷與空冷各一組,來應對裝載 SFX/ATX 電源供應器的不同狀況,因為 Fractal Design Era ITX 雖然可以提供使用者在 SFX/ATX 電源規格中選擇,但是在散熱器上的搭配就有所限制,如果使用較小的 SFX 電源供應器,處理器散熱器可以在 240 水冷或是 120 mm 高度下的空冷中選擇(不安裝硬碟支架);但如果使用 ATX 電源供應器,則是僅能安裝空冷散熱器,不然就是要將顯示卡換成 17 公分的短版顯卡,但這就不符合陳拔這次的目標了。因為搭配兩款散熱器的佈局不同,所以以下測試內容會分為水冷系統與空冷系統兩部分進行測試。

水冷配置

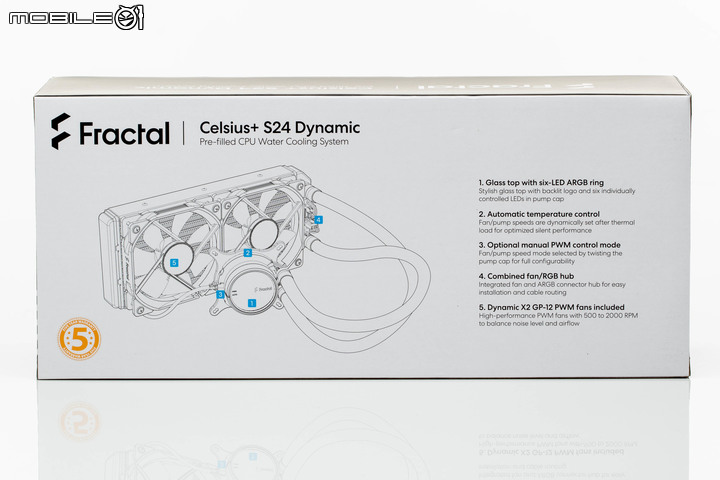

處理器散熱器:Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 240 AIO 水冷

首先來看水冷部分,由於 Fractal Design ERA ITX 最大僅能裝下 240 長度的冷排,所以在借機殼的時候也一併借了 Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 240 AIO 水冷套組一起裝機,先來看看 Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 240 AIO 水冷套組 的開箱。

這次採用的處理器散熱方案,水冷部分也是向 Fractal Design 借來的 Celsius+ S24 Dynamic。

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 盒裝上面的特色說明,包括 6 色 RGB LED 設計、自動溫度控制、手動風扇控制模式、兩具 PWM 風扇等。

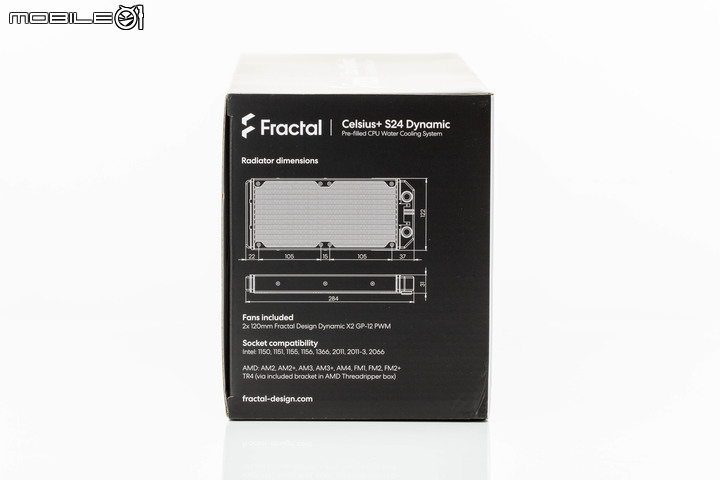

盒裝側面有尺寸與內容物說明。

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 盒裝內容,包括 240 AIO 水冷套組、兩具 120mm PWM 風扇、使用者指南、Intel/AMD 安裝配件等。

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 水冷頭、管線與 240 冷排。

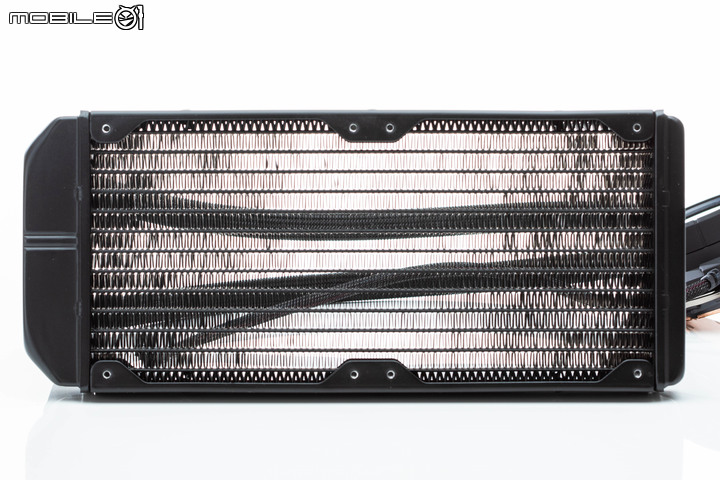

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 240 冷排的水路分佈。

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 的水冷頭與幫浦。

在水冷頭上有 PWM 與 Auto 模式切換開關,在自動模式下會依照當下系統需求調整幫浦與風扇轉速。

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 水冷頭採用銅質導熱塊與 CPU 接觸,新品上面有預塗導熱膏,不過因為這是後來補拍的照片,上面的導熱膏已經擦掉了。

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 將風扇電源插座放在冷排上,可以減少實體佈線的雜亂程度。

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 將風扇電源插座放在冷排上,可以減少實體佈線的雜亂程度。

Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 搭配的兩具 Dynamic X2 PWM 風扇,採用 LLS 長壽命套筒風扇軸承,並且提供靜音運作性能。

在風扇外殼上具有旋轉方向以及風流方向指示方便裝機。

電源供應器:Fractal Design ION SFX 650G

在水冷組合的電源部份則是也借用 Fratcal 的 Design ION SFX 650G 電源供應器進行搭配,同樣先來看看盒裝與外觀特色:

Fratcal Design ION SFX 650G 盒裝外觀。

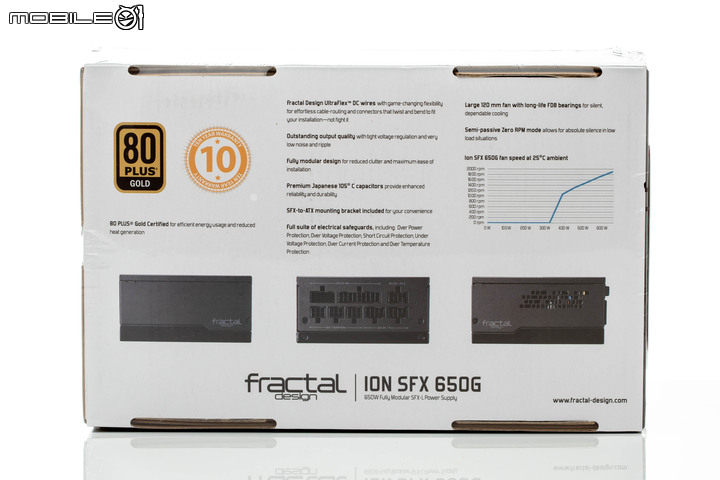

Fratcal Design ION SFX 650G 的盒裝背面標示了相關特色,陳拔主要關心的是供電組合這部分。

Fratcal Design ION SFX 650G 在 PCIe 供電部分提供三組 PCIe 8 Pin 12V 規格,最大輸出 54A/648W,對於 i9-10900K +RTX 3080 FE 顯卡來說剛好夠用。

Fratcal Design ION SFX 650G 的盒裝內容,包括電源供應器本體(左上)、線材包(右上)、束線配件、電源線、安裝外框、安裝說明書。

Fratcal Design ION SFX 650G 附屬的線材,包括一條主機板 24 Pin 電源線、兩條 PCIe 8 Pin 電源線、一條 PCIe 4+4 Pin 電源線、兩條 SATA 電源線、一條周邊電源線。

Fratcal Design ION SFX 650G 本體,具有金牌 80 電源認證。

Fratcal Design ION SFX 650G 電源線連接處。

Fratcal Design ION SFX 650G 採用全模組化供電連接設計,在 PCIe 供電部分剛好滿足這次的需求。

Fratcal Design ION SFX 650G 在內部裝了一具 120mm PMW 風扇提供散熱之用。

i9-10900K+RTX3080 ITX 水冷組合實際裝機

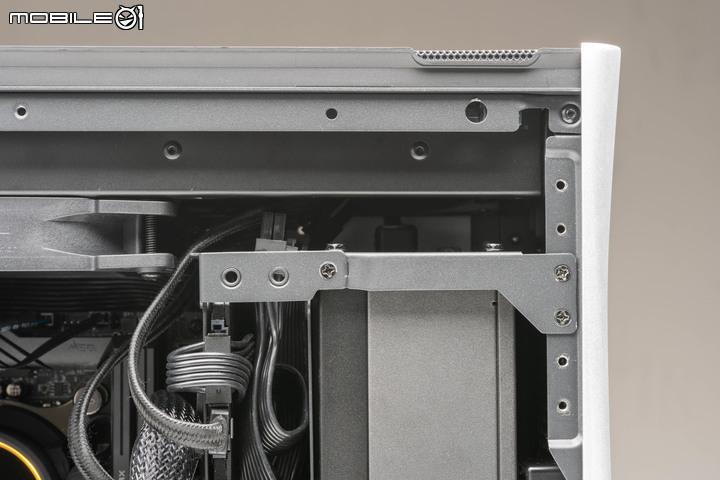

接下來就利用以上的組件進行水冷組合部分的實際裝機,由於 ERA ITX 內部的空間真的不算大,即便用上較小的 SFX 電源供應器跟 240 AIO 水冷,陳拔實際上還是遇到了一些裝機上的問題點,以下就拿實際裝機的成果來跟大家說明:

實際的裝機配置。

主機板 VRM 散熱模組與水冷橡膠管的干涉

未裝機完成前,主機板 VRM 散熱模組與水冷排接頭的干涉情形。

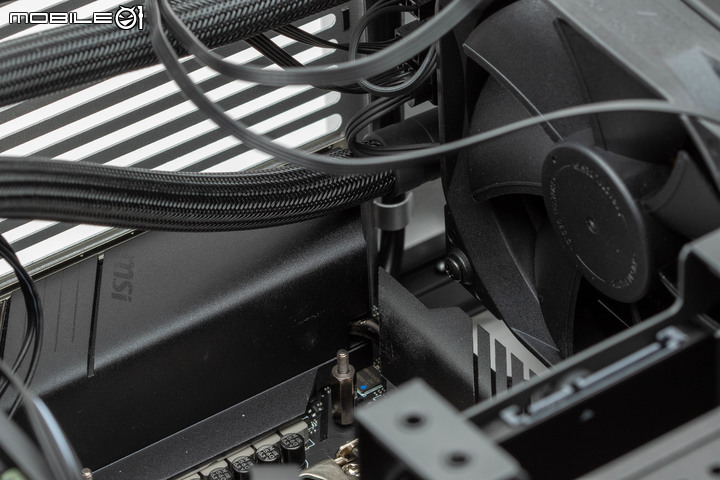

前面在介紹主機板的時候,就有提到 Z490 ITX 主機板 VRM 模組體積較大的問題,這在實際裝機的時候造成了 VRM 散熱模組與 Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 水冷橡膠管的干涉情況,因為冷排緊貼著主機板上緣安裝,所以水冷橡膠管的接頭距離 VRM 模組相當近,在安裝時要將橡膠管做較大角度的扭曲才有辦法順利通過,另外也要先安裝好水冷套組再安裝主機板會比較容易。

水冷排風扇、顯卡風扇與 SFX 電源供應器的干涉

另外在機殼前側,則是遇上 SFX 電源供應器與水冷排風扇、顯示卡風扇干涉的狀況,由於 RTX 3080 FE 顯示卡特殊的反側風扇設計,顯示卡右側的上方散熱風扇剛好正對 SFX 電源供應器的模組出線處,為了避免電源供應線干擾顯示卡風扇運作,陳拔在安裝時將 SFX 電源供應器位置拉高,但這樣反而會跟上方的水冷排風扇打架,所以陳拔在這部分選擇拆掉一個水冷排風扇,維持顯示卡風扇的正常運作。

為了避免電源供應器接線干擾到 RTX 3080 FE 顯示卡的風扇運作,所以將 SFX 電源的安裝位置移高。

結果上方的電源線接頭就會卡到 Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic 的風扇運作,需要移除一個風扇才能順利安裝。

接著陳拔將裝機圖補上風向箭頭,讓大家可以更了解這個配置的風道走向,基本上配合 NVIDIA 針對 Founders Edition 顯示卡的散熱設計,以求取最好的散熱效果。

水冷配置的機身內風道走向。

空冷配置

在看完水冷組的配置後,接下來看空冷組件的裝機部分,在這部分改動處理器散熱器以及電源供應器的配置,所以對於整體機殼內部的散熱效果也會有所不同,除了較大型的 ATX 電源供應器干擾 Founders Edition 顯示卡上排風扇排風外,較大型的空冷散熱器是否也會對 NVIDIA 這次 Founders Edition 的排風路徑造成影響,也是陳拔所要測試的重點。

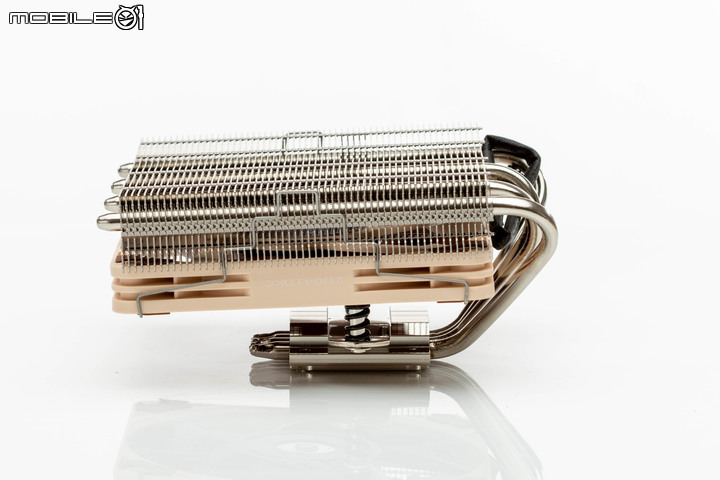

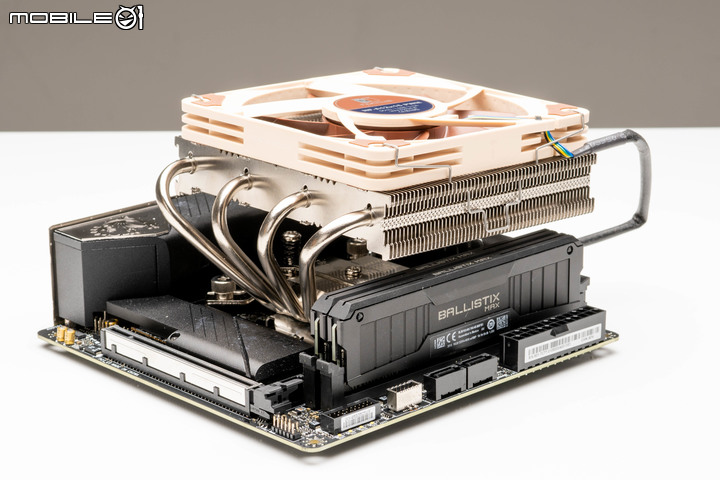

處理器散熱器:Nocuta NH-L12S

為了符合 ERA ITX 對空冷散熱器 70mm 的高度限制,這次在空冷散熱器部分陳拔借來 Nocuta NH-L12S,屬於 L 構型的低高度散熱器,在 Nocuta 官網的規格表中,Nocuta NH-L12S 對 i9-10900K 在 turbo 加速時的散熱能力屬於中等,不過受限於尺寸與風扇配置,有這樣的表現還算可以接受。

Nocuta NH-L12S 外盒。

Nocuta NH-L12S 本體(左)與配件盒(右)。

Nocuta NH-L12S 本體,採用四導管結合大型金屬散熱鰭片的設計。

出廠時風扇是安裝在散熱鰭片與處理器導熱片間,但實際安裝時為了避開記憶體模組與主機板 VRM 散熱塊,會換到散熱鰭片上方,以『high clearence』模式安裝。

實際將 Nocuta NH-L12S 安裝在主機板上的樣子。

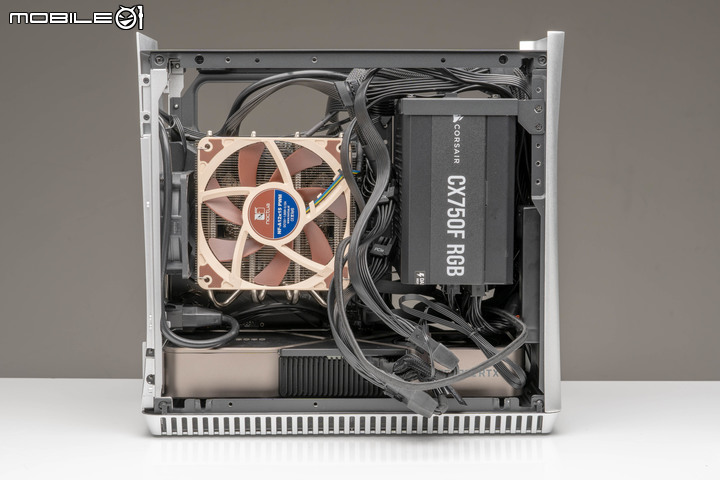

電源供應器:Corsair CX750F RGB

在電源供應器部分改用 CX750F RGB,主要的考量是較短的電源供應器長度,CX750F RGB 的長度僅有 140mm,在安裝至最高位置後,與顯示卡間還有一定的空間可以安裝各組件的電源線,也減少干擾 RTX 3080 FE 風扇的可能性。

Corsair CX750F RGB 電源供應器。

Corsair CX750F RGB 的出線模組配置。

Corsair CX750F RGB 的電源供應規格。

Corsair CX750F RGB 在內部搭載了一個 120mm 風扇提供散熱,並且具有 RGB 光效。

i9-10900K+RTX3080 ITX 空冷組合實際裝機

實際將所有空冷組件安裝完成的樣子,可以看到因為電源供應器位置提高,在電源供應器與顯示卡間,還有足夠的空間可讓電源模組線安裝走線。另外其實在主機板上方還有空間可以裝設一組 120mm 的機殼散熱風扇,但因為陳拔手邊沒有適合的安裝品,所以就以這個形態進行測試。

另外補上風向示意,讓大家可以更清楚了解這個配置的風道走向。

i9-10900K+RTX3080 ITX 實機壓力測試

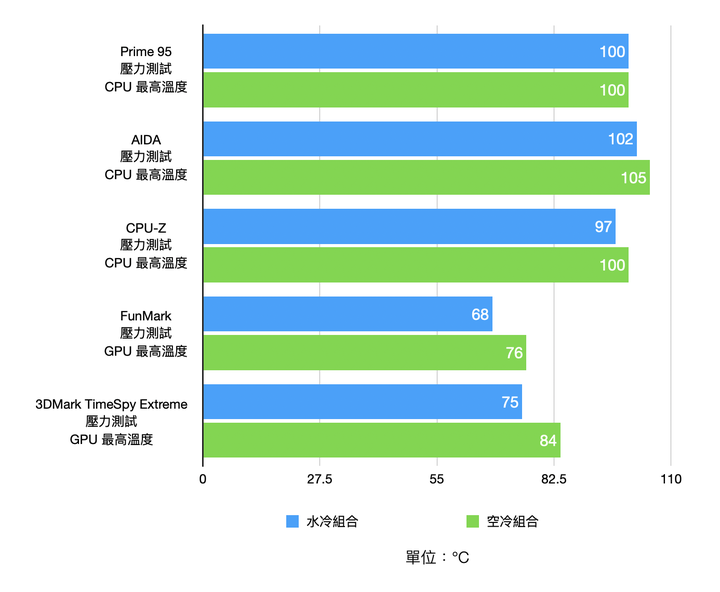

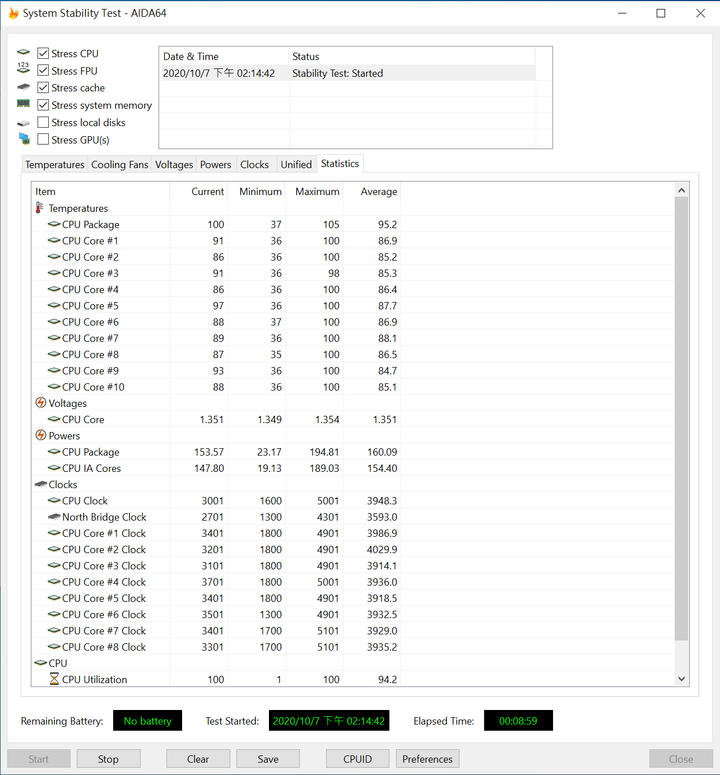

在裝好機測試開機運作沒問題後,陳拔也分別進行兩組配置的壓力測試,主要以 PRIME95、AIDA64 以及 CPU-Z 三套程式進行處理器的壓力測試。顯示卡部分則是以 FunMark 與 3DMark 兩套程式進行顯示卡的壓力測試,全程均以 CPU-Temp、GPU-Z 進行溫度紀錄,以下是測量結果:

可以看到兩個組合在 CPU 的部分最後都會撞上溫度牆,但水冷組合可以維持在 5.0 至 5.2 GHz 的時脈持續運作,但空冷組合到測試後半段就會降頻至 3.7 GHz。

採用空冷組件測試時,CPU 壓力測試的狀況。

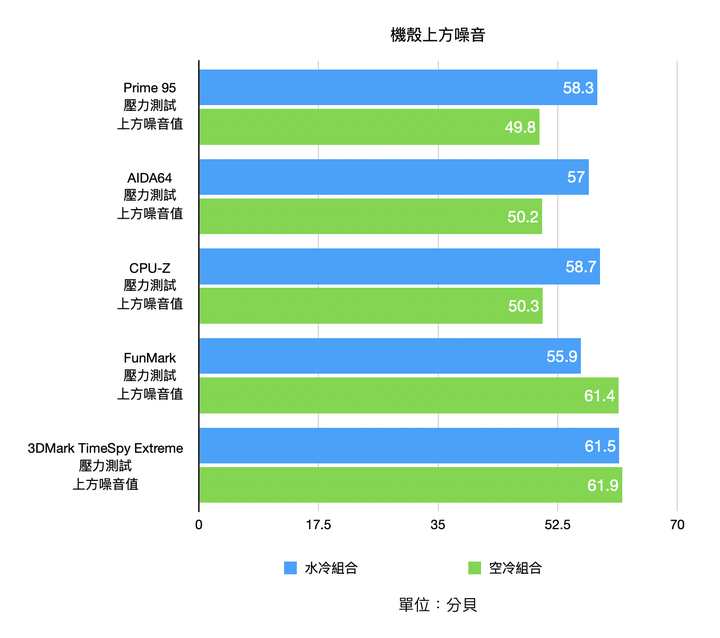

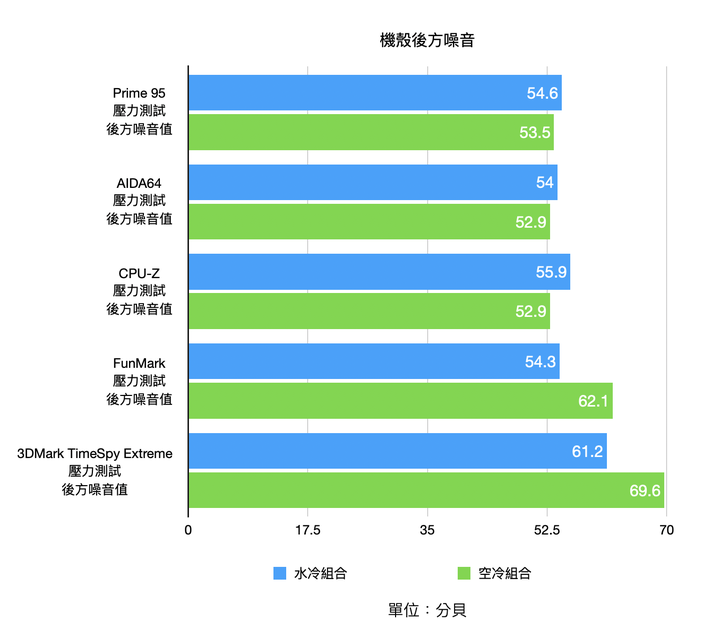

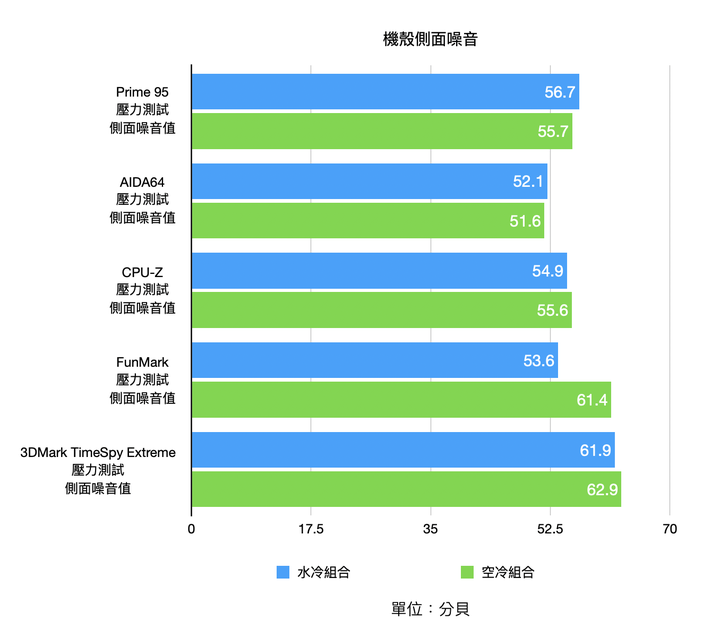

另外陳拔也在測試過程中,以 FLIR E6 紅外線熱像儀以及音量計測量機身表面溫度與噪音值,首先來看噪音值的測試結果:

在噪音的部分可以看到水冷組合跟空冷組合在噪音量上其實差不多,但是因為 Nocuta NH-L12S 的風扇聲音偏高頻,所以實際聽起來比較明顯。而在 FunMark 以及 3DMark TimeSpy Extreme 壓力測試的時候,因為 RTX 3080 FE 顯示卡風扇全速運轉的關係,所以後方與側面的噪音值明顯提升。

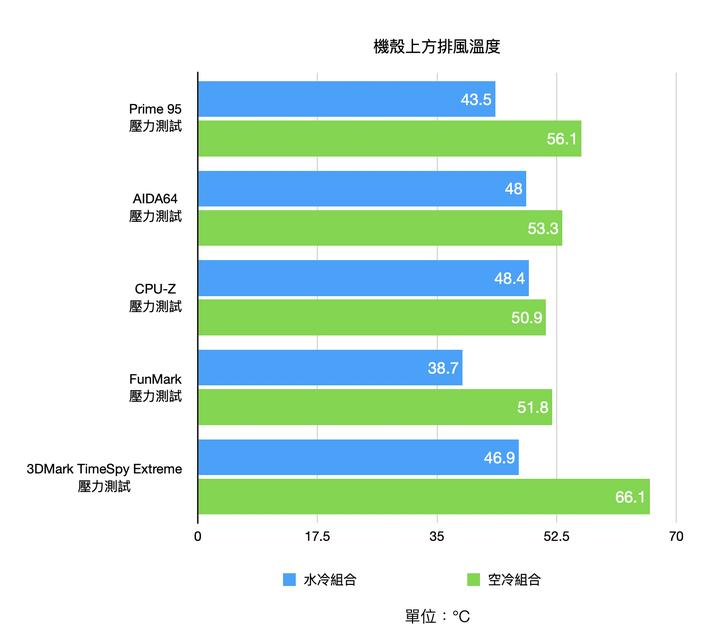

接著來看溫度表現的測試結果:

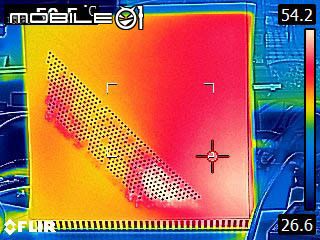

另外陳拔也在 3DMark TimeSpy Extreme 壓力測試過後,立刻開啟側板利用 FLIR E6 紅外線熱像儀 記錄內部溫度分佈,以下是紀錄的結果:

- 水冷系統熱度分佈

- 空冷系統熱度分佈

- 水冷系統顯卡溫度

- 空冷系統顯卡溫度

可以看到在空冷組件部分,機身前方受到較大的 ATX 電源供應器影響,熱量較容易蓄積在這一區,而左方處理器散熱器發出的熱量與顯卡風扇吹出來的熱量相加,短時間也無法靠旁邊的 80mm 機殼風扇排出,就會積在顯卡與處理器散熱器間的空間內,也讓整體機身溫度不斷提高,在壓力測試時,側面機殼溫度甚至會來到 50 度左右。

3DMark TimeSpy Extreme 壓力測試時的機殼側面溫度。

i9-10900K+RTX3080 ITX 裝機測試結語

從壓力測試時的溫度表現可以看出,在 RTX3080 發表後,大家對『把顯卡熱度往處理器吹』這樣的顧慮的確是存在的,在空冷組進行壓力測試時,處理器的發熱跟顯示卡的結合在一起,對於空冷散熱器真的是很大的挑戰,如果又是在 ITX 這樣的小型機體內,即便是如 Fractal ERA ITX 這類重視對流的機殼也吃不消,如果真的要將 i9-10900K 跟 RTX 3080 一起裝在 ITX 機殼內,水冷散熱器真的會是比較好的作法。

不過目前要將 RTX 3080 裝進 ITX 機殼的選擇只有一個:NVIDIA 自家的 Founders Edition 創始者版本,板卡廠推出的 RTX 3080 產品高度大多超過 2.5 Slot,長度也在 30 公分以上,還要留下風扇排/進風空間,想要裝進去目前市面上的 ITX 機殼真的是難上加難,若是真的想要在 ITX 的機箱尺寸內裝進一般市售的 RTX 30 系列顯卡,就看看月底發表的 RTX3070 有沒有機會了。

要將目前市售的 RTX 30 系列顯卡裝進 ITX 機殼內,真的是很難的任務,圖為友人借陳拔拍攝的 EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra。