算圖跟轉檔,一直是多核心的天下,AMD 當初把 16 核 32 緒的處理器從 Threadripper 平台釋出到消費級市場,其中部份原因應就是瞄準此點。多核心處理器對遊戲不是沒有幫助,但最後的決勝點通常都在算圖轉檔這塊,也是頂級處理器競逐的市場缺口。

高解析度、高張數的遊戲,瓶頸仍然是顯示卡,不過目前 RTX 40 系列都有 4K 破百張的能力,加上 DLSS 3 可以補幀,幾快沒有什麼跑不動的遊戲。反觀算圖跟轉檔之類的工作,要算完整張圖或跑完一部片,仍然會讓使用者有明顯的等待感,換更好的平台只是為了讓這些工作感覺不要那麼慢。

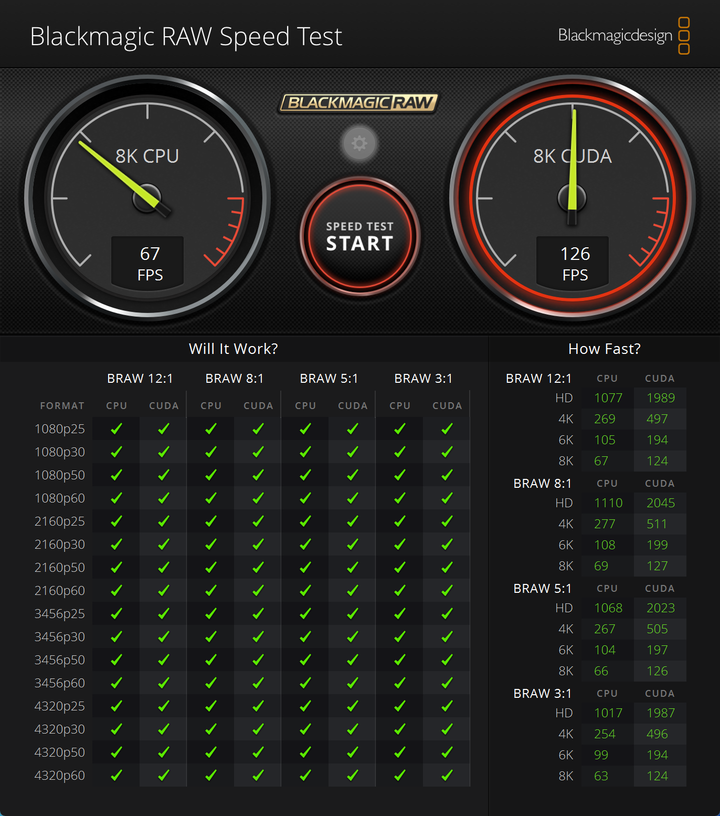

Blackmagic Raw Speed Test 最近常看到很多人測。Blackmagic 是 Davinci Resolve 的開發商,本身也有生產攝影機,Black Magic Raw 就是用來測試電腦處理攝影機 RAW 格式時的效能。測試的結果也很直覺,單位是用 FPS 表示,很容易換算成處理的時間。

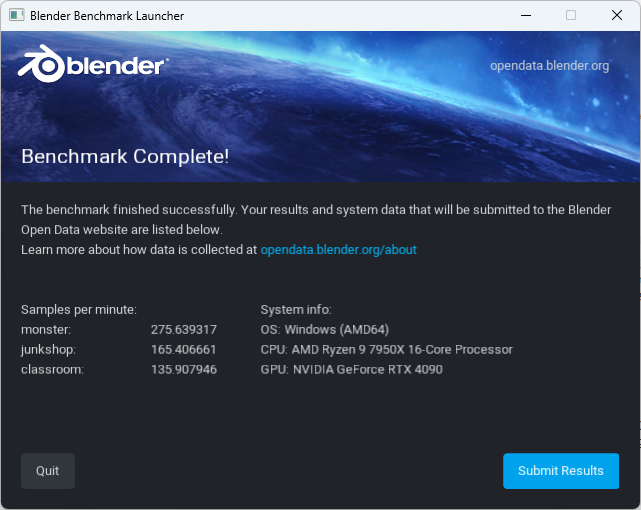

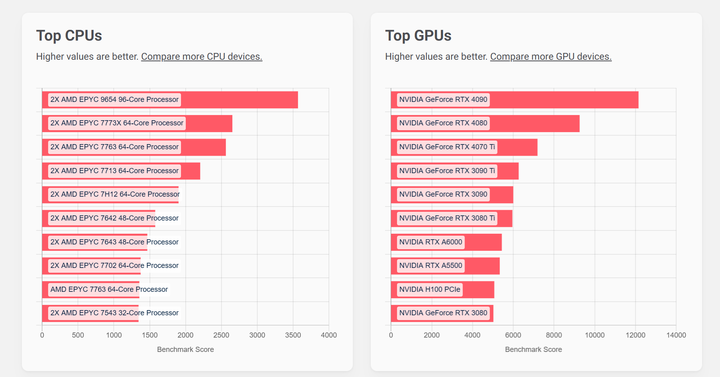

Blender CPU 分數

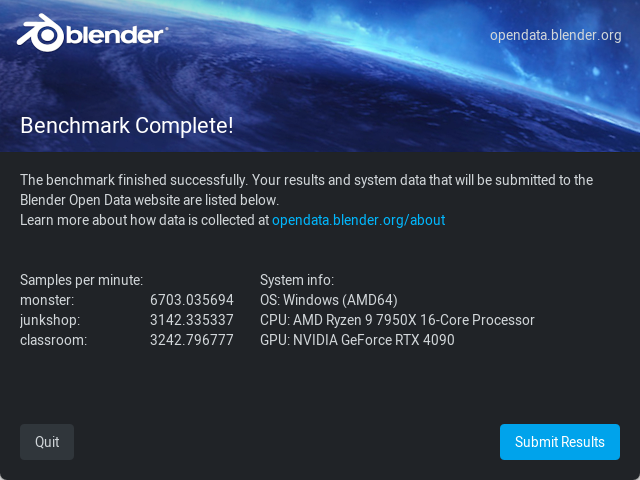

Blender GPU 分數

Blender 官方的數據庫很有趣,前幾名CPU都是 EPYC。EPYC 是伺服器用的啊!核心時脈其實不高呢!由此可知多核心效能幾乎決定了 Blender 的運作效率。

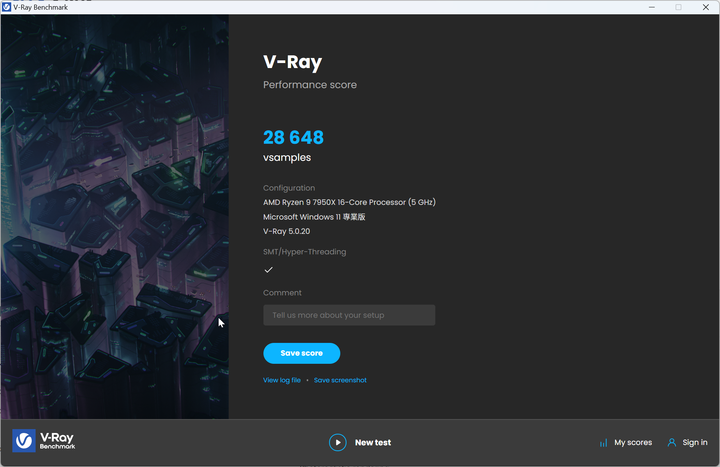

V-ray 的 CPU:

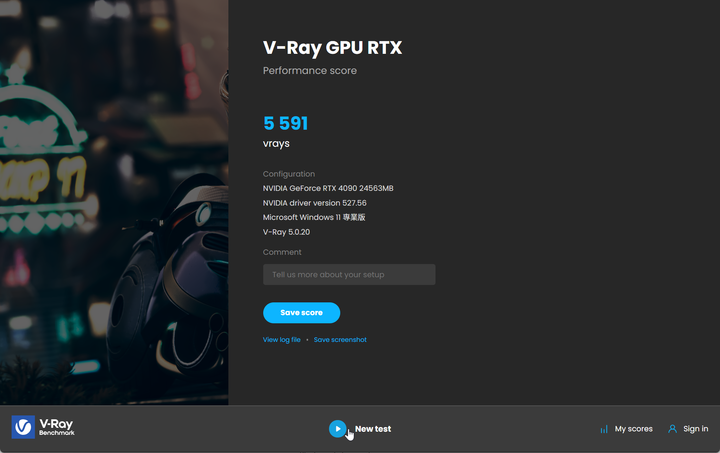

V-ray RTX:

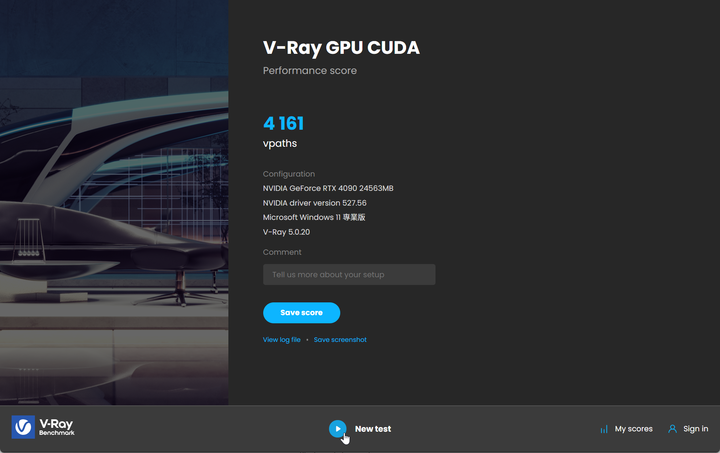

V-ray Cuda:

看的有點膩了對不對?那來看看實際算圖時的成績好了。第一個上場的是 V-Ray 加 Sketchup,Sketchup 有蠻多室內設計師在用,比較可惜的是大部份都是為了畫草圖,其實搭 V-Ray 的渲染效果是很不錯的,有幾個眉角要注意就是。

先到 warehouse 下載這個模型,有近 60 萬個多邊形。

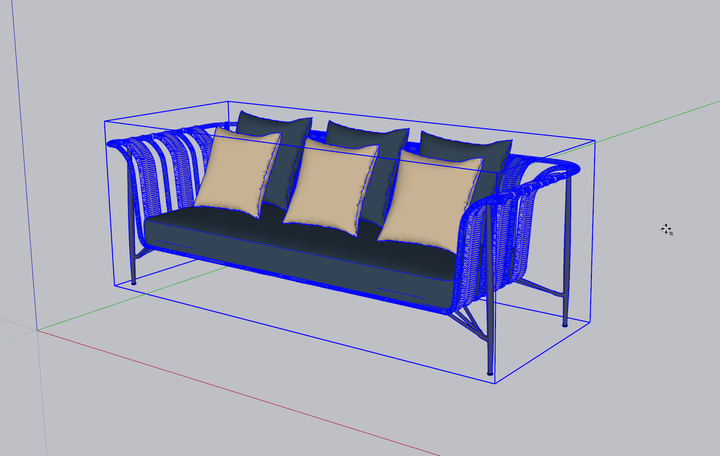

渲染前是這個樣子。

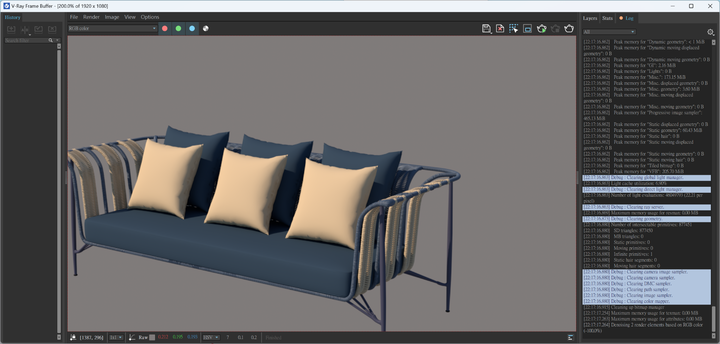

先單純用 cpu 來渲染。

耗時約 15 秒。

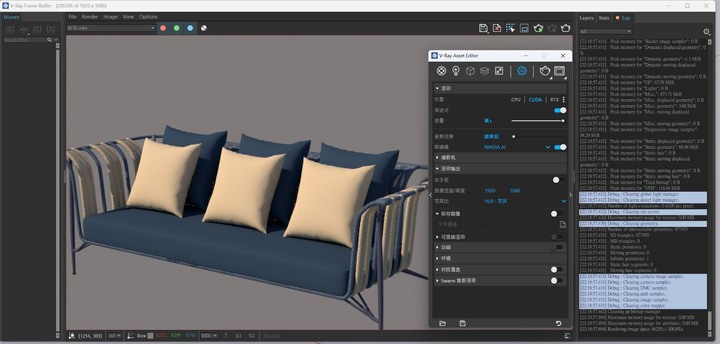

然後再用 Cuda 來渲染,耗時約 5 秒。

第二個上場的是 Blender。Blender 有個好處,它對 AMD 的 GPU 也算友善,所以就不是 NVIDIA 獨佔。而且 Blender 是免費的,上一個 V-Ray 加 Sketchup 只有 30 天試用期啊!Blender 有自己的渲染引擎 Eevee 跟 Cycles,前者是 GPU 獨佔,可以用內顯加速,後者就是可以純靠 CPU 或 GPU 算,GPU 的話支援多顯示卡。

從素材庫抓了一個模型,這個模型高達 1GB,算完需要 38.5 秒:

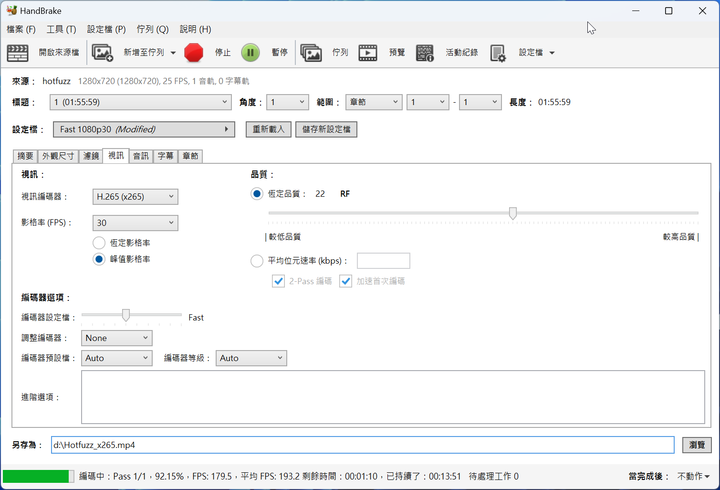

轉檔的部份,一樣是 R9 7950X 跟 RTX 4090 的強項。H.264 格式已經有點老,現在要馬轉 H.265,要馬就是 AV1。同樣的內容,H.265 轉出來是 H.264 體積的一半,AV1 的表現會更好,好到有點不思議。

不過,轉 AV1 有點讓人回到當初 x264 編碼剛出來的時候,那種硬體跟不上的錯覺。我試著用 CPU 軟轉一支將近兩小時的 720p 影片,約時約 15 分鐘,但轉成 av1,要將近一小時,而這已經是最快的 AMD R9-7950X 轉出來的時間。

要轉 x265,可以用處理器,但要轉 av1,還是用獨顯會比較好!

先撇除顯示卡端的效能不計,一顆不到兩萬元的處理器,能有這樣的效能已經很讓人感動。舉一個實際的例子來做對比,我用末代頂級 Intel Mac 算同樣的圖,可以聽到風扇狂轉很久,但是 R9-7950X 則是風扇轉一下就停了,如果是在辦公室,同事可能會誤會你怎麼都不用算圖了。

既然提到 Mac,這裡可以順便提醒大家,不管是使用了工作站平台的末代 x86 Mac 或是目前最頂級的 M1 Ultra,設計效能都不可能跟當代 x86 消費級旗艦平台相提並論,光是 Mac 已經很久一段時間不能用 NVIDIA 顯示卡就差一大截了。

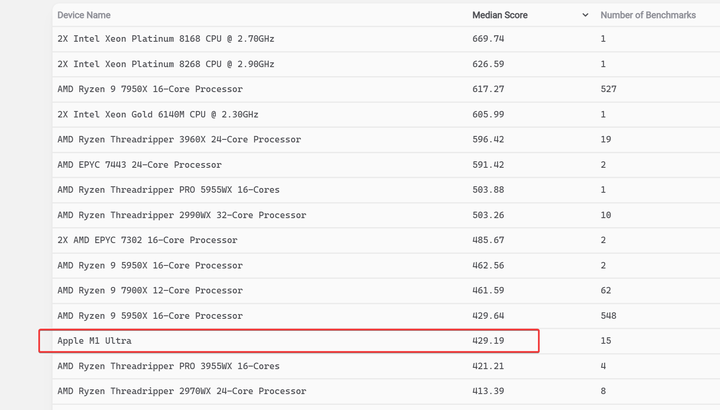

M1 Ultra 約 10 萬新台幣,Mac Pro 約 20 萬,這是 Blender 的數據資料庫:

而這只是比處理器而已,M1 Ultra 的繪圖晶片就算再怎麼有效率,都不可能比得上比磚頭還大的 RTX 4090 的。如果是單純論效能而在猶豫要選 PC 還是 Mac,不用比了,PC 只要一半的價格。AMD R9-7950X 加上 NVIDIA RTX 40顯示卡,絕對是目前的最佳解。

老遊戲顯卡再強都沒用 艾爾登法環CPU優化爛到爆 VR卡到爆

老遊戲顯卡再強都沒用 艾爾登法環CPU優化爛到爆 VR卡到爆