現在是 2022 年 6 月,距離 AMD 當初上市 Zen3 架構處理器已經過了一年半。這一年半裡,Intel 已經從第 10 代處理器過渡到了第 12 代處理器,主機板已經換三塊了,反觀 AM4 仍屹立不搖,至少還能撐到年底。

好啦也已經快換了,不過 Zen3 的氣非常長。消費型處理器的商業策略有點像台灣的選舉一樣,母雞帶小雞,一開始一定是先打旗艦型號,讓人家有「哇塞!效能好強」的印象後,連動讓中低階、或是入門款處理器也能沾到榮光。

只是,AMD 在 Zen3 做的最後操作,靠的不是當初 R5-5600X 及 R9-5950X 所建構出來的超強氣勢,而很單純的是藉由價格定位、功耗優勢以及規格配置上的策略來卡位。光是「看」,可能會覺得沒那麼爽,但對於真正想「買」的玩家來說,反而是非常理想的進場時機點,因為這個世代的效能及定價已經全部擺在那邊讓你比較了,也不會有什麼沒有考慮到的漏網之魚。

Zen3 產品線的更新,只有兩款有帶 X 的型號:R7-5700X 及 R7-5800X3D。X 代表啥意思已經不大重要了,不管規格上如何細分,最終還是靠效能及價格定成敗。

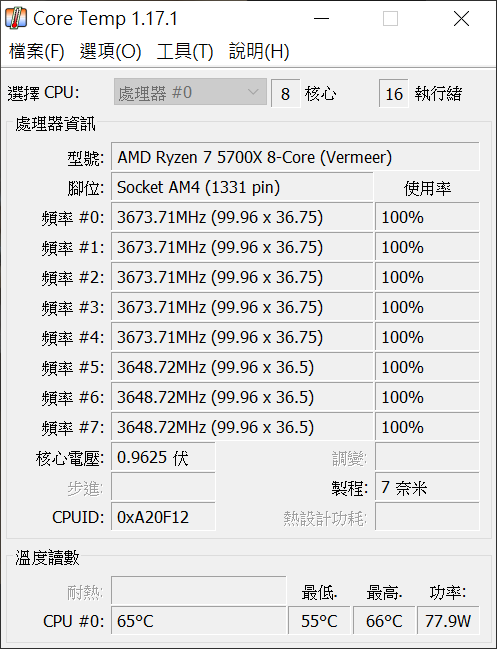

這篇要測試的 R7-5700X,定位上跟 R7-5800X 差不了多少,預設 TDP 從 105W 降到 65W,溫度及最高時脈當然也有略為調低。美金售價其實 R7-5700X 是很有優勢的,但台幣售價就得讓玩家選擇要「略佳的效能」或是「略低的功耗及溫度」,其它層面兩顆處理器上真的沒有什麼不同。

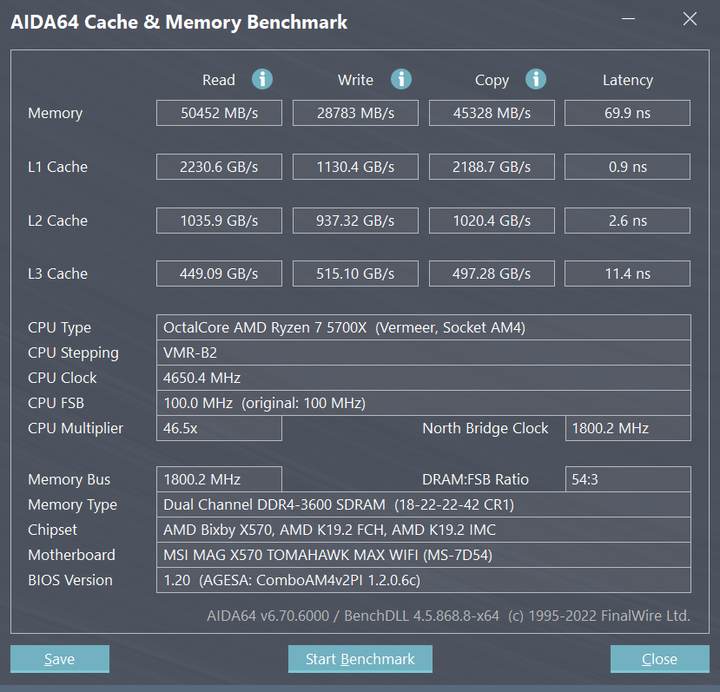

從 CPU-Z 來看,L2 快取一樣是 4MB,L3 快取一樣是 32MB,基礎時脈了少 0.4GHz,Boost 時脈低 0.2 GHz。感覺差不多對不對?在溫度及功耗上可是差很多。

R7-5700X 盒裝並沒有附風扇,讓我有點好奇,原廠的風扇壓不壓得住?直接講答案:是壓得住的。在 PBO Auto 的狀態下,讓處理器全速運轉,大不了讓溫度升到攝式 66 度。風扇吵不吵是一回事,如果擔心的話,用 Prism 風扇可以很安靜。手動超頻可能會是另外一回事,但至少能確認,PBO Auto 的 R7-5700X 是不需要水冷的。

效能面來看,記憶體的寫入效能仍然受限於使用同一個CCD,所以不會有讀取來得漂亮。

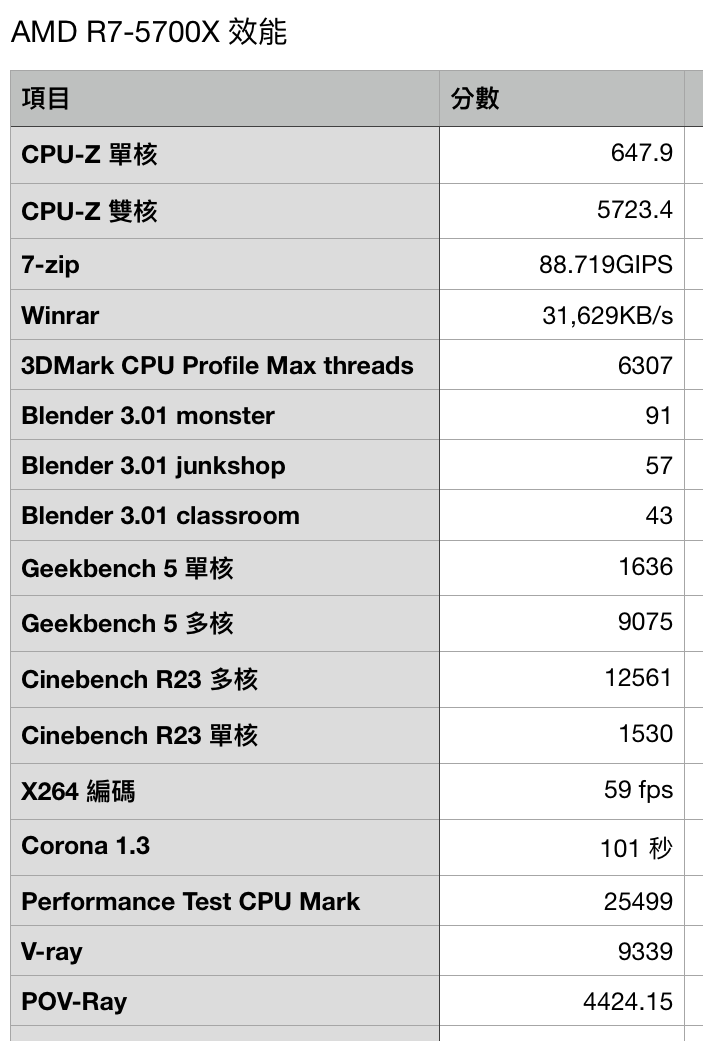

以下是 PBO Auto 的效能表現:

CPU-Z 單核 647.9分,雙核5723.4分。

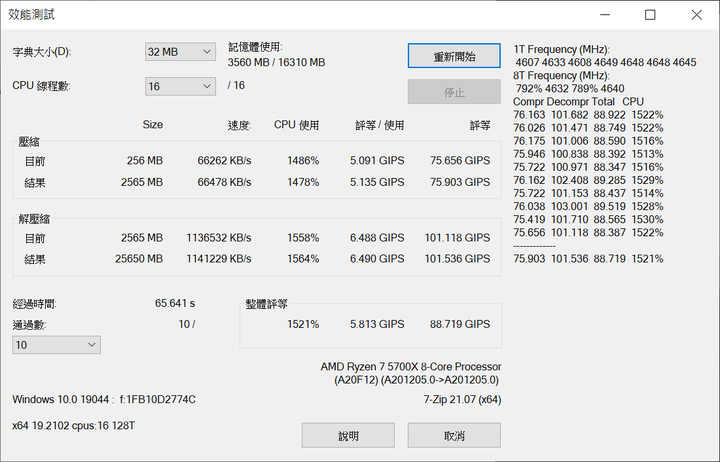

7-zip 88.719GIPS

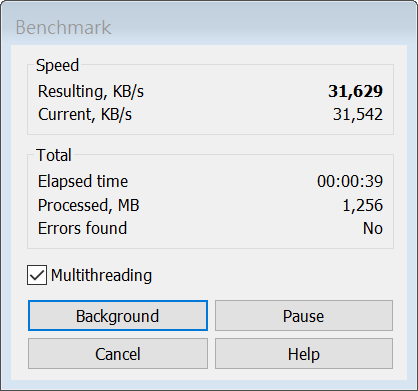

WinRAR 31,629KB/s

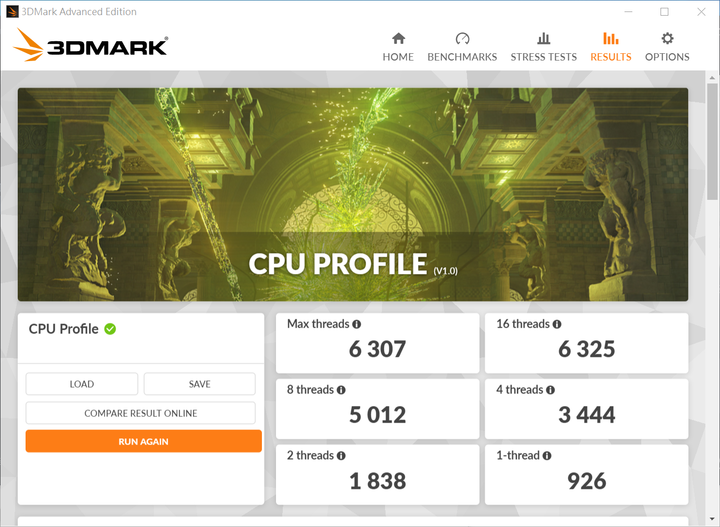

3DMark CPU Profile Max threads 6307分

Blender 3.01

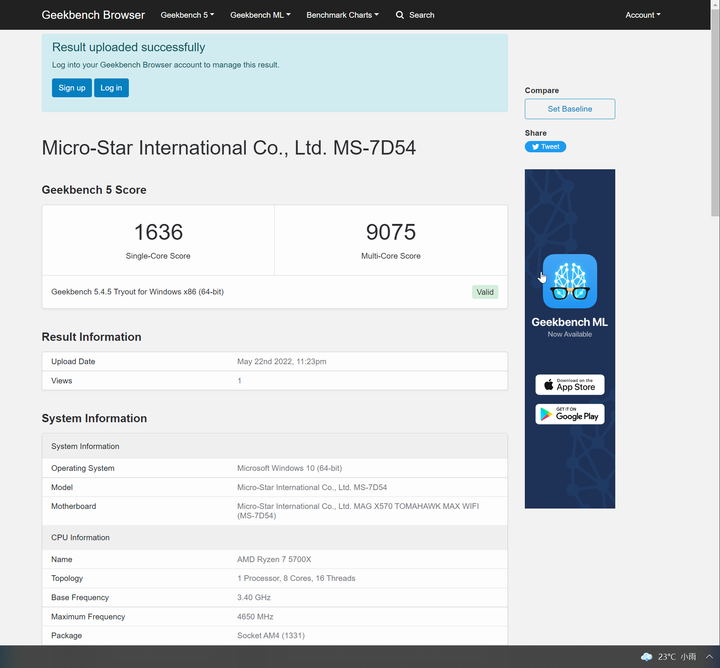

Geekbench 5 的單核及多核成績分別是 1636 及 9075。

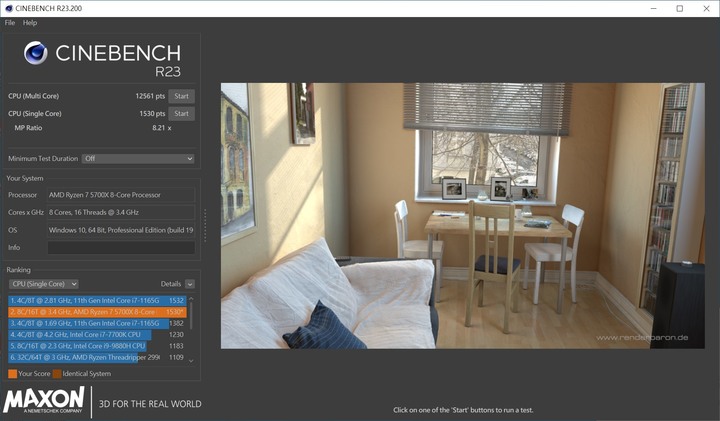

Cinebench R23 多核 12561 pts,單核 1530 pts。

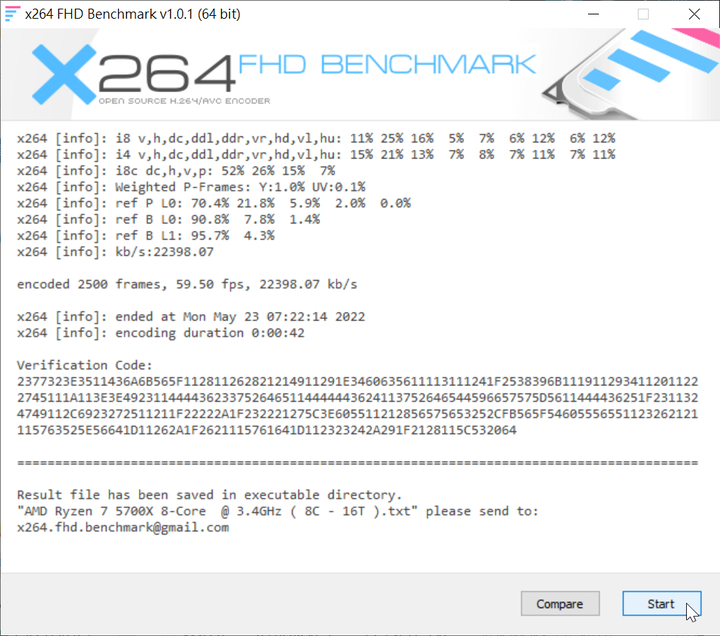

x264 編碼接近每秒 60 張。轉檔是硬功夫,而且比較難大幅度的呈現處理器的效能差異,1080p就是如此了,4K更是如此。除非是找 Threadripper 之類的超多核心高時脈平台,不然六核十二緒跟八核十六緒可能就只會是幾 fps 的差異而已。

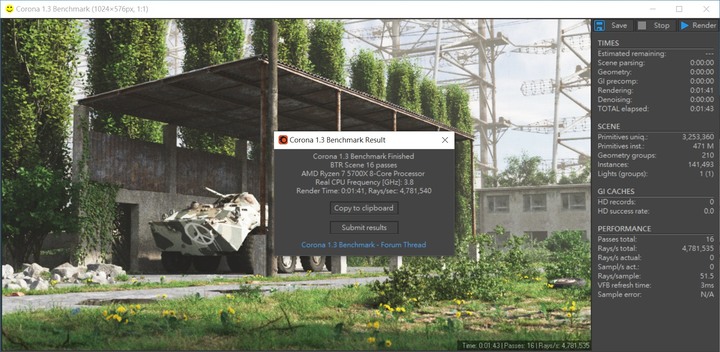

Corona 花 1 分 41 秒算完,這是跟 5800X 有稍微拉開差距的地方。這裡分享一下用 Corona 辨別處理器分級的作法,單純是個人心得。能控制在一分之內的,都是 5950x、12900k 之類的旗艦型號(5950x 表現會好一些),控制在 90 秒之內,就是萬元以上的中高階處理器,比如 12700。

5800X 難得的點在於,它是 90 秒之內的資優生,又是萬元以內。5700X 比較可惜的點是沒有擠進去。

Performance Test 的表現則是非常好。CPU Mark 25499 分,

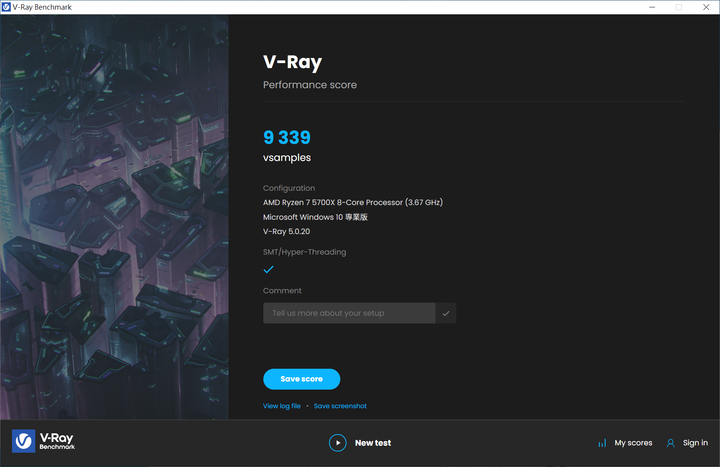

V-Ray 9339 分。

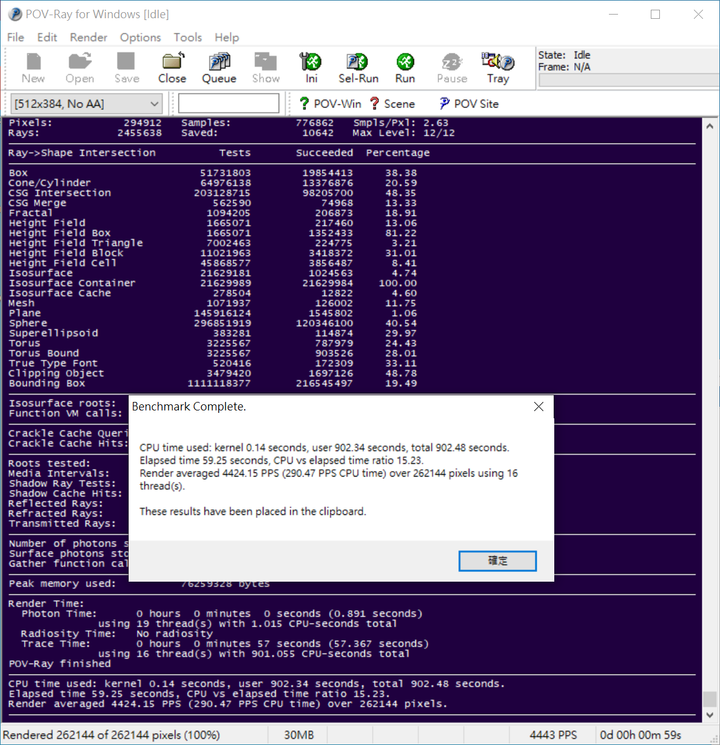

POV-Ray 4424.15pps

5700X 不帶內顯,採購時需要考量的是加上獨立顯示卡的預算分配。它跟5700G 比起來如何?L3 快取差一倍必定還是會有明顯影響的,而且 5700X 有 Gen4 啊!

單獨的分數似乎看不出與其它處理器的差異。不過就溫度及耗電來看,5700x 還是有絕對優勢,光是看它全速跑耗電不到 70 瓦、溫度不到 70 度就讓人很有安全感。

可惜的是原廠盒裝沒有附風扇,所以要馬就是拿舊風扇來頂著,如果要買新風扇的話,強烈建議可以直接上 Wraith Stealth,差不了幾百塊,方便性、視覺效果跟散熱能力都好很多,也算安靜。

至於需不需要上水冷,就看有沒有要手動超頻了。

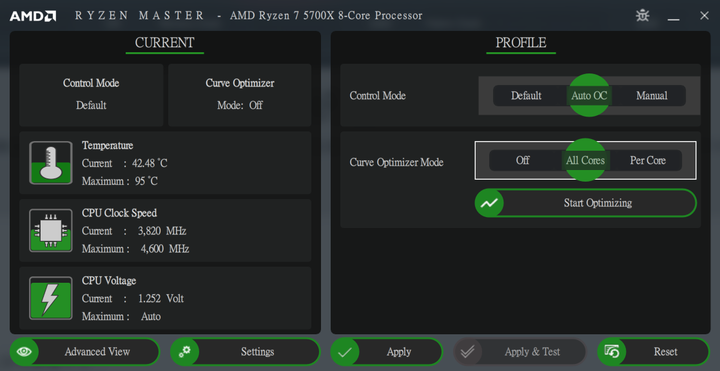

這次改試著用 Ryzen Master 來做 Auto OC,空間跟效能的變更幅度不大,所以還是留主機板 PBO Auto 就好囉!

效能總結: