搭載有 Intel 第 11 代 Tiger Lake 處理器的筆記型電腦,預計從現在開始陸續出現在消費者面前。但是,如果你只想憑藉著規格表跟 CPU 等級,為筆電的效能進行高低比較,卻可能會赫然驚覺同一顆 CPU 的效能差距,竟然可以達到驚人的 40%。

就一般消費者的觀念而言,假設其他搭配硬體通通相同,那麼同樣一顆型號的處理器,無論安裝在哪一台裝置上,理論上都應該要有相同的效能表現。只不過,Intel 在第 11 代 Tiger Lake CPU 中,卻有意「模糊化」這種判斷原則,讓消費者難以僅透過「規格表」,就比較出市面上筆記型電腦的性能高低。

Turbo Boost 自動超頻帶來全新思考邏輯

實際上,Intel 在先前的第 10 代處理器,也就是 Ice Lake CPU 時早就有過類似做法,只是現在於全新的 Tiger Lake CPU 推出時,特別強調了這一點。但是,為什麼相同型號的處理器,居然會造成高達 40% 的效能差異呢?這一切其實跟筆記型電腦的發展趨勢密切相關。

傳統上,電腦中央處理器的熱設計功耗(TDP),規範了 CPU 的溫度與時脈,而使裝置能夠在安全、不過熱的狀況下穩定運行。通常筆電都能夠自由調整 TDP,讓系統工作負載較重時,透過較高的功耗來提升處理器時脈,藉以更快速的完成運算任務。

隨著科技發展,Intel(還有 AMD)都推出了 Turbo Boost 功能,讓 CPU 能夠在短時間內解放額定電壓上限,相當透過自動超頻來提高處理器時脈,並於過熱風險出現的前一刻降速以確保安全。

Intel 處理器可以進行單核心或全核心的 Turbo Boost,正常狀況下的功耗值為 PL1,Turbo Boost 狀況下的功耗值則為 PL2,而 PL2 所能保持的時間則稱為 Tau。

Intel 高階主管 Ryan Shrout 點出 Tiger Lake CPU 設計思維的一項大改變,那就是不再以 TDP 來規範或定義新的處理器,而是改稱「運作範圍」(Operating Range),但同樣以瓦特(W)為計算單位。

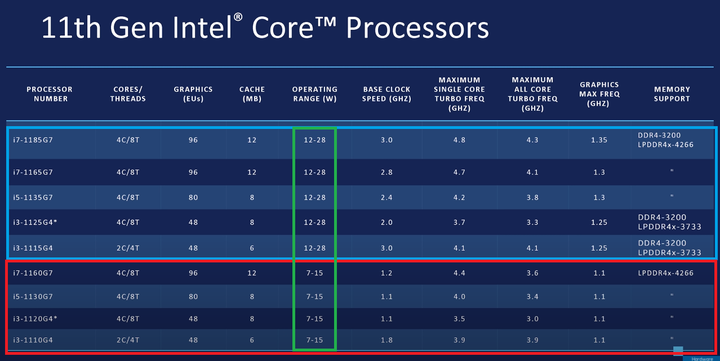

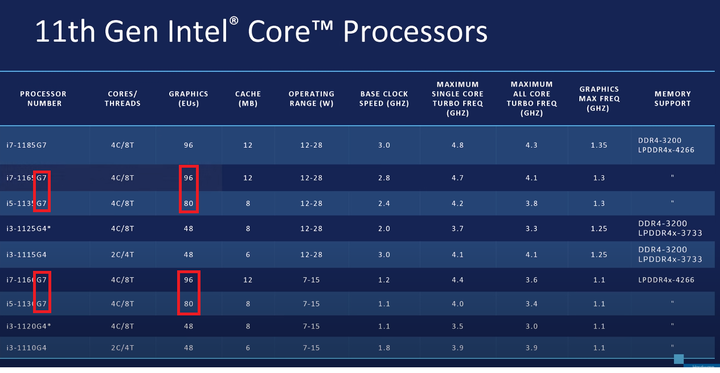

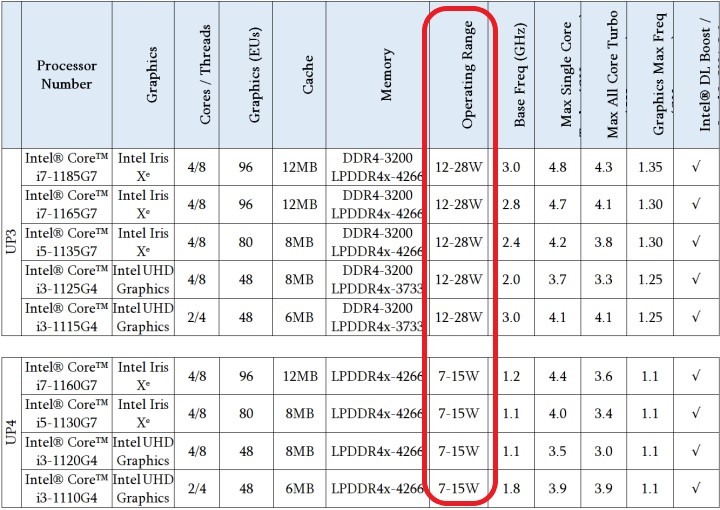

▲注意到 Intel 所公布的 Tiger Lake 處理器規格表,TDP 欄位已經被「運作範圍」(Operating Range)所取代。

同一顆 CPU 功耗高低讓廠商自由設計

UP3 系列的 Tiger Lake 處理器,其運作範圍落在 12W 至 28W,筆記型電腦製造商可以針對同一顆 CPU,發展出性能較差但強調電池續航力的 PL1 15W 產品,或者推出性能比較好但以 PL1 28W 功耗運作的筆電。

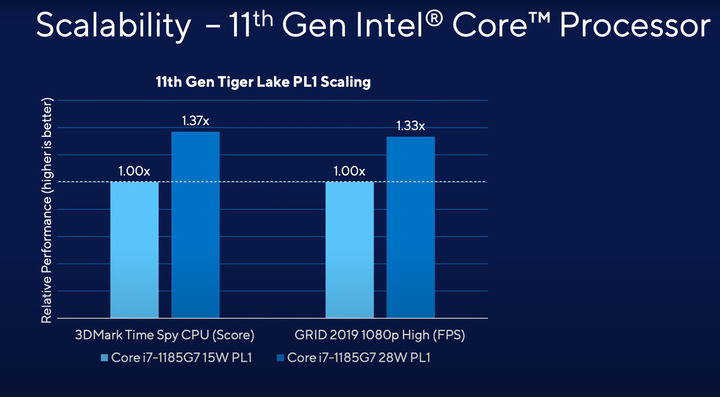

換句話說,假如一台搭載了 Core i7-1185G7 處理器的筆記型電腦,OEM 廠商將其運作範圍訂在 15W,那與另外一台規格完全相同,但功耗卻訂在 28W 的筆電相較,兩者的遊戲執行效率將會有 33% 的差距。

▲ 同樣採用 Core i7-1185G7,PL1 15W 版本與 PL1 28W 版本,卻有近 40% 的效能差距。

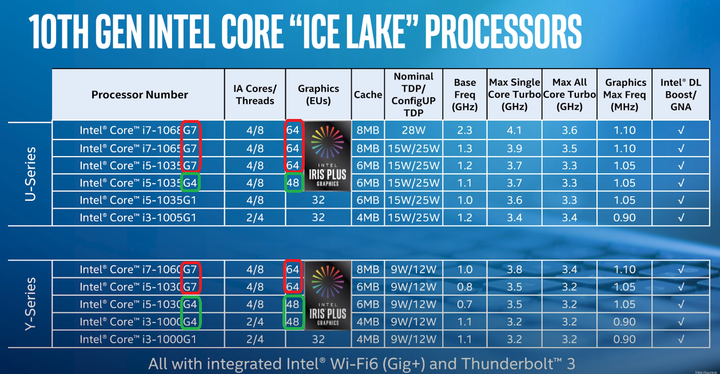

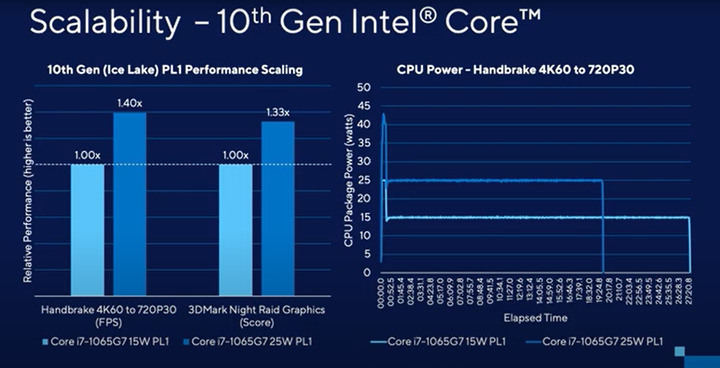

先前 Ice Lake 處理器產品推出時,同樣 CPU 卻有著效能差異的問題,就已經被提出來進行討論。Intel 在針對 Core i7-1065G7 的 HandBrake 轉檔測試中,指出以 15W 運作的 CPU 可以短暫將功耗拉上 25W,接著回歸 PL1 限制以 15W 完成後續任務;至於透過 25W 版本執行的處理器,則是能夠短暫將功耗拉上接近 45W,接著才降速回到 PL1 規定的 25W,以較短的時間完成工作。

▲ Ice Lake 處理器在 HandBrake 轉檔測試中,可以顯著看出 PL1 設定對同一顆處理器帶來的效能差距。

在某些測試下,相同 CPU 在不同運作範圍所造成的效能差距,甚至可以達到 40%,但對 Intel 而言卻完全可以接受。Ryan Shrout 說,OEM 廠商對於旗下筆電產品總是有著不同的定位,受眾所需求的工作負載輕重有著相當大的差異。從 Intel 的角度看來,並沒有哪一種設計可以被稱為「最好」,重點應該在於提供給消費者更多樣、更適合的產品選擇。

筆電速度快慢只能經由測試才知道

只不過,Intel 刻意模糊化規格跟性能之間關聯,對於筆電製造商來說雖然多出了很大的彈性,但就面向消費者來說,卻幾乎沒有辦法判斷想要購買的裝置,到底在較高或較低的狀況下運行,除非他們親自測試與比較。

Ryan Shrout 表示,Intel 目前不打算並進一步提供識別方式,幫助消費者區分 CPU 是在哪一種功耗下運作,當前 Core i3 / i5 / i7 / i9 的品牌結構,已經能夠讓消費者明確辨別他們對於產品性能所帶有的期望,這也是為什麼官方會推出 Intel Evo 這個新平台(識別)。

Ryan Shrout 指出,Intel 明白到頭來「效能」依然會是所有最在意的事情,消費者和評測編輯可以自由使用各種軟體工具,藉以確定某台筆電的各項電源參數與實際功耗,即便以官方的態度來說,他們還是希望消費者能專注於透過需求來挑選產品。