這次一樣是衝首發,不一樣的是這次很快就拿到貨了

因為最近比較忙所以玩了兩週才有時間發文......

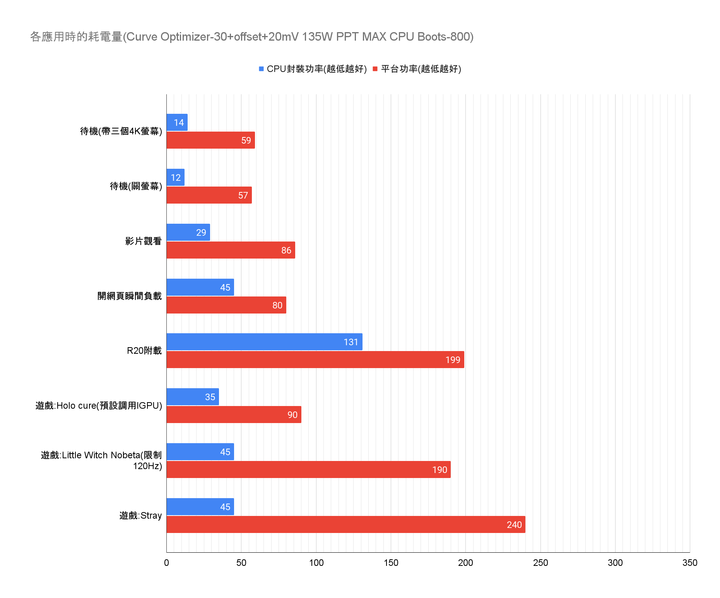

這邊我主要分享R9 7950X能耗曲線及降壓測試

詳細的開箱及心得可以前往我在巴哈的PO文

好那直接進入主題

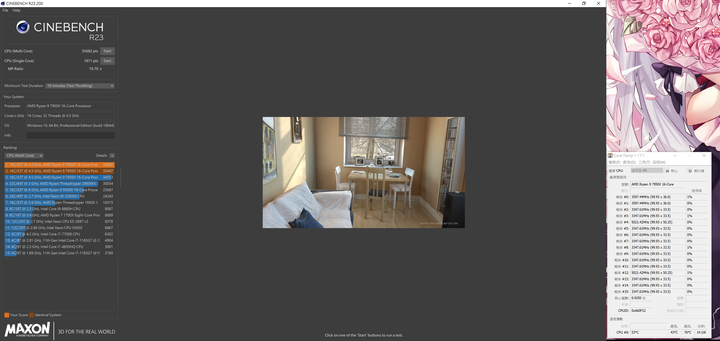

使用處理器為R9 7950X

媒體評測出來後就決定要降壓用了

這次算是AMD預設就幫你開PBO

高附載下會直接突破200W

但以我玩5950X經驗,開PBO後200多瓦只能帶來約15%的性能提升,很不划算

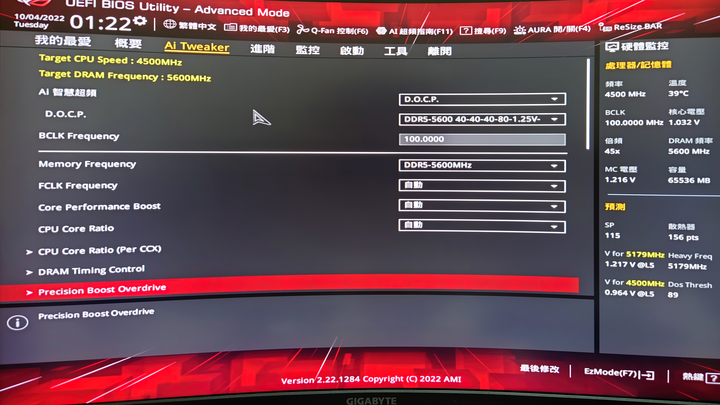

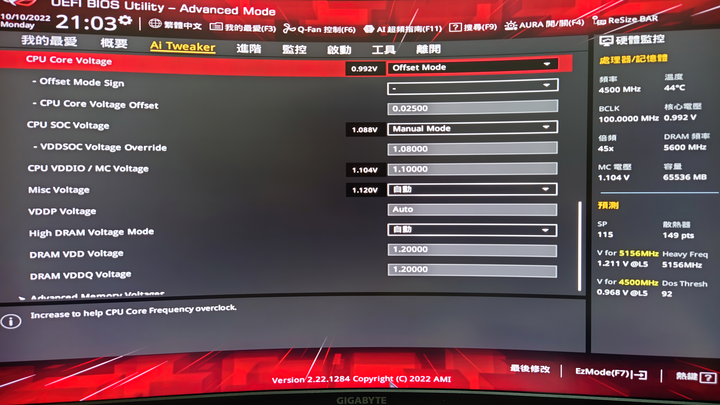

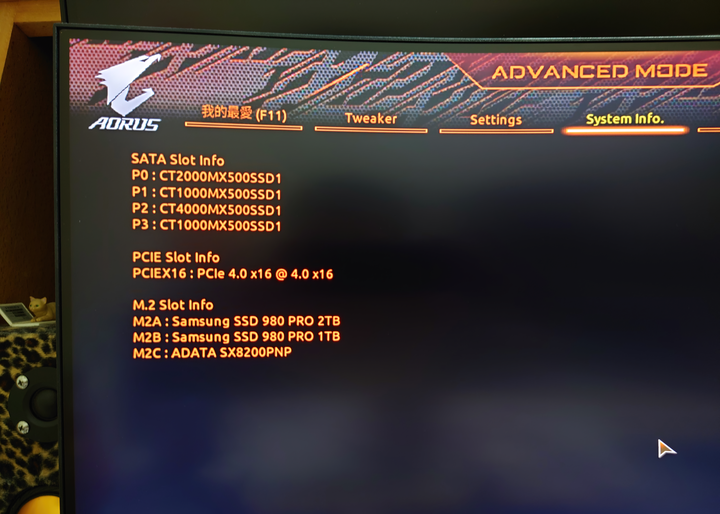

測試配備如上圖

主機板:STRIX X670E-I GAMING WIFI

硬碟:三星PM9a1 512G

顯示卡:RX 6800

記憶體:32G*2 5600 C40 1.25V

散熱:Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic

採混合輸出

記憶體就開內部的超頻設定

旁邊有秀出我這顆7950X的體質分

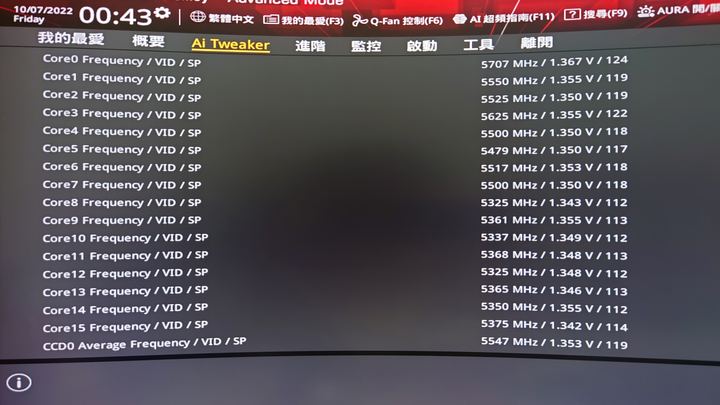

細部核心體質

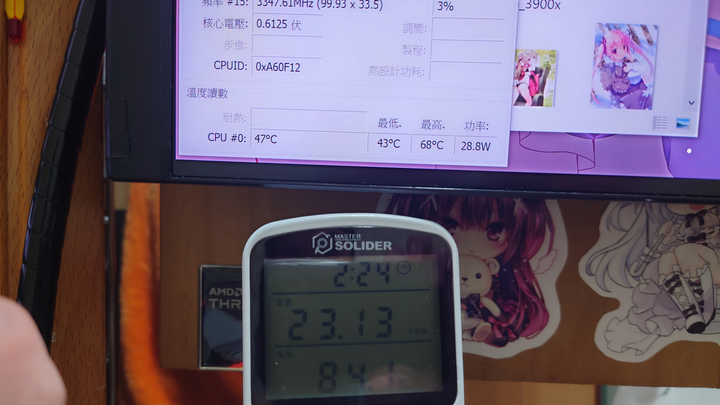

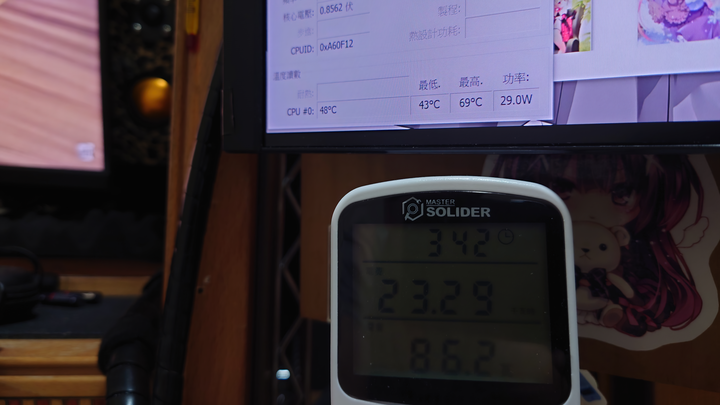

在只調了Curve Optimizer-15下的待機功率消耗

為了能夠更準確的觀察降壓成果買了電表

上圖是開螢幕的待機

下圖是關螢幕的待機

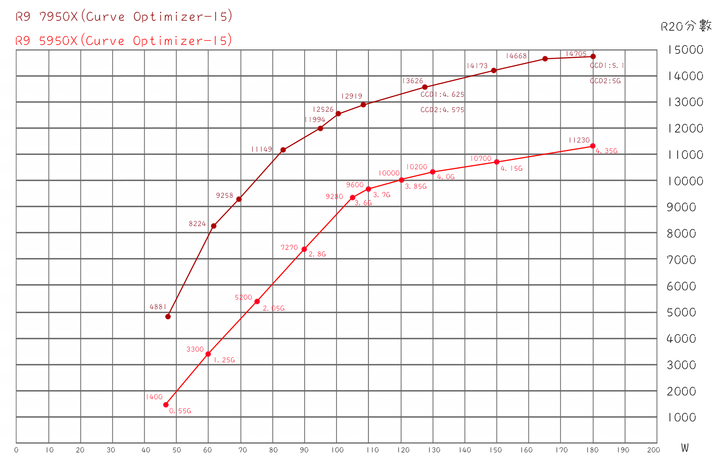

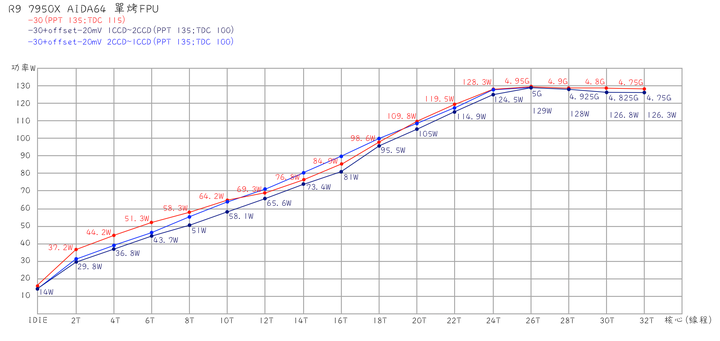

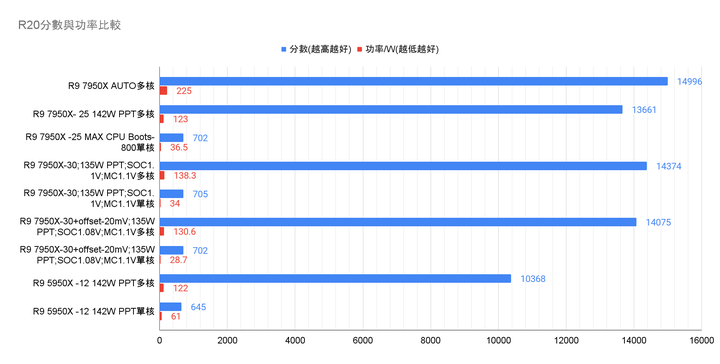

最後精華,基於Curve Optimizer-15下在R20中測得的能耗曲線

會設Curve Optimizer-15主要是全預設下高功率會撞溫度牆

那高功率段就很難判斷整體性能增幅(是說全預設-15也能穩定用就是了,只要散熱不要太差)

對比一樣-15的5950X,同功率下性能提升是真的滿明顯的

尤其是100W以下的區間,基本也符合AMD的PPT所呈現

真的滿期待塞進筆電裡的表現

然後就是在上圖裡找一個想設定的功率點了

最佳能效區間大約是100W左右(但應該沒人會設定在這個點上使用吧)

若要取個平衡點,那大概會落在165W左右,對應頻率約落在5G左右

再往上就不划算了

測完後就裝進機殼了

特別將顯示卡的風道與水冷排隔開

避免水冷排吸顯示卡的廢熱

最終整體配置如下

機殼:聯立Q58

CPU:R9 7950X

主機板:STRIX X670E-I GAMING WIFI

顯示卡:RX 6800 1850MHz 800mV

記憶體:32G*2 5600 C40 1.2V

電源:SF750

散熱:Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic

水幫轉速約1500轉

風扇轉速約700轉

兩顆M.2 980Pro 1+2T,一顆MX 500 SATS SSD 2T,一顆3.5吋14T HDD(對我把它塞進ITX機殼理了)

以及三顆外接SSD MX 500 1T*2+SX8200pro 2T也直接塞進機殼裡

採混合輸出,螢幕接內顯,共接了三台4K螢幕(4K 144+4K 60*2)

系統是WIN10 21H2,沒用WIN 11是因為用不習慣

之前有先體驗過了真的很難用,也是沒有想上有大小核CPU的原因......

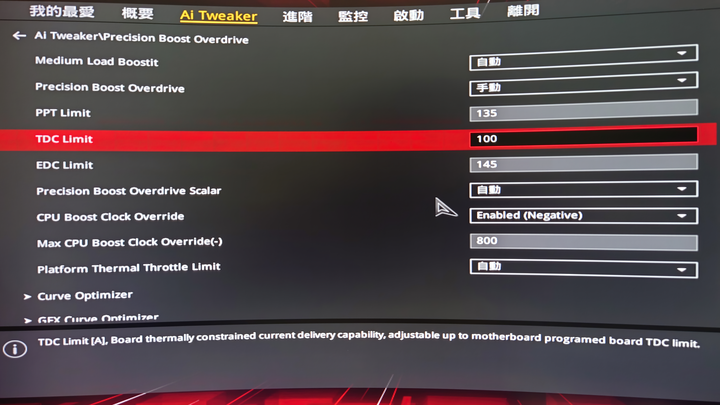

BIOS設定

最後我是抓135W這個點,主要是這個點在我水冷轉速設定下能壓在80度左右

比起性能我更重視靜音

TDC設定要看Curve Optimizer及Offset設定而定

設太高會出現用更多的電跑出一樣的性能

Curve Optimizer我是設-30

然後這次Max CPU Boots多了Neagative選項(其實後期AM4也加入了)

這邊我設定-800,也就是上面測的能耗曲線平衡點頻率,-800後是5.025G

也是因此Curve Optimizer才能設到-30

AMD為了飆高頻預設電壓真的頗高

(當然不用像我那麼激進,可以自行抓一個能接受的點)

CPU細部設定

Curve Optimizer-30後還有空間,又額外設了Offset-0.025V

SOC 1.08V;MC 1.1V,這兩者會影響待機及低附載功率,降太多會不穩藍屏

這張主機板MC電壓最低就1.1V不能再低了

Misc就保持Auto,實際測試沒什麼降的空間,降太多會掉PCIE設備

記憶體頻率我選擇不再上拉,而是降電壓至1.2V

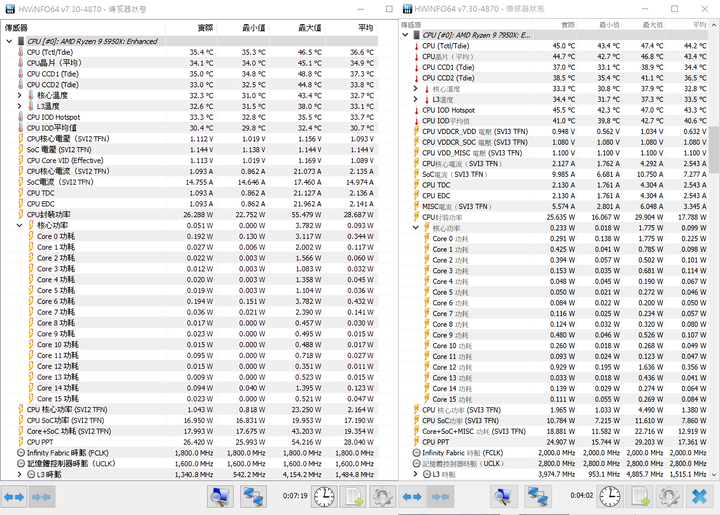

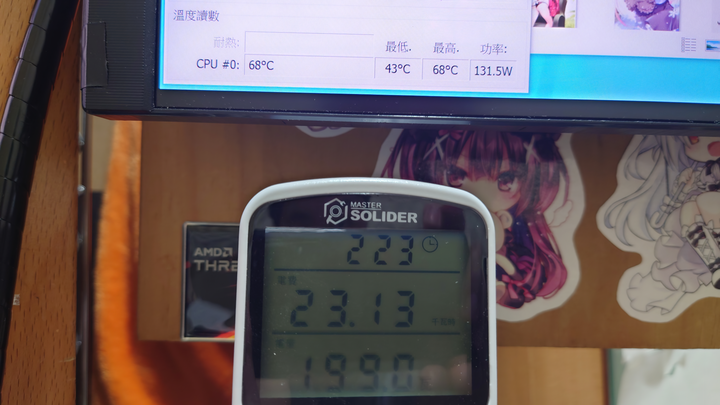

最終待機功率消耗

對比5950X來說降了10W,但老實說還是滿高的(5950X測試時只插了一張 RX 6400)

對比像R7 5700G個位數還是高了不少,不知道是不是架構上的限制還是?

註:目前HWiNFO64及Core Temp的電壓都還不准

插滿週邊及硬碟後的整機功率消耗

再來測試系統穩定性用AIDA單烤FPU測試

以及針對不同核心數附載來測試並記錄功率數值

白話文就是用工作管理員的親核性來調整核心佔用

紀錄佔用的核心數對應的功率消耗數值

深藍色線是從CCD1開始開到CCD2

淺藍色線是從CCD2開始開到CCD1

紅色線是在沒Offset-0.025時測的,從CCD1開始開到CCD2

基本上佔用到12顆核心都能保持5.025G就沒特別紀錄了

超過後頻率就開始降了,最終保持16核32線呈4.75G 126W

另外能得知CCD2的體質確實比較差,一樣5G需要的功率會比較高

看我敘述的很輕鬆,其實這表現很驚人

隔壁八顆大核5G都要200W+了

7950X在12核5G附載下僅有125W左右很恐怖啊

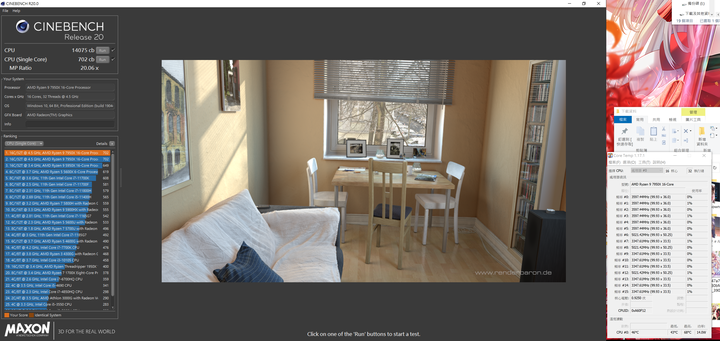

上個跑分來看看成果......

R20單核702多核14075

單核就頂著5.025G跑;多核頻率4.95G+4.8G

單核測試時的耗電

多核測試時的耗電

與之前測試的幾個功率點供參考

外加5950X-12的分數(能耗曲線用的5950X-15一般使用會有低率黑頻要-12才能穩)

比較意外是7950X單核耗電能壓到29W

性能還能比60W的5950X強了快10%

而多核比起預設少了近百瓦,卻能保有94%的性能

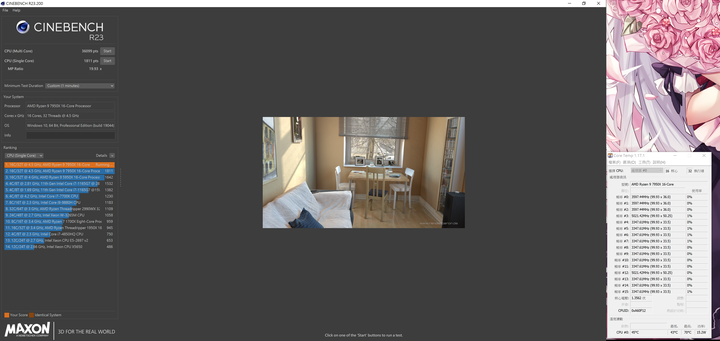

再來R23 1分鐘測試

單核1811多核36099(差1好難受)

十分鐘測試

多核35682,大約掉1%,頻率與R20差不多

耗電量會比R20少一點點就不放圖了

預設我就沒測了

參考其他評測,降壓後少了近百瓦仍能保有94~95%的性能

當然單核性能犧牲的就比較多了

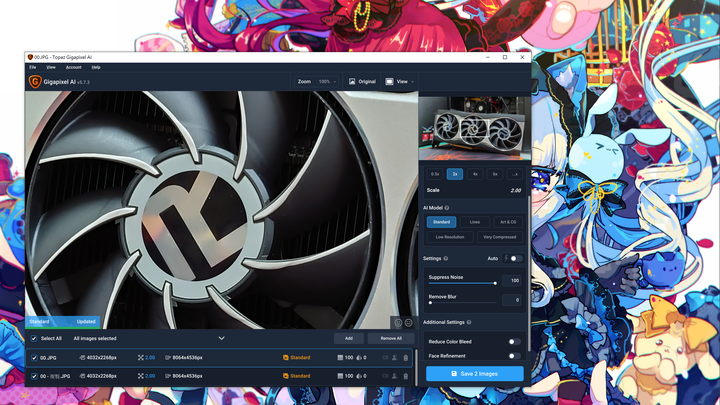

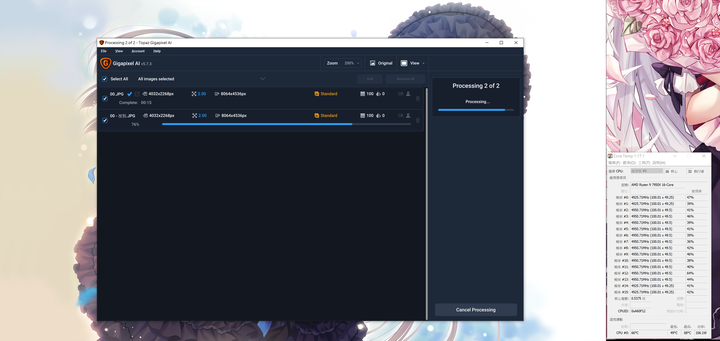

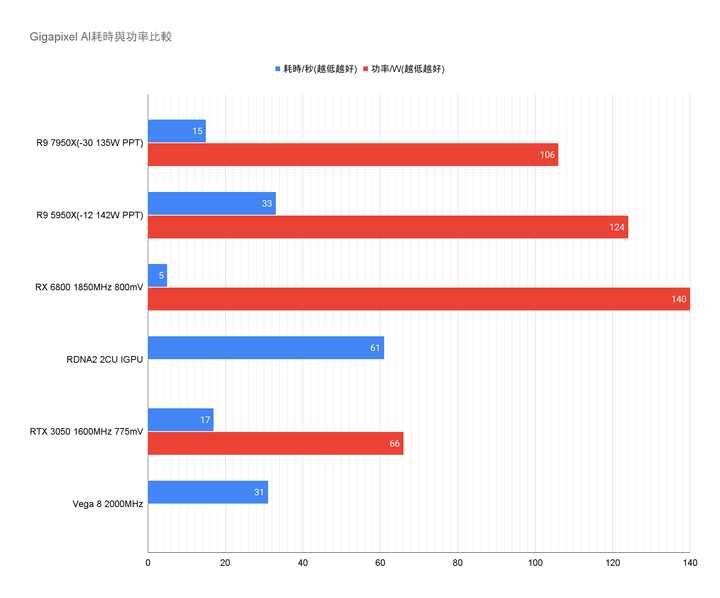

再來實際跑個應用

首先Gigapixel AI,設定如上圖

用純CPU去跑耗時15秒

與5950X相比只要一半的時間

這性能增長有點驚人

不過一般我都用顯示卡跑就是了,效率比較高

但若只搭較入門的顯示卡,還是可以用CPU頂著

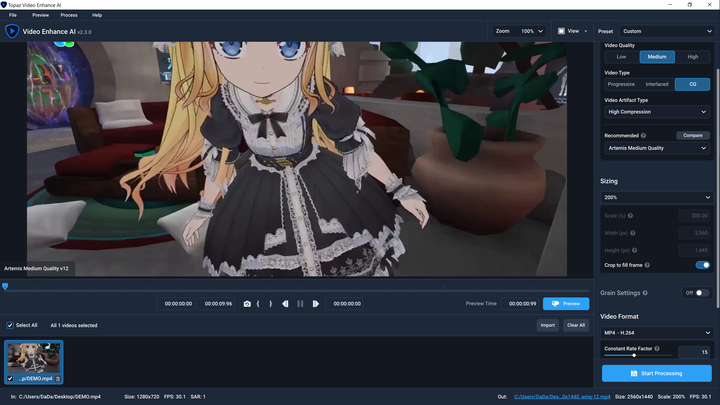

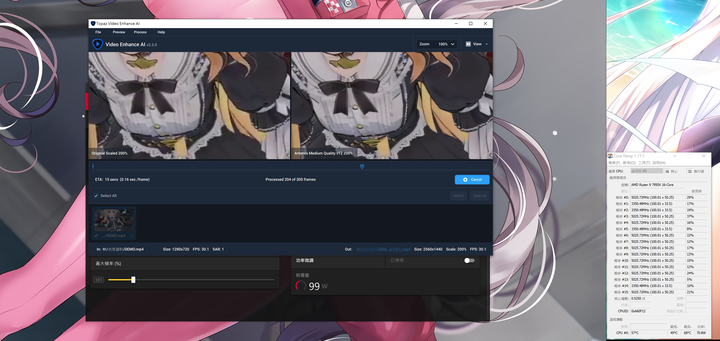

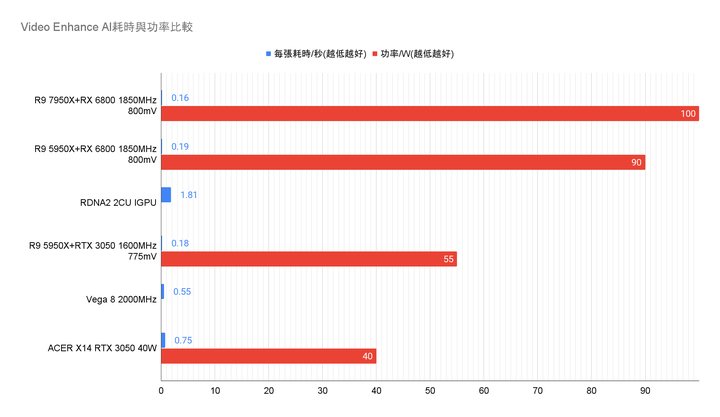

再來Enhance AI,設定如圖

在搭配RX 6800下每張耗時0.16秒

Enhance AI雖然主要吃重顯示卡

但由於影像編解碼是交給CPU負責

對多核最佳化也沒有到很好(實際上也就6~8核吧)

所以單CPU的單核性能提升也能帶來運算速度提升

接著跑一些遊戲

由於也沒什麼能對比的,RX 6800也沒多強

就簡單附一些截圖這樣

主要是看降壓後的成果,看遊戲中CPU的耗電量如何

由於我是用混合輸出

這類不吃顯示卡性能的遊戲,會優先由內顯來跑

基本上遊戲中CPU耗電都能壓在40W左右

APEX會比較高,理論上實戰還會更高,但平日沒人陪我玩就懶的實戰了

還是一樣很驚人,壓在5G左右耗電量還是很漂亮

對比預設......預設的高頻真的滿不划算的

10%頻率要用翻倍的功率消耗來換

然後裡面GPU2是內顯,其標示的瓦數並不準無參考價值

而一般內顯的耗電都會算入CPU封裝耗電

不過基本上還是很難判斷這2CU的內顯最大會吃多少電

但從12CU的RX 6400簡單推測

RX 6400最大會吃43W左右的電,內部顯示記憶體約吃6W左右

以此推測2CU最大約吃6~7W左右,但還要加上周邊電路耗電就是了僅供參考

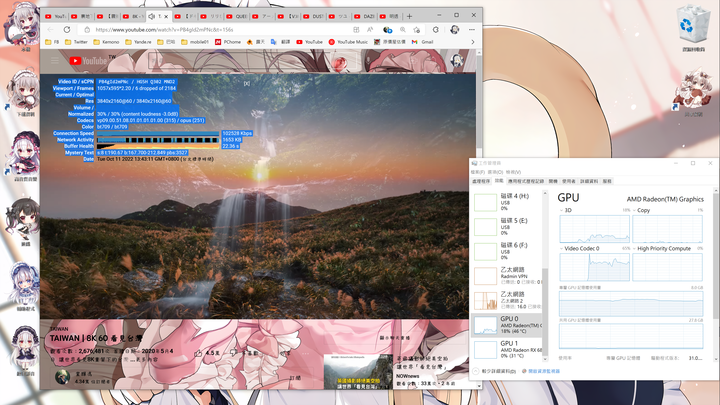

再來測個輕度應用

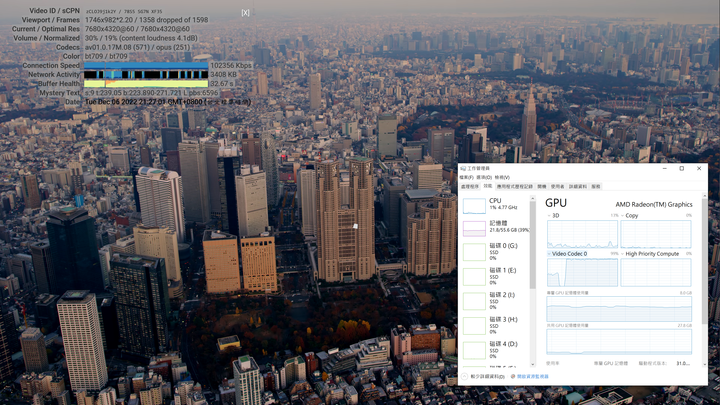

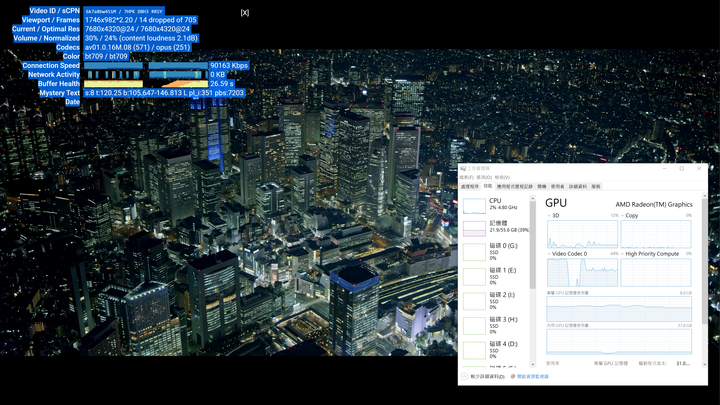

看影片,VP9 4K 60

實際測過在Google Chrome上AV1硬解也沒問題,能8K30,只是Edge不讓我跑

目前內顯硬解仍有問題,下面會提到

看影片時的耗電量,老實說並不低(跟我的5800U比的話

)

)但比用RX 6800放影片就破百瓦來說低很多了

RX 6800看影片會觸發顯示記憶體滿載的bug導致多噴30W+的電

其實像我之前接三螢幕就會觸發了

硬解的問題......

目前用Google Chrome來硬解影片有高機率破圖

直接綠畫面,然後Video Codes滿載,嚴重一點會掉驅動

目前用Edge來看會好很多,雖然會低機率遇到影片卡頓,但網頁重整一下就好了

不會像Google Chrome一樣畫面動彈不得

目前確認這是AMD驅動問題,只能等AMD修復了......

(順帶一提,觀看1080影片其實硬解跟軟解耗電量差不多,當然這是以我的降壓設定來說 )

最後整理一下各類應用的耗電量,採用人肉計算機紀錄供參考......(就是人眼判斷)

除了開網頁瞬間附載真的很瞬間,平台耗電不會明顯增加

若遊戲不吃顯示卡性能用內顯跑是真的很省電

而即便遊戲很吃重顯示卡性能

在CPU及GPU都降壓的情況下,多數遊戲場景平台功率消耗都能壓在250W以下

不然全預設各位應該也看過各媒體評測了

玩個遊戲CPU耗電就逼近百瓦

這也算是第一次買CPU會花一堆時間來降壓的一次吧

預設200W+真的太高

老實說我也不認同AMD的功率策略,但能理解

極端點,如果AMD在7950X上仍保持142W PPT上限

多核性能提升就只剩25~30%了

各位覺得風向會變得如何?

現在的45%都被嫌少了(雖然我不這麼覺得就是了)

單核也是,5.7G真的太高了噴電量比5950X還高

其實不管AMD還是INTEL,預設單核附載下基本接近於一顆I3的滿載耗電了

而他們倆單核性能可能連I3多核的一半都不到......

現在已經是為了性能一直疊功率上去

結果就是抵銷了製成優勢,而200多瓦又很難壓制

95度能正常運作但我無法接受啊,不管AMD還是INTEL都一樣!

而這也是這次心得拖了兩週的原因

上班太忙,只能用下班時間驗證穩定度

最多就是上班時存取我家電腦資料(家裡電腦開共享然後用VPN連)確認他還活著

不過調完到目前為止都用得很滿意就是了

最近天氣涼了房間反而開始冷了

最後調整建議:

如果CPU體質跟我一樣,散熱有六熱管或240水冷以上,溫度能壓在85度以下

Curve Optimizer可以直接拉-15

如果追求最佳能效,可以參考我的設定

犧牲多一點的單核性能,來獲得大量降壓的空間

同時中低附載下也能很省電

SOC、MC 及MISC則要看IOD的體質而定

還有視記憶體要超多高而定,沒有標準答案

除非跟我一樣記憶體只超到5600C40

而想單核及多核兼具,那Max CPU Boots可以設Neagative-300左右

理論上單核頻率上限會控制在5.5G左右(依主機板而定)

以我5950X的使用心得來說

寧可穩定的4.6G,也不要浮動的5G,尤其是散熱沒有很好的狀況下

而7950X多數遊戲中都落在5.5~5.6左右

那與其追求偶爾能衝上的5.6~5.7

不如設穩定的5.5G,較低的頻率及穩定的溫度Curve Optimizer數值能拉多一點

當然能拉多少各位就要自行測試了

以上~希望對大家有幫助

2022/12/06更新

換主機板了......因為

AMD終於有能裝3條M.2+4顆SATA的主機板了

爽~

10K板子用料比14K的要來的好

還有原主機板有三個大問題

1.開機一段時間有線網路必斷,然後就連不回去了,只能重開機解決

先前解決辦法是暫時從BIOS關閉有線網路改USB外接

2.USB疑似供電不足,由於SATA孔太少所以有三顆硬碟改用USB外接

在這基礎上再接兩顆外部儲存裝置,USB裝置就會全斷

必須拔掉其中一個裝置才能恢復正常

3.原本以為是AMD驅動問題的硬解問題,換了主機板就解決了

系統完全沿用,也沒做額外驅動安裝及設定

所以......我可以認為硬解破圖是華碩主機板的問題吧?

AMD抱歉我誤會你了

換主機板後,解不動會長這樣頂多掉禎卡頓,Video Codec滿載

而不會像之前那樣直接破圖甚至掉驅動(就算理論能解也是照破)

圖中是8K24 AV1硬解,實測8K30 AV1是沒問題的

再來換主機板後一些設定有更改

Curve Optimizer能夠拉大於30

但不同主機板數值無法沿用

實測華碩X670E-I設-30加Offset-15mV性能約等於技嘉B650I -40

但是技嘉設-40會不穩,目前是設-35測試中......

可能供電項數真的有差

性能參考-35下R23 127W約35000左右

目前剩下的問題有兩個,但也不算什麼大問題

1.開機時間有縮短但還是頗久

華碩那張按開機後至登入畫面約一分半

技嘉B650I按開機後至登入畫面約50秒

但我一般沒在關機的所以影響不大

2.內顯無法與獨立顯示卡做混合輸出

若玩遊戲要能調用獨立顯示卡資源,一定要將主螢幕插在獨立顯示卡上

當然也不是什麼大問題,頂多就是整機待機功率上升至約75瓦

然後看影片會觸發獨立顯示卡顯示記憶體滿載的bug

導致單單看影片整機功率會來到130瓦,比用內顯多了約50瓦

因為華碩的主機板可以做混合輸出

所以技嘉這張可能BIOS還沒有做好最佳化?

換了板子想說連機殼也一起換

聯立A4H2O,11公升小機殼

有夠擠

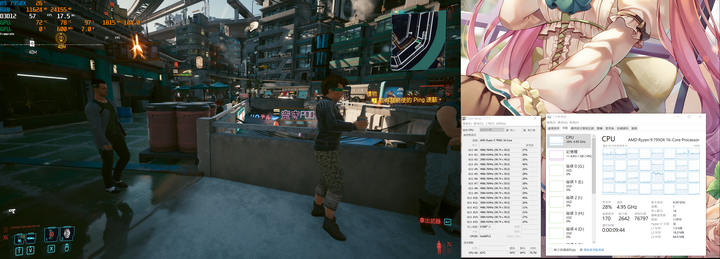

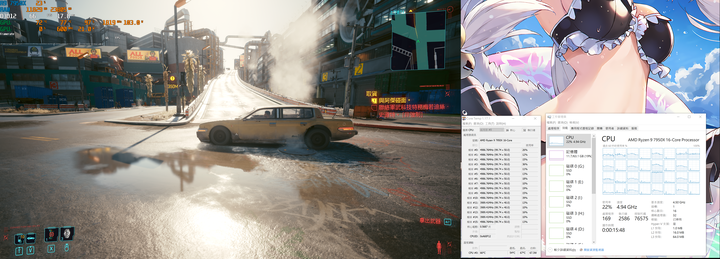

額外補個遊戲測試:2077

趁秋季特賣便宜入手了

不然之前測的遊戲有點難做為降壓結果參考

玩的人相對沒那麼多

CPU設定Curve Optimizer-35;SOC1.1V;Max CPU Boots-750

顯示卡RX 6800 1850MHz 800mV

特效設定

解析度為4K;人群密集度設最高

光線追中選項除了圖中有開啟的其餘皆關閉

沒辦法AMD顯示卡目前真的不擅長

2077對CPU壓力真的大

人少的場景壓力會低一些

室內場景是太多反光物,張數會降低

總之算長見識了

之前玩的遊戲對7950X占用頂多10%;功率40~50瓦

2077最高能摸到30%,功率更是能摸到70瓦

當然畫面是真的好,唯一的遺憾是目前還沒能上到144,顯示卡太弱

原本想額外發文分享,但我蠻懶的就簡單回復更新一下

剩下就等新顯示卡上市了,完成真正意義上的小鋼砲

給分囉非常好終於有首位開箱~~比起01一堆嘴砲不如買新好好好太多了....小弟繼續統計更期待鄉民踴躍開箱!

給分囉非常好終於有首位開箱~~比起01一堆嘴砲不如買新好好好太多了....小弟繼續統計更期待鄉民踴躍開箱!