— 從罰鍰分配條例到預算 KPI,揭開台灣科技執法氾濫的制度陷阱

科技執法為何越來越多?真正的問題藏在法條裡

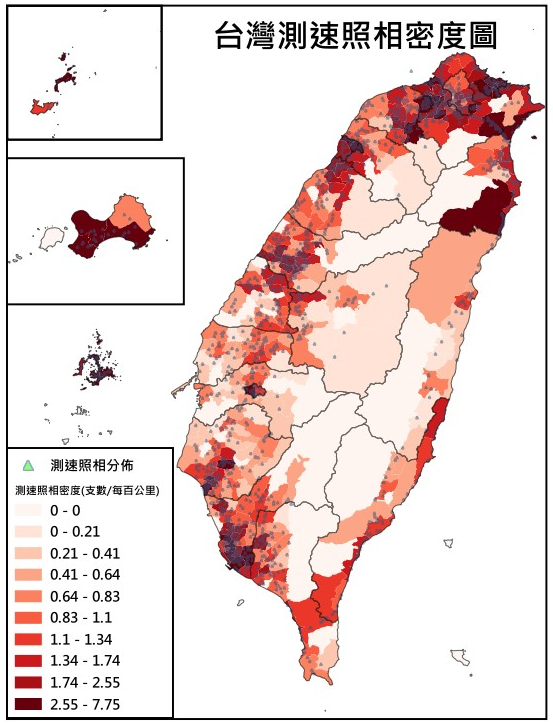

在台灣,不論你開車、騎機車,應該都有過這樣的經驗:明明道路狀況允許,你稍微多踩一點油門,下一秒卻在郵局信箱收到一張「來自科技執法的問候」。更令人不解的是,這些測速桿、闖紅燈攝影機、違停偵測器,似乎越來越密集,甚至出現在一些車流量不大、事故率也不高的路段。表面上,這是為了「交通安全」。但在深入研究制度後,你會發現,背後真正推動這股科技執法擴張浪潮的,是一套財政獎勵機制——《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》。

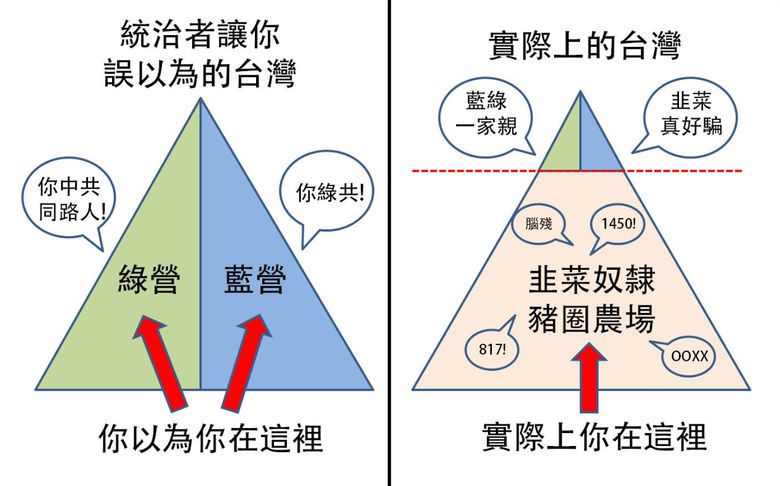

① 當球員兼裁判時,遊戲規則必然失衡

在任何公平的競賽中,球員與裁判的角色必須分開。如果一支球隊既是比賽參賽者,又同時握有裁判哨子,那麼比賽的結果還有公信力嗎?

台灣的交通科技執法制度,正是這樣的「球員兼裁判」局面:地方政府既是罰鍰的最大受益者,又能主導科技執法的設置與策略。

在這種制度下,期待地方政府不去最大化自身利益,幾乎是不可能的。

這不是道德批判,而是制度問題。正如英國法學家布萊克斯通(William Blackstone)在《英格蘭法評註》中所說:

「當裁判擁有裁決結果的財務利害關係時,正義將不再被看見。」

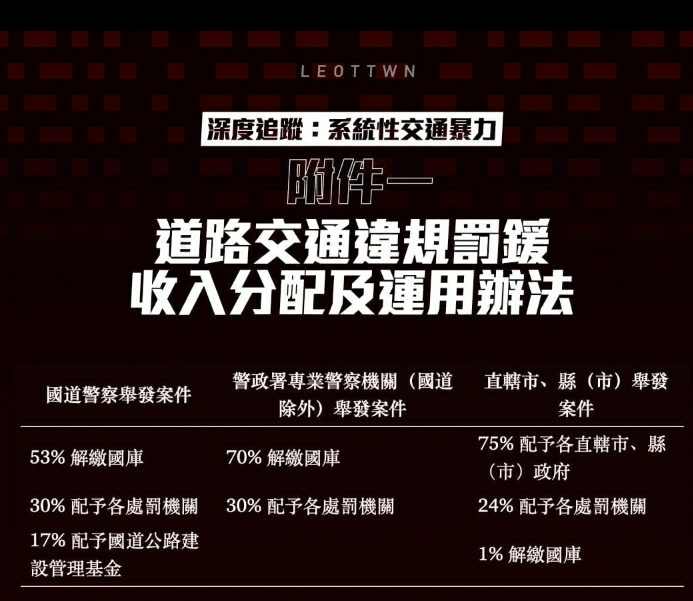

② 制度性利益衝突:罰鍰分配條例

根據《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》,台灣的罰鍰收入分配是這樣的:— 直轄市、縣市政府可分得 75%

— 處罰機關(多為警察局)可分得 24%

— 僅 1% 上繳國庫

這等於明文把財政誘因寫進法律:開越多罰單=賺越多錢。

法條本身就創造了地方政府與執法單位的利益共同體。

美國政治哲學家麥迪遜(James Madison)在《聯邦黨人文集》第51篇中提醒過:

「如果人是天使,政府就不必要存在;如果政府由天使管理,也不需對其加以限制。」

意思是制度設計必須假設參與者會追求自身利益,因此必須設防。台灣的現行條例,恰好反其道而行,讓利益與執法綁死。

③ 預算 KPI 化:從收入來源變成績效目標

更糟的是,六都等地方政府普遍將「預期罰鍰收入」編列進年度預算,形同 KPI。這種做法在財政學上被稱為「預算激勵扭曲」(Budgetary Incentive Distortion):

- 為了達標,執法量必須維持甚至增加

- 即使事故率下降,也不會撤除科技執法點

- 若收入不足,可能年中加強取締

「政府官員與私人市場參與者一樣,也會根據自身利益行動。」

所以,寄望地方政府在財政依賴罰鍰的情況下自我節制,是天真的。

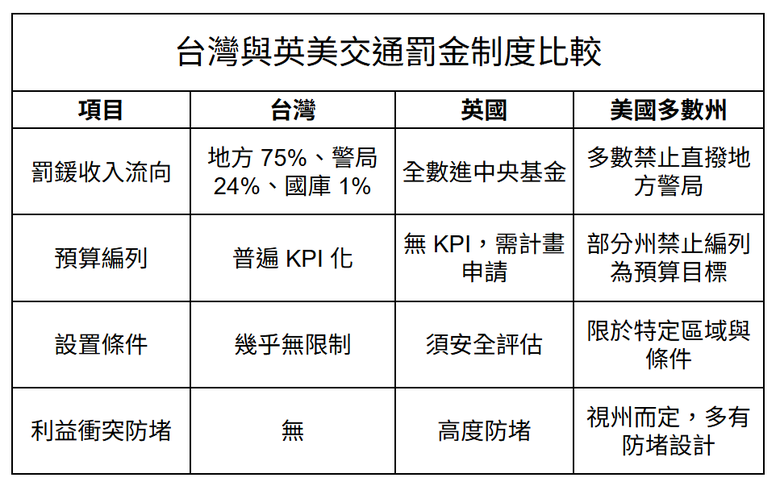

④ 國際對照:英國與美國如何防堵

英國模式:- 所有交通罰款收入統一進入中央「合併基金」(Consolidated Fund),地方與執法單位不能直接分配。

- 地方若要使用相關經費,必須透過特定交通安全計畫申請。

- 目的就是切斷「執法」與「財政利益」的直接關聯。

- 多州禁止或嚴格限制自動測速、闖紅燈攝影機(如德州、密西西比、南卡羅來納等州)。

- 允許的州多有限制條件:僅限學區、高事故黑點、特定安全走廊;必須設警示標誌;有的州還規定收入上限(如密蘇里的 Macks Creek 法案)。

- 許多州規定罰鍰收入不可直接流向地方警局,避免形成財政依賴。

⑤ 國際實證案例

英國- 《衛報》2024 年報導:倫敦交通局(TfL)2023–24 財年透過主要道路罰款收入達 8,930 萬英鎊,比 2018–19 年成長 57%,引發依賴質疑。

- 英國國會書面答覆明確指出,罰款收入會進入中央合併基金,不直接回饋地方政府或警察部門。

- 西米德蘭地方政府曾提案將超速罰款用於本地交通安全,但交通部以避免財政誘因為由拒絕。

- 薩克拉門托郡 2024 年關閉紅燈攝影系統,因年營運成本高於罰款收入,顯示若無財政誘因,地方會選擇停用科技執法。

- 多州立法限制設置條件與範圍,有的甚至全面禁止。

⑥ 台灣與英美比較

⑦ 為何台灣制度更誇張

- 財政誘因合法化:英美防堵利益衝突,台灣反而寫進法條。

- 缺乏使用範圍限制:台灣地方可任意設點,英美多要求高事故黑點與安全迫切性。

- KPI 驅動執法量:台灣將罰鍰收入目標化,英美則避免將其當作績效指標。

⑧ 改革建言

1. 財政分配改革- 將罰鍰收入全數或大部分繳中央,再依人口、道路長度、事故率回饋地方。

- 回饋款專款專用於道路改善與安全教育,不得用於一般支出。

- 修《預算法》,禁止將罰鍰收入列為年度 KPI。

- 強制公布罰鍰收入與事故率的關聯數據,接受公眾檢視。

- 法律明定科技執法僅限高事故黑點、學區安全區域,並須經第三方安全評估。

- 取消執法機關抽成或績效獎金制度,避免利益驅動執法。

⑨ 制度才是守門員: 應修法修補漏洞!

法律與制度的漏洞:不是地方政府的「道德」問題,而是制度設計錯誤

有些人會說:「那就靠地方政府不要貪嘛!」——這是天真的想法。法學觀點告訴我們,制度必須假設人性會追求利益最大化,並透過權力分立與制衡來防止濫用。將財政利益與執法行為綁在一起,本身就是一種設計瑕疵。這不是地方政府道德高不高的問題,而是任何人坐上這個位置,在制度允許下都會傾向如此行動。

因此,真正應該負責的,不是被動執行的地方政府,而是制定與授權這套辦法的立法與中央主管機關。

我們需要什麼樣的改革?

要解決問題,必須從制度源頭下手:1.切斷罰鍰收入與地方財政的直接連結

- 可仿效英國模式,將罰鍰統一納入中央交通安全基金,再依實際需求與事故數據分配。

- 每一個科技執法點的設置,必須有公開的事故率數據支持,並定期審核必要性。

- 雖然《罰鍰收入分配辦法》是行政命令,交通部可自行修正,但為防止授權過度,立法院應修正《道路交通管理處罰條例》,明確規範授權範圍,避免再度走回老路。

結語:真正該對準的靶心,不是測速桿,而是制度漏洞

現行制度的問題,不在於測速桿本身,而是它背後那條把罰鍰收入直接送進地方政府口袋的規則。只要這條「利益管線」不被切斷,就算今天拆掉十支測速桿,明天也會有二十支新的立起來。《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》並不是不可動搖的法律,而是交通部基於法律授權制定的行政命令。中央有權立即修正,立法院也有責任從根本修法,防止利益衝突結構重生。

行動呼籲

如果你不希望未來的道路變成財政提款機,請直接向你選區的立委表達立場,要求推動《道路交通管理處罰條例》修法,斷開罰鍰收入與地方財政的直接連結。真正的改革,不是拆掉測速桿,而是改掉會讓它們無限增生的制度。延伸閱讀

1.【政府提款機解密】全台每年300億罰單背後:你的違規竟是地方財政的「甜蜜負擔」

2.罰單比旅費貴?取消氾濫科技執法,才是解決台灣交通問題的良方

3.【打燈沒打滿也要罰?】法院撤銷罰單揭露荒謬真相:當交通執法變成全民獵巫