413萬元的超速罰單、全市速限30:赫爾辛基連續12個月交通零死亡的秘密

本文重點

1.城市減速策略:赫爾辛基透過半世紀的城市減速,將平均速限從70年代的每小時50公里降至現今30公里。搭配窄車道設計、圓環、減速丘等街道工程,強迫駕駛減速,大幅降低事故死亡率。

2. 嚴格執法與高額罰款:芬蘭採用收入比例制罰款,最高紀錄413萬台幣。新增70台測速相機加強執法,超速事件下降56%。駕照考試嚴格,包含風險管理課程與兩年試用期制度。

3.優先順序重新設計:城市交通規劃優先考慮行人、單車、公共運輸,私家車排最後。建設1,500公里分隔單車道,公共運輸獲歐洲第四名,並設專業小組調查每起事故的結構性原因。

許多人認為,地廣人稀的小鎮才有可能達成零死亡願景(Vision Zero),但赫爾辛基作為一國首都,人口近69萬人,相當於1.5個新竹市,通勤人口約150萬人,是當前實現全年交通零死亡的千座城市中,人口最多的一個城市。

作為比較,去年台北市有119人死於交通事故,新北市則有269人。

換言之,台北市平均每十萬人有4.75人死於交通事故,新北市有6.65人。雙北市民死於車禍的可能性近赫爾辛基的五至七倍。

零,不是一天造成的。

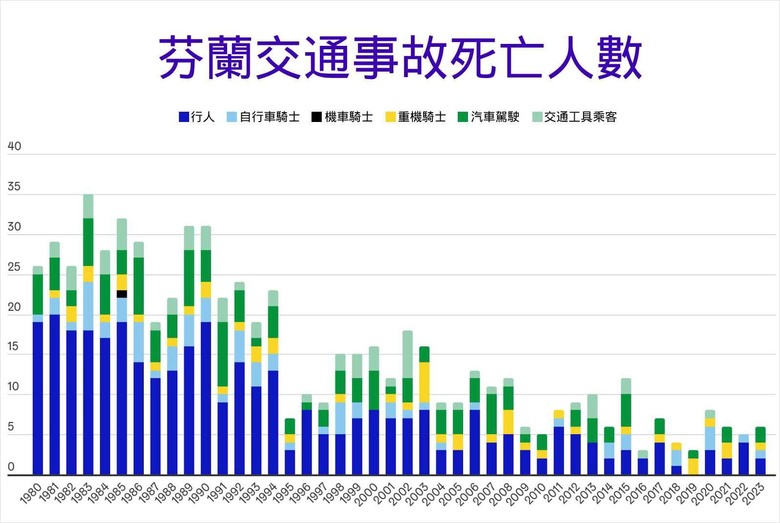

1980年代以來,赫爾辛基交通死亡率一路走低。2019年實現行人單車族零死亡,2025實現交通零死亡。圖片來源:截自赫爾辛基市網站、未來城市編輯部

980年代時,赫爾辛基每年的交通死亡人數一直徘徊在30人左右,歷經數十年的努力,十年前交通死亡人數降至每年三至八人,最高降幅達90%!受傷人數也從一年近1,000人降至277人。2019年,赫爾辛基首度達成全年行人、單車騎士零死亡的紀錄。

赫爾辛基的秘訣是什麼?

「所有的專家都告訴我們,最重要的就是速限。」兩任赫爾辛基城市環境副市長辛內邁基(Anni Sinnemäki)告訴《衛報》。

這是一場超過半世紀的城市減速。

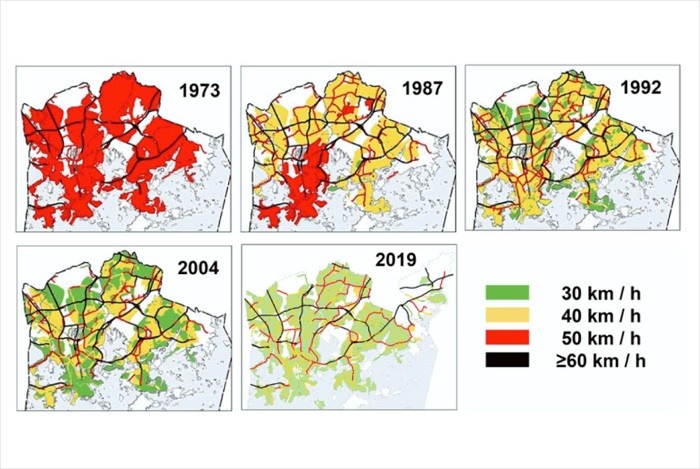

70年代,赫爾辛基的平均速限是50公里;2000年,降至40公里;如今,過半的城市道路限速僅30公里。今年夏天,市府決定學校附近速限一律降至每小時30公里,從新學期開始生效。

赫爾辛基展開超過半世紀的城市減速。綠色區域為時速30公里,黃色40公里,紅色50公里。1973年全市幾乎滿江紅,2019年僅少數主幹道為50公里以上,全市皆綠,尤其是市中心和住宅區。圖片來源:赫爾辛基市政府

「對行人和單車族來說,撞擊時的車速是最大存活關鍵。」曾任職於赫爾辛基市政委員會和赫爾辛基市議會的魯德佩德森(Rud Pedersen)公共事務顧問奧斯卡拉(Hannu Oskala)說。

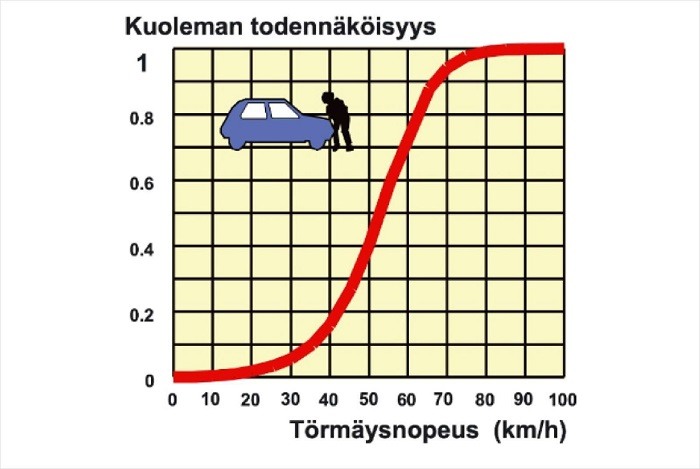

時速降至30公里,他們有超過90%的機會能活下來。時速40公里,死亡率翻倍;時速50公里,存活率僅剩60%。

速限與生死關鍵:事故存活率的數學模型。時速30公里,死亡率約5%;時速80公里以上,幾乎是有去無回。圖片來源:Pasanen, E., 1992. Driving speeds and pedestrian safety; a mathematical model. Helsinki University of Technology, Transport Engineering, Publication 77(1991為其博士論文)

要如何確保駕駛都遵守速限?

關鍵是利用街道設計來強迫駕駛減速。「我們故意把車道設計得很窄,讓駕駛感覺不舒服,」赫爾辛基交通規劃部門主管普特科寧(Reetta Putkonen)告訴麻省理工學院移動計劃資深研究員齊珀(David Zipper)。

其他減速設計包括:圓環、縮小彎道、減速丘、種樹和灌木叢、加高行穿道、加高路口、連續型人行道、行人庇護島、實施街道靜化(如改變道路佈局、減少不必要的車輛穿行住宅區或敏感區域,如學校)。

世上最貴的超速罰單

此外,烏龜怕鐵鎚,駕駛怕⋯⋯執法。

赫市府在2020年至2024年間新架了70台自動測速照相,搭配警察加強重點巡邏,超速十公里以上的事件立刻下滑56%。

畢竟,芬蘭的超速罰單是世界級的貴。超速六公里內,得警告一支;超速20公里內,得200歐元(約新台幣6,834元)罰單一張;超速20公里以上,則以個人身家計價。

2023年,一名芬蘭駕駛因超速32公里,拿到史上最貴的超速罰單:121,000歐元(約新台幣413萬元),其14天收入的一半,並吊銷駕照十日。

都市交通規劃順序:行人優先,單車次之、公共運輸其三,私家車墊底

城市規劃也必須從頭優先考慮行人、單車族和公共交通的需求,一開始就採取正確的最佳解。

《赫爾辛基交通安全發展計畫(2022-2026)》提到市府為都市規劃和交通設計的各階段制定指南,確保設計初期就考慮到弱勢用路人。例如,在設施(如學校、醫院)的選址上,確保它們能安全地連接到現有的交通網絡。

全市興建1,500多公里的分隔單車道。此外,針對兒童和青少年、行人和單車騎士等弱勢用路人的主要路線和區域繪製路線圖,進行區域安全調查,並提出改進措施。全市每一條行穿道都通過安全檢查,有問題就改。

而且,他們堅信,交通安全不能只靠事故統計數據,還必須用問卷調查用路人感知到的不安全地點、「差點發生」情況的經驗與看法,以及收集專家對事故及其風險因素的評估。

「赫爾辛基的公共運輸極佳,減少了汽車使用,從而減少嚴重車禍。」赫爾辛基城市環境部門交通工程師烏特里亞寧(Roni Utriainen)告訴芬蘭公共廣播公司。

赫爾辛基在2024年歐洲公共交通服務基準調查(BEST)中,拿下歐洲第四。尤其在舒適性、可靠性、等待時間、轉乘便利性和資訊上遠高於歐洲平均。

除了市府出力,有些則歸功於國家政策。

例如,想開車可以,但芬蘭駕照是有名的難考。

除了至少22小時的理論與實務訓練、筆試及一小時的路考,還有強制性的風險判斷與管理課程、夜間駕駛以及路滑測試,以確保駕駛能在各種惡劣的環境下安全駕駛。通過後,還有兩年「試用期」。試用期間,一年兩次違規或兩年三次,即吊扣駕照。

國立事故調查小組,從每起車禍悲劇找結構性解方

最後,芬蘭政府對每一起交通事故的鍥而不捨。

1968年,道路交通事故調查小組(Road Accident Investigation Teams)正式上路。超過半個世紀以來,這個約270人、共20個獨立小組的組織深入追查全國所有的交通致死事故,經費由汽車保險支應,成員涵蓋警察、醫療、交通規劃、汽車和行為科學專家。

相較於執法單位追究的是個人,他們挖掘的是結構性因素,如道路環境和車輛設計,並建議如何防止類似事件再次發生。赫爾辛基官員表示,該小組的調查結果促使該市改變了道路角度和交通燈號設計。

曾有芬蘭媒體追問辛內邁基:「追求零死亡願景實際嗎?」。她秒回:「它必然是。因為,還有什麼比救人更重要的事嗎?」

365天,沒有任何人因為交通死去。這一步,赫爾辛基走了半世紀。

https://futurecity.cw.com.tw/article/3752?rec=i2i&from_id&from_index=8