🔻方向燈打了還不夠,得打滿全程才不算違規?民眾檢舉成了新時代的武器,交通秩序卻因此更亂了。

一起因「變換車道未全程使用方向燈」而遭罰三千元的案件,經駕駛不服提告,法院最終判決撤銷罰單,理由是「已達提醒周邊車輛之目的」。這不僅是對形式主義執法的狠狠一擊,更揭開了台灣交通亂象中的另一面真相——民眾檢舉制度的失控,正讓道路變成人人自危的戰場。

✅ 法院說:提醒到了就不算違規

❌ 警方說:要打「全程」才行

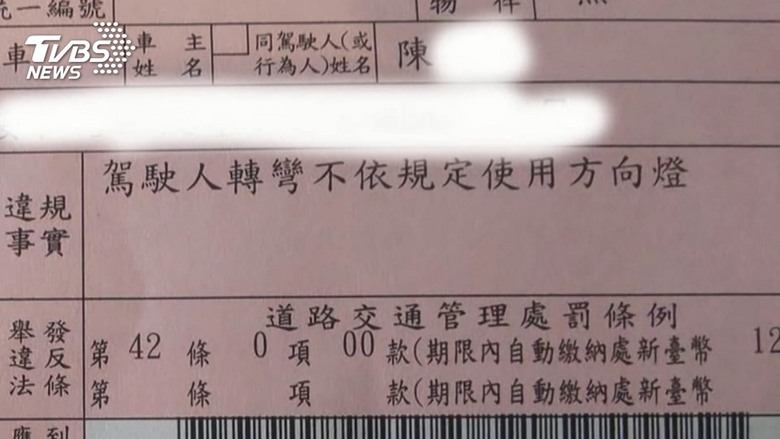

這名駕駛的情況非常典型:他在變換車道時確實打了方向燈,卻因未「全程」打燈(例如轉入後就關閉),遭到民眾檢舉開罰三千元。警方依《道路交通管理處罰條例》第48條開單,理由是「方向燈使用未達規定時間」。但法院觀察該案影片後指出:「駕駛雖未全程打燈,仍已有效提醒其他用路人,目的已達,構成事實不足為違規,故撤銷處分」。這也間接否定了那種「一秒不到也罰、一閃不夠也開單」的極端做法。

🧨 當全民檢舉變成新型報復與焦慮製造器

本案的開端來自民眾檢舉。過去我們推崇「全民監督」,認為這能強化交通秩序;但如今檢舉早已脫離初衷,變質為「全民抓違規」的運動。有些人甚至裝上行車記錄器,專門守在路口、國道、黃線旁,捕捉他人一閃即逝的瑕疵——不是為了安全,而是為了「成就感」或「報復」。結果就是,許多駕駛即使已盡提醒義務,仍無法倖免於「秒數不足」、「角度不夠」、「燈號偏弱」的檢舉。有人說:「打個燈像是在考駕照一樣」,只差沒人拿碼表站在旁邊計時。

🚨 被「檢舉經濟」綁架的交通政策,只剩數字與壓力

我們不得不反思:當執法變得依賴檢舉件數、績效評比,甚至地方獎金制度,政策是否已經走偏?交安數據或許短期提升了,但民怨與對制度的不信任卻在加速累積。法院指出:「過度拘泥全程打燈反而可能導致駕駛反覆撥桿,分心操作,形成更大風險」,這正是過度檢舉與機械式執法的副作用。當警察與民眾不再是協力夥伴,而是互相抓錯的對立關係,交通安全怎可能真正提升?

🧠 規則的重點,是提醒,而不是懲罰

方向燈的存在,是為了讓後車理解你的動向,並及早反應避免碰撞。它的本質是「溝通工具」,不是「遵守秒數」的任務。如果一個人打燈的時機精準、傳達清楚,卻因沒打夠五秒而被罰,這不叫維護秩序,只是形式主義的懲罰遊戲。難道下一步我們要要求「打方向燈不得少於閃五下,否則視同沒打」?這樣的執法只會讓交通規則與現實脫節,甚至讓人失去對法律的敬畏。

📉 現實與法條之間的距離,正在製造不必要的社會焦慮

當制度忽視人性與彈性,只剩下「按表操課」的紀律時,原本設計用來維護安全的規則,反而開始製造焦慮、衝突與誤解。台灣的交通環境已經夠複雜,我們需要的是更多理性與同理,而不是把每一個小錯誤都上綱成罰單。法院的裁決,不只是幫一位駕駛討回公道,更是提醒全社會:執法不能為罰而罰,檢舉也不能變成全民互害。

✊ 結語:方向燈不是考題,交通也不該成為全民檢舉競技場

我們不反對交通規則,也不否定檢舉制度的存在,但當這些制度變成冷冰冰的「錯誤抓漏機」,只剩「秒數」、「形式」與「標準化開罰」時,那就違背了原本「提醒與安全」的初衷。方向燈是用來溝通的,不是用來交差的。

交通安全靠的是彼此理解、尊重與彈性,而不是讓每位駕駛人時刻提防背後是否有「錄影檢舉大隊」。

你是否也曾因為一秒鐘的差距,被無情舉發?

你是否也曾看到明明打燈了的駕駛,卻仍收到罰單,只因沒打「到最後一秒」? 你是否也開始懷疑——我們的交通制度,到底是為了安全,還是為了罰款?

📣 歡迎留言分享你是否也有「打燈還是被罰」的經驗

📢 分享出去,讓更多人知道: 「交通安全的本質,不該被形式主義綁架。」

👉 你覺得現在的檢舉制度應該怎麼改?

歡迎一起來討論,一起讓這場討論成為改革的起點。

延伸閱讀

1.【政府提款機解密】全台每年300億罰單背後:你的違規竟是地方財政的「甜蜜負擔」

2.【罰單地獄?】台灣交通檢舉制度掏空警察裁量權,執法公信力正崩解

3.40公里超速扣牌陷阱:台灣交通治理的陷阱與人權危機