文長,有興趣的再看。網址

===================================

2014年11月,王女士在汽車生產商公司訂購了一台汽車。同年12月,銷售商將該車交付給王女士。

王女士的事故案發於2019年4月29日。這日早上7時30分,王女士駕駛該車在高速,與一重型半掛牽引車追尾相撞。坐在副駕駛的王女士母親李女士當場死亡,王女士舅舅李先生於事故中受傷昏迷。當時,前排座椅的安全氣囊未爆裂。

《交通事故責任認定書》顯示:在此次事故中,王女士過度疲勞駕駛機動車,車輛方向跑偏後未能及時修正,導致事故發生。王女士負事故主要責任,重型半掛牽引車駕駛人負事故次要責任。

王女士介紹,事發後她處理母親後事,又等到舅舅從icu病房出來,過了將近兩個月,她才找汽車生產商公司,她想確定安全氣囊是否存在問題。其過程並不順利。「四月底出事,六月下旬才告訴我們,說明你不急啊。」微信聊天中的車商方相關負責人說。2019年7月5日,汽車生產商公司提供給王女士的結論是,此次碰撞事故中正面安全氣囊未起爆屬正常。

王女士不認可這個結論,她自己委託了檢測公司,但在提供相關數據方面,汽車生產商公司並不配合,對方強調,「關鍵是結論,報告不是重點」。

王女士在事發後與廠方相關人員微信溝通截圖。

王女士通過「汽車召回網」發現,汽車生產商公司發佈過汽車的召回公告,要求召回汽車數量達145402輛。其中,自2019年4月12日召回2014年1月1日至2014年12月31日生產的部分汽車,共計43478輛。

公告稱,「本次召回範圍內車輛的副駕駛席乘員安全氣囊裝配了高田公司生產的未帶乾燥劑的硝酸銨氣體發生器。在安全氣囊展開時,氣體發生器可能發生異常破損,導致碎片飛出,傷及車內人員,存在安全隱患。」

隨後,王女士向人民法院提起訴訟,狀告汽車生產商公司的產品質量問題。

鑒定報告:事故中安全氣囊達到起爆條件

王女士稱,根據《用戶手冊》中「安全裝置」的說明和消費者的合理期待,汽車發生衝撞時,安全氣囊應當彈出,以減少衝撞對人產生的傷害,從而對駕乘人員起到一定的保護作用。但是,在上述衝撞中,被告所生產的安全氣囊並沒有在汽車相撞時彈出,從而導致李女士死亡。

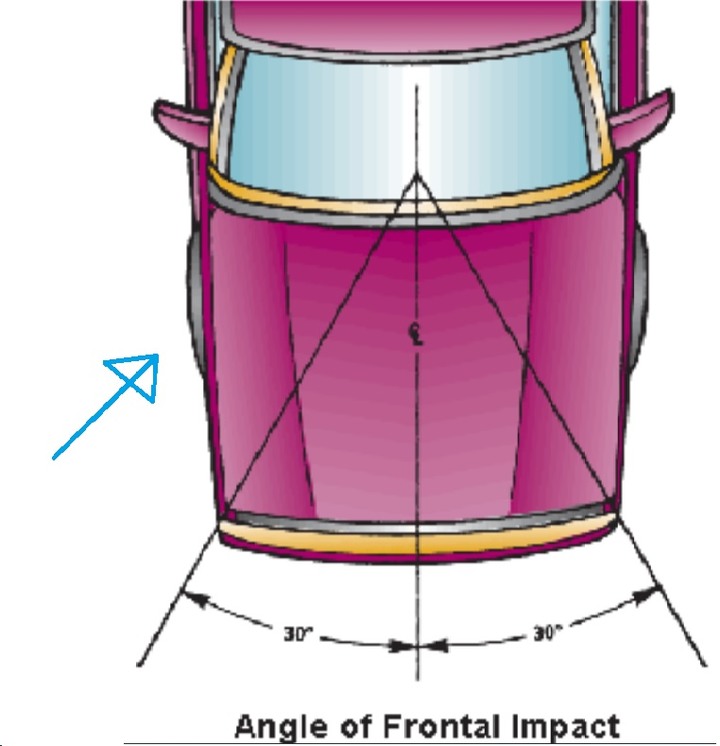

對此,被告汽車生產商公司反駁稱,本次交通事故是雙方肇事司機造成的,與被告無關,被告不應承擔責任。同時,依據行業管理,汽車安全氣囊彈出也需符合一定的條件,氣囊未彈出不屬於質量問題。安全氣囊的啟動受速度、碰撞角度、碰撞物體等多方面因素的影響,並非碰撞即彈出。案涉車輛前座乘客的前方安全氣囊在本次交通事故沒有起爆「屬正常現象,不屬於質量問題」。

此外,被告方稱,案涉車輛通過了正式投產前的強制性檢驗、其質量通過國家檢測,符合強制性產品認證實施規則的要求和行業標準;是經國家工業和信息化部許可上市的;且通過了車輛出廠檢驗合格程序;案涉車輛在投入市場流通時不存在質量問題。

值得一提的是,根據被告汽車生產商公司的申請,2021年9月檢測技術有限公司向法院出具了質量鑒定報告,並證實:依據車輛現狀,涉案車輛輔助氣囊(安全氣囊)在案涉交通事故發生時達到起爆條件。

然而,庭審中,被告稱:本次鑒定存在鑒定材料不全,數據參數不完整,鑒定結論沒有經過充分討論等問題,鑒定依據不足,不能採信。

廠家提供的「氣囊不起爆屬正常」的報告

不過,法院審理認為,被告對鑒定報告的異議未能舉出充分證據予以推翻,所以法院採信鑒定報告的結論。同時,被告雖證明事故車輛通過國家產品質量強制許可認證,但不能就此認定事故車輛不存在質量問題。

此外,被告在汽車《用戶手冊》中關於安全裝置-安全氣囊的說明中承諾:前座乘客的前方安全氣囊的設計是在車前方收到較嚴重撞擊時膨脹開來,有助於緩衝前座乘客臉部與胸部的撞擊力,可保護生命安全及降低受傷程度。當車輛以29KM每小時以上的速度行駛,若前方碰撞到不會變形或移動的堅硬物體時,前方安全氣囊會啟動。

法院委託的「達到起爆條件」的鑒定報告。

「案涉交通事故系追尾事故,案涉事故車輛行駛速度及碰撞物體均符合被告使用說明,而前座乘客的前方安全氣囊沒有起爆,明顯不符合合同對產品質量的約定。」法院認為。

法院:汽車產品實行嚴格責任,被告應當擔責

法院認為,商品的生產者應當保證其提供的商品符合保障人身、財產安全的要求,因商品存在缺陷造成人身、財產損害的,生產者應當承擔賠償責任。汽車作為人們日常頻繁使用的交通工具,與每一位公民出行的人生安全息息相關,作為汽車生產者更應嚴格遵守這一法律規定,向消費者提供質量過硬、安全可靠的產品。

對汽車產品責任實行嚴格責任,已成為世界上絕大多數國家通用的歸責原則之一。我國是汽車生產和銷售大國,汽車與公民的生活出行安全息息相關,嚴格責任促進生產者進行產品缺陷單方面預防,從而有利於效率的提高。因為生產者將產品投入流通,就開啟了危險源,生產者處於防範危險的有利地位,能夠採取相應的措施避免危險的實現,從而保護受害人利益。

在本案中,乘車人李女士在事故發生時乘坐在副駕駛位置,事故發生后副駕駛位置乘客前方的安全氣囊未起爆、未能對李女士提供足夠的撞擊緩衝和保護作用。李女士的死亡原因為特重型顱腦損傷及顱內出血,壓迫生命中樞致呼吸循環驟停而死亡,應認定安全氣囊未起爆與李女士死亡後果存在因果關係。

但法院同時認為,「安全氣囊只是一個輔助保護設備,在事故發生時僅能起到降低損害結果的作用,而不能完全避免損害結果的發生。」基於此,應認定死者的死亡原因系交通事故與產品質量責任共同疊加造成。本案被告的產品責任不能免除王女士的事故責任,我國侵權責任賠償適用填平原則。死者近親屬方已得到牽引車駕駛人賠償34.9萬元,未賠償部分55.8萬余元,應由王女士和被告共同賠償。結合本案事故責任及產品責任實際,法院確定被告應賠償原告因產品責任導致的經濟損失55.8萬元的50%。

2021年12月24日,法院判決,限被告五日內支付原告因產品質量導致的經濟損失28萬余元。

王女士介紹,該判決已生效后,被告一直未履行賠償金。訴訟期間,她收到了管理人寄來的「預重整債權申報通知書」近日,律師已幫其向法院申請強制執行。

數據顯示,汽車生產商公司自2021年4月21日至2022年2月24日有4起終本案件,執行標的共計達四千多萬元,均未履行。同時,因其未履行而三次被列入失信被執行人。

PS:開車還是要有防衛性駕駛的觀念,不要依靠所謂的主被動安全,萬一哪天產品故障,又出問題了,才求助無門

Jeremy04052208 wrote:

這是中共國的事吧哪台(恕刪)

已在原文補上出處

這應該是每台汽車用戶者該注意的地方吧,哪天自己的車子出現這種狀況不就GG了,什麼自動跟車或是quote>Jeremy04052208 wrote:

這是中共國的事吧哪台(恕刪)

已在原文補上出處

這應該是每台汽車用戶者該注意的地方吧,哪天自己的車子出現這種狀況不就GG了,

就像ACC萬一沒有發揮作用的情況??

內文搜尋