我在2019年的汽車音響年鑑投稿談到了,一台由Fujitsu Ten在1989年所發表的全球第一台車用DSP(數位信號處理器)產品,就常常有汽車音響同業詢問,是不是可以在下一本的年鑑,談一談汽車音響主機的演變歷程。

這真是一個好題目,從事汽車音響行業的人,是應該多少了解一下自身行業的發展史!到底是誰或哪個品牌最先在汽車上安裝一台能夠發出音樂的音響器材,應該無從考證了。不過從一些具有悠久歷史的汽車音響品牌,大致上可以推算出將音響器材安裝到汽車上的演變,這裡我們所稱的音響器材,在20或30年代應該都是只有收音機功能,甚或是僅有AM收音的功能。以下就從主機演變的角度來看一下發展的過程。

1924年由澳洲的一家汽車公司在其銷售的汽車上安裝了一台收音機。1932年Blaupunkt被認為是第一家汽車音響廠商將AM收音機規格化於汽車上(在過去幾十年間,Blaupunkt產品常標配在BENZ和BMW車上),並被認為是汽車上的標準配備。而在日本直到了1948年才由Clarion發表了首台汽車收音機。在當時的車上收音機迴路應該都是以真空管為主要元件。1952年Blaupunkt發表了第一台汽車FM收音機,1953年Becker(後被Harman Kardon音響公司收購,品牌更改為Harman Becker)發表了AM/FM雙頻道收音機。1955年由Philips北美子公司Philco發表了全電晶體汽車收音機。而日本廠商則由TEN汽車音響公司於1959年發表了日本第一台全電晶體收音機。

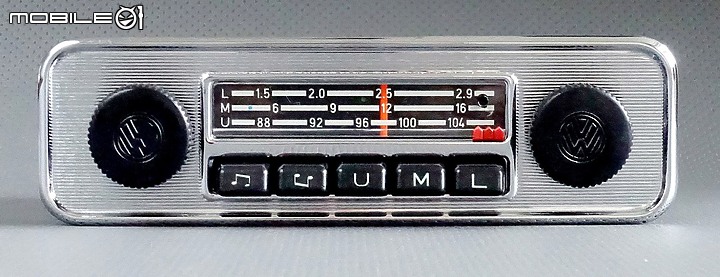

Blaupunkt發表於1960年的汽車收音機

Blaupunkt發表於1963年的汽車收音機

Blaupunkt發表於1965年的汽車收音機

Blaupunkt發表於1967年的汽車收音機

我無法收集到更久遠的汽車收音機了,因此我們只能從60,70年代所發表的一些汽車音響機型來看,就功能性來說非常的陽春,除了收音機之外,就沒有其他功能了,不過我們從早期的汽車收音機來看,都有一個共通的功能,那就是音響中間的幾個大按鍵,那是機械式的電台記憶。當我們調整收音機選台旋鈕至喜愛的電台的位置時,將汽車收音機中間的其中一個按鍵稍微往後拔起一小段,然後再用力將按鍵按到底,這樣就完成了收音機指針的定位,這時不管你的收音機指針在任何的位置,只要按下有設定過的記憶按鍵,指針和收音機內部的調諧器拉線就會將指針歸位到原本設定的位置,這在當時沒有CPU記憶收音機電台的年代,就是採取這樣的機械記憶模式。我在1983年進入到汽車音響行業的生產線時,也曾生產並維修過這款機械記憶功能的汽車主機。

Blaupunkt發表於1971年的汽車收音機

Blaupunkt發表於1972年的汽車收音機

從收音機被安裝到汽車上的三十多年間,汽車音響在車上的功能上幾乎沒有什麼進展,除了從AM收音機發展到AM/FM,以及從真空管發展到電晶體之外,在音質上幾乎沒有多大的講究。1964年Philips推出了卡式錄音帶,並於1968年推出了帶有卡式錄音帶的車載收音機。然而在1965年FORD和Motorolla聯合推出了8軌磁帶車內播放機,作為1966年福特新車型的選用配備。在日本的8軌磁帶也由TEN和Clarion於1967和1968年相繼發表。這款8磁軌匣式播放帶,在台灣的汽車音響市場一直到民國七十年初期都還有許多車輛在使用著。不過在隨後的幾年裡,卡式錄音帶取代了8軌磁帶,並改進了更長的播放時間,更好的磁帶品質,可自動反轉A/B面播放,和後期杜比降噪功能,大受市場的喜愛,慢慢的將8軌磁帶淘汰出汽車音響市場。

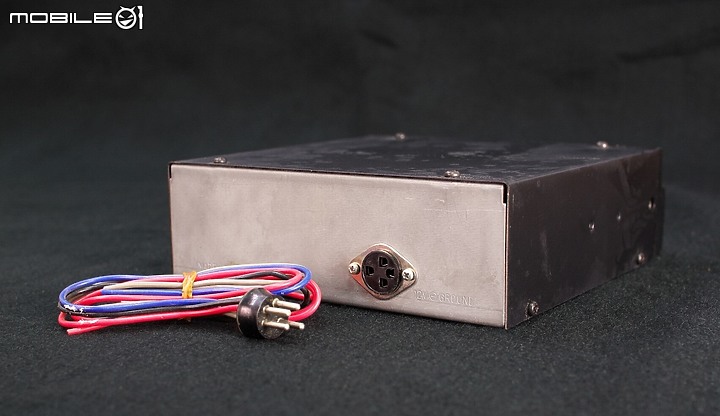

筆者手邊這台日本製造的車用音響,是單純卡式錄音播放的機型,並沒有收音機的功能。

我們從主機的背面插座可以看出除了ACC主電源之外,左右聲道的輸出負端是共用地線,在沒有講究音質的年代,是一款輸出功率非常小的音響主機。

Clarion在70年代的主機外觀設計,仍保留著很原始的樣貌,除了增加一個卡式錄音帶播放的功能之外。

SONY上市於1978年的卡式錄音帶收音機,在主機的外觀仍保留左右兩邊的大旋鈕,在卡式錄音帶的功能部份,仍無法自動翻面播放,當錄音帶唱完A面時,音樂會自動停止,需手動抽出錄音帶翻面後再插入播放機內,不過已經沒有機械記憶電台的功能。

PIONEER發表於1980年的卡式錄音帶主機,是一款沒有功率輸出的播放機,收音機和擴大機的部分各是另外一台機身。前衛的全平面外觀,以及對音質講究的分體式設計,日後也造成了眾多日本汽車音響廠商的跟進。

這類似早期床頭音響的組合,在1980年初於各大日本汽車音響廠間蔚為流行。

台灣汽車音響行業,之前發展了多久?我已無法考證!不過1970年代中期在車上加裝擴大機已經是許多愛好音樂發燒友改裝項目之一。筆者自1980年初期進入汽車音響行業時,在維修門市工作,維修工作空檔便需要幫忙門市的來店客戶做擴大機安裝。在那個時候大多數的主機都是6瓦或8瓦的小功率,當車上加裝一台每聲道25瓦或40瓦的立體聲擴大機,而沒有產生噪音干擾時,就算是一次成功的音響升級了,當然和現在的多功能音質調整是無法響提並論的。

在70和80年代是汽車音響蓬勃發展的時期,尤其許多日本音響生產廠商紛紛加入汽車音響的生產,包含了一些原本是生產家用音響的品牌。其中包含了EURVOX,BELTEK,Roadsta,Yamaha,Denon,SANYO,Toshiba等眾多品牌,不過到後來卻逃不過市場殘酷的競爭!

1985年由BELTEK所生產的全平面卡式錄音帶收音機主機,收音機具備了自動搜尋,自動記憶電台,電子記憶電台等功能。在卡式錄音帶部分,具備了A/B面自動翻轉播放,杜比減噪以及電動快轉及選曲功能。

在80年代的台灣汽車音響市場,還是有相當多的比例是採用卡式錄音帶為播放音源。美國Harman/Kardon當時也曾在改裝市場推出卡式錄音帶主機。

1982年CD唱片的發表,也意味著車上的音響播放器將有重大的改變,1983年由TOYOTA和TEN合作開發的首款車用CD汽車音響問世,並配置於TOYOTA皇冠的車款上,隨後SONY和PIONEER也相繼於1984年發表了首台汽車音響改裝市場的CD主機,這時車內的音響系統正式走入了高傳真的年代。

1984年SONY這台主機可說是汽車音響改裝市場的第一台CD主機。不過台灣直到1985年四月才開放原裝汽車音響進口,因此這台全球首發的改裝市場單片CD主機,並未能與國外同步銷售。

SONY於1986年推出的10片CD換片機(CDX-J10),可說是開啟了汽車音響正式進入到CD播放的時代。然而因為無法與當時的音響主機連動控制,所以附帶了一個獨立的控制器。

CDX-J10的控制面板,不只是換片和選曲的功能,還能透過面板的按鍵來控制另附收音盒的AM/FM選台,可以看成是一支帶有主機功能的面板,在前級輸出的部分,還帶有Surround的環繞音效。

當SONY在市場上推出了多片式換片機之後,汽車音響市場上就掀起了一陣CD換片機的風潮,每個品牌都須跟上這股流行,初期紛紛向SONY陣營的10片換片機構控制系統靠攏,當時計有Nakamichi,Fujitsu Ten,KENWOOD,DENON,Yamaha以及美國的Soundstream等品牌!Alpine,Clarion,Pioneer,JVC,SANYO,Panasonic等品牌則是獨立開發自己的機械結構和控制系統。而EURVOX,BELTEK,Roadsta則是在這波CD的洪流中被淹沒,而黯然退出了汽車音響市場!

Alpine Juba系列的7909主機以左右聲道獨立的PCM 1701來做D/A轉換晶片,可以說是開啟了汽車音響對音質講究的年代,也因此成為了一代銘機!

CD唱機的創始者Philips在車用CD主機當道的時候,自然也不能缺席。在許多CD主機追求高位元率規格的時候,DC 964 則採用了更接近類比信號的Bit Stream解碼!

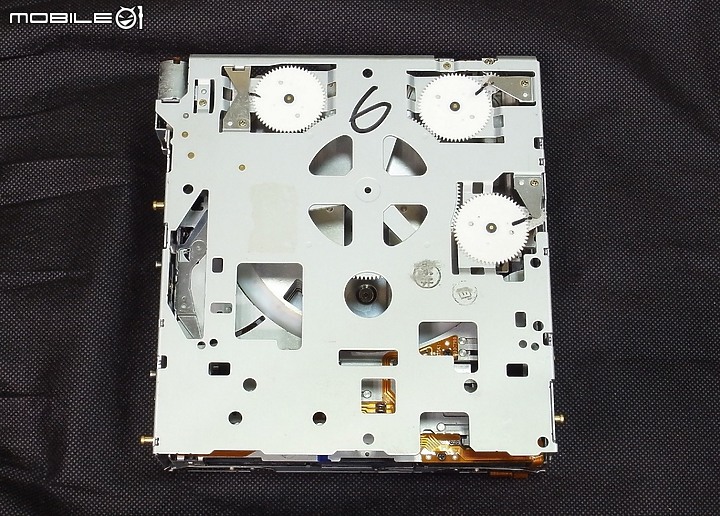

由Fujitsu Ten所發表的1DIN尺寸的換片機,率先使用在TOYOTA車上後,隨之各品牌也先後發表了1 DIN尺寸的換片機。其中包含了SANYO,Clarion,Nakamichi,Pioneer,Panasonic,SONY等品牌。不過大多數的產品都使用在車廠的OEM機型。

1 DIN的換片機構不需要先將CD唱片放置在片匣,而是直接將CD片直接吸入換片機的機構中,優點是在狹小的空間可以容納高達6片的CD唱片,缺點是在更換CD片時容易刮傷唱片

SANYO 1 DIN尺寸主機帶有換片匣的4片式換片機構,還能再連動一台1 DIN尺寸帶有EQ功能的4片式換片機,是一款很特別的設計。

當CD換片機成為車上音響的標準需求之後,各品牌大多數的主機也都具備了可控制換片機的功能。在這個階段車上的播放軟體已經達到了一個高傳真的階段,接著各品牌都把精力集中在開發更高音質的旗艦機型,在1990年初期可說是汽車音響最講究音質的黃金時代,那時所有的日本品牌,以及歐美的家用品牌都紛紛投入高音質旗艦系列的開發。除了有Alpine的Juba系列,以及到後來的F 1系列,Pioneer的ODR光纖系列,Fujitsu Ten的Sound Monitor系列,DENON也有自家的高音質主機,這時美國的Mcintosh和Sound Stream也加入了CD高音質主機戰局裡,當中Nakamichi TD1200主機的推出,可說是當中的機王,雖然主機本身是卡式錄音帶的配置,但是內部播放機構的精密度和零件採用的講究,不是一般汽車音響主機所能及的,應該可說是一件完美的工藝品了。

Fujitsu Ten的Sound Monitor系列至今仍有許多汽車音響玩家收藏著。

1993年Fujitsu Ten的α777系列採用了全光纖的信號傳輸系統

在那個連動多片式換片機的年代,這台Nakamichi TD 1200是筆者心中的天王。

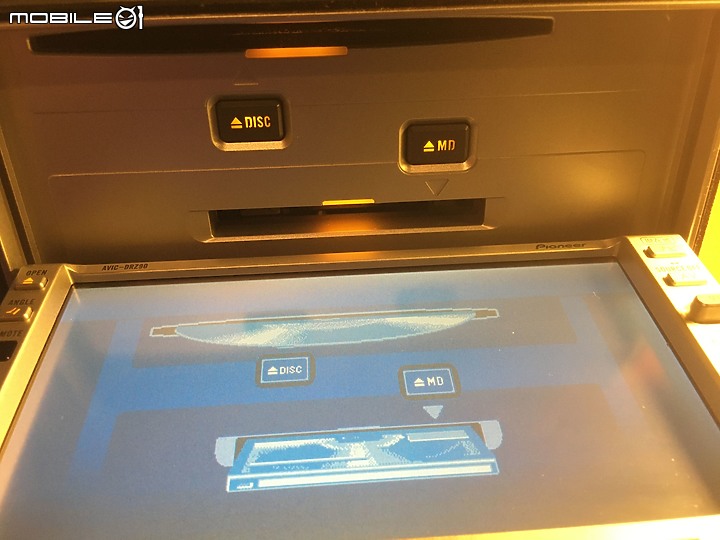

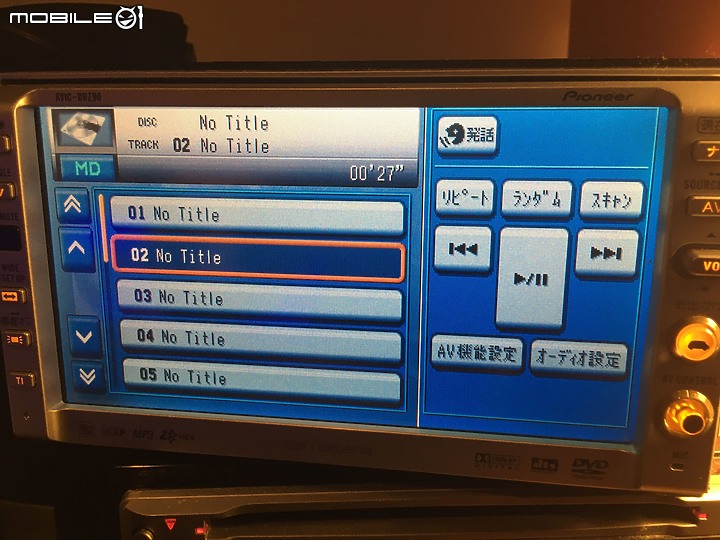

正當CD唱片紅遍天下,但是SONY仍覺得CD唱片的體積太大,便開始著手研究更適合隨身攜帶或在車上使用的音訊技術。1991年SONY發表了Mini Disc音訊規格。MD碟片的規格被定製為直徑6.4cm,可以錄音74分鐘,相當於一張CD的容量,面積卻只有CD的四分之一。為了攜帶方便,MD碟片被封裝在塑膠外殼中。同時,ATRAC數位音訊壓縮技術也誕生了。因此MD撥放器也曾出現在汽車音響的產品行列,不過大多數人還是習慣於使用CD來當播放音源時,MD音訊卻未能如願取代CD的市場,隨後MP3格式的興起,又將MD音訊的市占狠狠地甩在身後。在台灣的汽車音響市場,自始至終真正有將MD播放器安裝到車上音響系統的玩家應該不多吧!那我應該算是少數之一吧!

到了MP3的音樂格式,使用者講究的是方便,無損格式的音質甚至超越了CD,音樂格式的載體也變得多樣化,從碟片,記憶卡,USB隨身碟,甚至手機和網路串流媒體,車上音響使用者已經很少講究哪一台音響主機的音質有多好,而更多的話題是在於主機對音樂軟體有多少的兼容性?對於藍芽的傳輸是不是能保持原始的編碼速率,相較於那個處處講究硬體細節工藝的年代,也許大多數的人都已經遺忘了!

在日本曾有段時間Mini Disc撥放器,也曾是汽車音響的產品之一。

作為Mini Disc的創始者,也推出了MD的六片式換片機,不過始終無法戰勝MP3可攜式格式成為主流。