1.地狹人稠

台灣人口密度高:台灣每平方公里人口密度約為 650 人,而日本僅約 340 人。台灣土地面積相對較小,但人口密度集中,特別是在西部都會區。

都市規劃有限:台灣城市發展較為集中,市區道路設計早期未考慮現代化交通需求,道路狹窄,難以容納大量車輛。

2. 機車數量極多

台灣人均機車擁有率世界名列前茅,機車雖小但數量龐大,占用道路空間,特別是交通尖峰時段造成擁擠。

機車和汽車共用道路,增加了交通複雜性,進一步降低了行車效率。

3. 公共運輸發展不均

日本公共交通系統發達:如新幹線、地鐵、城際列車網絡密集且準點,吸引大部分民眾選擇公共交通。

台灣公車和鐵路使用率低:雖然台北和高雄有捷運,但在其他地區,捷運和公車服務較少,民眾更多依賴私人交通工具。

4. 交通規範與駕駛行為

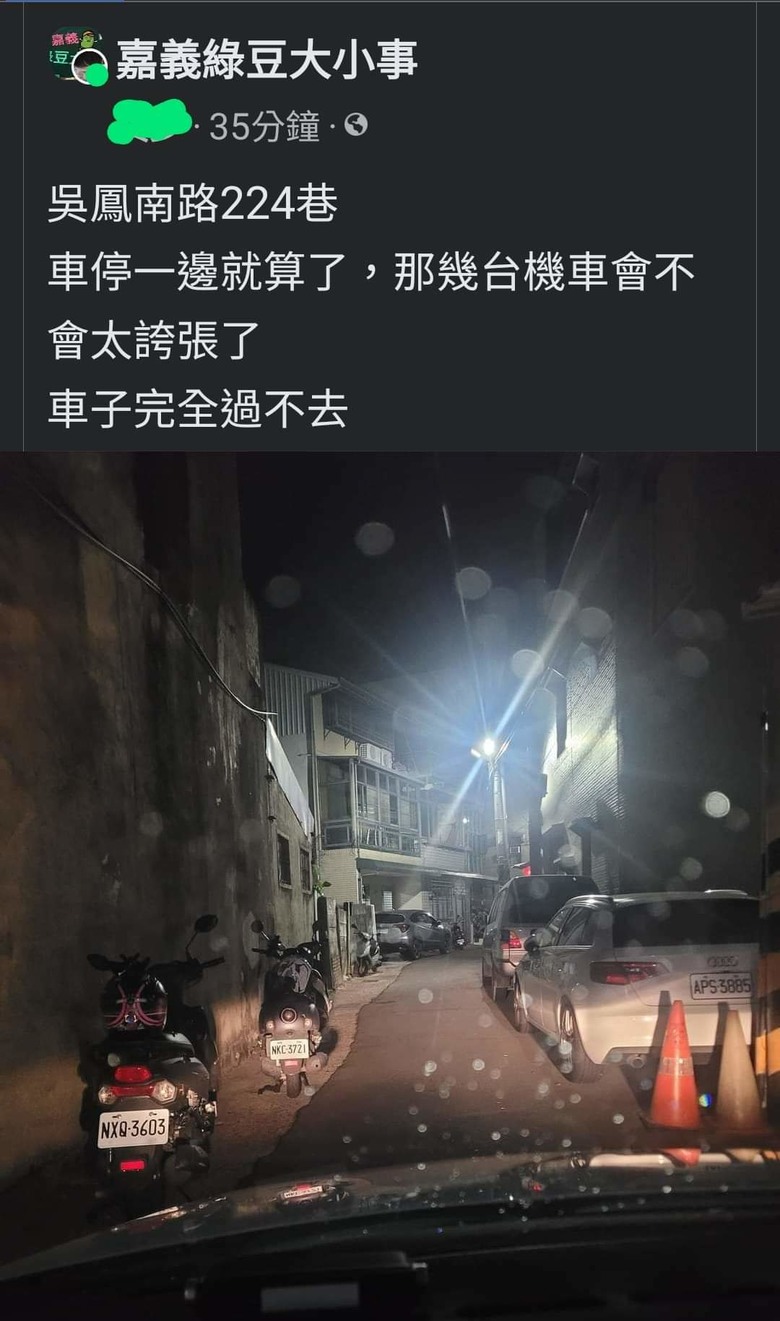

駕駛文化差異:台灣部分駕駛人守法意識較弱,違規停車、闖紅燈等行為常見,影響交通秩序。

交通管理不足:台灣部分地區交通號誌設計或管理效率偏低,造成瓶頸效應。

5. 道路基礎建設

台灣道路網絡雖然密集,但多數道路寬度不足且設計以汽機車為主,行人空間也常被佔用,增加交通的複雜性。

日本許多道路系統歷經多次升級改造,更能應對大流量車輛。

6. 停車問題

台灣許多地區停車位不足,導致違規停車現象普遍,壓縮行車道空間,進一步影響交通流暢。

台灣交通擁擠問題反映了現有交通體質的不足。改善交通需要多層面的策略,以提升效率和降低擁擠情況。

1. 是否要放棄汽車?

不必完全放棄,但應降低對汽車的依賴,推動多元交通選項。原因如下:

汽車使用的高成本:包括燃料、停車、道路維護等,對社會和個人都有負擔。

交通容量限制:汽車佔用大量空間,並非高效的通勤工具。

2. 在有限空間內開道路?

大規模拓寬道路不一定是解方,因為:

誘發需求:更多的道路會吸引更多車輛,長期反而增加擁擠。

空間限制:台灣都市密集,土地資源有限,過度拓寬道路會犧牲人行空間與生活品質。

如果台灣嚴格限制汽車,推廣類似東南亞的「嘟嘟車」作為主要交通工具,同時限制時速、取消交通號誌並採用「人車自由通行」的模式,交通系統和城市景觀將發生顯著變化。以下是大致描述:

1. 街道景象

小型化交通工具主導:

嘟嘟車成為主要交通工具,搭載能力大約為 3 至 5 人,體積小於汽車但大於一般機車。

街道上主要是嘟嘟車、自行車和步行者,汽車幾乎消失。

緩慢有序的交通流量:

限制時速(如 30 公里/小時以下),車速較慢,車輛在人行道和街道之間靈活流動,形成混合交通流。

2. 取消交通號誌的影響

人車互動更加頻繁:

路口無紅綠燈,所有車輛和行人依靠「眼神交流」和默契通行。

行人優先,但需要時刻注意周圍車流,避免發生意外。

低速狀態減少事故嚴重性:

車速降低後,雖可能發生小規模碰撞,但傷亡率大幅降低。

3. 社會和生活的改變

社會性交通工具:

嘟嘟車可能發展出共乘文化,類似計程車但更靈活,成為短途旅行的主力工具。

這種模式促進社會互動,因為每次搭乘可能與陌生人共乘。

生活節奏更慢:

交通速度降低使整體通勤時間增加,但同時壓力可能減少,因為慢速環境更符合步行與小型交通工具需求。

4. 經濟與環境影響

交通成本降低:

嘟嘟車耗油量低,維護成本比汽車便宜;大部分市民可以負擔。

使用電動嘟嘟車的推廣將進一步降低空氣污染。

城市空間更自由:

移除汽車後,許多道路空間可重新規劃為行人廣場、綠地或自行車道,提升城市宜居性。

5. 可能的挑戰

混亂與適應期:

起初,取消交通號誌和混合通行可能導致混亂,需要市民適應和學習新的通行規則。

需要廣泛的教育和宣導,確保所有用路人理解「自由通行」的運作模式。

運輸效率下降:

嘟嘟車承載量有限,無法滿足長途通勤需求,可能需要發展高效的公共運輸(如捷運)來補充。

空氣與噪音污染潛在增加:

如果嘟嘟車數量過多,且仍以內燃機為主,可能帶來新的環境問題。

可能的未來畫面

交通風格類似東南亞都市(如曼谷或河內):

街道熱鬧繁忙,嘟嘟車穿梭其間,行人隨處可見,混亂中有序。

都市設計回歸人本化:

街道設計以行人和小型車輛為主,促進慢生活和社區連結。

全新的台灣特色交通文化:

嘟嘟車融合台灣在地設計,如裝飾本地文化元素,形成獨特的都市風貌,成為文化象徵。

這樣的模式能否成功取決於政策推動力和市民接受度,且需要充分考慮城市的實際需求與基礎建設的配合。

如果將嘟嘟車與中運量捷運、輕軌、公車等公共運輸方式相結合,同時保留少量必要的交通號誌、天橋、人行道、高架橋等基礎設施,交通系統將更有條理,城市景觀與生活方式也將發生深刻變化。以下是這樣的發展情景大致描述:

1. 街道與交通景象

嘟嘟車作為核心交通工具:

街道主要由嘟嘟車主導,搭配自行車、步行等短途交通工具。

嘟嘟車成為居民日常通勤與短距離出行的首選交通工具。

設有專屬「嘟嘟車道」,避免與行人和自行車混流。

中運量捷運與輕軌的連結:

捷運與輕軌成為中長距離通勤的骨幹,連接主要城市中心、商業區與住宅區。

捷運站和輕軌站周邊規劃為「多式交通樞紐」,提供嘟嘟車停靠點、自行車租賃站和步行便捷通道。

公車作為補充:

公車負責捷運與輕軌未能覆蓋的地區,提供靈活的交通選擇。

小型電動公車與嘟嘟車並存,解決偏遠地區的最後一公里問題。

2. 基礎設施與交通秩序

人行優先設計:

天橋與人行道:

人行道寬敞且與車道分隔,提供樹蔭和座椅,讓行人安全舒適。

天橋設計美觀,配備無障礙電梯,方便行人跨越主要幹道。

混合交通的有限號誌:

少量必要的交通號誌集中在交通流量大或路口較複雜的地方,輔助維持秩序。

結合智慧交通系統,動態調整號誌時間以適應即時流量。

高架橋與多層次道路:

高架橋用於分流中長距離車流,讓嘟嘟車與公共運輸無干擾地通行。

輕軌部分路段高架,部分路段地面,與城市景觀和諧共存。

3. 城市生活的改變

「慢城」文化興起:

車速降低、步行空間增加,使居民能更從容地生活,街區氛圍更加友善。

社區商店、咖啡廳等步行可達的地點興起,促進街區活力。

多式聯運變得方便:

市民習慣利用捷運、輕軌和公車作為主要交通工具,再透過嘟嘟車或自行車完成短途旅程。

一卡通或手機支付整合多種交通工具,減少換乘不便。

降低居住壓力:

輕軌和中運量捷運擴展都市範圍,使更多人選擇住在近郊,而不必擔心交通不便。

4. 經濟與環境影響

環境更加友善:

嘟嘟車以電動為主,搭配高效的公共運輸,大幅降低碳排放。

行人道和綠地增加,城市景觀更宜人。

經濟多元化:

嘟嘟車行業促進就業,創造大量駕駛、維修與服務崗位。

地方經濟因步行與輕軌站周邊的商業活動增長而繁榮。

5. 可能的挑戰

資金與規劃需求高:

捷運與輕軌的建設需要巨大的初始投資,且需謹慎規劃與分配資源。

市民適應期:

需要教育與宣導,幫助市民習慣新型交通模式並遵守新規則。

容量問題:

在尖峰時段,公共運輸可能出現擁擠,需要靈活調整運力。

未來的台灣交通畫面

城市中心車輛減少,行人和自行車主導街景,步行友善的環境讓街道活力重現。

嘟嘟車穿梭於寬敞的車道,捷運與輕軌在高架或地下暢行無阻。

城市邊緣的輕軌站成為重要樞紐,人們通過嘟嘟車或自行車輕鬆接駁。

空氣清新、噪音減少,台灣成為一個以人為本、綠色交通為主的宜居城市範例。

這樣的系統將大幅改善交通擁堵與環境壓力,同時提升居民生活品質,成為融合效率與人性化的現代城市典範。

內文搜尋

X