ado016435 wrote:

(1)100時要開109...(恕刪)

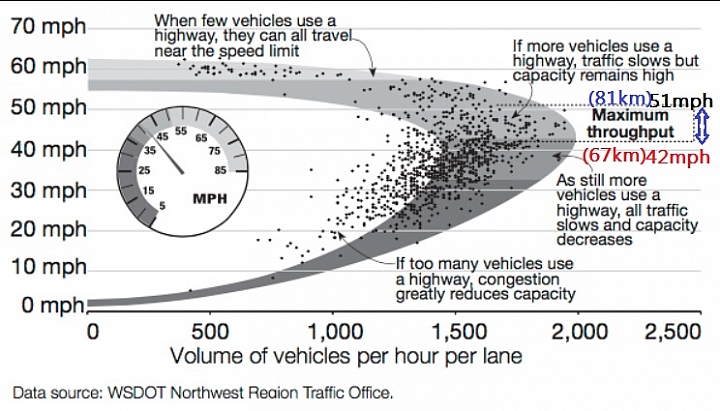

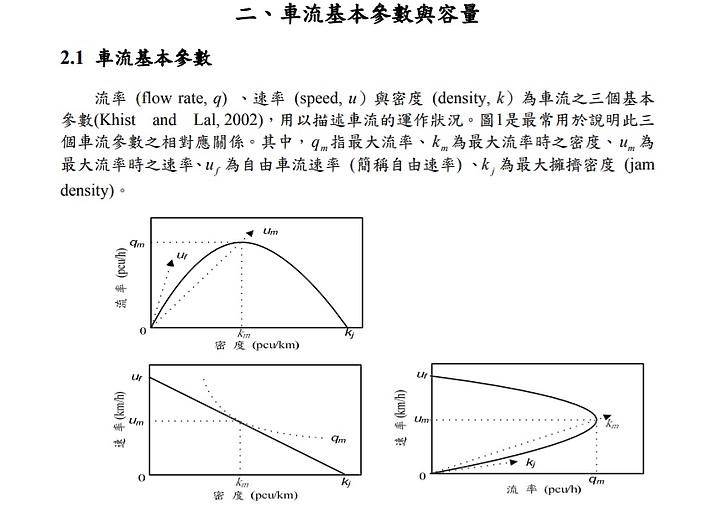

我覺的這就是設計失當的地方,因為名曰超車道,但是最高速限卻跟中線依樣而已,難怪會塞車了~

比較理想的方式內側車道最高速限至少高中線10~20km/時速~

那麼開太慢的人就應該退回中線道,否則會因為過慢被檢舉,而不能以最高速行駛為藉口,持續霸佔超車道~

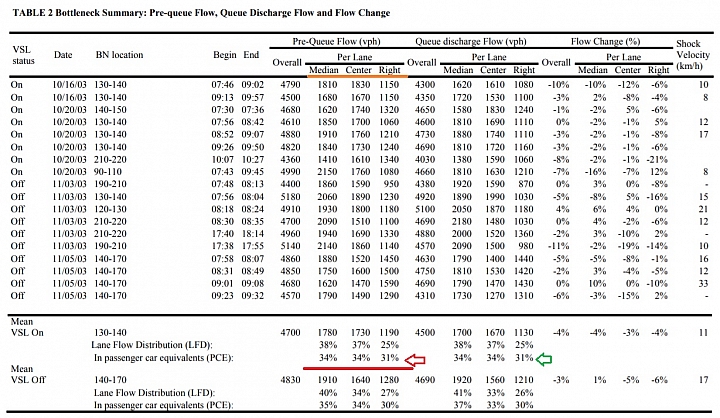

而且這樣也比較容易檢舉成立,因為會堵住的原因通常是因為內道跟中線道慢車並行。

那麼修改超車道速限之後,只要跟中線並行一段時間就等於開太慢,這樣就容易檢舉成功,但是我相信這個時候反而檢舉案件變少了。因為那時候只要發現兩車道併行就會被按喇叭,自然就會提速上去或者減速。這也才能真正發揮"超車道"的功能啊~

那塞車自動得到紓解,用路人只要不擋住路,大家也沒那個閒功夫去檢舉~所以我覺的高速公路的速限限制才是造成大塞車的主因~

以這個情形,如果內線車子的速限比中線道高10~20公里行駛,就算是BMW從匝道上來,應該也沒那個膽量瞬間超進來,一方面他也不需要,他只需要等拍攝車過去,他也能以高速進來行駛~而不是困在中線龜車的後面...

不過抱怨這麼多大概也沒屁用,以中華民國的行政效率,還有行政的大老爺們的官僚制度要等到修改速限,不知道要民國幾年了~