後面想上交流道的,就等吧

advantage wrote:

明明就是龜車造成雪隧塞車。...(恕刪)

這就是俗稱的龜蝶效應

roywan1971 wrote:

其實很多時候會遇上莫...(恕刪)

herblee wrote:

因為這就是J波之所以...(恕刪)

roywan1971 wrote:

國5的問題不是提高速...(恕刪)

roywan1971 wrote:

國5的問題不是提高速限就能解決的,根本的問題還是在車輛的數目,因為車速越高拉出的車距越長,當與前車的距離縮短時絕大部分的人的反應就是降低車速來保持足夠的反應時間。

...(恕刪)

roywan1971 wrote:

做個簡單的計算,高速公路的安全距離是以2秒的反應時間算出來的,也就是說,你與前車的車距要保持在以你的車速跑2秒會碰到的位置。反過來計算一條二線道封閉型道路的容納量就是每分鐘60輛車,每小時3600輛車。就算有人說2秒反應時間太長,我能縮短到1.5秒(也就是當車速90km/h時與前車距離37.5m,約7個車身的距離),也只能把容納量增加到每小時4800輛車

...(恕刪)

roywan1971 wrote:

當瞬間湧入的車輛大於這個數字,就會開始出現壓縮效應,因為即使最前方的車輛都保持在最高車速,後方的車輛也會因為無法保持車距而降低速度(3輛車搶2個位置時,必然有1輛車會被迫減速後退),之後的結果就是塞車。

...(恕刪)

roywan1971 wrote:

而這個壓縮效應的影響範圍會從起始點開始向兩端延伸擴張,以國5來說就是從頭城入口開始往前後延伸,我這次是從上宜蘭入口後沒多遠開始堵到進雪隧後5公里左右,所以壓縮區往前後延伸的速度是差不多的。

這個壓縮效應在可變換車道的二線道會降低一點往前延伸的速度(因為部分車輛可以藉由變換車道逃離),但是頭城入口前方2公里遠就是不能變換車道的雪隧,等於只是兩條並排的單車道封閉道路,這個壓縮效應除非到了每小時進入這條道路的車輛小於它的最大容量,否則沒有解壓縮的空間。

...(恕刪)

roywan1971 wrote:

高公局想要以價制量的想法方向是對的,只是近年來宜蘭已經變成台北人的後花園了,假日湧入的人車實在太多,再怎麼制,那個量還是超過國5所能承受的,塞車變成是必然的結果。因為這條路的設計者大概根本沒想到它會變得那麼熱門吧。

龜車的存在,是會加快壓縮區向前延伸的速度,但是對塞車的最終結果,並非決定性的影響因素。

...(恕刪)

fanrien wrote:

龜車們擺擺翅膀後面想...(恕刪)

advantage wrote:

請問您要如何解釋為何...(恕刪)

herblee wrote:

前車拉出車速, 後車卻不肯加速跟上車流, 這個道路空間就浪費了,...(恕刪)

herblee wrote:

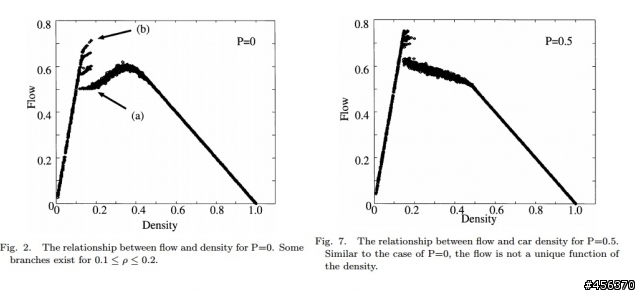

2秒鐘法則"是把地面的安全車距,轉換為時間單位

車速90km/h時與前車距離37.5m, 地面上只有3.5條車道線, 比較難保持車速

如果是37.5m的車距, 反推當時的車速應該是75km, 而不是90km

這代表實際車速75km, 而錶速顯示為85km ,...(恕刪)

herblee wrote:

1.在交流道口,有匯入的車流,3線擠成2線,會有機動燈號顯示,禁止變換車道/超車",車多時德國反其道而行,實施"禁止變換車道/超車", 防止車流擾動

這樣可以確保內側車道的車速, 不受外線車移入的影響...(恕刪)

herblee wrote:

提高車速,每個小時,每個車道, 就能增加400台車通過...(恕刪)

advantage wrote:

請問您要如何解釋為何出了雪隧就不塞車?還可以踩到100km/hr

...(恕刪)

roywan1971 wrote:

就很簡單的因為壓縮區還沒有延伸到雪隧出口端啊!!...(恕刪)

roywan1971 wrote:

開高速公路一定都會遇到你跟著前車順順開,但是一經過交流道入口因為新加入的車輛的壓迫導致車速受阻的吧,...(恕刪)

roywan1971 wrote:

當交流道上來的車比下去的車多太多,原來在主線跑的車輛車速就會被逼著降低,不是因為前方出現龜車了,而是開車的空間受到壓迫,不得不減速的。

...(恕刪)

roywan1971 wrote:

所以這不是因為前方慢下來而往後堵車的形態,而是因為同時在這個路段上的車太多造成開不快的堵車。

...(恕刪)

roywan1971 wrote:

人不是機器,前車加速..

怎麼算的?

.(恕刪)

roywan1971 wrote:

一條車道一個小時2400輛車就代表當你站在一個定點,每1.5秒就會有一輛車從你面前經過,要再增加,光是提高車速是沒用的,在提高車速的同時還需要要求不准因為車速提高而拉長安全車距,為了怕堵車而犧牲安全嗎?總之,二線道的國5每小時5000輛車的容量差不多是極限了,只要上路的車高於這個數字,內車道再如何說是超車道也會慢慢被車輛佔滿。除非增加車道到像你照片中的3-4線道,否則此題無解.....

.(恕刪)