Jason kid wrote:

我也一直對這件事很疑惑

到底甚麼樣的情境能滿足「得以最高速行駛於內線」??

法規不是寫3個字的 最高速 , 法規寫的是4個字的 "最高速限"

請看

高速公路及快速公路交通管制規則 第 8 條

汽車行駛高速公路及快速公路,其車道之使用,除因交通事故及道路施工依臨時或可移動標誌指示或交通勤務警察指揮外,應依設置之交通標誌(內側車道為超車道)、標線或號誌之規定,無設置者,應依下列規定︰

一、在高速公路最高速限每小時九十公里以上之路段,行駛速率低於每小時八十公里之較慢速小型車,或在快速公路最高速限每小時八十公里以上之路段,行駛速率低於每小時七十公里之較慢速小型車,應行駛於外側車道,並得暫時利用緊臨外側車道之車道超越前車。

二、大型車應行駛於外側車道,並得暫時利用緊臨外側車道之車道超越前車。

三、內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下,得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。

法規對於 車道之使用 , 即車道之路權, 區分有 應依設置 及 無設置者 的兩種不同規定

這在上方的應依設置規定之, 其車道之使用 ,應依設置之交通標誌(內側車道為超車道)

而下方 無設置者的規定 , 8-1-3 本文同樣寫為 : 內側車道為超車道

對內側車道之路權 ,無論是 設置 及 無設置者 , 同樣規定 : 超車取得路權 , 非超車喪失路權

後面的8-1-3但書是這樣寫的: 但小型車於不堵塞行車(有55m車距,為F自由車流LOS A,B,C)之狀況下,得以(交通部會同內政部定之)該路段容許之最高速限(限5標誌,行車時速之限制)行駛於內側車道。

(駕駛人遵守義務 依限行駛 ,依限(限5標誌)行駛於內側車道)

依限(限5標誌)行駛於內側車道!

於不堵塞行車之狀況下

依高管規則6: 有55m車距(每公里少於16台車) , 才能110km行駛

無55m車距(每公里多於16台車) , 此時車距不足 , 單一最高速限110km是不能適用的 !

每公里多於16台車時,即不是LOS分級當中的 LOS A B C 時 , 此時 單一最高速限110km是不能適用的 !

只能回到原本的速限, 高管規則5:最低-最高速限區間

得以該路段容許之最高速限

依據道路交通標誌標線號誌設置規則第 85 條

最高速限標誌「限5」,用以告示車輛駕駛人前方道路最高行車時速之限制,不得超速。

行車時速之限制?這是遵守義務, 並不同於本文授予車道路權?即遵守了速限這項限制,也不會有任何使用權利!

但書規定的是 遵守義務 和本文規定的車道使用權利 , 權利和義務是相對的

兩者並非是法律對於同一件事有相同規定, 因此不發生法條競合

誰得以最高速限 ?←由交通部會同內政部定之

依據 道路交通管理處罰條例第 4 條

駕駛人駕駛車輛、大眾捷運系統車輛或行人在道路上,應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示、警告、禁制規定,並服從執行交通勤務之警察或依法令執行指揮交通及交通稽查任務人員之指揮。

前項道路交通標誌、標線、號誌之指示、警告、禁制規定、樣式、標示方式、設置基準及設置地點等事項之規則,由交通部會同內政部定之。

依法 駕駛人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示、警告、禁制規定

標誌寫 『 內側車道為超車道 』, 區分三個車道最左邊的道為超車道! 超車者擁有路權!

依法 交通標誌(最高速限)...由交通部會同內政部定之

駕駛人 和 交通部會同內政部 並不會發生法條競合

依法 , 速限有二種 ! 有 最高速限標誌「限5」! 也有 最低速限標誌「限6」

速限規定也有兩條

高管規則5 : 依速限標誌(最低速限←→最高速限 )指示。←這個區間

高管規則8-1-3但書 : 但小型車於不堵塞行車(有55m車距,為F自由車流LOS A,B,C)之狀況下,得以(交通部會同內政部定之)該路段容許之最高速限(限5標誌,行車時速之限制)行駛於內側車道。

堵塞 VS 不堵塞 有不同的 "速限" !

不堵塞 的 LOS A, B , C 才能開快車 ! "堵塞"的LOS D E F 會塞住,根本無法開快車 , 無法單一"最高速限"! ,只能降為 最低速限←→最高速限 這個區間

誰得以 ?←由交通部會同內政部定之

由交通部會同內政部定之, 駕駛人只能無條件遵守的『速限標誌』 , 不發生法條競合

Jason kid wrote:

情境一:

假設現在國道通暢,我的表速可以長期維持在110,

遇到前車速度比我慢,所以我利用內線完成超車後再回到中線

全程我都沒有超速,表速維持110我就能超過去了

"最高速限"是 「限5」標誌 , 並不是您的車速

最高速限標誌?並無法搬到到自己的儀錶板上 ?

用路人也無法爬上標誌去改換速限! 變這樣? 把自己的車速錶掛上去當成最高速限???

然後要求其它人依照自己的車速來當成 "最高速限"? 所有車以我為準?聽我號令?我就是"最高速限"?

《我的表速可以長期維持在110》

這只能在中/外車道 , 不會發生在超車道

"維也納道路交通公約" 第十條 在車行道上之位置

每一車輛之駕駛人應於情況許可範圍內使其車輛靠近順行方向車行道之邊沿 。

這就是行車儘量靠右的條文

"位置"一定要往右靠, 必須移動到中線車道上,若外側車道無車,必須往外側車道靠邊。

再因為, 法條授予的"超車道"路權最多就只有安全車距55m+車身5m=60m

超車的定義在 道路交通安全規則 第 101 條

汽車超車時,應依下列規定:

五、前行車減速(道路交通公約11條:避免加速)靠邊(往路緣靠邊←(維也納道交公約第十條 位置靠在右邊的車道))或以手勢或亮右方向燈表示允讓後,後行車始得超越。超越時應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過,行至安全距離後,再顯示右方向燈駛入原行路線。

條文明示 超車 包含 二次變換車道(始得超越+駛入原行路線) + 左側超越passing

法規要求 超過,行至安全距離後,駛入原行路線

法規要求離開 ,駛入原行路線

"可以長期維持" 是不可能的,必須要離開 !

Jason kid wrote:

這種情況下符合「超車道」的使用方式;

但實務上,若國道全線通暢,我完全沒有以最高速行駛於內線的必要

法規是最高速限 , 不是最高速 !

「超車道」不可能 《我的表速可以長期維持在110》 ?

因為法規要求 超過,行至安全距離後,駛入原行路線 ,不可能長期維持在內側車道上 !

速限有二種

高管規則5 : 依速限標誌(最低速限←→最高速限 )指示。←這是區間

高管規則8-1-3但書 : 但小型車於不堵塞行車(有55m車距,為F自由車流LOS A,B,C)之狀況下,得以(交通部會同內政部定之)該路段容許之最高速限(限5標誌,行車時速之限制)行駛於內側車道。←這是單一速限

8-1-3但書是 改變了 高管規則5 的速限區間

單一最高速限110km 是會高於 (最低速限60←→最高速限110 )的區間

對超車道提高速限到最高速限110km, 是要確保 "超車道"這個車道 能超越 中/外車道(因為原速限為60-110區間)

Jason kid wrote:

情境二:

假設國道有一定車流,所有車都沒辦法長時間維持在最高速限,前車比我慢,我一樣利用內線超車後回到中線,全程我也都沒有超速,只是不管在中線還是內線,都不一定能到的了最高速限

所以, 才會有 "於不堵塞行車之狀況下"這個條件

高管規則8-1-3但書 : 但小型車於不堵塞行車(有55m車距,為F自由車流LOS A,B,C)之狀況下,得以(交通部會同內政部定之)該路段容許之最高速限(限5標誌,行車時速之限制)行駛於內側車道。

每公里多於16台車時,即不是LOS分級當中的 LOS A B C 時 , LOS E,F 此時 , 單一最高速限110km是不能適用的 !

LOS C 之後會超過道路容量的臨界點 , 車距不足必然會受迫降速

依據 高管規則6: 110km 行駛 ,前方至少有55m車距

1km內有16車, 將1000m長的車道分給16台車, 每車得到長度62.5m的車道,扣去車長5m,車距 57.5m → 車速才能110km(不堵塞行車之狀況下,最高速限行駛成立! )

如果1km內增加到18車, 車距 50.5m → 無法最高速限, 車速只能是 101km(最高速限行駛不成立!)

此時這種(堵塞行車之狀況下)"最高速限"是不成立的!

1km內有20車, 車距 45m → 無法最高速限, 只能是 90km(最高速限行駛不成立!)

以上是降速都還能移動

1km內有200車(50m內擠10台車),完全保險桿頂保險桿, 車距 0m → 無法移動

若要移動, 必須前面的車挪出車距來

只能回到原本的速限, 高管規則5:最低-最高速限區間

Jason kid wrote:

在這種情況下,一樣符合超車道的使用方式;

但實務上,這個時候中線、內線可能都有一定的車流,中線內線車速沒有太多差異,

我很難以最高速行駛於內線,也就完全沒有必要長期行駛於內線

若依照法規 ,是行車靠右

一開始所有車都行駛於外側車道 , 當外車道車太多,擠到車距不足,滿了有危險了, 才換到中線車道"超越前車"←高管規則8-1-1

中線車道滿了,才進入內側車道超車 ←高管規則8-1-3

密度應該是 內車道 > 中車道 >外車道

法規是 "超車道" , 文字 是 超車 + 車道

指定所有主線車道, 三個車道當中的最左邊這個車道, 供超車使用

所指的是 所有在最左邊這個內側車道上的車 , 會不斷超過 在中/外車道上的車

於是整體車流次序就能形成 左內車道車速 > 右外車道的車速

由於超車道在左內, 當左內能超車/超越右外的車道

車速能呈階梯式由左內往右外側遞減

(1)所以超車後就離開, 才能有空出足夠的"車距" 吸收傳遞過來的壅塞衝擊波, 才不會傳遞壅塞波

(2)密度(車距)才是真正的 影響因子

因為 Q(車流量Q) = D(密度D) × V(車速)

道路上的Q(車流量) 又最大上限Qmax

車速V快,安全車距就要拉長 , 能容納的車變少了,則車流量Q低

車速V慢則車流量Q能拉高

本來就不可能又能保持大車量?又能開快車?

斜率就能看出

密度(車距)和車流量 有正相關(斜率dQ/dD>0)(未達最大車流量之前)及 負相關(超過最大車流量) (斜率dQ/dD<0)

Jason kid wrote:

情境三:

國道堵塞,那不用說了,三線都是塞的,超車道會變成一般車道

高管規則8-2 : 在交通壅塞時,小型車得不受前項第一款及第三款之限制。

此時當然就 沒有超車道

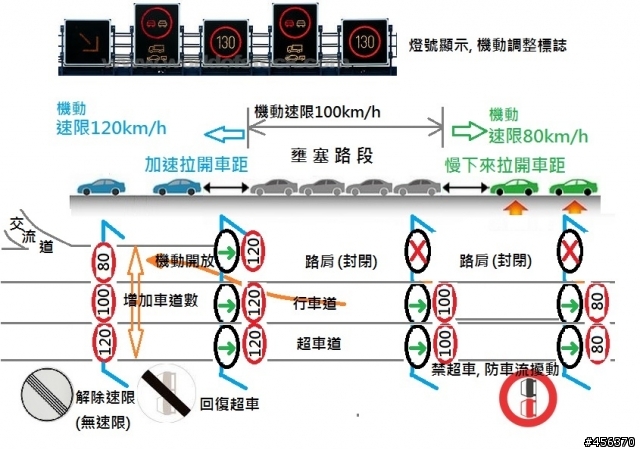

但是在歐洲國家 , 會改採 機動可變速限 去拉出"車距" , 調整出 "超車道" , 然後就不塞了

台灣沒有交通管制的 "機動可變速限", 於是更為亂鑽, 那裏有縫那裏鑽, 於是製造出車流擾動, 更塞

Jason kid wrote:

那問題來了:除了情境一,到底甚麼樣的情境有辦法長期以最高速行駛於超車道??

或者我反過來問:甚麼樣的路況需求,讓駕駛人需要一直待在內線,除了塞車??

衝得出去要能停得下來

200km行駛前方要有 100m的安全車距

速限120 , 安全車距 60m , 表示每一車道,每公里1000m內,只能有15台車

這裏是 德國 A5 autobahn , 速限是寫120 ? 但是前方車距只有 10-20m , 只能停在這裏,車速無法120km/h!

現在在外側車道上車速140km , 後照鏡可見 有另一台車更快, 在 內側車道上 超車 當中

為何在外側車道上車速還能140km? 因為前方有 7 條車道線的車距

要讓出來才有車距

LOS A,B,C 車距拉開不塞車 ,但都擠進內側車道,就會進入 LOS D是達到了臨界點,發生由F自由車流反轉為S同步車流的相變, 再不離開更多車擁入→ LOS E , F 沒有車距都擠在一起 , 當然塞車了

讓車變少, 分流離開! 曲線倒轉回來往左 ! 能超車, 能超過去離開,車變少, 曲線趨勢往左反轉

依據高管規則6: 110km行駛保持55m車距, 每台車加車長擁有60m長的車道路權;16台車⤫60m=960m, 17台車⤫60m=1020m超出1公里了!)

17車擠在1km內, 就沒有55m車距了,最高速限110km行駛不成立! ,就能得知

不離開卻"硬要110km是很矛盾的!

Jason kid wrote:

內線用於超車是路權界定;速限是附加但書,

但實務上兩件事情要同時滿足的情境太少,更多時候是互相競合

那這條款還真是寫好玩的

兩者是 權利 VS 義務 , 路權 VS 速限

完全是不同的事務不同的規定 , 並不存在對於同一件事有相同規定

完全不發生法條競合