chiashin 376樓 wrote:

多數塞車不是因為事故或施工,而是駕駛人的不良心態

當然 , 所謂 事故或施工 , 是路幅縮減 ,是車道縮減 ← 這是一種"道路瓶頸"所造成的塞車

如果 , 事先換車道 , 讓車流很平順的繞過"事故或施工" ,沒有為了搶道, 造成你擋我我擋你的車流擾動; 而且 流量 是在車流量總量控制,, 管控的情況下, 該流量是剩下的車道能負荷的 , 這樣並不會造成"塞車"

但是, 大多數時間擋住你的, 是其它侵入你路權範圍的車 , 不是事故或施工, 而是你擋我, 我擋你, 相互阻擋 所造成的塞車

駕駛人的不良心態 ←就是 , 侵入他人的路權範圍 ←擾動車流

chiashin 376樓 wrote:

平日通勤,免不了塞車;假日出遊,更逃不過塞車。卡在路上的無奈時刻,你是否好奇過為什麼會塞車?難道沒有什麼辦法解決嗎?AsapSCIENCE從科學角度解釋,其實駕駛人心態是一大因素:沒保持良好行車習慣,會害大家一起變慢。

事故發生、施工封路、或車道縮減,當然會拖慢車流速度,但就算沒有這些,駕駛人本身的習慣也可能造成塞車。2008年一場實驗中,研究者找來20幾輛車繞著圓形的封閉路段行駛。儘管沒有紅綠燈和任何外力影響,應該可以維持穩定速度,但沒過多久,車流就開始忽快忽慢,塞車就這麼「無中生有」了。

每台車彼此之間, 本來就存在速差(V2-V1) =a加速度 → 拉出或縮減車距

如果不加速或減速 , 不去跟上 整體車流速度 , 調整車距, 就拉出過長的車距 , 或是車距不足(無法對等於車速)

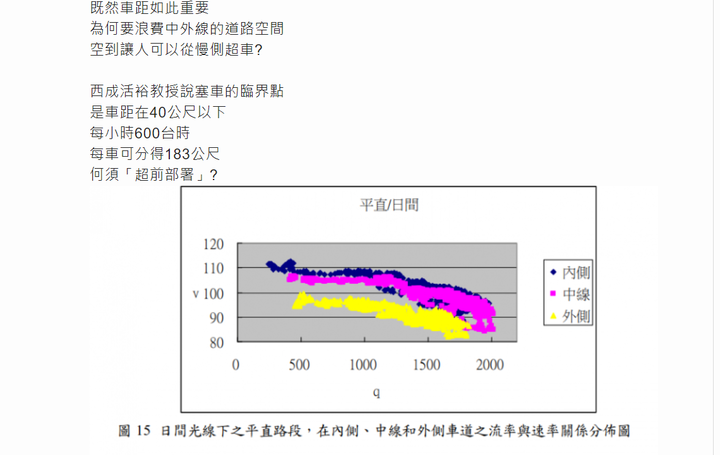

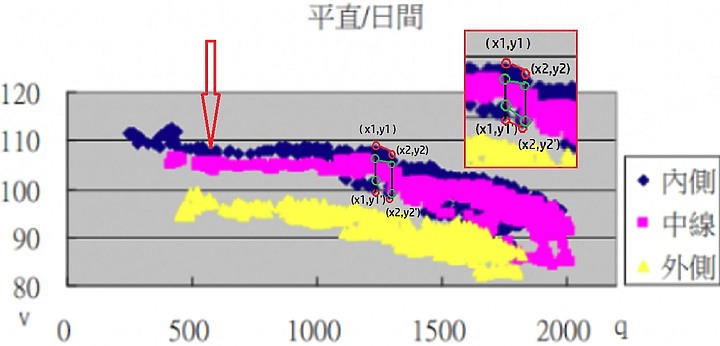

這個繞圈實驗 , 明明就是日本 東大西成活裕教授 → 故意 拉出車距 去中和/緩衝 前頭車 減速 製造的衝擊波

前面346樓 解釋過了 , 您在《台灣某部分人的高速公路壞習慣》170樓也引用過

您引用的兩篇文章前後說法不一, 您沒發現嗎 ?????

https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=294&t=6295022&p=19#80656971

多加註解之後的中文解釋反而倒果為因? 自行添加變成 " 塞車就這麼「無中生有」了?"

chiashin 376樓 wrote:

原因之一,是只要看到前車拉開距離,駕駛人通常就會加速跟上,但又容易衝過頭不得不煞車。此時,加速追上來的後車,也只好煞車以免撞上。這波「急衝又急煞」的效應會向後擴散,造成車流速度不穩,甚至瞬間卡死。

要看整體車流速度為何 ? 前車拉開距離? 是因為更前方"車速太快未對等應有的車距"

「急衝又急煞」 ? 要看是否有足夠長的車距加以 吸收

車流如水流, 氣流 , 是一股"波(能量波/衝擊波)"的移動 , V車速越快, 能量波/衝擊波就越強

(能量波/衝擊波) 需要有空間 容納

但道路空間有限 , 設計本來就有上限 , 所有的道路都沒有辦法 負荷超出容量的車流

依據 跟車模型理論(Car-Following Theory)

車流保持 (車...安全車距...車...安全車距...車...安全車距...車...安全車距...車 )行進

安全車距 區隔/限制/制約了單一車輛前進所產生的 "波(能量波/衝擊波) , 若車距不足, 波動就會連貫 , 一台車傳遞給另一台車 , 一個車群便組合成更大的波動 。

是有車距不足這個前提之下 , 「急衝又急煞」

「急衝又急煞」 ? 若有足夠長的車距加以 吸收/中和 , 並不會傳遞出來影響到車流

道路上不可能沒有"速差"(V2-V1) , 有速差就有 車距變化

車流如同水流及氣流 , 是一種波動

只不過車流不是均質 ,由車 及車距 共同組成 , 只是車輛不可壓縮, 但是車距可以被壓縮

當V車速往前衝 , 會不會產生動能 , 產生能量波 / 衝擊波 ?

車速 會形成"衝擊波" , 為避免"衝擊波"超出"路權範圍"去侵入它人的路權範圍 , 必須加以限制

因此法律規定有"路權"

每台車 都有被法律所授權 , 使用一小部份的車道 , 法律在每台車的周邊都設定了一圈 "路權範圍"

路權範圍之內, 受到法律的保障 , 路權範圍之外, 是別人的路權 , 不能侵入

就是要讓 單一車輛的"衝擊波" 被鎖在 『車距』之內

高管規則第 6 條

汽車行駛高速公路及快速公路,前後兩車間之行車安全距離,在正常天候狀況下,依下列規定:

一、小型車:車輛速率之每小時公里數值除以二,單位為公尺。

如果車距不足 , 單一車輛的"衝擊波" 和前後車相互聯結 , 就會組合成更大的波動 , 車速越快 , 波動的能量越強,如果組合形成 J波(廣域壅塞衝擊波) 是可以傳遞到數公里後方, 影響到平靜移動中的車流 。

如果傳遞到"道路瓶頸" , 還會引發另一波 S-Metastable車流 ,造成走走停停的堵塞 。

這就是為何 法律要在每台車的周邊 築起一圈 "路權範圍"

個走各的 , 井水不犯河水

chiashin 376樓 wrote:

更不幸的是,研究顯示,有超過八成的駕駛人相信「我的技術比一般人好」,覺得其他人都不會開車;這股不理性衝動導致部分駕駛人開始逼車、蛇行鑽車,這些危險動作都會導致車流更不穩,塞車就更頻繁了。

這是沒有安全車距 之下的"變換車道"

這不是法規規定的 超車的定義

道路交通安全規則 第 101 條

汽車超車時,應依下列規定:

五、前行車減速(避免加速)靠邊(往路緣靠邊←依據維也納道路交通公約)或以手勢或亮右方向燈表示允讓後,後行車始得超越。超越時應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過,行至安全距離後,再顯示右方向燈駛入原行路線。

並非有人非法超車 ,就說成 不能超車

超車道是車流的疏洪道 , 是高速公路少防止堵塞的設計 , 是一條左側繞道

當車速高於右邊前車(超車) , 超出單一車道能負荷的部份車流 , 就會自動溢入左邊的車道 (超車道)

超車時3線車道都有車, 但是超車後, 3線道讓成2線道,是要預留超車道空間(疏洪道), 防止洪水(消化道路瓶頸及消化高車流量) , 是預留容量 , 是如同緊急預備金 , 是不要"寅支卯糧"

chiashin 376樓 wrote:

那該怎麼避免塞車呢?首先自己要當個好駕駛,行車時隨時專心,與前車保持安全距離,才不會急衝急煞。此外,車速慢而穩,反而比一味趕路更有利。比利時和荷蘭就有所謂「路障式引流」策略:在高速公路流量偏高時,刻意安排多輛警車填滿所有車道,且彼此間以一致速度並肩行駛,迫使後方車輛無處可鑽,只能一起用穩定速度前進,結果反而有利整體流量上升。

行車時隨時專心,與前車保持安全距離? 就能避免???

問題是

道路都是平的嗎 ? 不會自然加速? 或受迫減速 ?

(1)地勢

道路地勢有上坡,產生負的加速度-a ? 有下坡, 產生正的加速度+a , V=Vo+at , 速度就會有變化

地勢會讓車輛自然加速 或被迫減速 , 速差 會改變原有的車距

地勢: 下坡(加速度a)再上坡(負的加速度-a), "凹陷部" 前方上坡處就形成堵塞 ,必然降速

《為何一高湖口竹北常塞車》

https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=294&t=5447362&p=3#68453745

(2)道路瓶頸

道路上有沒有道路瓶頸 ? 會不會有車道縮減 ? 有沒有匯出匯入的車流加入 ?

車道縮減,車流匯入 是不是容量減少,每台車被分配到的車距就變少了 , 車距縮短會受迫減速

(3)彎道

路旁有標示彎道的曲度及半徑 R=480m 速度注意

彎道若不降速, 超出輪胎的抓地力 , understeer gradient (K)為負值 , 車就飛出去了

(4)天氣變化, 視距受限 減速踩下煞車

(5)進入隧道, 有亮度差異(暫時性視盲)及高度寬度壓迫 , 視距受限 減速踩下煞車

(6)交通密度增加 : 受迫降速

(7) 『車流擾動』

車輛不依據路權 , 侵入它人的路權範圍內, 造成它人踩煞車 , 這煞車的"波動"往後傳遞而引發"車流擾動"

並不是這麼累 ? 擠在內車道上 行車時隨時專心,與前車保持安全距離? 就能避免不發生 "衝擊波" 擾動到車流 ???

如果無法 與前車保持安全距離? 就是換一個有車距的車道 →超車

"超車"這種前後車互換 "位置" , 前車變後車, 後車變前車的行為

經過這種 "置換", 才會把慢車拋在後面

車速慢而穩 ? 根本無關"車速" 本身, 而是車速與車速之間的"差值"

要穩是速差=0才讓車流平順 , 是V1-V2趨近於0 , 才不會有激流及伏流

並非不要換車道? 請換去適合你車速的車道

忘記後方還有快車? 車速若慢? 兩者會產生"速差" →產生衝擊波

況且 Q車流量=D車輛密度(車距) × V車速

相同車流量之下,如果 車速慢了 , 抵達目的地的時間就會增加, 時間成本會增加, "降速"這是想要容納更多擠進來的車的權宜之計

問題又回來了 ,有多少車要通過 , 就會→擠成有多少車距

LOS A,B,C 車距拉開 ← LOS D → LOS E , F 沒有車距都擠在一起

有多少車距→ 決定車速能是多少

chiashin 376樓 wrote:

比利時和荷蘭就有所謂「路障式引流」策略, 在高速公路流量偏高時,刻意安排多輛警車填滿所有車道,且彼此間以一致速度並肩行駛,迫使後方車輛無處可鑽,

荷蘭 比利時 都有機動燈號

比利時安特衛普

內2車道和外2車道, 以hazard warning line危險警示線分開, 此線不能隨意跨越

採取內車道90km, 中/外車道 70km, 內外車道差別速限,防止車流擾動

就已經能將 車流擋下來

這只要在行控中心按按鈕 就能辦到 , 不懂為何要 "安排多輛警車填滿所有車道" ?

荷蘭也有機動燈號, 下圖是封閉內側車道

就能將車流擋下來 , 就已經將三線車道縮小成二線車道

這只要在行控中心按按鈕 就能辦到 , 不懂為何要 "安排多輛警車填滿所有車道" ?

查了一下,這應該是20幾年前古早時代的做法 , 現在都是機動速限

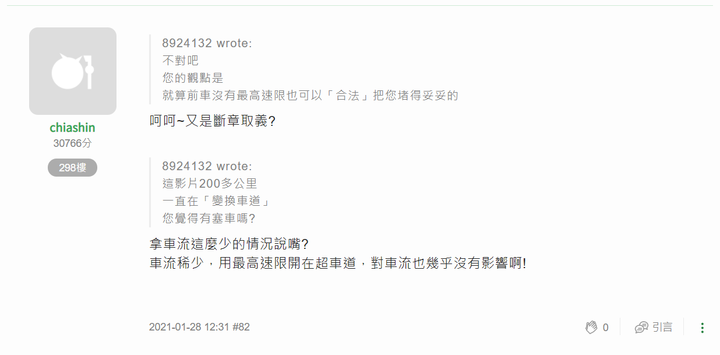

chiashin 390樓 wrote:

我前面貼了好幾篇報導,都說得很清楚...

你們死不面對,只想檢討占用內線超車道吧了!

您貼報導說法有點奇怪 ←質疑在前面都說明了

也不是目前 主流的說法

還提到 20 多年前古老的 block rijden ??

本來就不能侵入他人的"路權範圍"(超車道) 內

任何他人的 "路權範圍"都不能侵入