EdenC4 wrote:

可以試辦「國定高速日」外線60-90,中線90-120,內線120-150,看看成效如何⋯⋯大膽預測:一般樸實善良的車種,都不會出現在內線⋯⋯能持續150-159這樣跑,應該九成都是車價超過200萬的。

速限 不是"路權" , 不是使用道路之權利區分 , 那只是"車速的限制"

外線60-90,中線90-120,內線120-150

同一個車道還有 30km 的速差

台灣國道 設 0速差 的最高速限行駛 ? 都無人遵守了,還產生前車慢後車快的問題

設150-159有9km的速差

還沒有超車道能 "吸收速差 " ? 肯定是引發車流擾動

內外車道差別速限通常都設在 "都市內交流道密集區" , 內側速限高是要通過城市不停留 , 外側是要匯出匯入,上下交流道 , 防上下匝道的車流擾動

90 -70-70-70 , 外面三個車道速限仍然相同 , 沒有設不同的天花板

一般的路段不會設這樣的速限

Q車流量 = D(密度/車距) × V(車速)

Q車流量 是有上限的

D(密度/車距) 和 V(車速) 兩者是相互拮抗

能高速 是要有車距 , 目前110km是能容納16車/km , 提升到150-160的車距是 75m-80m , 也就是每公里只能降到11台車

只要 超過 11車/km

必需考慮"車流量"來設計 "速限"

上下交流道的流量是多少 ?

我國高速高路設計標準,於平原區為120km/hr,丘陵區為100km/hr,山嶺區為80km/hr,

路面超高Super-elevation,平豎曲線,與舖面摩擦係數的限制都會影響安全最高時速

彎道不降速, 超出輪胎的抓地力 , understeer gradient (K)為負值 , 車就飛出去了

以台灣國道的路面 ? 這是不安全的

不相信走一下五楊高架往北 ,過林口後往五股的下坡 , 就走高承載車道 ,這段路沿山谷興建,有好幾個彎道, 160km能不能維持在車道線之內, 轉彎會不會偏向壓到車道線?

前面有沒有車?視距夠不夠 ? 會不會轉過彎前方突然一台慢車? 需要煞車

速限110的路段, 內側車道上的車都絕大多數未達"最高速限"了, 還150?

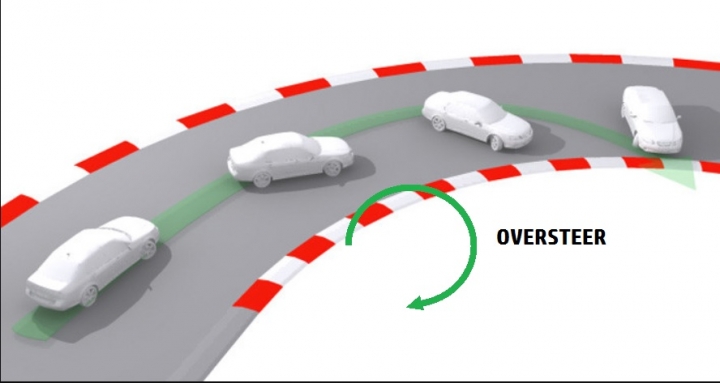

1.轉彎(前輪是轉向的)時車速過快 , 離心力超過輪胎的抓地力

2.轉彎(前輪是轉向的)時突然加速 ,瞬間離心力超過輪胎的抓地力

3.過彎(前輪是轉向的)突然煞車, 車量重心前移,前輪側向力增大,後輪上揚失去抓地力,造成偏滑車身旋轉

4.前驅車高速過彎(前輪是轉向的)突然收油門,前輪轉動變慢, 後輪轉速高於前輪, 造成偏滑車身旋轉

原始110 車距 55m足供煞停 及 緩衝 隔離 "衝擊波"? 是在 110km的設計之下

當自行提高到 150km ? 和隔壁車道90km的慢車有 60km 速差

當中線車道 120km追上90km ? 有30km的速差只能急煞 , 產生了 (90-120=-30負的加速度)

能量會被累積 ? 這樣會有足夠的車距來吸收"動能"嗎? 兩車之間的車距不足造成"能量"串聯 , 因車速差異 而製造出的 "衝擊波" 累加上去?

一群車再累積出 更大的一股能量"衝擊波" , 往後傳遞造成數公里外莫明其妙的塞車 ?

加速需要空間長度,120km也無法瞬間加速去融入內側車道的 150km ?

為何車速能 150km?

內側車道上的車都絕大多數未達"最高速限"是有研究報告的

那些點都是紀錄下的車速 , 請看分佈

依據HCM2000 ,在速限 110km, 最大車流量為 1450車

但是圖表可以看出 ,台灣國道在流量600車時就低於時速110km/h , 之後在1100車之後, 就再也達不到車速110km, 比起道路最大容量1450?少了350台車? 在未達道路設計最大容量之前, 就反轉達到飽和? 最大容量只有1100車?

150-160 是德國 autobahn 很普通的車速 , 平均是142km

德國 "行車靠右", 節省出比較長的內/中車道 , 沒有擋慢車在上面 , 才有辦法150

150不快,真的不必進去內車道, 中外車道就能辦到

德國200km超車後, 同樣回到外側車道

要看道路品質是否能跑150?

道路功能是運輸 , 要150?去「Nürburgring紐伯林賽道」比較有可能

台灣200萬的車, 在德國售價只有100萬, 屬於國民車 , 就是一般樸實善良的車種

WOWO88 wrote:

請問您說別人未達最高...(恕刪)

沒人可以認定自己的時速阿!

那您憑什麼認定自己就是最高限速的行駛勒?

靠幻想?

既然沒人可以說自己是最高限速~

那到底憑什麼不用回中線?

到底憑什麼說別人超速?

內文搜尋

X