nxwo wrote:

後車以100公里速度接近你,你不讓,算不算阻塞?

後車以150公里速度接近你,你不讓,算不算阻塞?

前車只要不讓,就一定是構成阻塞?...(恕刪)

這是一個陷阱題,以此前提為思考,將掉入"車速"決定"阻塞"的死胡同當中

因為"車速"和 "阻塞" 無關, 因此, 用車速找"阻塞",是找不到答案的。

高速公路及快速公路交通管制規則"第8條第1項第3款

三、內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下,得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。

條文是以當時的交通堵塞狀況, 來決定車速

不是倒過來說 , 以何種車速, 算不算堵塞

況且此為車速之例外法,例外法不得運用"類推解釋"或"擴張解釋",類推回去。

後車以100公里速度接近你,你不讓,算不算阻塞?

後車以150公里速度接近你,你不讓,算不算阻塞?,

答案是無關 無法以車速來決定

況且此為車速之例外法,例外法不得運用"類推解釋"或"擴張解釋",類推回去。

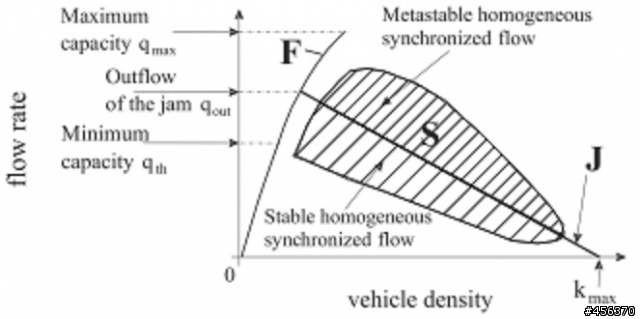

依據科學文獻報告,Kerner (1998)F-S-J三相車流的說法

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=214&t=3227709&p=21#42356597

在S-metastable 和 S-stable當中那條線, 就是臨界值

不堵塞行車之狀況, 是Kerner (1998)F-S-J三相車流當中的 F車流和S-Stable, F車流是有安全車距, S-stable勉強有安全車距。

堵塞行車之狀況, 是F-S-J車流當中的S-Metastable車流和J車流, 這種情況是沒有安全車距的,是無法超車的。

若超車道車流原本為 F 自由車流,下降到 S-stable 車流時,

或車流原本為S-stable,下降到S-metastable 時

車距都發生縮短的情況

就是發生"堵塞超車道行車"的狀況

在超車道上超完車就離開,車輛數目不會增加, 超車道就可以保持為 F 自由車流

超完車,只要定速行駛不離開,無論車速多少,皆符合S-stable車流的定義,會形成 S-stable車流

因為多加入一台車, 原本保持的車距, 就立刻"除以2", 車距少一半

這樣就是由 F 車流下降到 S-stable 車流, 也就是"堵塞超車道行車"

東京大學的教授"西成活裕 Katsuhiro, Nishinari"有好幾本書,談「渋滞学」

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=294&t=2325856&p=11#30497075

結論就是說

在沒有任何瓶頸下,只要高速公路的車輛密度過高,就會造成壅塞.

報告描述,大約在車輛密度為80車/公里,約略為一台車 12.5 公尺,扣去車長4.5公尺, 行車間距低於8公尺,就達到臨界密度(critical density)。

達到臨界密度之後,如果前方車輛作出一些反應,後面車會比前面車反應還要大,會像震波一樣,一輛一輛往後傳.

雖然"壅塞"是發生在後方, 但是只要前方到達"臨界密度"時,就註定後方一定會有壅塞.

車輛密度為80車/公里, 車距只有8公尺,車距不足二條車道線,, 已經很難變換車道, 無超車之可能

道路交通管理處罰條例第三十三條第二項規定

前項道路內車道應為超車道,超車後,如有安全距離未駛回原車道,致堵塞超車道行車者,處汽車駕駛人新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰。

完全沒提到車速與堵塞的關係

反而認為,有安全距離未駛回原車道,是有"堵塞超車道行車"的可能

這句話為何這樣說?

因為車道上車輛越少,密度越低,車距就能拉開, 也就越不會"堵塞"

誰在"臨界點"進入超車道不離開, 誰就造成堵塞。

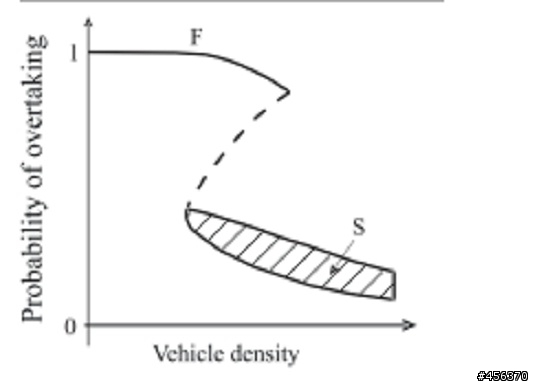

如圖

上圖的縱軸, 是 超車的可能性 1 <-> 0 之間, 橫軸為車輛密度

超車的可能性越高, 越趨近於1 , 就越能維持車流為F自由車流

能超車,超越過去,離開,密度下降,就不會堵塞 , 可維持車流為F自由車流

超車的可能性若低於 0.5 (縱軸的一半), 就都是 S 車流了

超不過去, 留在車道上的車越多, 越容易達到臨界值

超車道和行車道之車輛密度,是相互影響的

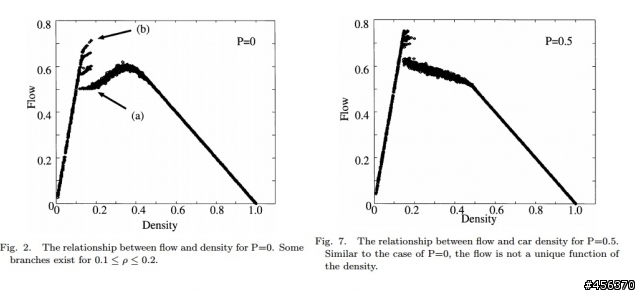

設定P=0(左圖) 和 P=0.5(右圖) 之後 , 就可以看出有超車道,和無超車道只有行車道,車流的差別

在不能超車的情況下,在密度40車/km 以上,即達壅塞的情況, 車流量曲線反轉往下。

保持能夠超車, 比起不能超車, 可以在密度50車/km 以上, 才達到壅塞,車流量曲線反轉往下降。

而在密度低於 30車/km , 有超車道比起無超車道,也能有更大的車流量。

若無超車可能,就算實施入口管制,把車輛密度雖然降到 20車/km ,其車流量和 50車/km 卻是相同的

所以,車輛密度下降能增加車流量, 必須要讓"超車道"有功能,在能超車的情況下才會發生

無論行車道, 超車道,都會發生壅塞

超車走超車道, 行車走行車道, 車速較慢,儘量靠右邊的行車道行駛

當行車道壅塞時, 就必須靠超車道來舒解行車道的壅塞

讓行車道的車超車離開, 車輛密度就可以下降

若連超車道也發生壅塞, 表示車輛數目超過道路負荷。

德國autobahn是可以事先預測"壅塞",所以會事先採取許多"機動"措施

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=294&t=3383723&p=2#44059633

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=214&t=3227709&p=24#42529481

但是,在台灣,是把超車道拿來當成行車道使用,當超車道提早壅塞時,於是沒有車道可以舒解,就註定一定會壅塞。

這是在道路容量還能負荷的情況下,就提早發生壅塞。

所以, 若定義了內側車道是超車道可以兼行車道,因為無法舒解車流, 就是定義了"壅塞"

依據法規

高速公路及快速公路交通管制規則第八條

汽車行駛高速公路及快速公路,其車道之使用,除因交通事故及道路施工依臨時或可移動標誌指示或交通勤務警察指揮外,應依設置之交通標誌、標線或號誌之規定,無設置者,應依下列規定︰

一、在高速公路最高速限每小時九十公里以上之路段,行駛速率低於每小時八十公里之較慢速小型車,或在快速公路最高速限每小時八十公里以上之路段,行駛速率低於每小時七十公里之較慢速小型車,應行駛於外側車道,並得暫時利用緊臨外側車道之車道超越前車。

超越道可以兼行車道,有共用路權的,是中線車道 , 不是內側車道

道路交通安全規則第九十八條

汽車在同向二車道以上之道路(車道數計算,不含車種專用車道、機車優先道及慢車道),除應依標誌或標線之指示行駛外,並應遵守下列規定:

二、小型汽車內外側車道均可行駛,行駛速度較慢時,應在外側車道行駛,但不得任意變換車道行駛。

高速公路及快速公路交通管制規則第五條

汽車行駛高速公路及快速公路,應依速限標誌指示。

速限標誌指示為 110-60km,中線車道可以符合法規之110-60km行駛,

高速公路及快速公路交通管制規則第八條

三、內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下,得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。

內側車道只有最高速限110km或100km,沒有最低速限60km

能”超越道可以兼行車道”,又能 110-60km行駛,不必維持最高速, 應該行駛於中線車道

能不能行駛於超車道?有沒有"路權",就要看是否符合法規

要不要讓開, 要不要離開內車道=超車道,也是看有沒有"路權"

沒路權就要離開, 不是看"車速"多少

道路交通安全規則101條

汽車超車及讓車時,應依下列規定:

五、前行車減速靠邊或以手勢或亮右方向燈表示允讓後,後行車始得超越。超越時應顯示左方向燈並於前車左側保持半公尺以上之間隔超過,行至安全距離後,再顯示右方向燈駛入原行路線。

道路交通管理處罰條例第 33 條第二項

前項道路內車道應為超車道,超車後,如有安全距離未駛回原車道,致堵塞超車道行車者,處汽車駕駛人新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰。

道路交通管理處罰條例第47條

汽車駕駛人超車時,有下列情形之一者,處新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰:

三、在前行車之右側超車,或超車時未保持適當之間隔,或未行至安全距離即行駛入原行路線。

是否"堵塞"的標準 , 當然是看"車距"是不是因此縮短

無超車行為,持續行駛內側車道,不離開,車輛越來越多, 一定會造成車距縮短的

是一定會造成堵塞的

如圖

左圖當中, 內線兩台白車都是110等速, 所以兩車的車距是不會增加的.有地面6條車道線的車距, 約60m,超過55m的安全車距, 所以是 F 自由車流。

此時如果外線這些 110 km的車, 都進入內線 ,就會像右圖,又多擠進兩台車,前車不加速,後車不減速, 車距明顯縮小,只剩地面上一條半的車道線,約15m。這是 S-stable車流。

車距縮小,若以110km行駛, 最後為保持安全車距, 車羣中一定有車會踩下煞車, 後面跟著煞車, 速度往後遞減,後方進入S-metastable車流, 開始堵塞。

也就是說, 不要把三個車道的車,集中到一個車道, 造成內車道車輛數目過多.

如果大家超完車都不離開內車道, 內車道一定提早達到"堵塞"

)

)