eddy334246 wrote:

回你第一段之前我先總結幾句並回歸本篇討論蘇花高的重點:

顯然你根本搞不清楚蘇花高計畫就在亂扯一堆錯誤內容,

說蘇花高達不到高速公路標準就算了,

居然說蘇花高要九彎十八拐這種沒基本常識的話,

更顯示『你根本沒去了解過相關計畫』,

你要不要先把蘇花高路線及計畫內容看過再來講這種咖啡話?

順便請你指出蘇花高哪部分跟『北宜公路一樣有連續急彎或髮夾彎』而為 9彎18拐?

很好, 這句話很明白表示您的態度和高度

居然說蘇花高要九彎十八拐這種沒基本常識的話,←這是您說的

herblee說得是

前面已經說過了, 要繞著山走9彎18拐,達不到高速公路等級的道路線形和轉彎弧度限制 , 只能蓋很多隧道。

達不到高速公路等級為何會被您說成 蘇花高要九彎十八拐這種沒基本常識的話??

您塑造一個不存在的 稻草人蘇花高要九彎十八拐這種沒基本常識的話?? ? 鞭打稻草人? 攻擊稻草人 ?

卻和herblee所說一點關係都沒有

eddy334246 wrote:

問題是花蓮跟台東有捷運嗎?

『載具轉換』和 您所說"花蓮跟台東有沒有捷運"? 有什麼關係 ? 根本完全無關

前提『載具轉換』和 您的結論"花東沒有捷運"?根本毫無邏輯關聯

這屬於不相干的謬誤(fallacies of relevance)或分散注意力的謬誤(fallacies of distraction紅鯡魚、煙霧彈)

台北市設"捷運" , 是因為超出了公車的運量

要設置何種系統,要看"運量",看需求, 不是看"政治現實環境"

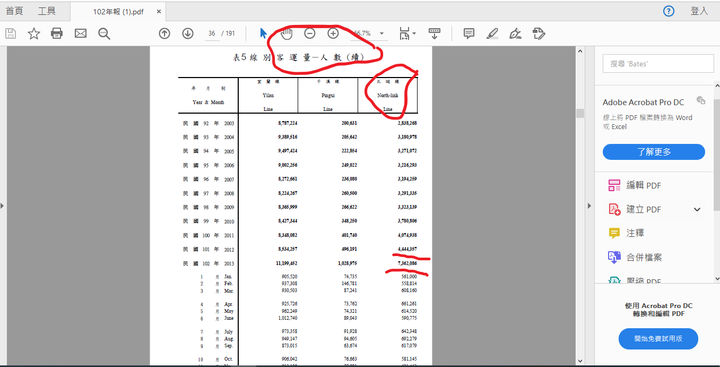

公車系統的BRT的運量是5000人/小時, 一下子就要跳上運量是每小時6萬人以上的MRT嗎?

中間還有LRT, LRRT,中運量捷運系統(medium-capacity transit;MCT),這些5000人-2萬5千人次/小時的系統

採取何種載具是看"運量需求", 交通建設應該是 BUS →BRT→雙節公車→公車專用道→輕軌→捷運→和火車共用軌道 →雙層火車

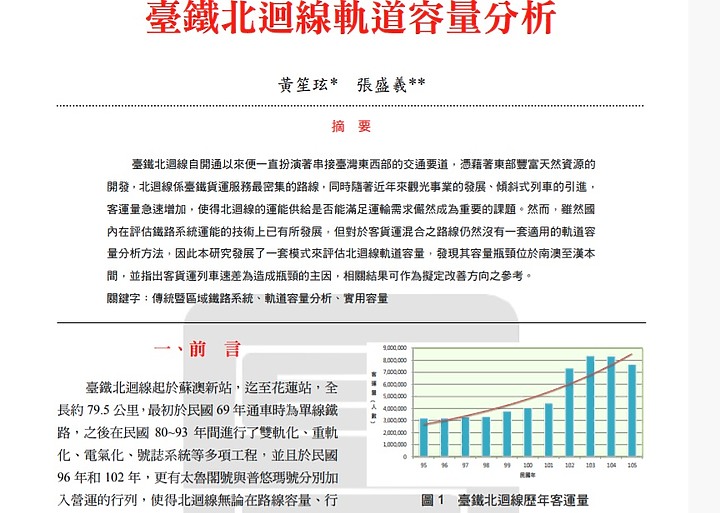

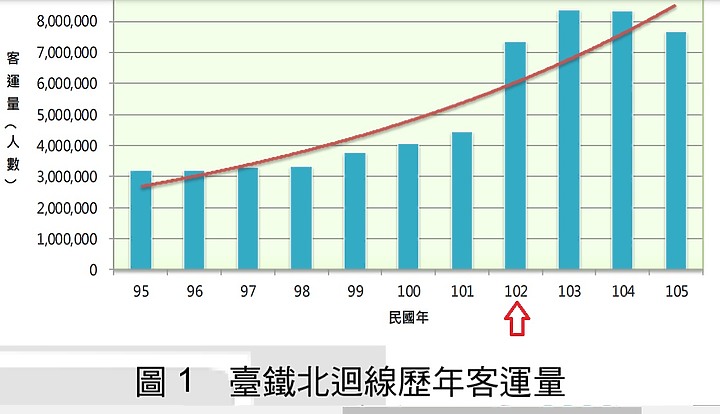

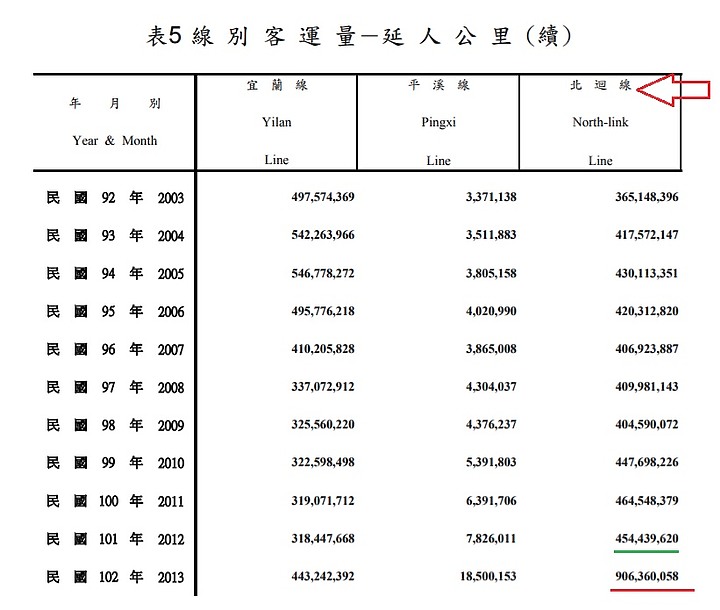

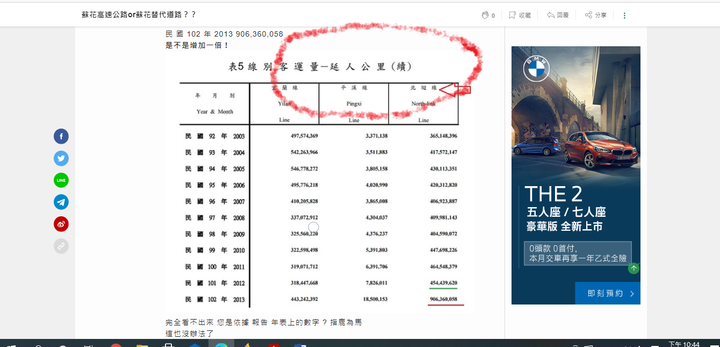

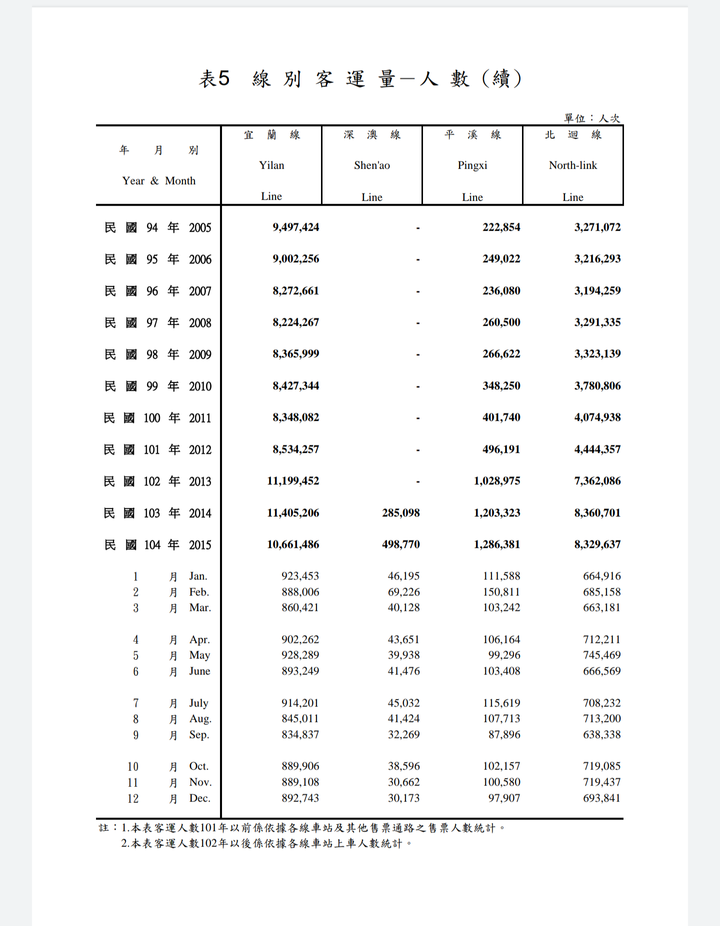

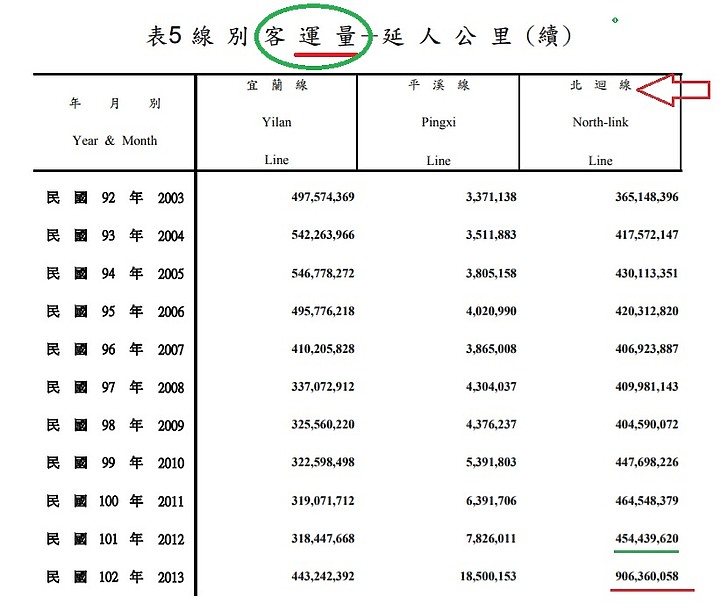

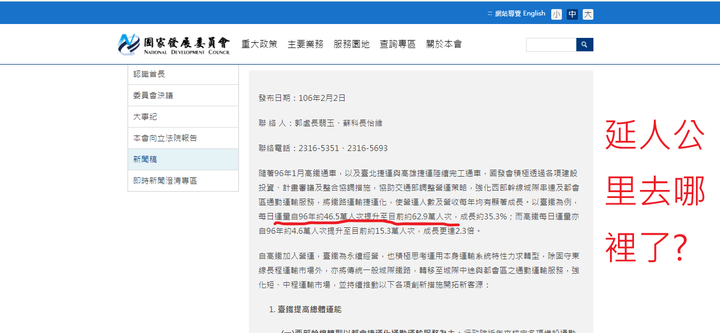

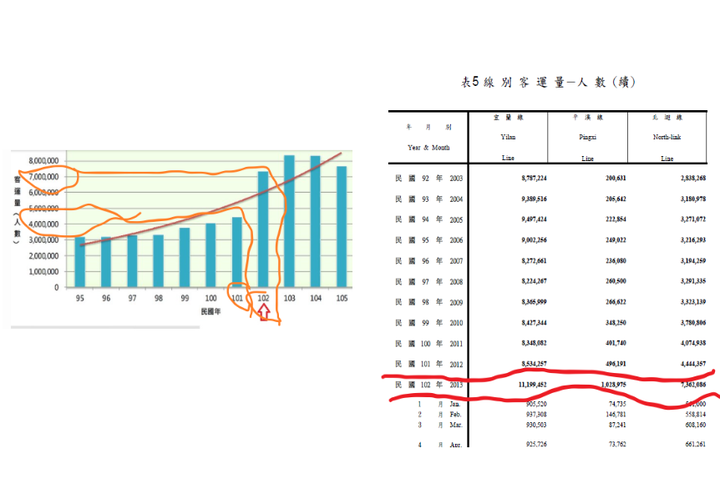

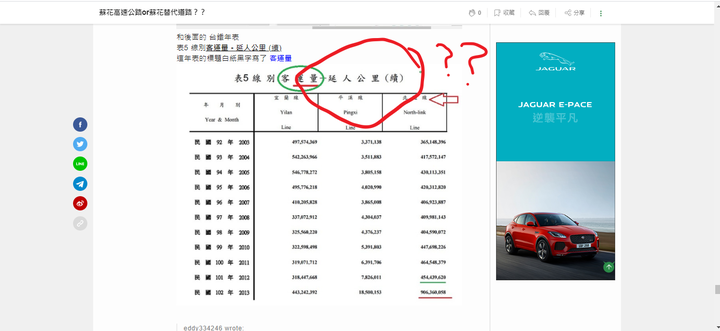

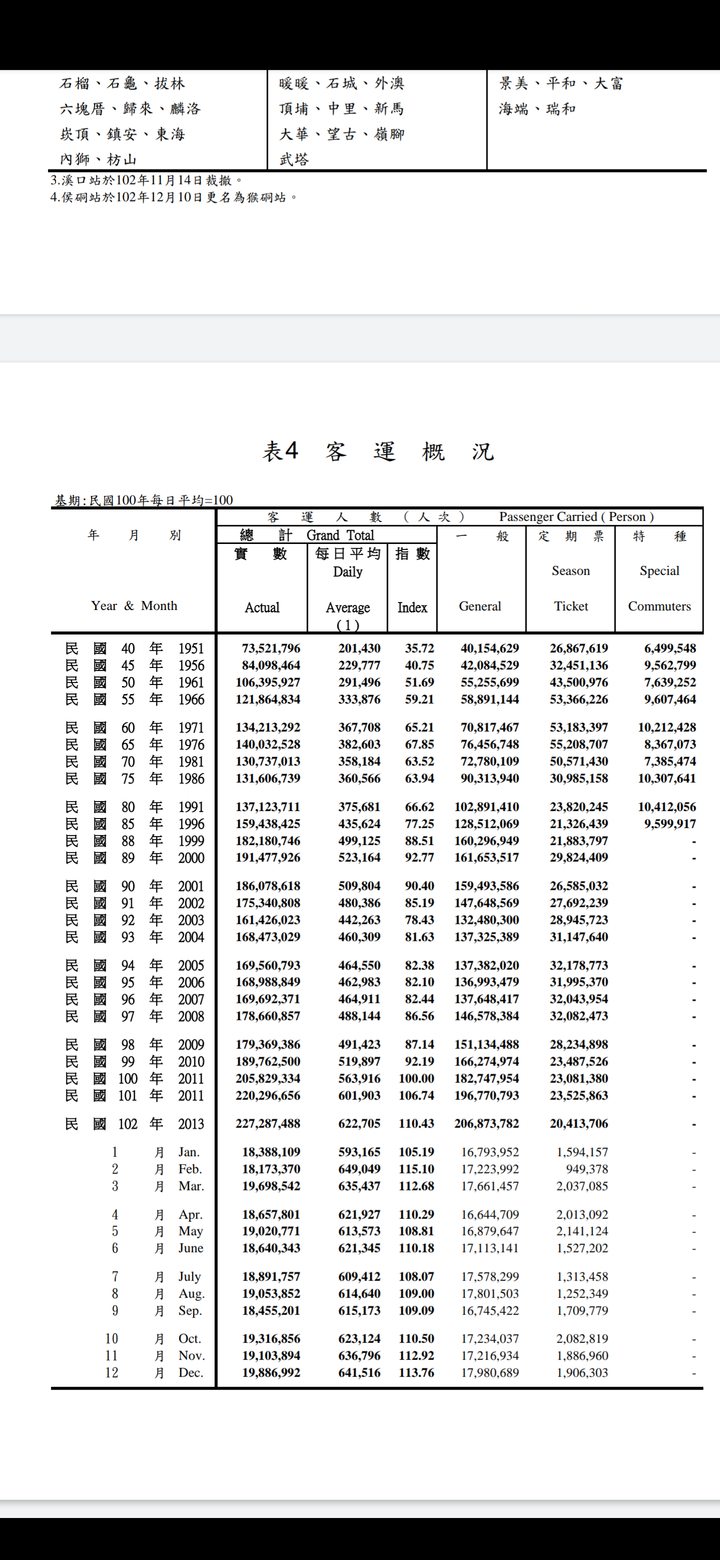

這裏軸線運輸的路廊主要是 北迴鐵路 , 年運量由民國95年的300萬人次增加到 105年 700-800萬 人次。

單一車站 2019年 花蓮站 進出人數平均是 2萬7千3百9十4人 , 台北車站12萬2,241

日本山手線是每日運量 400 萬 , 每小時單方向可以輸送超過9.5萬人次的旅客?

慕尼黑S-Bahn日均運送旅客量達78萬人次,在工作日的旅客運送量更是超過80萬人次。

北迴線相差還很遠 ,有很大的提升空間。

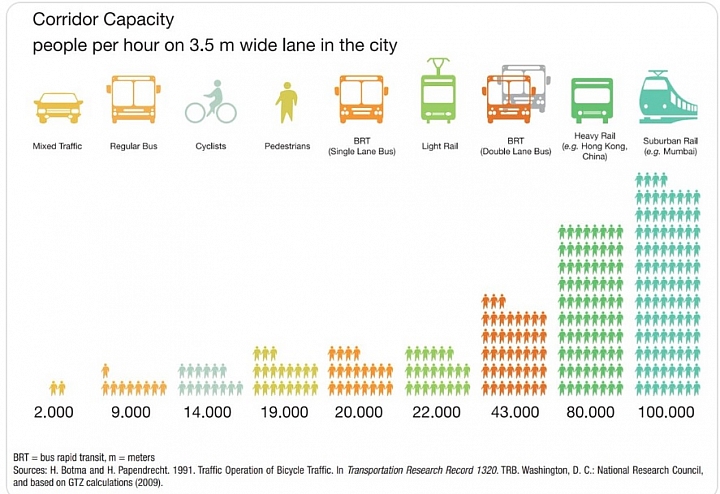

200的人 佔用多少道路面積? 對比 177台小汽車佔用多少道路面積 ?

177台小汽車佔滿整個車道 , 動彈不得 → 傳統思維→ 不行,一定要蓋第二條路

但是, 在不變更原有路廊的情況下, 轉換載具為一台雙節公車 全部載走 →運輸問題就解決了

土建是最昂貴的投資 , 在不動土建的情況下, 只要更換"載具" , 這樣就能夠把這 200人載走了

為何要無限制的建下去 ?

為了蓋道路而蓋道路 , 而不是真得為了解決運輸問題

eddy334246 wrote:

我不反對大眾運輸的發展可以減少私用車輛的使用,

但是你扯台北市前是不是顯然犯了本位主義的行為?

您看不懂 『載具轉換』?

當舉例說明 台北市『載具轉換』, 以捷運 置換 原本軸線運輸的公車 , 您還是看不懂 ?

硬要說舉台北為例是 本位主義的行為?

這也沒辦法了

eddy334246 wrote:

你一直嘴『載具轉換』之前請搞清楚實際狀況跟問題點在哪裡可以嗎?

而且不管是台北市還是鐵路發展蓬勃的日本,

有了捷運、鐵路一樣也是有繼續新蓋道路(如台北市還要蓋淡北道路),

你扯載具轉換之前請問有先了解這些事情嗎?

早就說了您完全聽不進去

不是有了捷運、鐵路一這樣的運輸軸線 , 就不需要公車/汽機車/自行車 輻射出去組成路網 ??

從火車站 從捷運站如何到達上班地點? 上學 ? 回家? 都不必周邊的其它載具?

淡北道路那是因為沒有載具轉換 , 有渡輪 載汽車到對岸的八里嗎 ? 有P+R讓汽機車轉換捷運嗎 ?

"變換載具" 的核心精神是轉乘, 必需要有一個Park+Ride(P+R),非高乘載車輛(小汽車沒坐滿)就停在P+R外圍停車場,換乘大眾運輸,把人送進來就好,汽車不要進來塞車

例如荷蘭海牙Den Haag的這個P+R Hoornwijck 轉乘停車場

就在A4高速公路9號交流道 Rijswijk-Centrum旁邊

照片中電車玻璃外就是 電車站Laan van s Gravenmade (P+R Hoornwijck)及轉乘停車場

就是要把車留在郊區的停車場, 進入海牙市區的車變少了, 道路就空出來了!

沒有P+R , 就認為唯一的解方就是蓋道路 , 不斷蓋下去 ?

eddy334246 wrote:

何況以現在台鐵北迴線的狀況,

你認為現階段能達到你所謂的『載具轉換』嗎?

要不然北花的交通為什麼一直常處在供需失調的狀況?

目前平日的運量是足夠的, 假日時才會發生買不到車票

台鐵票務有改善嗎? 有離峰時間差別票價減少,尖峰時間提高票價 ,以差別票價減低尖峰搭乘 ?

台鐵北迴線的現況就是換載具 !

換"載具" 已經證明了 ! 102年換成 普悠瑪號上路之後 , 年運量就增加了一倍

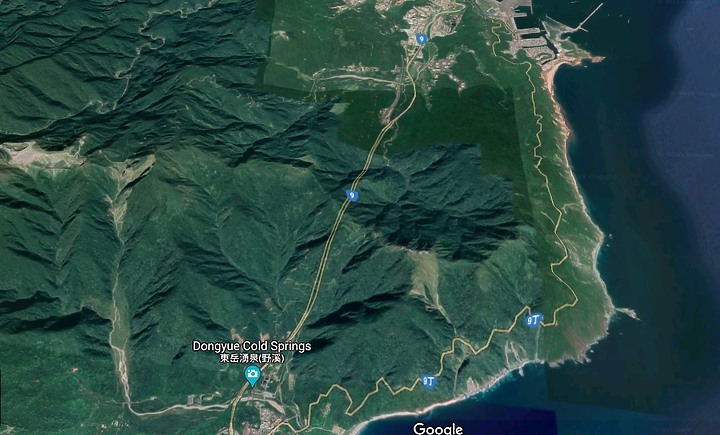

北迴線容量瓶頸發生於南澳-漢本之間的避讓 , 因待避損失許多時間, 如果有連續幾班快車通過, 區間車就無法靠站, 因此, 避免七堵軌道「塞車」/改良宜蘭線車站軌道提供待避,讓快車能超車/ 北迴線貨運列車讓道/花東線雙軌化, 就能增加運量 。

eddy334246 wrote:

至於你拿德國那套說載具不同而實際占用的道路面積不同根本只是片面理解,

那否則請問澎湖沒高速公路且汽車較台灣本島少,

https://news.tvbs.com.tw/life/1356802

結果一樣可以靠出租機車塞爆市區你怎麼不講?

早就講了 ,人進來就好,汽機車不要擠進來塞車

道路空間有限 , 設計本來就有上限 , 所有的道路都沒有辦法 負荷超出容量的車流

eddy334246 wrote:

你以為腳踏車或機車體積而占用道路面積就真的小嗎?

而且蘇花改開通後亦讓北花客運重新進駐,

你以為開設高速公路就只是純粹只讓私有車輛上路嗎?

根本之道還是怎麼去限制跟減少私人載具而你可知這才是重點嗎?

利用不蓋高速公路來達到『載具轉換』顯然犯了倒果為因及片面思考的問題。

運用 紅鯡魚、放煙霧彈 、打稻草人 , 這是一種 Straw man fallacy

攻擊一個不存在的稻草人 ?

道路有軸線做為主力運輸 , 也有輻射出去的 支線

機車絕對不是軸線運輸 , 共享機車是由車站Hub輻射出去的支線運輸

軸線當然是高運量高承載 , 低運量載具 是輻射出去

再講一遍 , 是地形 破碎帶 , 限制了蓋 高速公路 , 無法成為運輸軸線

eddy334246 wrote:

更何況你自己都說『大巴一直進來』,

請問大巴就一定是你所謂的私人載具嗎?

如果今天變成不是大巴進來而換成更多的小客車進來那豈不是更跳腳?

難道這不叫你所謂的『載具轉換』嗎?

你提這個是沒有把限制觀光客進入跟限制私有車輛進入的差異性搞清楚罷了。

紅鯡魚、放煙霧彈 、打稻草人 , 這是一種邏輯誤謬

大巴 是軸線運輸 , 要停靠在市區外的轉運站 , 大巴擠進 市區小巷做 輻射出去的支線運輸就錯了

無關私人 或 公用載具

因為是團客 , 大巴直接開進運輸支線的觀光景點 , 就會出現問題

很多舊城區完全禁車, 必須步行進去

『大巴一直進來』是在說像Hallstatt這種小鎮, 只有民宿 ,沒有大型旅館 , 觀光客不會住在這裏,大巴只是一車車載進來,塞爆了道路 ,停幾個小時就拉走了, 上車睡覺下車尿尿, 根本無法細細品味 , 有品質嗎 ??

『大巴一直進來』是說 將原本開往大型的物流轉運中心Hub的雙節貨運聯結車開到了地方營業站 。

eddy334246 wrote:

何況你自己都說如英法渡輪也可以載1059輛小客車輛過去,

雖然確實達到了中途路段讓小客車跑來跑去浪費汽油之目的,

繼續 紅鯡魚、煙霧彈 、稻草人 ?

國與國之間的航線, 英國和歐盟之間的航線 ,是軸線 , 是渡輪載著車在移動, 被載的車沒動

不知道海上如何讓汽車跑來跑去浪費汽油 ???

eddy334246 wrote:

但實際上也只是達到『表面上載具轉換』的功能,

因為仍是一樣把私有車輛載送到其他公路或其他地方而變成挖東牆補西牆,

例如把A的公路空間移轉至B的空間罷了,

就像前往花蓮而開在蘇花公路上有一萬台小客車,

然後拿了其中一千輛改從海路運往花蓮,

但最後這「一萬台」仍會在花蓮會合及在花蓮地區的道路跑且仍是使用『私人載具』,

這個說法的錯誤是以為蘇花是停車場 ? 裝滿1萬輛? 而不知道車輛是流動的, 道路是通過後換後面的車通行, 以四度空間的時間差錯開 , 去輪流使用道路 。

流量是每車道每小時通過1200車。 兩個車道 2400車 , 分4個小時通過就能流動 。

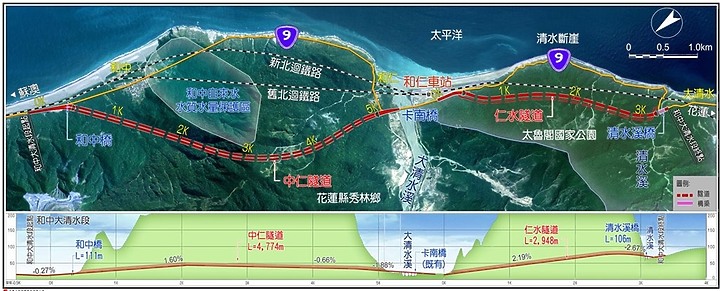

蘇花改分為蘇澳-東澳段、南澳-和平段及和中-大清水段,全長38.8公里,有8座隧道(24.6公里)、13座橋梁(8.6公里)、平面道路(5.6公里)。

每台車長5m , 每公里擠200台車就擠滿1km , 就是保險桿頂保險桿 , 蘇花改有些隧道只有1個車道 , 38.8km當停車場只能擠滿7760台車, 而且是動彈不得 , 必須前方有車距才開得動

如果是兩個車道 , 38.8km是每台車只分到7.7m , 扣去5m車長, 車距2.7m? 車速5km? 同樣是塞住不動 。

車距多少? 如果要 100km行駛 ? 每公里只能有16台車, 保持50m車距 , 每小時每車道通過1600車。分5個小時通過

這是一種分流 ,您不知道嗎 ?

分流不是只有二度空間, 在平面另開一條路

分流不是只有三度空間 , 在上方加蓋高架道路

分流還有四度空間 , 以不同時間輪流通過來錯開 , 所以不會塞住

1萬台車分散在整個花蓮 ,不會塞車, 不是集中在蘇花改單一車道上

eddy334246 wrote:

請問沒從根本來源去減少這些都要去花蓮的私有載具是哪門子的載具轉換?

『載具轉換』的前提你自己都說是要把私有車輛換成大眾運輸,

你舉車船同行之例也不過只是搞塞花蓮地區或蘇花公路的差別而做半套罷了,

你沒有把這些私有載具到目的地後換成大眾運輸請問是哪來實質意義的載具轉換?

要談『載具轉換』前請先搞清楚是不只是除中途路段,

連目的地方面是不是也會用到私人載具也是要跟著考慮的好嘛。

提倡載具轉換之前請搞清楚是不是弄不好而只是換東西塞而已,

何況這些遊客就算你限制他們不利用私人載具進入,

換成其他方式也是一樣塞爆,

要搞清楚『控管觀光客進入』跟『控管私人載具進入』因狀況有時候可為兩回事。

說很多遍了,人流不等於車流, 一再混淆不知所云

軸線運輸容量大 , 輻射出去的支線分散到不同點 , 容量變小, 怎麼會相同 ???

在整個路網hub-and-spoke system軸輻式系統當中 , .

以貨運公司為例,設置有大型的物流轉運中心(HUB),spoke轉運貨物去各地營業站,您誤將各地營業站當成轉運中心? 以為都一樣? 以為到達Hub的量=分散spoke輻射出去的量? 然後推論出貨物當然擠爆的結論?

物流是貨物送來送去 , 不是控管物流車 , 是轉換不同容量的物流車

又例如新加坡航空以母港新加坡樟宜機場為轉運中心Hub 樞紐機場, 飛其它亞洲機場使用小飛機 。新加坡和歐洲另一個Hub 樞紐機場法蘭克福之間為運輸軸線 , 載具使用Airbus 380 大飛機 , 到達後再由歐洲的Hub 轉乘飛小飛機A320分散到各歐洲機場 。

有多少流量使用 該容量的載具

容量和空間 轉換的問題 ? 在下火車下船的港站, 也有共享機車/汽車 , 這不是私人載具 ! 是如何轉移說成 私人載具 ? 完全不知所云

物流是不讓貨物擠爆各地營業站 ? 不是管控 物流車 進入 ?

不是火車直接開到家, 是在火車站下火車,改搭共享機車回家

花蓮和台北是Hub,之間是軸線 , 使用渡輪為載具,車裝在渡輪上不動, 再由花蓮 spoke ,分散到各個景點 ,車才成為載具 。

您繼續誤解 ? 恐怕 說再多也無用了

eddy334246 wrote:

https://reurl.cc/6yj0nV

那是人家知道『因地制宜』而了解車子進去根本不適合而非不能幹,

不然看實景要搞硬幹橋路不是不行而是沒意義(我也不支持),

但問題花東跟威尼斯一樣是水都嗎?

花東居民有像威尼斯一樣出門都得要坐船進出嗎?

何況這些遊客就算你限制他們不利用私人載具進入,

換成其他方式也是一樣塞爆威尼斯而已,

還是重複那句控管遊客進入跟控管私人載具進入有時因狀況可是兩回事,

也就是既然塞人或塞車你都嫌,

那請問你到底是要針對及處理哪一個?

人家知道『因地制宜』而了解車子進去根本不適合而非不能幹,?

Venice威尼斯城就坐落在威尼斯潟湖的淺灘上。主城區建於離岸4公里的海邊淺水灘上,由許多個小島、水道、橋樑連成一體,完全以舟相通, 自羅馬帝國時期至今都沒有車 。

根本不存在什麼 了解車子進去根本不適合而非不能幹 ???

軸線海上航道 (渡輪) 不是 支線 花蓮縣市內(渡輪)

載具轉換不是 一定為私人

私人載具共乘坐滿也能高承載

控管遊客進入跟控管私人載具進入本來就是兩回事,完全看不懂在說什麼

eddy334246 wrote:

更何況回歸本文重點,

我『明明都舉出設計速率等資料』了,

況且蘇花高根本不會這樣設計狂做曲線大繞山等設計,

你還跳針扯蘇花高達不到高速公路標準及還要九彎十八拐,

對於鐵路及海運方案就提出雙標且過度美化且有錯誤的內容

從你這充滿偏見、忽略客觀事實與錯誤的內容而能合理推論來說,

推斷你一昧抵制高速公路或公路確實不太合宜,

而該要說是你根本就抵制東部要有高速公路或公路,

不然我都舉出一堆實際資料打臉你對於蘇花高的錯誤說法,

結果你還是一直講蘇花高會九彎十八拐,

可見不只是單單的誤解而是胡扯。

繼續 打一個不存在,您自己創造的稻草人 ?

以上皆非 herblee 所說

您繼續攻擊自己所創造的稻草人 ? 您攻擊自己 ?

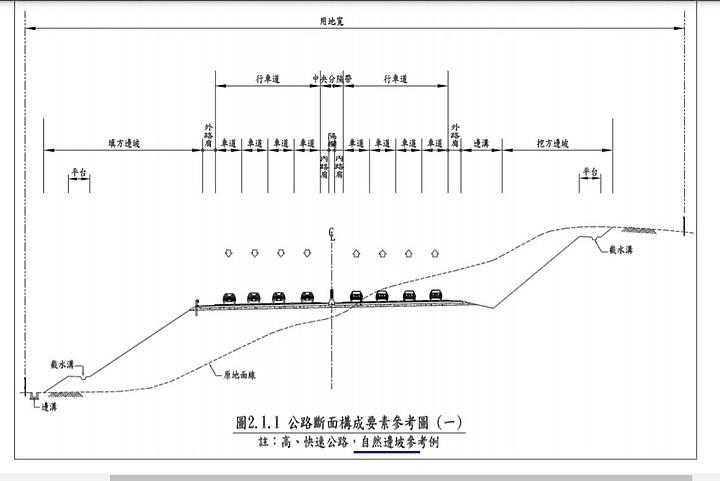

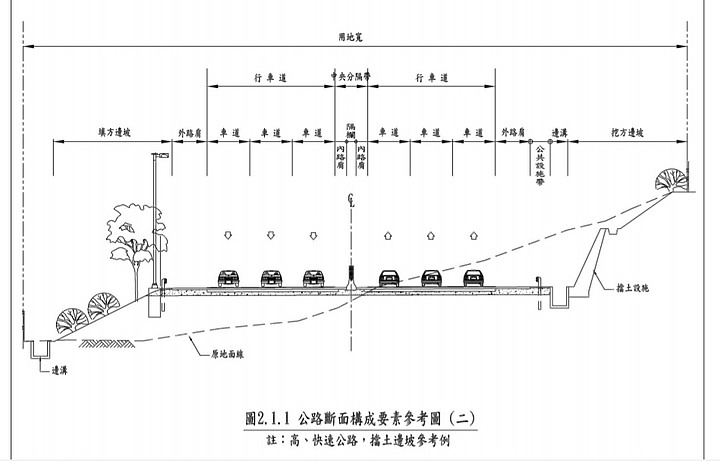

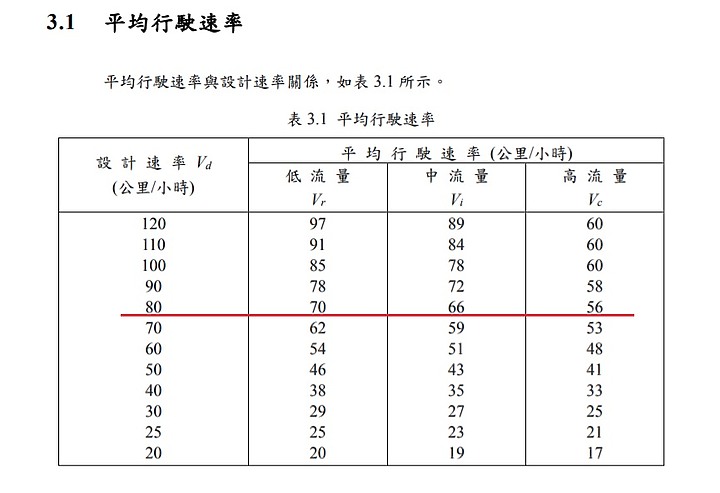

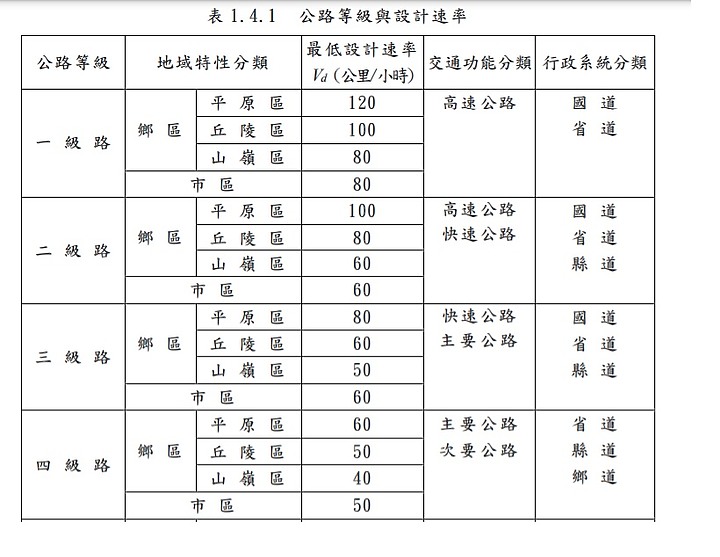

公路設計速率 ? 受到 公路寬度(不同車道位置也會影響)、道路線形(包括不同平曲線或縱曲線)、超高 、視距 、等等影響

這個計劃被廢止是沒通過環評

蘇花高環評歷經9年,所有規劃都是在921地震前完成的,直到97年4月25日環評大會決議退回交通部後,這份環境影響評估報告書並未重新評估921後地質的改變。

蘇花高速公路、北宜鐵路改善等在多項評估中對環境都顯示會造成極大的負面影響,包括:經水源區穿越數量及長度、土地利用形式的改變、生態敏感區的關係、隧道湧水、文化資產衝擊、二氧化碳排放量、汙染排放量等。

蘇花沿線所屬的大南澳片岩,因為受到多期的變質與變形作用,充滿了不規則的褶皺,想要在這裡開挖隧道是工程的一大挑戰。除了地質複雜不規則之外,湧水是隧道施工的另一個問題。蘇花改穿越山勢陡峭的中央山脈,猶如穿越龐大的地下水庫,從蘇花公路沿線不斷湧出的水脈就可以看出,這裡地下水層的高度遠高於路面。

蘇花公路蘇澳至崇德間邊坡地質,可分為土壤性質之邊坡與岩石邊坡兩種地質,並以和平地區為分界點。和平以北至蘇澳之間,大約85%屬於土壤性質之邊坡。和平以南至崇德間,90%左右為大理石片岩性質之邊坡,邊坡之岩石屬於軟岩性質,以及部份岩石風化作用或因造山排擠所產生的。通常軟弱岩石岩體具有膠結不良、破碎、孔隙率高之特性,容易受自然現象之影響,使其強度快速弱化(陳川池,2004)。

之前的雪山隧道 挖了 15年 , 貫穿雪山山脈北翼,最大覆蓋層高達750公尺,沿途通過六條主要區域斷層、頻繁之剪裂帶及大量高壓地下湧水,地層複雜多變。一開始TBM就碰到四稜砂岩層很多稜角的石頭,主要是以石灰岩為為主,強度 1200∼2785kg/cm2,裡面的石英含量是82%,莫氏硬度是6-7(鋼筋為5.5), TBM完全挖不動 , 被困達10次。

民國86年12月15日,雪山隧道發生了最大的災變,西行線挖斷了萬年水脈,大量湧水以每秒300公升的速度湧出,價值10億元的TBM完全被埋住。第二天土石抽坍已漸穩定,但湧水量仍然驚人,最大時每秒高達750公升,只要20分鐘就可以灌滿一個標準游泳池。

西口湧水 是挖斷了完全屬於八千至兩萬年的深層「古地下水」

1999年鐵路局進行北迴鐵路改善計畫,開挖從永樂通往東澳的新永春隧道時,曾遭遇每分鐘80噸舉世隧道工程最高的水壓。基於北迴鐵路的經驗,公路總局將蘇花改東澳隧道,規劃在新永春隧道的東側。以避開兩邊的斷層密集帶與湧水帶。地質學者認為,在地質資料還不充分的情況下,隧道技術是否可行,還有疑問。

eddy334246 wrote:

可見沒人沒生意之後連帶居民也沒生計了,

你還要單方面認為要搞到完全沒人潮就一定是好觀光嗎?

請搞清楚『過與不及』的道理,

我認同人潮多到爆滿是問題,

但不代表弄到門口羅雀就是正常的狀況,

不是每個地方都適合搞低密度人數觀光的。

爾愛其羊 , 我愛其禮

人類只是土地的過客

人類對土地做過了什麼 ?

影響都會留給子孫

eddy334246 wrote:

先生你在哈囉講咖啡話嗎?

用國道基金建設的高速公路還達不到標準而『請問國工局(高公局)會幹這蠢事嗎』?

從這幾句話看得出來你的內容欠缺基本常識、外行、偏見及錯誤百出,

另外國5經過山區有搞九彎十八拐嗎?

國5沒有達到高速公路等級嗎?

被環團說換了名字的蘇花改都沒九彎十八拐甚至還比照高快速道路預留標準去做,

既然要做國道高速公路當然就不會搞這樣的設計,

不然你是否要解釋蘇花高哪方面跟北宜公路一樣有『連續急彎』這9彎18拐設計?

你講這些話是可見你把當初規劃的國工局(高公局)講的一無是處,

從此可見『你根本都沒了解過蘇花高計畫』才會講出如此沒基本常識的話。

你不覺得你這樣回答的內容顯得你讓人啼笑皆非嗎?

可見你連整個國5計畫(蘇花高也在國5計畫內)完全搞不清楚在那江西話連連,

何況你連雪隧及國五有做排水系統做因應都不知道。

https://transport-curation.nat.gov.tw/museum-no5/Publish2_5.html

雪隧目前還在湧水, 一直在補強璧體您不知道嗎 ?

您繼續 打一個不存在,您自己創造的稻草人 ?

以上皆非 herblee 所說

您繼續攻擊自己所創造的稻草人 ?

eddy334246 wrote:

再說一次,請問路線跟蘇花高類似的蘇花改有你說的如同北宜公路有九彎十八拐嗎?

也請問現在雪隧有感受到立即性的土壓跟水壓問題嗎(而且都用十多年了)?

更別說跟蘇花改相鄰的北迴鐵路隧道,

人家用了幾十年都沒你講的事後維護要一直對抗土壓及水壓,

如舊北迴的舊觀音及谷風隧道在利用協助施作蘇花改谷風觀音隧道時仍完好無缺,

別忘了這兩座隧道可是用了四十年左右,

蘇花改東澳隧道完成後還因此弄出東岳湧泉這新的景點去處理湧水,

你是當人家做工程完全吃素還是鐵公路可以搞不一樣?

自己看

蘇花高環評沒有通過 , 才推動「蘇花公路(危險路段)替代道路」(「蘇花替」), 再改為蘇花公路改善方案(蘇花改),

沒有人敢保證 再挖的新隧道 會不會有雪隧相同的問題

eddy334246 wrote:

我也從來沒聽說蘇花高有你講的要搞成九彎十八拐的事情,

何況還在講海運跟鐵路轉移話題?

你的這類的內容一堆根本充滿誤解及曲解,

提過的北迴線客貨運擁擠的問題還有台鐵長年狀況連連你就裝死不正視,

海運的問題也都講了天候等其他問題,

請問你是很喜歡在冬季浪高4~5公尺的狀況坐船不怕暈跟不怕出事是不是?

你敢坐不代表別人跟你一樣,

甚至船公司要不要開都是疑問。

何況人家宜花東可不是威尼斯或是英吉利海峽,

不一樣的地形障礙不要混為一談,

從之前的言論我認為你根本不懂什麼叫作『因地制宜』。

您繼續 追打一個不存在,您自己創造的稻草人 ?

以上皆非 herblee 所說

您繼續攻擊自己所創造的稻草人 ?

這已經不是理性說明一個問題

已經沒有必要為您所創造, 不存在的稻草人再多費唇舌了

你還在跳針嗎?

你還在跳針嗎?

),

),