孤鴻海上來 wrote:

鍵盤駕駛可能沒開過台灣高速公路,台灣高速公路塞車跟內車道基本上是無關的。

台灣高速公路最常塞的原因是(1)單純車多(2)前有事故(3)修路縮減車道(4)下交流道,有從平面回堵到高速公路/從國道5號回堵到國道3號(5)雪隧之類的長隧道沒辦法超車又碰到龜車....之類。鍵盤駕駛反而講得像超車道才是塞車根源,根本與台灣實際路況脫節。

而且鍵盤駕駛自己開超車道,自己不回中線,卻拼命責怪前車不回中線。好像鍵盤駕駛的車子跟駕駛技術都爛到無法超車。鍵盤駕駛還幻想前車是看照後鏡開車,鍵盤駕駛逼車前車就要讓路。

感覺鍵盤駕駛在台灣缺乏上路經驗,而是只在網路上幻想自己開到超車道,全世界都要禮讓它。

『讓』 是基於法律授予之車道路權(使用權利)

是基於三讀通過的法律 , 是法律授權 , 因超車 而取得超車道路權

超車overtaking的結果是前後車互換位置,前車和後車對調,過程為二次變換車道+左側超越,符合法規的構成要件者取得路權

非超車有安全距離就喪失路權了, 要禮讓給取得路權者

不是蠻荒時代的叢林法則 , 搶快衝進超車道? 佔地為王就不走了?

如何說 台灣高速公路塞車跟內車道基本上是無關的?

難道不知 "超車道"是法定的"繞道bypass" , 是車流的疏洪道

冠狀動脈塞住了,就需要一條繞道,讓血流能夠繞過去通行

沒有任何 道路 能夠 負荷 超過"最大流量" 的車輛數目 , 當"行車道"滿載時, 需要一條 "超車道"來疏解車流。

車流如水流 , 3000年前的大禹治水就是以「疏導」來治水患。引導水流繞道出去, 「疏導法」已經證明, 能解決他的父親"袞"築堤「圍堵法」的失敗 。

Q車流量 = D(密度/車距) ⤫ V(車速)

"超車道" 同時增加了容量Q 及車速V, 怎麼會是無關 ?

荷蘭A9 的統計, 荷蘭法規同樣是規定超車完就立即離開,超車道容納的車數,可以高於右車道達1.5倍

反之, 把超車道當成行車道, 不換車道去補滿右邊的車道 , 這是在同時降低 Q車流量及增加D 密度(縮短車距)

怎麼能期望 車速V會增加 ?

此時若硬要增加V(車速) , 不過是壓縮車距(增高密度D) 讓Q超過Qmax , 壓縮車距到0就造成追撞的危險

台灣國道怎麼還會運用錯誤的方法, 超車後不離開? 回到錯誤的 築堤圍堵法 ? 都擠在一起?密度增加還以為這樣不會塞車 ????

塞車就是很多車擠在一起,沒有車距了

會不會塞車的標準是 "車距"

下面這個 美國國家科學院 交通委員會出版的 HCM2000

任何車速達到 Qmax這個"最大車流量"臨界點 , 就會受迫而降速

斜線就是 LOS 的分級

LOS A, B , C 不塞車 , LOS D 接近飽和,為同步車流 , LOS E , LOS F 塞車 , LOS E走走停停 , LOS F完全塞住不動

斜率(dV/dQ=0行向直線及<0往下掉)已經說明了, "車速"和"堵塞"的關係是 無關 ! 以及 負相關

V和Q 沒有正相關, 即車速完全無助於"堵塞"

V固定為110km/h,在Q車流量1450之前, 斜率=0 是一條直線

真正和堵塞沒有關係的是"車速" , 不是疏洪道(超車道)

無關, 車速多少?和堵塞沒有關係

Q車流量=D車輛密度(車距) × V車速 三者存在恆定不變的關係

Q=1車 , V=110

Q=1450車 , V還是110

無論 Q 在 1←→1450怎麼變? 都不影響 V=110

此一直線代表 , 車距55m(16車/km)就夠了, 不會受迫而降速

車距多到995m,一樣, 同樣不會受迫而降速

無論 Q=1450或Q=1, V都是110, 此V=110的車速V不影響"堵塞", 無關 "堵塞"

但是"車距(密度)" D 及 車流量 Q 是影響因子

V固定為110km/h,在密度D大於16車/km時, 已經反轉為斜率<0 , 車速越高, 車流量反而減少

斜率<0時, V 增加時 , Q會減少

V 是長度單位, 代表距離(單位時間內)

Q 是多少輛車(單位時間內)

對應 V 和 Q 的每一點, 比值的一連串變化組成"斜率"

此斜率已經代表"車距"的變化是負值 ,趨勢是 車距"越來越小。"超過最大密度D之後, Q 就不會再增加了", 密度越來越高, 車流量反而減少 !

FFS 120 超過 Q1300之後 , V是往下降的 ,Q越高, V越低

FFS 110 超過 Q1450之後 , V是往下降的 ,Q越高, V越低

FFS 100 超過 Q1600之後 , V是往下降的 ,Q越高, V越低

FFS 90 超過 Q1750之後 , V是往下降的 ,Q越高, V越低

"斜率<0"

如圖 ,dQ/dD=V , 車速 由>> 0 變化到 <0

影響因子是 橫軸上的 D 密度 [cars/km] ←幾台車/每公里

事實是 , 真實路況 不可能 , 也無法持續維持車速在最高速限 ? 白紙黑字寫於高管規則6

因應車距不同 , 車速必須調整

碰上交通密度改變, , 碰上道路瓶頸, 凹陷部 , 車道縮減 , 車流擾動...都會讓『車距』有變化

有55m車距→才能110km行駛

有45m車距→才能90km行駛

有40m車距→才能80km行駛

擠在一起的 LOS E ,LOS F 是沒有車距 , 是堵塞行車之狀況下→最低←→最高速限 區間

沒有擠在一起的 LOS A,B,C , 是 不堵塞行車之狀況下→ 單一 最高速限

高速公路及快速公路交通管制規則第 6 條

汽車行駛高速公路及快速公路,前後兩車間之行車安全距離,在正常天候狀況下,依下列規定:

一、小型車:車輛速率之每小時公里數值除以二,單位為公尺。

法規是不是明白規定了 "行車安全距離"

由於車身長度(約5m)是不變的, 但是安全車距會因為車速快慢而增減

這樣, 每公里內能塞入幾輛車就受到"車距"影響 。

明明就是要有 55m車距才能 110km/h行駛

居然能說成

《最高速限行駛就不堵塞? 》 ←違反高管規則6,8,11 及維也納道交公約第10及11條, 和安全規則101條等等諸多法條。

是車距才能決定是不是塞在一起

車距為多少 ? 是由周邊擠進幾台車共同決定

16車/公里 就是 LOS C 那條斜線 , 22車/公里就是 LOS D 那條斜線

車速根本無法決定, 車和車是不是擠在一起, 塞在一起 ?

以為《最高速限行駛就不堵塞?》匪夷所思 ???

孤鴻海上來 wrote:

台灣高速公路最常塞的原因是(1)單純車多(2)前有事故(3)修路縮減車道(4)下交流道,有從平面回堵到高速公路/從國道5號回堵到國道3號(5)雪隧之類的長隧道沒辦法超車又碰到龜車....之類。

(1)單純車多 , 並不會塞車

是車流量高到超過道路的Qmax最大車流量才會塞車

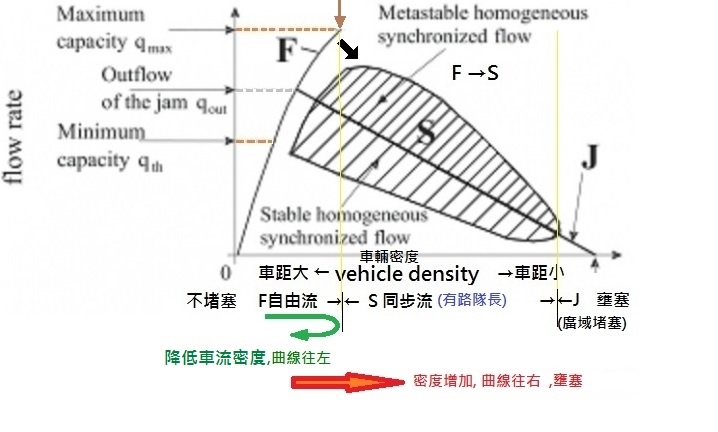

q(流量) 和 d(密度)/車間程(s, spacing)之關係圖

車再多沒有超過 Qmax , 並不會發生 F自由車流 →S同步車流降等之相變

把超車道當成行車道來使用? 佔用會讓Qmax最大車流量降低下來

前面已經舉例德國autobahn有20個路段的每日車流量超過10萬, 遠高於台灣國道

台灣常塞車的國一新竹湖口路段 , 國三大溪龍潭路段, 車流量都沒有超過10萬, 塞車就是因為佔用將Qmax降低了

既然已知是「車距/密度」是造成塞車之主因,‘道路瓶頸’及‘車流擾動’是塞車次要原因。

所以歐洲高速公路,為了防制塞車,會針對「車距/密度」加以調控。首先偵測車流量,在瓶頸路段都採取「機動變換速限」,先降速將後方車流攔下來,控制進入瓶頸路段的車流量,前方再提高速限拉開車距,並在教育上重視「路權」,來避免車流擾動。

機動調整速限,"前後路段差別速限",可變車速由 120->80->60=瓶頸點=60->80->120,拉開塞車路段的可行車間距

拉開車距, 就改變了車流密度 (即調整了"車距")

這樣的先減低速限, 再增加速限的調控手段, 讓車流能移動, 不會完全塞死

(2)前有事故(3)修路縮減車道

車速110km 時的Qmax為1450車/小時/車道 , 如果一個車道因事故不能用 ,容量Q變小了塞車, 不就和 把超車道當成行車道來使用? 佔用會讓Qmax最大車流量降低下來一樣嗎?

此時需要和"超車道"一樣的繞道

在幾公里外的電子告示板 就會顯示 ,該車道封閉 , 繞道過去

(4)下交流道,有從平面回堵到高速公路/從國道5號回堵到國道3號

其實國外在這種流量大的交流道, 在出口幾公里之前就提早分流了, 出口匝道就和主線車道分流了, 中間有水泥護欄分開

這樣分流避免車流擾動 和"超車道"是繞道bypass分流出去不是一樣嗎?

(5)雪隧之類的長隧道沒辦法超車又碰到龜車....之類。

這不是承認需要有"超車道"才能超越慢車過去

孤鴻海上來 wrote:

我開車這麼多年,有印象的龜車都不是在高速公路碰到,而是在平面道路。像北橫/中橫/舊蘇花/阿里山公路/新中橫...很多路段都禁止超車,碰到一個龜車會被卡很久又無法超車。

歐洲人連在山路上都跑到 100km

上下山都更須要讓道的規則 , 才不會兩隻羊過狹橋

這裏對向是停下來等,但還是過不去,於是我倒車到寬一點的避車彎

上下山都要讓

這和遵重法律授予之路權 , 超車者取得路權能使用超車道, 非超車讓離超車道, 不是一樣嗎?