sansen wrote:

大部分人都開在速限以下, 老實的開在外線,

開在外線遇到比較慢的車就要超車,

也就是說, 一直在內外車道換來換去,

老實的開在外線? 是因為行車靠右的法規 , 不是因為車速 !

110km照樣能行駛外車道

公路上不會只有一台車? 公路是為了單一個人設計的嗎?這單一個人是公路上的VIP客戶? 包下整條公路?都不必看帶位規則? 都不必看法律規定?自己挑喜歡的車道隨便行駛 ?

走那一條車道無關" 速限" ! 所有車道最高速限都相同 !

我國有路權規定! 並不是蠻荒時代,拼快就搶到車道的叢林法則?

我國根本沒有 依"最高速限"去授權行駛那一條車道的法規 ! ←那是這條車道的限制,是該車道的遵守義務! 不是授權使用車道之路權!

應該是所有車都應該開在『速限』的規定值! ←無條件遵守義務!

因為每台車車速都不同! 甲車的110公里和乙車的110公里, 車速其實是不同的!

會有速差產生(V2-V1)= a 加速度 , 這個加速度a會改變彼此的車距

加速度a為正值 , 會加大拉開車距 ; 加速度-a為負值,會縮短彼此的車距

是因為車距縮短了,有追撞之虞不安全了才需要換一個"有車距的車道"

並不是因為絕對車速多少公里? 而是因為兩車之間的相對車速,有速差

依據經濟部標準檢驗局公告雷射測速儀檢定檢查技術規範,有每小時+2到-3公里的誤差值

國道高速公路警察局在立法院備詢也表示,雷射測速儀是有誤差的

所以 ,107 ,108,109,110,111,112km , 全部被視為是 110km,全都是最高速

所以在測速抓違規指出來的絕對車速, 通通是 110km 速差(v2-v1)=0

但是 實際上卻不是 !

左圖 107km 和右圖 112 km , 兩者只要一秒, 就產生1.38888公尺的速差

然而,最精密的雷射測速,在儀錶上的速度,卻不是107或112,明明兩者都是 110km,都是最高速限

但是用肉眼看, 可以發現兩台車,一前一後, 和後車的車距就是不同,車距一長一短,不是等距

兩車的車速, 在雷射測速之下,卻都是相同符合最高速限

只看代表"絕對車速"的"最高速限",是看不出"車距"有變化的

一般的錶速和實際車速, 又有 7-10km 的差距 。

要看"相對車速"(一台112km對比另一台107km), 或速差(5km), 才看的出"車距"的變化

以"超車道"路權"超車比中線快"來解釋, 根本不會有"速度(絕對車速多少公里)混淆『最高速限』"的問題

況且,道路交通標誌標線號誌設置規則第 85 條

最高速限標誌「限5」,用以告示車輛駕駛人前方道路最高行車時速之限制(←限制在這裏),不得超速。

告示! 是反向的, 並非正反不分?依 最高速限(標誌) 行駛 就反方向自我解釋變成「最高速限行駛」是 "駕駛人自選車速"?

駕駛人的車速根本就不是那面"最高速限"標誌!

這條法規是授權主管機關(交通部及內政部)得以只依據"最高速限"標誌執法,因而改變了車道速限 !

不是駕駛人能自選車速, 達到 最高速限行駛」就佔用車道?

『超車道』是車流的疏洪道 , 車流量大時因車多擠在一起,造成車距縮短,

車距不足了,裝不下這些車,車輛才自然溢入超車道

車行道 Carriageway 有三個車道 lane , 其中最內側的車道被設定為"超車道"

"超車道"是用來解決"速差"問題

所有車輛能行駛的車行道 Carriageway 被區分成三條一串的車流

每一串車流依據 跟車模型理論(Car-Following Theory)

保持 (車...安全車距...車...安全車距...車...安全車距...車...安全車距...車 )行進

每一串車流,如果前車慢後車快 (前車車速V1-後車車速V2)=負數 , 加速度-a會縮短彼此的車距, 會產生負的加速度-a, 衝擊波作用在整體車流上

怎麼辦? 換一個有車距的車道 , 而且要超過 (相對車速比較快,才不會產生負的速差值(加速度))

還必須要回到原本超越的慢車的前方,這樣才是調整讓 "快車" 擺在整列車流中,慢車的前面 , 車速慢的車放在後面

車流中一定有未達速限的車,這就需要超車,超越後,行駛到"有人開的慢"的前方去,超越過去後且回到原車道, 密度就下降

超車道一進一出的利用方式, 是不會增加車道密度的

"超車道"這條疏洪道,依法是一條繞道bypass,繞出去分流車輛,是用來調節車流 ,以維持公路的順暢!根本就不是單一個人不想超車?不會超車?不懂超車? 就跑去佔用?

這種做法是平時水流涓細,卻將疏洪道裝滿水 , 一旦發生暴雨洪流,山洪暴發 ,水流無疏洪道能宣洩,當然泛濫成災

目的都是要讓車流平順 , 不要激起伏流和亂流,讓車流有次序的前進 ,避免車流擾動激起衝擊波

問題是, 出口匝道在右外側 , 不是擠在內線就能離開高速公路?進出都是螃蟹橫行橫過三個車道, 殺進殺出嗎?後面外中內車道上的車,全部都要煞停閃避? 引發整個車行道Carriageway上的車流擾動

sansen wrote:

開內線比較輕鬆(少換車道),

若沒人比他快時, 沒擋到任何人, 就讓他在內線也沒關係,

問題是沒要超車, 跟外線一樣速度, 就會擋到人, 一直開內線就不合適了

沒關係嗎? 這台不超車的車佔用了60m長的車道(車身佔去5m+安全車距55m),

(1)這一台車不超車的車佔去"超車道"其中一段60m?這是在切割超車道, 讓超車道變成零碎的片斷空間 , 沒有夠長的無車空間(車距)能夠加速

高速公路及快速公路交通管制規則第 6 條

汽車行駛高速公路及快速公路,前後兩車間之行車安全距離,在正常天候狀況下,依下列規定:

一、小型車:車輛速率之每小時公里數值除以二,單位為公尺。

法規是不是明白規定了 "行車安全距離"

有55m車距→才能110km行駛

有45m車距→才能90km行駛

有40m車距→才能80km行駛

(2)越多車擠在一起,車距越短,受前車制約車速就會降低, 那裏還能110km?

相同的車道長度 , 2台車有50m車距→能 100km/h行駛

相同的車道長度 , 多塞進另一台車擠成 3台車 ? 車距剩下30m →降速為60km/h行駛

台灣被錯誤的函釋所誤導,總是壓縮車距在開快車? 以為只要踩油門到110km其它都不必管了?

並不會"開內線比較輕鬆(少換車道)"喔 , 我國法規雖然規定行車靠右,但是台灣駕駛人是反過來"行車靠左"都往內車道擠

所以反過來, 外車道反而是車最少的車道, 有更長的車距, 前方有狀況更有時間反應

內側車道是最壅擠的車道,車距是最短的卻開快車?前方有狀況並沒有時間可以反應

sansen wrote:

沒要超車, 跟外線一樣速度, 就會擋到人, 一直開內線就不合適了

是的,這沒有錯 , 無超車行為是喪失路權! 沒有被法律授權去使用內側車道 !

但不是只有併駛會阻擋車流

台灣人毫無路權概念

台灣 還停留在 先搶先贏 的蠻荒時代 , 在馬路上佔位 , 搶先 , 搶道就以為有道路的使用權利 (路權)

不是去看法律規定 , 是自以為弱肉強食 , 先佔先贏 , 看 誰先搶到位置 ?總是相信 車頭 先搶到那個位置 就以為有"路權"的叢林法則 ?

都是運用 叢林法則 , 才會忽視真正的法規

單獨的用路人,都是自認的理性利益選擇來開車,選對自己最有利的行車方式, 然而, 此種自我出發的選擇,與整體車流的理性利益選擇,是不一致的。

所以才需要法律 來加以分配/指定/排序 , 這台車在整個車路Carriageway上, 位置 在那裏 ?

法律所明文的"位置" 在那裏? 該位置的「路權」之範圍 多少 ?

所謂「路權」之範圍,依據道路設計原理,及交通法規定義為:「左右以車道範圍為限(處罰條例 45 條 2 款、4 款、12 款);

前方以該車最短停車視距(公路路線設計規範第 3.3 節)或安全跟車距離(處罰條例 58 條1 款)為限」;後方則以車身尾部為限。」

「路權」雖有信賴原則為其法律立論基礎,但其範圍並非漫無限制,更不可能無限延伸。

一個幹道直行尚未通過路口之車輛,是無法主張其對下游其他各路口之「路權」的。

因此,當超越某一距離範圍以外時,對於相對人之侵入車道行為,將不能再解釋為侵入路權,亦不能再成為路權主張或法律歸責之依據。

每台車都走在 法律所 劃分的 框框之內 , 才不會 "擾動車流", 保持車距在自己的路權框框內行駛也不會造成"壅塞"

未保持安全車距 , 超車那台車前方的 安全車距 已經觸及 前車的車身 , 已經侵入 它人的"路權範圍"之內!

並不是撞到車身 才 侵入 它人的"路權範圍"之內!

相同的車道長度 , 2台車有50m車距→能 100km/h行駛

相同的車道長度 , 多塞進另一台車擠成 3台車 ? 車距剩下30m →降速為60km/h行駛

無超車行為卻擠進超車道, 最大的問題是增加密度,減少車距, 減少的車距自然會制約了車速 !

sansen wrote:

開內線, 就要是開最快的那個,

考慮儀器誤差, 所以就是要開在最高速限與(速限+10公里)之間,

或是說不能比前車慢(跟上前車)

前面沒車,後面有車, 就是該讓了

能夠開多快? 要看周邊擠進來幾輛車,留下多少車距給你

前面有55m車距, 即每公里內只有16台車 , 才有辦法加速到110km

如果增加到每公里22台車, 車距縮小到只有40m, 對不起,車速只能是80km

LOS A,B,C 才是有55車距 , 擠在一起不離開 , 擠成LOS D 就沒有55m了, 是無法最高速限110km行駛

Q車流量 = D(密度) ⤫ V(車速)

道路 的最大車流量 是有上限的 , 並不能無限制把車子往車道裏面塞

擠到超過"臨界點",車速就會往下掉

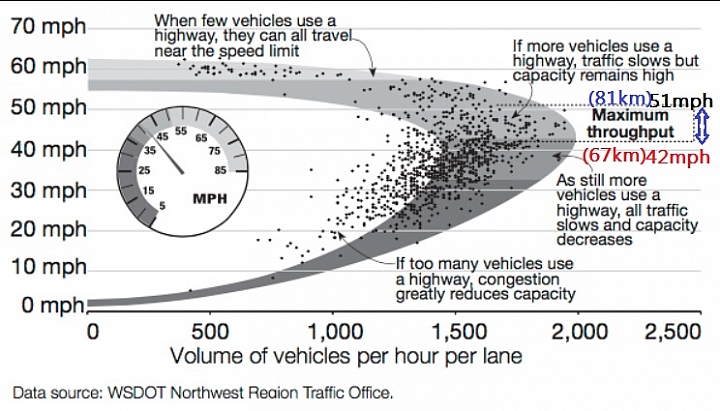

這張圖來自HCM2000, 這是美國國家科學院出版的工具書, 是高速公路建造時都要看的參考書。

由於道路容量Q是有上限的 , 超過上限車流就會崩潰,單位時間內通過多少車是有一個最大值Qmax

當車速 120km 時 ,車速快能較早達到目的地, 然而 Qmax 只能是每小時每車道通過 1300車

車多到超過1300車, 車距縮短怕撞上去會制約到車速 , 就無法為120km, 車速會降下來

如果車速降到90km, 會較慢達到目的地, 然而 Qmax 是能每小時每車道增加到通過 1750車

這樣就能容納更多車, 能容納該車流不會崩潰,且車速不會掉下來, 不會走走停停

這是 流率 (flow rate, q) 和 速率 (speed, u)這兩個車流參數對應圖

qm : 最大流率、

km : 最大流率時之密度

um : 最大流率時之速率

uf : 自由車流速率

kj : 最大擁擠密度 (jam density)

車速V快則車流量Q低

車速V慢則車流量Q高

時間就是金錢 , 車速慢浪費時間 , 車速快(安全車距拉長)容納的車會變少!,既要節省時間,又要讓所有的車輛同時通過 , 這是兩難

對照 V車速和車流量Q(flow)的關係圖

必須要有折衷的考量

對應最大流量Q 之最佳車速 , 大約落在 42mph(67km) ←→51mph(81km) 之間

設定在這個速度 , 有Qmax既可以容納 最多的車輛 , 且維持車速不會掉下來走走停停

並非是 ,〈開內線, 就要是開最快的那個,〉?

這是道路設定 最低←→最高速限 的另一個原因 , 為了維持一個最大運輸量和快一點達到時間之間的平衡

天花板(最高速限)和地板(最低速限)之間 , 讓車流隨便亂跑嗎 ? 就會變成 "車流擾動"

如果劃定成三個車道 ,做車速分流 , 區分成 快 中 慢 三種車速 , 做車速分流 , 就能減低 亂度

「車速分流」這是拿 天花板(最高速限)和地板(最低速限)辦得到的嗎? 辦不到 , 三個車道都相同無法區分。

車道 「車速分流」, 必須靠 超越 及超車道來完成

超越 及超車 會比 右邊的車道 車速快 , 這樣就能造成 車速 由內>中>往外的遞減

車道就能 「車速分流」

超車及超越後回到同行車道, 讓 "同一車道"維持 零速差 (V2-V1=0) , 這樣就不會產生 (V2-V1=a)加速度出現, 才不會有"衝擊波去擾動到整體車流

可以一直佔用"超車道"不超車?只要加速到最高速限 就一直行駛

除非後方有車逼近要超車 , 才離開 ?

這好像是非洲大草原的獅群打鬥搶當獅王 ?

我的車速達到最高速限?已經是最快的了, 就衝進去搶到內側車道 ? 就佔住不走了

後面來了個更兇狠的, 開更快! 拼不過 ?就只好讓位離開 ?

這不是蠻荒時代的叢林法則嗎 ?

事實上,後車依法要保持安全車距, 是在路權範圍之外 ! 根本無法逼近

法律用語一直是三個字的『超車道』, 相對的是 "中/外車道"

於"超車道行駛"是超越路權範圍內的中線車

1.路權是相對的

2.相對應在別的車道上 (超車道VS中外車道), 對中外車道超車 ,不是同車道 超車! 不可能叫同車道的車離開!

不可能超越"路權範圍"外的 內車道前車

超車道的前車是在路權範圍外

根本無法主張對路權範圍外的車超車

而是前車超車後有安全車距 ,法律要求回到原車道(駛入原行路線), 喪失路權 , 自動離開 ,才由後車取得路權

如下圖

法律:內車道應為超車道(劃出超車道範圍)授權B車能行駛超越2,3,4車(不只一台車),行駛直到2車的前方50m(速限100km/h)範圍的"內側車道"(路權範圍)為止

因為法律規定 , 超過,有安全距離...駛入原行路線 , 行駛到有安全車距時, 法律要求回到原車道(駛入原行路線),法律收回路權,路權就喪失了!

所以 安全車距 為 路權範圍

同時 A車正在對 路權範圍內的1車 超車

A車在B車的路權範圍外, B車並無法主張對路權範圍外的 A 車超車

B車是對2,3,4車超車, 不是對 A 車及1車 超車

內側車道後車依據高管規則6及11保持安全車距,並無法主張對路權範圍外的車超車!

同車道前車(A車)永遠在後車(B車)的路權範圍(安全車距)外!

無法要求路權範圍外的車"讓車"!

超車是超"路權範圍內"中線車道上的前車, 不是超內側車道"路權範圍外"的前車

是否擁有內側車道(超車道)之路權?

這就要看 該車有沒有在超"中線車" (超車成立,是相對車速高於中線, 和"最高速限"無關)

如果該車正在超車, "內側車道為超車道", 該車擁有55m路權, 可以行駛在內側車道上55m, 不必離開 !

若有後車必須保持安全車距跟車等待,等待前車喪失路權!

如果前面的車沒有在超"中線車" (前方無車可超, 併駛, 或比中線車還要慢!), 對不起,前面的車並無路權, 必須離開!

如果前面的車車速不足最高速限! 違反 8-1-3但書"指定以"速限標誌上方那個數字(最高速限)行駛"

超車擁有路權! 非超車喪失路權!

不能沒有路權觀念, 又拿歷史法規出來解釋現行法規, 又錯用寬限值! 寬限值只有寬限超過10km內, 沒有寬限低於速限!

"速限"不是路權 , 這是道路使用正確性! 這是一定要"無條件"遵守的"限制"! 這是義務!不是權利!

無中線車可超,則"超車"這個事實完全不存在! 這就是"路權"紅燈,此時,沒任何車能利用超車道!

德國 駕照題庫 有 編號 2.1.08-024-M 這一題

https://www.fuehrerschein-bestehen.de/Erklaerungen/wie-sollten-sie-sich-jetzt-verhalten-2-1-08-024-m

( 點入有影片)

Wie sollten Sie sich jetzt verhalten?您現在應該如何行動?

Ich wechsle 我改變

✖- den Fahrstreifen, damit ich [den gelben Pkw] nicht behindere

車道 ,如此我不阻擋[後方黃色汽車]

Du kannst den Fahrstreifen nicht wechseln, weil sich auf der mittleren Spur ein Fahrzeug auf deiner Höhe befindet.

您不能更改車道,因為在您的範圍的中間車道中有車輛。

✖- in den mittleren Fahrstreifen, da mein Überholvorgang abgeschlossen ist

在我的超車操作完成後,回到中間車道

Du kannst aufgrund des roten PKWs nicht auf den mittleren Fahrstreifen wechseln.

由於有紅色汽車,您無法更改到中間車道。

✓- den Fahrstreifen nicht, da [der rote Pkw] bereits wechselt

-不換車道,因為[紅色汽車]已經在變

Auch wenn das gelbe Fahrzeug schnell von hinten angefahren kommt, musst du auf der linken Spur bleiben, weil das rote Fahrzeug auf die mittlere Spur gewechselt hat und du deshalb nicht ausweichen kannst.

即使黃色車輛很快從後面駛來,您也必須停留在左車道,因為紅色車輛已切換到中間車道,您無法迴避它。

問題是 , 德國是 永遠 左側超車(超越) , 一定是左邊超越右邊

所以車速一定是 左側 > 右側

內車道車速 >中線車速>外車道車速

因此建立 車速由左往右階梯遞減 (車速分流)

內車道是 一路追上外側車道 , 所以能看到紅車因超越橘色貨車而變換到中線

德國講究 車輛位置在 "正確的車道"上

但台灣不是 , 是行車靠左?而且亂鑽 ? 那裏有縫那裏鑽 ? 完全沒有左右次序

這還要回到"路權範圍"

法律 分配了 使用權利 , 規定了誰有使用該車道的權利 , 也區分了使用該車道的"範圍"

所謂「路權」之範圍,依據道路設計原理,及交通法規定義為:「左右以車道範圍為限(處罰條例 45 條 2 款、4 款、12 款);

前方以該車最短停車視距(公路路線設計規範第 3.3 節)或安全跟車距離(處罰條例 58 條1 款)為限」;後方則以車身尾部為限。」

道路為公用, 大家一起使用 , 所以道路劃分, 由法律分配有道路一小部份的『使用範圍』

事實是 每台車只分配到一小段的車道 , 在法律分配範圍之外的, 是別人的路權!

路權 Vorfahrt (Right of way)不是"爭權" , 而是"禮讓", 禮讓給有路權的

CONVENTION ON ROAD TRAFFIC 道路交通公約 , 有專章說明 Right of Way 路權

Article 18 第18條

Intersections arid, obligation to give way 讓道

1. Every driver approaching an intersection shall exercise such extra care as may be appropriate to local conditions. Drivers of vehicles shall, in particular, drive at such a speed as to be able to stop to allow vehicles having the right of way(路權) to pass.

擁有路權者 先行

如果已經進入 "中線車道" , 路權以單一擁有為原則 , 不能侵入它人的"路權範圍"內

那麼 由外車道欲進入中線的車 就必須" 等待 "

如果 , 如德國 駕照考題 2.1.08-024-M 這一例 , 外車道已經要進入"中線",而內車道車速比較快, 馬上就會超越 "由外側車道進入中線車道" 的紅車 , 所以 應該是不換車道繼續 在內車道上超車

"維也納道路交通公約" 第十一條 超車及連貫行駛

(五)在車行道內若至少有二車道以上專供駕駛人行進之同向交通之用,駕駛人倘囘至本公約第十條第三項所規定之位置、須不久或立即再超車時,為採取該動作起見,得留在第一次超車動作所使用之車道,但須確定其動作不致使速率更大之後行車輛駕駛人過於不便為限。

這還是因為要超車(須不久或立即再超車時), 所以才留在"超車道"上 , 喪失路權後, 有安全車距, 還是要回到 公約第十條第三項所規定之位置---→靠近順行方向車行道之邊沿

本來就是有安全車距才回到原車道

我國所制定的 交通法規, 並不能天馬行空 ! 路權 規定 必須依照公約 被寫進法條當中

我國簽署過 日內瓦道路交通公約 及 維也納道路交通公約

維也納道路交通公約第三條 遞約國之義務

一、(一) 締約國應採適當措施確保其領土內之現行道路規則在實質上符合本公約第貳章之規定 。

"維也納道路交通公約" 文件上是有"中文正體漢字"的 "秉本國政府正式授予之權",謹簽字於本公約 ,以昭信守。

簽名的 Liu Chieh 劉鍇, 是中華民國駐聯合國常任代表

白紙黑字

大法官釋字第 329 號

依上述規定所締結之條約(公約),其位階同於法律。 ←白紙黑字

這等同於國內法律

內文搜尋

X