對於某位版主的銀行股產業簡介

寫的好像不是現在的事情

等了許久

不見版上其它出身金融界的高手出來除錯

只好趁旅伴去泡湯時

利用過往經驗又查了資料

逐段標示、逐段說明補充

沒有鼓勵購買銀行股之意

只是說明清楚,避免造成其它投資大眾之誤解

投資有風險、請自行謹慎評估

股海出擊 wrote:

民國90年代,效仿美國,金融百貨化,台灣開始成立金融控股公司,目的為一次購足所有金融商品,並希望可以互相利用金控體系下的客戶資源,交叉行銷

但實際狀況卻不是如此,隨著個資法越趨嚴謹,就算金控體系下的客戶,也不得隨意行銷。因此,金控其實已經失去其原始成立的目的,重要的,只剩下象徵性意義了。(恕刪)

交叉行銷那是課本寫的

最根本原因在於金融監理

那個年代,多少銀行因為股本過小被有心人覬覦

聯合幾個金主,在市場上買進股票

加上徵求委託書

就可以掌控經營權

方便利用人頭貸款

躲避銀行法有關利害關係人的貸款上限

或是利用交叉融資

把銀行當做是自家金庫肆意搬錢

加上當時世界潮流在打破金融異業經營的限制

美國在1999年頒布金融服務現代化法案

正式撤除1933年以來禁止商業銀行與投資銀行跨業經營的限制

日本在1997年通過金融控股公司整備法及銀行控股公司創設特例法

歐盟在1989年發布二號銀行協調令等等

台灣為了要與世界接軌與競爭

也剛好那個年代一堆銀行發生問題

這才在2001年通過金融控股公司法

就單純為了交叉行銷?

另外,你講的個資法不得隨意行銷這件事

主管機關是有規範個資的使用範圍

例如你在銀行開戶的個資不得為同金控下面的壽險、證券....等等子公司行銷之用

可沒說你開戶的銀行不能向你推銷壽險、證券、投信等業務...

銀行不會因為不能交叉行銷就無法推行業務

跨業經營的綜效不在於有無交叉行銷的推展

在於營運成本的降低、專業人才的流動、資金差異化的使用效益等等

股海出擊 wrote:

這個問題我想應該很好回答,在目前的社會氛圍下,政府暫時還不敢讓銀行業倒閉。但是事實上,有許多型態上已經倒閉的公司,被政府接管並且賣給其他銀行

諸如,中興銀行,高雄企銀,中華銀行,慶豐銀行,寶華銀行,花蓮企銀等,台東企銀,中聯信託,亞洲信託,還有許多實質上可以稱為接近倒閉,但透過各種手段注資,出售等。經營權易主的銀行。

所以,銀行業並不好經營。這是個很明顯的答案。.(恕刪)

究竟是大股東掏空還是純粹經營不善?

上述這些銀行,哪個不是因為大股東亂搞

不是去搬錢到自家企業護盤

要不就是亂搞掏空被擠兌?

有哪一個是真的因為經營不善或是營收太少、成本太高而不行的?

你要推論到不好經營?

你上面講的那個年代

誠洲、佳錄、濟業、大霸、訊碟、中強、博達等當時很夯的電子股

股價有的也300元以上

不是後面也破產下市了?

到底是不好經營還是大股東掏空

可以搞清楚再來講嗎?

股海出擊 wrote:

然而為了爭取更好的業績,銀行團也非常喜愛金額高達百億元以上的聯貸案,例如晶圓廠,資金需求就相當大,但是,各位應該也清楚,萬一其中有一家企業經營不善,光是一家倒債,銀行團就會灰頭土臉,最基本的狀況是,銀行團還會再借出第二筆應急款項,希望能支持這個企業有起死回生的夢想(恕刪)

知不知道聯貸案不是每個銀行都想要的?

主管機關還有個別行業貸放總額的上限規定

沒上面寫的那麼容易

聯貸案的利率多少你曉得嗎?

以台幣而言,某些企業以前是用銀行同業拆款利率去加個0.05%-0.1%來算

後來金管會有個下限說是1.7%,但根本不可能

用這個利率,企業去個別貸款就好了

甚至可以低到1.2%

再不行,用發行商業本票籌資

當然以短支長並不鼓勵

外幣而言,以Libor的利率來算

這上面的利率來說

不少銀行的資金成本太高

參與聯貸根本沒賺錢還擔風險

另外,請問哪裏來的證據或是實例?

企業出了狀況後,參與聯貸的銀行團還會借第二筆款項給客戶應急?

很想知道

政府政策指示、強制命令的不算喔

90年代那種為了掩蓋大老闆去搬錢的也不算喔....

股海出擊 wrote:

只有陌生人,願意幫助您,而且在他的能力所及之下,他會盡最大能力,希望借最多錢給你,而且保證會用最快的速度,在業績導向下的現金銀行業,成為股東的您,您的錢正被用最快速的方式借出去,而且有時候為了業績,有一些財力證明的文件,是不是也有時候,就不適那麼重要了??(恕刪)

你這麽寫,意思是銀行為了去化存款,就隨便借錢給一般人了嗎?

沒有收入證明也可以嗎?

那我可以說,隨便去上一些銀行的網站看看

去試算一下可貸金額就知道了

現在的銀行會不會隨便借你錢?

在民國90年代確有雙卡風暴

資金氾濫到沒有出路

主管機關也想減少地下金融的危害

放任銀行前端衝刺消費性貸款

漠視後端的徵信、授信管理系統的鬆散

造成社會風暴

那時候買銀行股才是可憐

但是現在呢?

去借錢有這麼好借嗎?

金管會在雙卡風暴暫歇後有頒

金融機構對於債務人

於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額(包括信用卡、現金卡及信用貸款)

除以平均月收入,

不宜超過22倍的規定

股海出擊 wrote:

不管您信或不信,未來的房價在10年內,每年至少都會呈現3-5%的下跌幅度,10年後的房價,會是現在的6折左右。銀行承受的擔保品價值遽減,會造成什麼樣的危機,或許您也可以推估看看,當然,如果央行持續堅持不調升利息,這個恐怖的預測,可能將會推遲到15年後,並且房價只會以每年2-3%的幅度下跌,至於央行的決策,我無法預估(恕刪)

推論有誤

首先,銀行的擔保品價值本來就是與日俱減

不管是不動產、汽車、廠房設備都會有折舊

就算房價沒有跌

也不會有那種10年前是100萬

十年後還是100萬的擔保品估值存在

銀行會對已貸放客戶定期做追蹤

定期查驗擔保品的市價波動

是否已達不足額擔保

當然我不否認還是會有疏漏

另外,銀行徵信有所謂的市價估值與可貸放價值

除非你做假,或是搭配信用貸款

否則銀行不可能會以目前市價估值全額放貸

銀行授信品質對於房價跌落還有這有如護城河般的保護

再者,在這貸款期間內

一旦過了寬限期,就要開始本息攤還

銀行所貸放的金額也在逐月回收

擔保品的市價/貸放金額比的自然跌落

對銀行不生太大的影響

股海出擊 wrote:

金管會在未來,已經明確要遏止,理專不斷的要求客戶買入賣出,重複收取手續費,這個將是第一次對銀行財富管理收續費的重大衝擊,改成基金總存量管理下,除非客戶源源不斷的匯入新資金,否則將無法創造新的手續費收入。(恕刪)

我不想挑你語詞上的毛病

你還是誤會了金管會的原意

請看連結

金管會的聲明

財富管理手續費的計算簡介

失之毫釐,差之千里

況且現在也不止銀行才能承做財富管理業務

這部份非金控之保險業與證券商也能承做

股海出擊 wrote:

客觀來說,官股銀行雖然老派,但是由於員工的工作權保障較為完善,簡單的來說,只要不出錯,幾乎都可以做到退休。也因此,不出錯,凌駕於業績之上,換言之,在授信品質上,也會高於一般民銀行庫,同理,業績壓力越大的銀行,業務人員為了達到目標,都會有自己的一套方式,因為,達到業績是唯一能繼續做下去的關鍵。(恕刪)

還是寫錯了

我們來看數據

參考下面連結

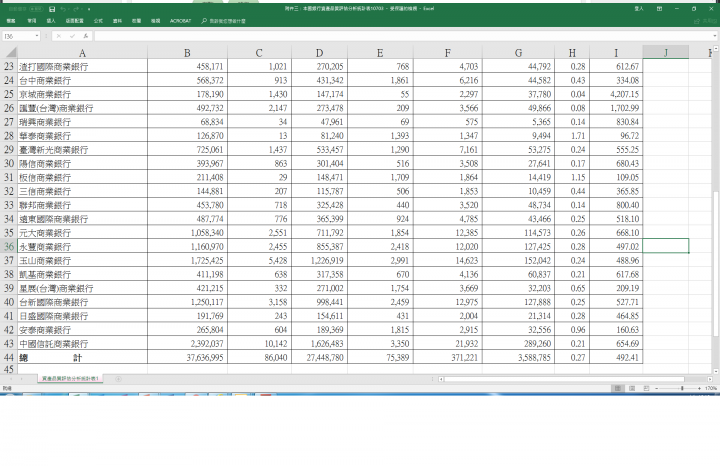

金管會本國銀行逾期放款資訊揭露

就以107年3月份為例

泛稱的官股銀行逾放比是最低的嗎?

民營銀行除了某兩間外,其它的有很差嗎?

你在前面所提的三商銀

以前是民意代表的禁臠,台企銀也不遑多讓

呆帳金額之高,在業內眾所皆知

還有官股銀行要配合政策指示

放了一大堆莫名其妙的貸款

沒列在逾放是因政府有編預算支應

官股銀行授信品質較好?

真的有待商榷

股海出擊 wrote:

總而言之,根據上述簡要的說明,提醒各位,在目前景氣良好的況狀下,企業暫時還能繼續穩定經營,利率不調升的情況下,房貸業務也都還能在客戶收支平衡下,持續按時繳費,土建融部分,只要體質不要太差的建商,也都還能撐下去,股市崩盤前,還有理財收續費還能收之前,財富管理業務也都還能持續擴張。(恕刪)

銀行法72-2條的規定

商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額,不得超過放款時所收存款

總餘額及金融債券發售額之和之百分之三十。但下列情形不在此限:

一、為鼓勵儲蓄協助購置自用住宅,經主管機關核准辦理之購屋儲蓄放款

。

..........

主管機關於必要時,得規定銀行辦理前項但書放款之最高額度

你覺得一般的商業銀行不會倒是要靠建商體質好而已嗎?

不要以為銀行滿手不動產抵押品

不要被電視名嘴還是什麼分析師給騙了

土地銀行是不動產專業銀行

不受銀行法72-2條限制

承做不動產相關貸款最多

它的逾放比有比較高嗎?

可看上圖的逾放比率表得知

台灣的銀行真的要倒不是因為單一行業出狀況

出問題是出在人謀不贓與流動性不足(存款擠兌)

美國那種次貸公司或是雷曼兄弟公司的倒閉

基本上不會在台灣發生

因為金管會不會讓這種專業銀行的業務太過專一

以致沒法分散風險還禍及別人

以前有個臺灣工業銀行

因為業務的推展不易

現在變成一般商業銀行(王道銀行)就可以得知

股海出擊 wrote:

以玉山銀行為例,2002年打銷呆帳EPS-1.8元

台企銀打消呆帳EPS-5.84

打消呆帳在過去大約五年發生一次,由於海嘯過後,大多頭行情,加上史上最低利率,讓大家誤以為,借錢的人,以後都會還錢了.......

在超低利率的情況之下,只要能夠還利息,呆帳永遠可以延後發生。本金未必要開始還錢.....

銀行EPS帳務調整,是有其會計原則,可以利用並且延後攤提(恕刪)

你前面不是說官股銀行授信品質較好嗎?

怎麼台企銀打消呆帳比

還比玉山銀行高?

呆帳提列可以永遠延後發生?

銀行有何會計原則可以延後攤提?

你是在講九十年代的事情

還是在講現在的銀行?

光一次金融檢查就操翻銀行了

你以為可以怎麼搞?

借新還舊?把前期應付本息改列新貸款的本金?

那新貸款的舊擔保品估價要如何反應?

把長天期逾期放款改列其它項目嗎?

要如何說明改列原因?

只因為有還了一期款項就可以改列嗎?

要怎麼應付會計師查帳簽證?

法遵那邊要如何處理?

還有金管會檢查局這關要過

不要小看金融檢查

以前或許可以唬弄得過

我承認曾幹過這種事

但是現在很不容易

另外補充的是

金管會或中央銀行

會對銀行的貸款有諸多種種限制

最簡單的從

存款準備率(支存、活存、定存各有不同的準備率)

基本放款利率調整

資本適足率

分期分類信用管制

等等不需法令規章修改的行政手段

就足以讓銀行在授信內容上預防將來可能的骨牌式崩塌

而金管會方面

除了把金控的資本額下限上修到600億元台幣

已經杜絕了有心人士從股市中買下金控經營權的路

加上行政手段上的審查、如所謂的金金分離、產金分離

又讓過往產業利用少數持股加上委託書得以拿下經營權的弊病不再發生

產金分離是指產業與金融業大股東,只要持有金融機構股權逾10%,

金管會就可以審查其大股東適格性。

這項規定起因於2006年的力霸案造成中華銀行擠兌事件

為免再發生危及金融秩序的事,金管會要求產業與金融分離。

關於適格性的規定,

2006年時只規定金控董事長、總經理不能兼任非金融業董事長、總經理

但去年爆發永豐金控旗下租貸公司貸款三寶建設案後

金管會亡羊補牢

進一步規定不止董總座,

不可以擔任非金融業的董事長、總經理

或「職責相當」的職位。

金金分離是金管會近期所推動的政策

同一大股東在多家銀行擁有一定股權

或握有董事席次

會產生「競業禁止」與「營業秘密外洩」等問題

有必要限制最多只能插旗一家金融機構。

所以上列事項,不容易再現九十年代發生的弊端

當然某些家族式的金控,經營效率不彰也是問題

但這事情舉世皆然

差別在於,國外家族式的金控多由專業經理人掌理

外部董事與專業經理人可以有效管理不至出太大問題

但在國內

透過獨董及法遵制度的建立

這個文化才慢慢建立中

至於金管會

已多年昧於世界潮流

對新的金融業態及國際金融法規視而不見

行動支付、數位帳戶、人工智慧、洗錢防治等等

在在晚人好幾步,唉.....

要和世界競爭還有段路要走

銀行不是萬能鐵金剛

也會受景氣影響,但影響範圍大小

還是要看屆時的政經環境

與個別金控的授信品質、收入內容、擔保品的分散程度而定

因之而來的股價波動

就看你自己的評估與可以承受風險的大小而定

最後,我再回應一下很簡單的邏輯問題

股海出擊 wrote:

我曾經在宏碁75元的時候放空。單純從基本面出發,未考慮技術分析,目標價20元,可惜,眼光太遠了,現實情況是被咖空到100元?不太記得,差不多附近,後來跌到10元上下

我也在宏達電750元的時候放空,目標價100元,也是基於基本面出發,未考慮技術分析,被咖空到900元,漲到1300,也一樣士眼光太遠,後來跌到45元。

以上兩次基本面分析放空,不只顯示出我的基本面分析有多強大,但是也告訴我,很重要的事情,我總是看見太遠的未來。

也因此,我才不斷的重複,我不相信價值投資。

宏碁,宏達電,我都受重傷,幾乎虧損掉全年獲利。這兩次教訓,我都會在以後的文章中分享歷程

我,基本面分析,從來不曾出錯

但,我曾經在其中一個文章中提到過,放空個股,我看不見主力,是主力害我,放空大盤,我看不見一群主力,那是我能力不夠

(恕刪)

就以宏達電(2498)來講,照你上面所講,應該是發生在2010年9月以後的事吧

2010年發生了什麼事會讓你要去放空2498,真不曉得

就照你說的從基本面來看,或許有你的理由

不過,我只是很簡單講個不好聽的話

750元放空,被嘎到900甚至1300這件事情

似乎跟你的眼光看遠不遠根本無關

我也可以說當初有人在大立光4100元放空

就是看到這家公司諸如.....一堆原因等等

不值得這個價位,目標價3000

眼光也很遠啊

可是也得等到前陣子才有這3000元的價格

就算讓你在2017年年初用4100元順利放空

可是你賺不到也等不到用3000元回補

因為開股東會要強制回補

若是你的2498在750放空時

也即將面臨最多半年後開股東會強制回補

真來不及讓你跌到100才回補

只得讓你高價回補融券

就算如你所說用技術分析

也看不出來當時有放空的機會啊

簡單一句話,放空要放弱勢股

那時候的2498看來不弱啊

750跌到100要多久?

理論上最快的情況

每天跌停版也要連續28天沒打開才行

這在現實情況中有可能連續28天嗎?

實際情況是

前後整整三年多才跌到100元以下

融券放空又不是期貨

可以讓你一直轉倉再轉倉...

可能是忽略了遊戲規則吧?

說成自己基本分析很厲害,看太遠..

所以不信價值投資....

基本分析從未出錯...

這結論看起來真的是怪怪的

你是因為被迫強制回補

還是純粹認賠回補

只有你自己知道

因為我們不知你在何時回補、用多少價位回補

我以前年薪百萬美金的分析師同事

他手上握有百億台幣資金規模的外資客戶

要去空2498也不是這樣搞

絕對不會只用單邊去放融券

股價要如此崩跌雖不是技術分析之範疇

但2009-2011年手機業到底發生了什麼變化

得以讓你干冒即將面臨強制回補的風險去放空

充滿了黑人問號......

僅就標示內容討論

不涉與原作者之過往

至於其它的就不多說

撰文打字還頗費時

某些查證事項

得傳訊去問現在仍在職的前同事們

有的位居副總、金控XX長、期貨商副董...

就算我離職十多年真的過氣了

金融業的認知應不會比原作者還落伍

多少還有參考價值

至於人氣多寡,真的不在意

原作的鐵粉或酸民就請便吧

有沒有人看隨緣

千金難買我樂意

有空我就寫文

不想寫就上來看笑話去....

寫這種要附圖表及證據的文吃力不討好

以後還是少碰為妙

女友早已站在身後看我是不是在發廢文....