asas78 wrote:

誰攻擊了誰?

質疑..解讀成..攻擊?

封鎖是自由..愛做不做隨心所欲..

給機會?公告天下?

神的思維..真的是令我這庸人大開眼界!

本回文

除了針對版主個人之評論

未含任何有用之商業資訊

已經嚴重違反上述之通告

特此公告,此帳號將設立為黑名單

如果有針對此處裡,有任何反對意見之聲援讀者

歡迎提供看法供大家討論

否則今晚12點前,將執行封鎖黑名單之處置

本版主,只對於賺錢之議題有興趣,版主之粉絲也只對賺錢有興趣

請勿浪費大家時間,非常感恩

~~備註:在封鎖之前,歡迎此網友,補充一篇完整論述的景氣看法,或者產業分析,或者技術分析。可免除被封鎖之命運~~

以上分享

所有文章,不涉及實質投資建與推介,或任何股價之臆測及規劃,嚴禁引用筆記內容作為任何投資決策之來源

asas78 wrote:

我為何需要粉絲來認同我?

我就是我..認同與不認同..

我都依然能在股市裡好好的存活..

我既不開班也不授課..粉絲存在的意義?

我既不吹噓也不自大..粉絲存在的意義?

個人股票進出損益自負..粉絲存在的意義?

承認,活在自己世界的人

夠勇氣

我已經給你五分

既然你不需要認同。您就不用發文了

因為,你既然不需要被認同,你發文給大家看幹嘛

你發文的目的是什麼??

發文存在的意義是什麼???

你又不開班授課,又不吹噓自大,盈虧自負............你就刪除帳號,或者我把你封鎖,對您有影響嗎??

還是你..........需要,發文,被認同????????

我有點看不懂您的邏輯囉

總之

請在您被我封鎖之前,補充,一篇,能夠幫助讀者的財經論文

除非您很吝嗇,不想分享技術,除非您很吝嗇,不想花時間造福網友

我猜

您不會是一個吝嗇之人,今晚12點前

等您的大作

感恩

所有文章,不涉及實質投資建與推介,或任何股價之臆測及規劃,嚴禁引用筆記內容作為任何投資決策之來源

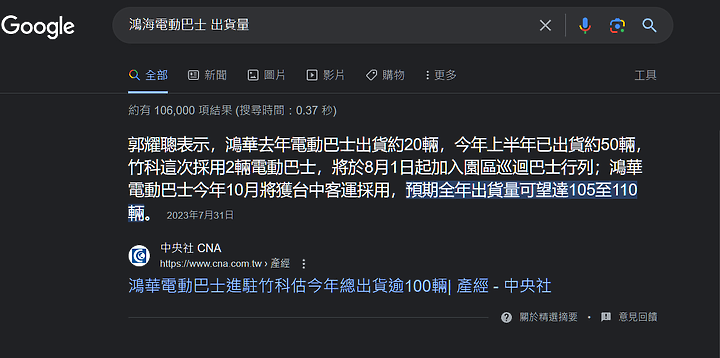

鈔能力 wrote:

出貨量150台 基本...(恕刪)

從優劣勢的角度來看看好了

鴻海進入電動車代工的劣勢來說

1.車業代工生產過去沒有成功的經驗

但這樣說就不會成功太過了

晶圓代工在TSMC之前也沒有經驗

但TSMC做成功了

但做第一個畢竟是風險相對高的

這對鴻海來說可以算劣勢之一

2.鴻海進入這領域晚了且缺乏相關的技術累積

當然鴻海可以透過大規模的併購來加快進度

但目前沒有看到

3.行業壁壘

我之前服務過的企業也有生產汽車產業的零組件

那個時間點有三個體系

美國 歐洲 日本

要打入其中之一的體系常常不光是技術問題

驗證那些耗費十年以上不算少見

拿蘋果來說好了

其穿戴裝置想跨入醫療的領域

也是被醫療領域的傳統大廠隔絕在外

到現在都不算有太大的進展

現在電動車起碼還要增加中國這個體系

鴻海要打近來雖然時間點不算晚到沒有機會

但也不是多容易

從優勢來說也是有的

1.文化適合

車的生產跟鴻海擅長的控制成本領域其實管理邏輯接近

都需要大規模生產搭配水平與垂直整合來降低成本

這些都和過去鴻海在電子領域成功經驗其實相似度高

2.電動車還在混戰階段

現在還沒整合成固定的幾個大廠

鴻海不是完全沒有機會

隨便抓幾個從優劣的角度來切入當思考角度

但有些決策是需要冒很大風險的

這是個大的行業

所以我前面說過如果只是投資在10億美元規模在這行業連基本水花都沒有

最最基本也得50億(差不多特斯拉蓋一個廠的金額)

大金額的投資當然也等同冒險不低

且還得有自己的獨特優勢才可能殺出重圍

特斯拉把生產高度自動化之外

把車的模組也大塊化(所以有大的碰撞基本修就跟換新差不多了)

BYD則整合高之外規模生產來控制成本目前做最好(電池 部份半導體.........等等都能自己生產外 產量也算目前最大)

這些現實狀況都是鴻海要做大的決策需要考慮的

這成本也適合用經濟學上的機會成本來考量

任何決策(選擇都是成本)

小投入想邊走邊看也是選擇之一

一雙玉臂千人枕、半點朱唇萬客嚐,還君明珠雙淚垂、恨不相逢未嫁時

內文搜尋

X