HousePig wrote: 這十年印鈔,瘋狂稀釋老百姓的存款,

等於把購買力集中有錢人手裡。

名目看上去,薪資、存款屢創新高。

但是薪資和存款越來越薄,中產階級消失更快。

這一段話,可能有點疑義。

這次印鈔並未導致通膨

而通膨應該是稀釋有錢人的購買力。

名目薪資創新高,在通膨不高的狀況下,要推導出購買力向有錢人集中,似乎有點勉強。

QE是好是壞,或者對誰有利,我也說不清楚,如果你能解釋得更清楚一點,懇請賜教,願聞其詳.....

goodtrustman wrote:

想請教三子父大大 ...(恕刪)

HousePig worte:

用1930年代的經濟...(恕刪)

我就是愛拍照 wrote:

這一段話,可能有點疑...(恕刪)

HousePig wrote: 但人民和富豪有共同硬需求的商品,顯得特別明顯。

修法之後,投機炒手減量的條件下,

豪宅建案占地依然遠比民宅多。

與其說是炒房,

不如說是一群老百姓,競爭輸給少數富豪。

我就是愛拍照 wrote:

這部分似乎又把美國QE...(恕刪)

HousePig wrote:

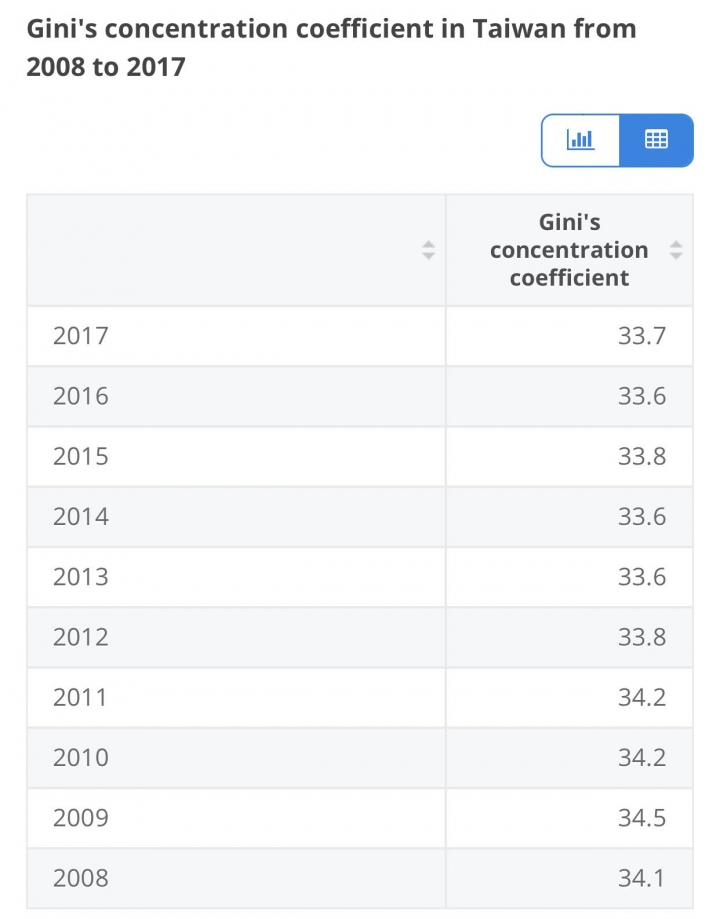

以我為例,

政府計算我的年收,

僅有薪資和股息,並且課稅。

假設我進入股票市場賺取價差,

資本利得的部分,政府並不算入年收。

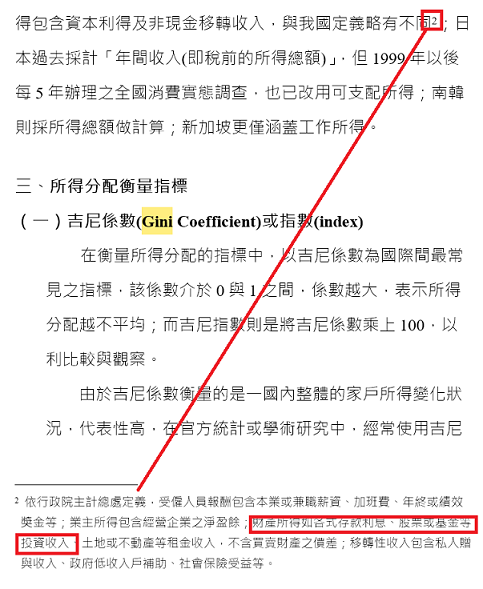

以這份資料做出來的吉尼係數準確嗎?

個人持懷疑態度。

HousePig wrote: (QE後)一般消費者的物價沒有大幅膨脹,

個人認定幾個原因:

1.生產力過剩是其一。

2.頁岩油出現,舒緩了這個現象。(個人認為這點比重很大)3.鈔票進入富豪口袋,百姓收入並沒有幾倍成長。...(恕刪)