磊晶和元件技術方面,直觀上因為用GaAs基板長的VCSEL的過去很難達到1330nm這種長波長(基本上不是GaAs的調變頻率),所以理論上是要以InP基板去長InP VCSEL才有可能去做到這類長波長的原件。然而,InP基板長出的InP VCSEL面臨到的問題則是另一組問題,也就是VCSEL磊晶中的DBR反射鏡容易生長的過厚的問題。此外,InP基板的價格也遠較GaAs基板貴上不少,因此,用GaAs去做'長波長VCSEL磊晶仍然是業界很期待的一個方向,特別是最近3D感測又熱起來,讓這個主題又獲得許多關注。

用GaAs基板長VCSEL要做到長波長,德國那邊從一些研究機構和英飛凌在很早開始,就開始用摻入氮的方式去長,然而這個氮的含量在細微控制上非常不易,特別是對MOCVD廠商而言。而這個極少量的氮的doping基本上沒有疑問是要用MBE去操作,從幾篇德國的研究也都可以看到學術單位是找上IQE的MBE部門去做學術性的研發。然而,從過去到現在很長一段時間,商業需求上,過去因為聯亞等其他廠商在做的DFB雷射或是F-P雷射剛好都能適當的服務上光通訊的長波長市場(雖然這兩種雷射相對VCSEL很貴),在3D sensing等需求沒起來前,長波長雷射的需求還沒有特別顯現,所以傳統上這種diluted nitride VCSEL的商用就沒有被重視。

現在的狀況不同了,未來很可能長波長的VCSEL市場首先會攻入3D sensing領域,而用MBE做的GaAs-based diluted nitride VCSEL因為價格上可以比InP-based便宜許多、良率也較高,所以很可能成為一個良好的解決方案。當然,InP-based VCSEL英特磊自然也有能力做,換句話說是在GaAs-based diluted nitride VCSEL和InP-based VCSEL上公司都能依賴MBE產能供應這個長波長且價格較為低廉的雷射市場

下面提供近期一篇德國研究機構和IQE對1330nm diluted nitride VCSEL的論文當作參考(需輸入驗證碼):Baseline 1300 nm dilute nitride VCSELs - OSA Publishing

長波長的其他應用與觀點 (source: Yole):

Wavelength evolution

Yole analyst Pierrick Boulay said in a release from the Lyon firm: “VCSEL technology is continuously evolving. It has already occurred in the past with the transition from 850nm-based VCSELs for datacom applications to 940nm-based VCSEL arrays for 3D sensing.”

And that evolution could continue as a result of the design of new smart phones and increasing use of organic LED (OLED) displays.

“A few years ago, smart phones embedded a notch in the front display to implement the selfie camera and the face recognition module,” Boulay explained.

“These elements take up space and are unsightly. The goal is to hide these elements under the display. To enable this, a transition in the wavelength used for 3D sensing would be necessary for the light to penetrate the display.”

That is because OLEDs are transparent in the short-wave infrared (SWIR) spectrum, at 1300-1400 nm. “The shift from 940 nm to such SWIR wavelengths will deeply impact the components and the supply chain,” points out Yole.

“For 940nm, VCSELs are made from 6-inch gallium arsenide (GaAs) wafers. SWIR VCSELs should be based on indium phosphide (InP), which is much more difficult to process, and manufacturing is currently done on 2-inch and/or 3-inch [wafers].”

And as Yole’s Pars Mukish adds, that wavelength shift would also require new photodetectors.

“Silicon can no longer be used in the SWIR region,” said the analyst. “SPADs [single-photon avalanche detectors] will have to be based on InGaAs material or use quantum dots.

“In both cases, the technology is still emerging, manufacturing yields are low, and availability of components is limited. This will lead to higher component costs for both the emitter and the receiver”

The Yole team concludes that, as a result, only Apple - whose phones now sell for more than $1000 - could afford such a profound technology shift.

IQE發布的IQDN-VCSEL,此處DN就是指diluted nitride:

https://www.gophotonics.com/news/details/2546-iqe-achieves-milestone-with-iqdn-vcsel-technology-for-long-wavelength-vcsels

這個IQE做的長波長vcsel,雖然沒寫出是用什麼做的,不過從他們跟學研機構的合作可以看出他們也拿出了MBE來長長波長VCSEL,過去IQE基本上都是用MOCVD在長,我相信他們這個IQDN-VCSEL的商用化工廠應該是美國那邊的MBE廠。

從中國的電信市場這個頹勢來看,依賴電信市場較深的廠商,譬如專門做DFB(EML的雷射元件)的聯亞,業績確實都在面臨下修,從下游的模組廠商或中國那邊的代理商近日的反應來看,這個狀況到今日都還沒有緩解 (可以自己搜尋:海信寬頻CTO直言不諱:5G無線光模塊需求斷崖式下跌)。

然而公司為什麼在近幾次法說會都說公司做的PIN、APD在缺貨,以及VCSEL從下半年開始到明年會很旺?我相信這主要是來自於另一個光通訊應用的市場,也就是資料中心廠商那邊的資本開支大幅提升,特別在博通於2019年推出400G(乙太網標準)交換器晶片Tomahawk 4 後,經過兩年整個光通訊廠商以及交換器廠商的合作驗證,導致今年美國那邊的資料中心廠商將從100G/200G逐漸轉換到400G,而形成的一個需求。疫情讓資料中心廠商紛紛在今年開始大幅增加資料中心的資本支出,美國的資料中心廠商導入400G與中國的阿里大幅增加200G需求的這個趨勢,在佔據資料中心建置成本50%以上的光模組市場,對應到的雷射跟接收端元件的規格是甚麼呢?分別是發射端要有25G VCSEL(GaAs-based 500m以下短距離)用於50G PAM4操作或50G EML(長距離)、TIA (InP-based 無論距離長短,不再能用CMOS做),接收端25G APD(InP-based 長距離跟超長距離)、PIN(InP-based 短中距離)。這幾個高速元件,除了50G EML中的DFB公司做的較少之外,其他VCSEL、TIA、APD、PIN公司都已經布局許久,和美國、日本、中國的幾個最知名的光模組廠合作了很多年,在今年下半年資料中心的拉貨趨勢下就可以看到成果。

在這之中,25G VCSEL在短距離上,400G資料中心對所謂短距離的光模組的需求從今年開始也會大幅增加,而這一個增長趨勢對公司這個磊晶廠商來說會是很顯著的。原因是,公司在這方面合作的中國龍頭廠商在性價比上早已是中歐美資料中心大廠過去最愛,但過去是購買美國廠商做好的VCSEL買回來自己封裝居多,現在基於中國國產化的趨勢,在這幾年這幾個中國廠商開始拿公司的VCSEL磊晶去自己做製程,這個部分也會在今年開始在高規格的產品中放量。 而這個25G VCSEL磊晶所用到的資料中心終端產品規格,分別是200G PAM-4 SR4 QSFP、400G PAM-4 SR8 QSFP-DD或400G PAM-4 SR8 OSFP,在數量上,這些單一光模組對雷射的需求數量是遠比之前多的,同時,因為雷射用的越來越多,在密集使用雷射的場景下所造成的溫度升高(70-90度)問題,都將使光模組廠商對磊晶品質的穩定度要求越來越高。這就是為什麼,公司最近的投資譬如說和Riber等等的合作很大一部分都是在這個業務上。

這個25G VCSEL磊晶的市場,隨著400G的導入,對公司這個上游廠商而言基本上可以維持8-10年,並在未來4-5年內高速成長(YoY:100%)。這個VCSEL的拉貨趨勢,會一直到8-10年後1.6T交換器晶片的導入,才會有另一波對雷射規格的典範轉移。此外,之前量一直還未能放大的其他元件包括高速APD、PIN、TIA,也將在今年下半年開始的資料中心升級潮中明顯受惠。

這一塊資料中心市場,因為技術規格很多,而公司又在產業很上游,所以許多報導不見得能說的清楚。而又由於這些光元件在資料中心以及電信市場中分別都用得上(只是模組的規格標準,例如調變速率、封裝規格用的不一樣),所以這一塊近期一直是在5G基礎建設的新聞中草草帶過。但我認為今年下半年到明年實際上的成長很大一部分將來自於這一塊,而至於5G基礎建設的需求甚麼時候能有較明確的放量而對公司業績能錦上添花,這主要就是看中國幾個電信商甚麼時候又再次推出3.5Ghz以上的頻段的招標就能略知一二。

- 毛利33%比想像中的低,雪災的影響看起來讓Q2的產能利用率下降不少,重新驗證可能也花了不少的冤望製造費用,拉低了Q2以InP為主的product mix,通常若GaAs生產正常而InP的訂單又很強勁的話,毛利到35%以上是比較正常的。

- 稅後純益2700萬,比我用break even point估算的多大概10-15%,可能是來自於一個800萬的其他收入(感謝大家補充是來自於雪災營運暫停的保費收入)。

- EPS 0.71 是2018Q2以來第二高,第一高是去年有PPP loan挹注的2020Q4,若扣除兩千多萬的PPP loan的話,2021第二季和2020第四季的本業營運是不相上下,單從數字上來說可以說是從冰災中回穩,不過比較細節性的解讀我相信是因為InP撐住Q2的營運,那在GaAs機台重新驗證完後(目前感覺還未完全回到正常生產節奏),量大的Phemt重新拉貨跟VCSEL下半年開始量產,8-9月會有很多很明顯的營收成長機會在那邊。

明天法說會,也期待釋出更多GaN方面跟機台出售的消息。

asiguo wrote:

2021Q2財報發布(恕刪)

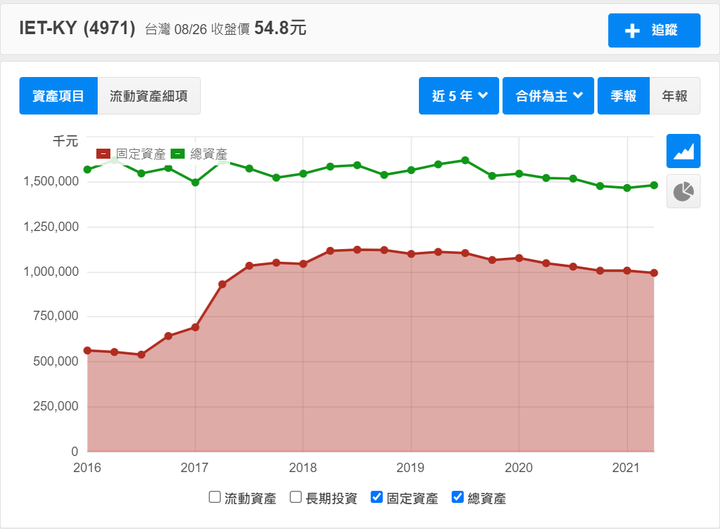

最近幾次法說會,財務長對資產報酬率偏低做了一些說明,可以來看一下資產負債表以及對應的折舊費用部分,做個投資紀錄:

首先看固定資產部分,固定資產從公司發完可轉債籌到錢後,購置土地、買機台、建置德州新廠,到2018年公司的固定資產達到高峰,達到總資產的71%,一直到2021Q2經歷出售機台跟折舊後緩降到固定資產的67%。先用google map看看新舊廠的位子跟外觀讓各位知道公司的錢主要花在哪邊:

舊廠位子在離德州達拉斯比較近的Richardson city,新廠在Allen City。從圖片也可以明顯看出來舊廠的空間和新廠真的差上了許多,而新廠現在是公司總部,外觀上也氣派不少。

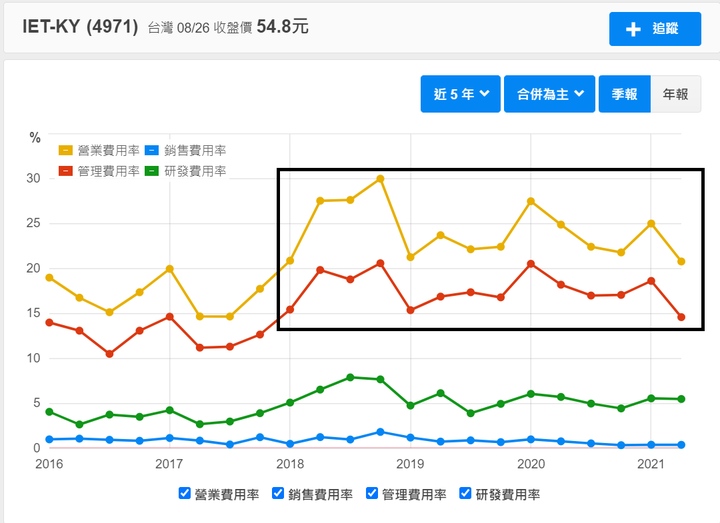

回到資產的部分,2021Q2固定資產佔總資產67%,當然,今年下半年如果公司出售機台的步調如期,那固定資產部分可以加速下降1-2%,整體對資產的理解,概念上公司固定資產大概就是10億台幣,第二張圖也可以看到費用率也大致是對應著廠房啟用後的時點而有所增加。

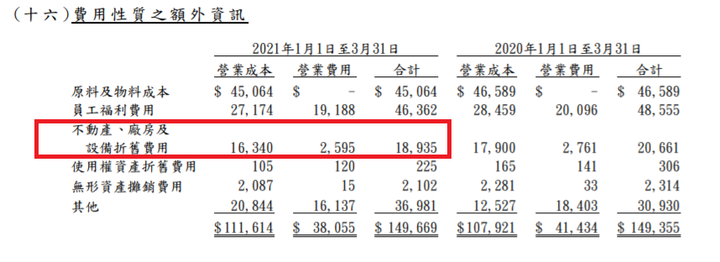

而公司的廠房折舊政策是按20-40年耐用年限去折舊,所以這部分的折舊費用推估是固定的,依照2021Q1財報六(十六),這部分的折舊費用每季總計大概是1800萬,其中絕大部分是放在營業成本中去算,而250萬真正跑進營業費用中,這也是造成這幾季毛利上不太去的原因,因為公司的會計政策上把廠房的折舊是往營業成本項去堆,毛利自2018後大概就到不太了2016-17的水平,因為2016固定資產只有佔總資產30%。

另外要看到的是無形資產的部分,主要是收購Soitec MBE機台時附帶授權過來的GaAs know how,目前經過好多年的攤提,過去一季是要攤掉一季200萬的營業成本,在2021Q3這個數字會歸為零,所以從Q3開始公司營業成本大概可以往下降200萬,Q2-Q3開始毛利會因此往上走1-2個百分點。

整體來說,短期內公司的營業成本跟費用大概就是這樣的一個狀態,也就是成本加費用加總一季1億5千萬,單月平均5000萬,資產報酬率要明顯的往上走,其實很難有更多的優化方法,唯一能做的就是盡快用機台把廠房塞滿提高使用率,並可能要更積極的去搶一些單子。這部分比較明確的是VCSEL,這幾年的營收成長幅度都維持在50%,今年營收占比到了double digits後明年對公司營收的影響會變得顯著,下半年InP的PIN、HBT重啟生產之後也希望有一些進步,GaN on SiC以及GaN on GaN在今年第二季就已經產出一些高品質的磊晶片出來給skyworks、穩懋,這些經常被忽視潛能的「研發單」,也已經開始讓公司的GaN機台在很短的時間內有營收進帳,公司也給出說希望明年可以到營收的5%,另外在top line的提升上我的感覺是公司仍然必須訴諸phemt產品,目前公司是和skyworks, Raytheon等往比較高端的新產品去發展,至於其他量大但價格沒有特別好(但仍然有個30%)的phemt產品,從法說會上財務長的談話是有這樣的想法,實際的執行我想是要等到Q3開始會有比較多的進展。

研發的部分,生物感測雷射跟長波長VCSEL都還需要2-3年以上的時間,公司我猜可能是和ams或哪個元件廠簽了聯合開發協議,在1380nm左右的長波長VCSEL是真的要用之前提過diluted nitride(DN)去做,公司不像IQE那麼潮在研發階段還就搞了一個商標說這叫IQDN,否則英特磊也可以把公司的長波長VCSEL產品稱做IntelliDN,這方面未來在Lidar、AR/VR 或是屏幕下3D sensing等都會有很多的應用,很明顯會越炒越熱,ams之類的公司會來簽聯合開發協議代表著MBE在這種大量的消費性產品上確實也被大廠看上長波長VCSEL得找MBE廠商,就跟Skyworks之類的很急著需要MBE廠商提供高品質GaN磊晶是類似的道理。

最後也是大家最關心的部分,我猜測公司在GaN on Si上可能是和STM意法半導體以及Macom的合作是一掛的,也就是用意法CMOS製程去製造GaN元件然後取代傳統silicon的LDmos解決方案,我猜測有些的GaN-on-Si磊晶技術可能某部分來自於Macom,Macom一直是矽基氮化鎵的領導廠商,而Intel可能是另一家,當然現在TSMC也開始license out,把技術一樣是授權給意法ST去弄。我想也就是和這些矽製程(第一代半導體)公司的合作,才讓公司了解到,自己的GaN-on-Si磊晶未來是會供給ST或是TSMC這種公司去做製程的,所以公司才會屢次強調200mm也就是8吋,甚至是12吋氮化鎵磊晶片的重要性,而反過來說這也是公司的MBE高均勻度磊晶會被ST、Macom這些公司看上的原因,因為CMOS製程的fab設備至少都是8吋為主,磊晶不做大一點意法也不好做,另外一個考量自然是成本,wafer的放大有助於GaN-on-Si的成本下降,這樣才能在快速地在性價比上和傳統的LDmos方案競爭,加速技術的導入。在應用上,GaN-on-Si主要就是small cell基站航太天空甚至是手機,都有可能是供給意法或台積電做,公司主要攻的應該是射頻應用,高功率轉換應用包括車用快充等我想很快也會切入,畢竟和美國能源部的研究計劃當初就是在做功率元件。關於Macom、ST等客戶的部分主要是根據公司的論調所提出的臆測,是否真的是如此還要觀察。不過總而言之照公司法說我看來第四季到明年這一塊GaN on Si也會有營收,而且金額還顯著的,比市場上一堆喊的震天作響的公司但沒有實質營收實在是好太多了。

關於台積電或ST目前就CMOS-compatible GaN on Si的技術發展,可參考:http://www.semiconductor-today.com/news_items/2020/mar/st-tmsc-020320.shtml

當然,也別忘了,和公司密切合作的Raytheon,最近也和Globalfoundries 有類似的Silicon foundry compatible GaN on Si 製程的合作案。

根據2021Q2法說會靳副總的說明,目前GaN-on-Si的二次生長的高濃度參雜產品是和兩個客戶合作,一個在美國而一個在台灣,都是CMOS製程的客戶,美國客戶是要公司供應8吋,而台灣客戶是要供應6吋磊晶給矽製程廠,由於是CMOS製程所以乾淨度要求非常高,目前公司已經可以長到客戶需要的濃度,只要客戶送來半成品的HEMT磊晶,公司很快可以提供二次生長(regrown)的服務給客戶。

而關於台積電的GaN幾篇論文中,也提到了「GaN磊晶均勻度」跟整體磊晶品質的重要性。MBE生長也成為了台積電點出的解決方案之一。此外,摘錄新聞「台積電的特殊製程處長段孝勤指出,台積電在第三代半導體布局有別碳化矽(SiC)應用材料特性,更關注在氮化鎵的商機,看好GaN充電更快、更輕薄以及更有效率,效率大於傳統材料的三倍,在資料中心應用需求上也是如此。就新材料開發上,他提到,矽基氮化鎵(GaN on Si)的挑戰主要是表面的不平整程度。台積電開發對應的特殊製程技術,能應對功率與RF元件需求,目前磊晶代工廠已發展出6吋矽基氮化鎵生產技術。」詳情可以參考:

A next generation CMOS-compatible GaN-on-Si transistors for high efficiency energy systems, 2015 IEEE

CMOS-compatible GaN-on-Si field-effect transistors for high voltage power applications, 2014 IEEE

內文搜尋

X