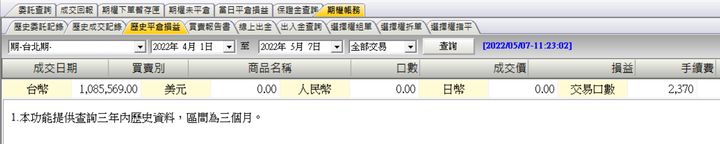

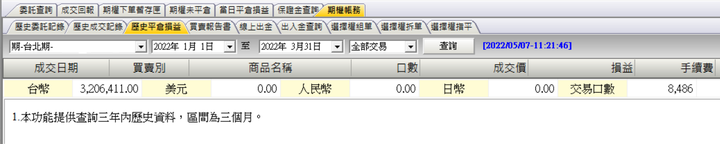

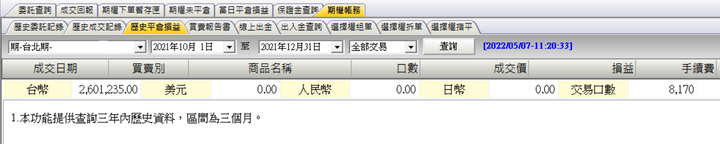

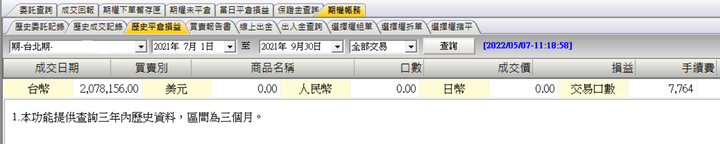

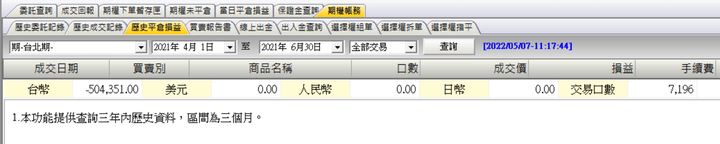

2021年: 約 800 萬,有達到

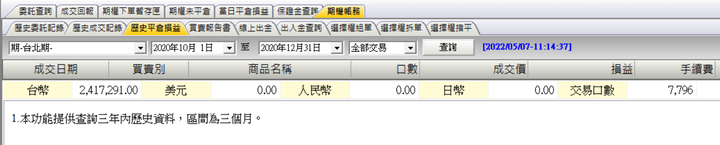

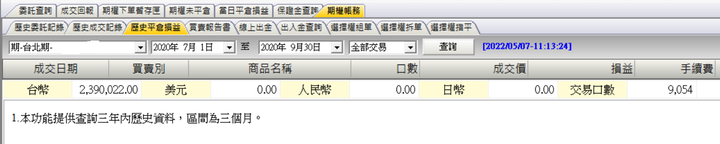

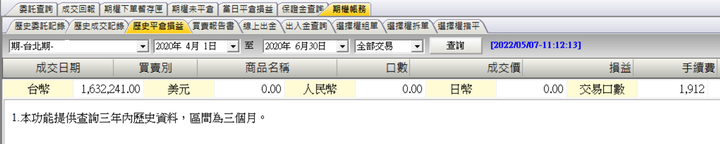

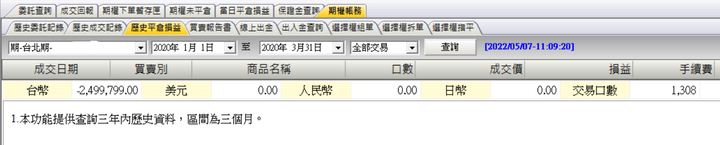

2020年: 約 390 萬,有達到

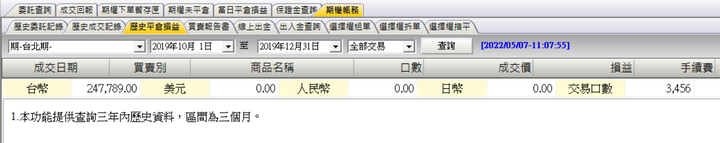

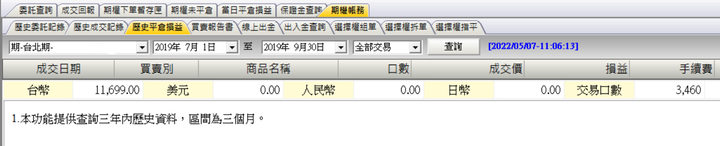

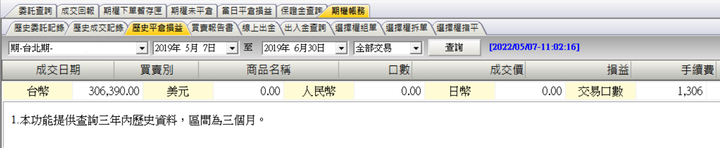

2019 年: 約 65 萬,未達到,再舊的資料軟體拉不到了,不過就算加上 Q1 依然未達到。

每年的再加上海外期貨的部份,數字會再高一點點,但截圖還要擦帳號,實在有點麻煩,就只貼台幣計價的了。P大 所問的220萬,是稅前的股利,需不需要再補稅,因人而異。上頭貼的對帳單,是已經扣完交易稅也扣完手續費的淨損益了,也沒有後續需不需要再補所得稅的問題。

個人認為,其實,硬要去分什麼長線、短線,是沒什麼意義的。「波段賺 100 萬」vs. 「當沖賺 100 萬」,誰賺得多? 這跟問「一公斤的鐵和一公斤的棉花誰重?」意思一樣。價差交易,基本上就是「一買再一賣」或「一賣再一買」來完成數字差,中間有可能因為配息或其它原因造成些許誤差。

因為交易工具的不同,有些工具短線進出損耗不大,因此可以專注在抓價差就好。大盤的期貨就是很好的例子,只要價差有一或兩個 tick 以上,就可以擠出獲利,這是需要不少手續費的台股較難做到的 (如果用海外的免佣交易,就有機會)。至於工具本身適不適合長期持有,能不能丟著不管,海外帳戶產生種種稅務問題等等,這些都屬於另一個完整可以討論的題目,就不再細說。

不專注於價差交易,改以當股東並獲得股東權益增長為目標,這當然也是可以取得獲利的好方法。雖然個人認為,這個方法的難度與風險,並不見得比專注在價差交易來得低就是。

不同的人,可以想出很多不同的獲利方法。比獲利高低或比獲利百分比,當然會有人第一,有人第二。再加上每個人可以投入市場的資金是不同的,200萬對投入一千萬的人來說算很不錯的回報,但對投入五千萬的人來說獲利率就差得多了。所以才會有人認為應該看百分比,而不該只看金額。可是,老實說,可投入金額還是很重要的,畢竟金額太小,就算獲利有 100%,雖然獲利率驚人,但對想靠獲利改善生活,可能幫助還是不大。所以,想要靠市場來幫忙養家,還是需要投入足夠的資金才行。

雖然人人都認為獲利能越多越好,但若進入市場時能有個明確的目標,以是否能達成自己的目標為成功與否的依據,就會發現,其實別人的成績,跟自己並無相關。每個人需要專注的只是在於自己是否能完成自己想要完成的目標。

最後我想說的是,個人並不是很喜歡 P大 挑臖式風格的發言,但過去幾次的對帳單貼文我都參與了一下,(以後應該就不參與了,因為對這風格實在不喜)。原因有二。第一是,長期以來,感受到不少人對期貨有不必要的偏見,對於偏見觀念已經根深蒂固的人,其實我也懶得多說,只是覺得有些剛要接觸市場的人,卻只能看到充斥版面的無用訊息和失敗舉例,因此錯失一些可能性,這實在有點可惜。畢竟,自己當年還在摸索時,也是因為有幸接觸到一些走在這條路上的前輩的分享,才漸漸摸出屬於自己的路。第二個原因是,大多數貼出獲利對帳的人,都是持有股票多時,最後獲利出場,較少人貼出期貨成績,這容易讓人傾向相信,只有股票能獲利,但其實可以用的工具絕對不是只有股票而以。賺多賺少不一定,但最少個人有開始詳細記錄成績的十三個年頭裡,只有三次是整年下來成績為負,最近一次是 2015 年的事了,而這三次負值的加總,略低於 230萬。

只要能獲利的方法,都是好方法。如果能確保自己能獲利,但又不會被踢出市場的方法,就是比僅是好方法,還要好上一點點。祝大家操作順利!

。

。 。

。