我講我的故事

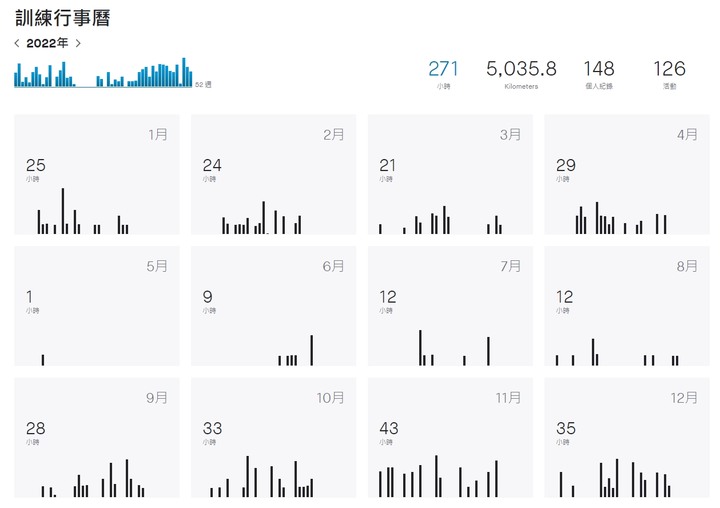

話說疫情前我車騎很勤

一週三次很正常 雙腿練的都是肌肉

也會給自己常騎的平地路段計時

當時風向對的最速紀錄是28.5kmh

疫情之後就少騎了 有時候兩週才出去吹風一次

時隔幾年 又想說來計時看看同路段

以我打回原型的體力 騎出25-26kmh吧

當時算有點驚訝不算差

之後多練幾次後計時 已經跟當時28.5差不多了

又幾次後 居然破30kmh 真有點驚訝

之前拼的要死才28.5kmh 這次沒練多久就破30kmh 體感還不會很累

而且我還老了三歲

後來仔細想想 其實這次破pr都有跡可循

身體鍛鍊

有在上健身房教練課

但騎車真的少很多 說荒廢不為過

硬體方面

沒騎車反而改車時間多了

變速把手都是st4700(同一組移植)

只是車架從fastroad四級碳 變成一級propel isp

輪組從novatec二級鋁輪 變成token 1.5級碳板輪

齒比從11/32飛輪 變成自搭配飛輪

也改超壓縮盤

輪胎從馬牌幾百元有內胎 變成貴貴的馬牌管胎

設定方面

疫情期間有去做fitting

調整還不少喔

學習山女魚直背姿勢 跟fitting不衝突

——————————————————————————

總結影響成績的幾個關鍵

1.健身房鍛鍊

以前太靠腿去蹬踏板 反而上半身在失衡狀態

在健身房把上半身強化起來

全身協調性更好 更省力

2.fitting

這不用贅述 影響天差地遠

以前設定太極端 很快就沒力了

延伸的山女魚姿勢也有幫助

記得q fecter要加寬就是

3.硬體

四級車與一級車在起步有差

平地移動間沒太大差別

更何況fastroad comax比propel還硬(真的)

但自配齒比對恆定轉速很有幫助

輪組順暢也有明顯差異

但最有感的是管胎綿密路感

濾掉很多碎震 這對恆轉有很大幫助

還有乖乖用胎壓計算機設定胎壓

25c管胎 打90-93psi就夠了

其實單車是很科學的

直白的說

健身房私教 fitting 練習台 升級硬體那個不是跟錢有關

往好處想 那些花費都是一次性 我覺得很值得

粗暴的亂騎 只會徒增傷害而已

我很推薦把一半訓練時間放在重訓 踩台

起碼對我而言獲益良多

還有較難訓練的是在均速完全不變之下, 騎乘距離大幅增加 (如果平常都騎20公里, 可以輕鬆的上升到50公里, 然後100公里, 而均速不掉落.) 順風不算喔! 至少要一半順風, 一半是逆風. 冬天台北西濱騎到新竹後, 也要騎回來, 不是坐火車.

另一個我覺得更難的是在體力不掉落的情況下, 總爬升高度可以大幅增加 (騎一次從200公尺, 到500公尺, 然後超過1000公尺), 同樣臉不紅氣不喘, 我覺得這是最難的.

上上windy看看今天風有沒有10節以上,陣風有沒有23節以上,順風跑就對了。

但回歸主題,要變快的話爆發力還是要出來。

最近平路60公里回程時都在練全力衝刺的19秒間歇。40秒回復,一直反覆。

衝刺是真的抓下把,重心全部前傾,猛靠雙腿往後全力蹬的抽插。

無意中發現這樣下來不知不覺爆發力增強以後,發力平衡感也增強許多,

面對一些陡坡現在也都選擇直接噴一波上去,

相當好用!!!!

我才發現原來過去無法出全力是全身出力的抽插感不夠平衡,

多嘗試練練還是有差,用全身的力量給它頂出去而且還要連貫。

練久了以後發現心律也不會爆喘,爆發的肌耐力也會提升。

我不需要靠換更好的裝備,也不需要藉著花錢輕量化,也懶得上卡,感覺上卡沒必要

總覺得用訓練練出來的變快才是屬於自己的。

但都這把年紀的有什麼意義嗎,我不知道。我不參賽我也不跟團,偶而在路上噴一波還是蠻好玩的。

每年花錢參加這種自high賽事意義在哪裡,strava按下去跑一遍還不用錢。

要是台灣真的菁英這麼多的話,環台賽怎麼每次都還是外國人拿走

我運動是為了吃更多。這把年紀只是為了跑比別人更久。

內文搜尋

X