貳.依照預算來做挑選

決定了自己所喜愛且需要的車種之後,接著當然就是要看看自己的預算多寡來決定。單車的價位其實差異很大,從一般所謂的賣場車千元車款到上10萬的專業級車款,範圍非常的廣泛。以目前市場來看,用做休閒運動用目的的單車,價位通常都是從萬元開始起跳。一般說來,萬元起跳的價位幾乎每一種類型的車款都有得選擇,唯獨公路車車款的價位會比其他類型的車款平均要來的略高一些,所以如果您的喜好是公路車類型的車款話,預算會需要再往上提升一些。

參.選擇車種的配備與材質

除了價錢之外,當然也是要看所花的價錢是否花的有價值。通常較普遍的說法會把休閒運動用與代步車用24速來做區分。所謂的24速指的是前面擁有3片式的大盤,後面的飛輪齒片有8片,變速變化可以達到3X8有24種之多(不過並不是每一個搭配都可以使用,之後會再詳細說明這部分)。使用24速以上等級的單車,除了平路的騎乘之外,要拿來應付一般上坡山路也已經遊刃有餘。而低於此類型的21速甚至是18速要拿來當作運動使用去騎山路上坡可能就會頗為辛苦,只比較適合在於一般平路上的休閒騎乘用途或是河濱單車道等的平緩路況所使用。與上一點的價錢因素來做搭配,如果車友發現自己的預算買到的車只有21速的變速器等級搭配,但是其實自己會有想騎長程路線或是山路爬坡路線的渴望,對於買車的預算可能就會需要再往上追加一些了。對於新購車的車友,實在不建議第一次購車就選擇頂級款價位等級的單車。雖然之後的確是可以省卻了不少的升級問題,不過在新手尚未真正摸清楚自己的騎車喜好或是對於單車的了解程度之時,建議多聽聽專業經銷商的意見多比較,再考慮高單價位等級的車款。

至於材質的選擇~其實從一開始的預算決定後,材質的選擇也大致底定了。價位在7-8千元之內的單車,所使用的材質幾乎都是比較重的高碳鋼材質,所以如果您的預算在此之內的話,對於車架材質也沒什麼好挑選的了。到了萬元以上的預算,車架的材質往往都是以較輕的鋁材為主或是鉻鉬鋼為主。高碳鋼與鉻鉬鋼會有生鏽的問題,所以這類材質的車款要特別注重車架的保養,特別是在雨中騎過車後。

價格往上追加到3萬以上之後,可以選擇的材質種類又更加的多樣了,又增加了有碳纖維材質、鎂合金材質、鈦合金材質…等等。每種材質都有自己獨到的特性,下面則是針對各類材質大略的說明一下。

一.鋼材:

自行車材質中使用最久的材質,所以生產工法也是最為成熟的。優點有剛性佳、管材有吸震的特性、易處理、價格低廉,缺點是比起其他合金較重、且保養不易會生鏽。後來的發展推出了鉻鉬鋼的鋼材,提升了其抗銹氧化與剛性。在此鋼材中最為大家所常聽見的Reynolds(雷諾) 953,又是其中的佼佼者。張力強度可以高達2000mpa。所以其管材可以薄到只有0.3mm仍保有強度。

二.鋁合金:

目前市場上也是較普遍的材質。優點是重量輕、不會生鏽、加工容易。缺點是無彈性會累積金屬疲勞,也因此部分車友會覺得鋼材的車架騎起來比起鋁合金要來的舒適,也是這樣的原因。

三.碳纖維:

多半出現於高單價的車款材質,主因是材料不若其他種材料易取得,且碳纖維的施工也頗複雜。優點是較其他的金屬材質輕量、彈性佳、容易塑型。缺點是表面硬度不佳,受到過大的侧向出力容易斷裂、加工不易、成本較高等等。

四.鈦合金:

結合鋁合金與碳纖維的特質,有鋁合金般的輕巧與強度且耐腐蝕不生鏽,即便是不經塗裝的車架都無所謂,且同時又兼備了碳纖維的彈性,缺點就是鈦的成本高昂,施工也不容易所以造型較為單調。

五.複合型材質:

其實就是用不同材質來組合出車架,最常見的就是用碳纖維與鋁合金做結合設計出後上叉與後下叉使用碳纖維材質的鋁合金車架,利用碳纖維具有彈性的特點來吸收單避震車後輪的震動來讓騎士騎乘感覺比全鋁合金車架舒適。不過在兩種不同材質接合的施工就顯得頗為重要了。

六.鈧合金:

在鋁合金之中加入了鈧,目的在於增加比鋁合金要來的更強的強度,於車架材質中其實是較少見的材質。

七.鎂合金:

同樣具備了鋁合金般的輕量化優點,而且彈性卻又比鋁合金材質來的更好,不過鎂合金的生產製作不易,生產也會比鋁合金要來的略貴,所以在車架材質中也是較少見的。

肆.車種品牌選擇

車種的品牌,對車友來說影響最大自然就是車子的品質保證與售後服務。不能否認的~規模較大的車廠所製造出來的車款在品質上自然是會比一般小廠要來的更加的嚴謹且增加了更多的測試及實驗,來確保車體的安全性無疑之後才能將此設計送至生產線正式量產販售。相較於小廠來說,可能沒有像大廠般整組專業的測試器具以及研發團隊人員,所設計出來的產品有時是依靠經驗而並沒有輔以實測或是為了搶攻市場急忙上市的產品。即便是大廠所生產出的單車,我們都難免聽到某某單車因某某瑕疵問題而招回的新聞,又更何況是其他小廠所出產的單車怎能難保問題不會更多?相對於價格上,小廠所販售的單車價格自然也比起大廠單車的價格要來的低廉,只是怕剛好買到瑕疵品造成在維修與更換之間消磨去了自己對於單車的熱情。價格與品質保證兩者之間的取捨沒有絕對,花小錢買到品質好的產品也絕對有不少案例,就看車友怎麼抉擇了。

在品牌上的另一個表徵就是所代表的榮耀與地位,所有的品牌知名度都是不斷的累積而出來的,絕對不是一蹴可及的。好的商譽、好的服務、好的品質等等造就出了該品牌的形象與名聲。同時一台知名且出色的單車,亦可以讓車主成為大家目光的焦點,凸顯出車主對於品味的要求。

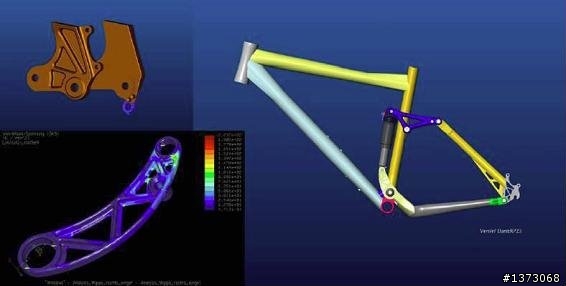

這邊透過KTM品牌的單車開發流程來讓車友了解大廠的單車研發生產的經過,其過程如下:

一.由10位頂尖R&D設計師在KTM總部激發創意,利用電腦輔助設計3D Pro/Engineer,建構、模擬計算分析之後做組件選定裝配再完成原型車/樣品車的少量製造。

二.由4位經驗豐富的專業技師,於此將全新創意的車款組裝。

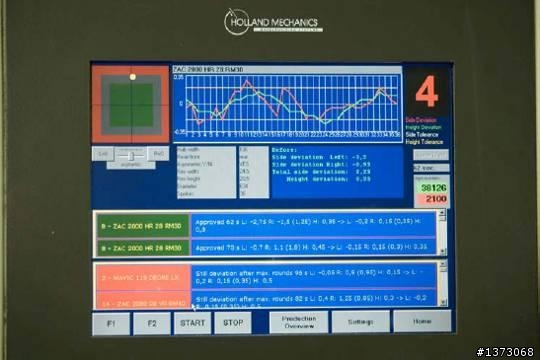

三.使用投資超過20萬歐元(約1000萬台幣)建造的全新測試設備,可以在70個小時之內模擬測試一輛單車的生命週期。

四.車體塗裝共32位專業人員,使用複雜的粉體塗裝技術與環保水溶性顏料。

五.輪組組裝生產,每天由25位具有靈巧雙手的員工組裝完成1,500套輪組。

(精密電腦控制,確保輪框偏擺公差僅限於0.2mm)

(手工精密微調確保更高品質與安全性)

(電腦輔助與半手工組輪生產設備)

伍.經銷商與廠商的售後服務

最後,經銷商與廠商所提供的售後服務,也是影響到一台車使用期最重要的因素。一台從工廠製造組裝完成的單車,送到了經銷商的手中再賣給消費者的同時,還會需要透過經銷商的巧手幫各個車主坐如同量身訂做般的調整設定,因為每個人的身材與體型都略有不同,有不同的腿長、不同的手臂長、不同的身體比例等等。一些細微的關鍵對於騎車的舒適度都可能產生很大的影響。一間負責的經銷商,除了離家近買車與修車方便之外,在出車前還必須為消費者能做細心的調整,並且針對所買的車款做解說以及注意事項的提醒,才算是真正盡責任真的好經銷商。

廠商的售後服務,同時也是重要的。在車種的保固期間之內,當遇到了經銷商所無法排除的故障的時候,一間負責的廠商要有能力能夠為所販售的車種做零件的更換或是修理,讓車主的愛車不至於成為孤兒無處可修。這一點自然也是大廠相較於小廠所比較能夠提供的保證。

以上為此期關於選車要項的內容,提供給新購車車友的一些小小指引方向,歡迎一同加入騎車的行列喔!

各篇的連結:

Dr.KTM的知識文如何挑選您所需的第一台愛車-1登山車篇

Dr.KTM的知識文如何挑選您所需的第一台愛車-2公路車與其他車種篇

Dr.KTM的知識文如何挑選您所需的第一台愛車-3其他要素篇

Dr.KTM的知識文2:單車與車主身材應該如何搭配與牽車時的自我檢查-1

在上一篇的內容中,介紹了如何在第一次買車的時後要怎麼去挑選自己所需要的愛車車種。這一篇接著要教導的內容,是在車友選定自己所需的車款之後,該如何找到適合自己身材尺寸的愛車,以及要牽車時的一些必須的檢查項目為何?藉由這兩個主題的說明,來讓車友能買到適合自己的愛車且快樂的出遊。

要介紹單車的尺寸選擇,首先這邊先介紹一下單車的各部零件與名詞,也讓車友對於單車可以更加了解一些會比較容易理解之後所會談到的內容。車友可以從下圖的對應零件來分別了解公路車與登山車的各部零件名稱。

登山車

1.車手把(Handlebar)2.握把套(Grip)3.煞車把手(Brake Lever)4.變速把手(Shift Lever)5.變速外管(Derailleur Cable)6.煞車外管(Brake Cable Housing)

7.車頭碗(Head Set)8.龍頭(Stem)9.外蓋(Cap)10.墊片(Spacer)

11.前叉肩蓋(Fork Crow)12.氣嘴(Valves)13.前叉(Front Fork)14.外胎(Tires)15.花鼓(Hub)

16.坐墊(Seat)17.坐弓(Seat Rail)18.坐桿(Seat Post)

19.坐桿束(Seat Post Clamp)20.上管(Top Tube)21.座管(Seat Tube)22.頭管(Head Tube)23.下管(Down Tube)

24.前變速器(Front Derailleur)25.大齒盤(Chainwheel Set)26.鏈條(Chain)27.輪圈(Rim)28.後變速器(Rear Shock)29.後鉤爪(Rear Dropout)30.飛輪(Freewheel)31.輻條(Spoke)32.銅頭(Spoke nipple)33.後上叉(Seat Stay)34.後下叉(Chain Stay)

35. BB(Bottom Bracket)36.曲柄(Crank)

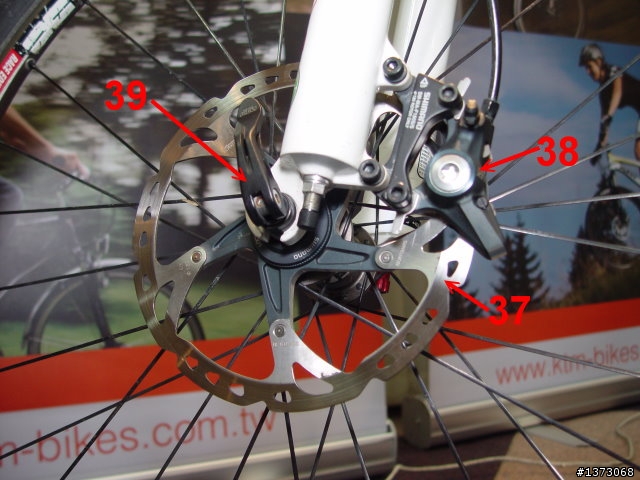

37.碟盤(Disc)38.碟煞(Disc Brake)39.快拆(Quick Release)

公路車

1.車手把(Handlebar)2.握把套(Grip)3.煞車把手(Brake Lever)4.變速把手(Shift Lever)5.變速外管(Derailleur Cable)6.煞車外管(Brake Cable Housing)

7.車頭碗(Head Set)8.龍頭(Stem)9.外蓋(Cap)10.墊片(Spacer)

11.C夾(C Brake)12.外胎(Tires)13.煞車塊(Brake Shoes)14.前叉(Front Fork)15.煞車內線(Brake Cable)

16.坐墊(Seat)17.坐弓(Seat Rail)18.坐桿(Seat Post)

19.上管(Top Tube)20.頭管(Head Tube)21.下管(Down Tube)22.座管(Seat Tube)23.前變速器(Front Derailleur)

24.後變速器(Rear Derailleur)25.輻條(Spoke)26.飛輪(Freewheel)27.鏈條(Chain)28.輪圈(Rim)29.銅頭(Spoke nipple)30.變速內線(Shift Cable)

31.曲柄(Crank) 32.BB(Bottom Bracket)

33.大齒盤(Chainwheel Set)34.後上叉(Seat Stay)35.後下叉(Chain Stay)36.氣嘴(Valves)

壹.單車對應各個尺寸的選擇

這邊針對登山車與公路車兩種不同的車種來做個別的說明,因為這兩種車型的尺寸對應其實是不一樣的計算方式的

。

一.登山車

對於登山車來說,不論是組車或是購買成車,首先要看的就是該車架的尺寸。登山車車架尺寸的長度計算則是由大齒盤的中心點(也可以說是BB的中心點)起算到座管的最末端長度這一段距離,就是這一款登山車(車架)的尺寸大小,可以參考下面照片中標示的長度。

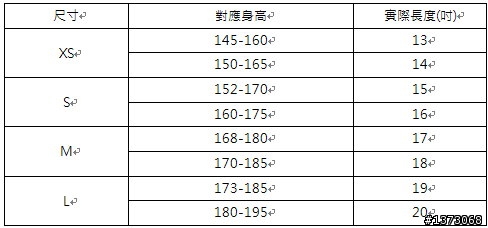

一般來說每個廠商會區分成S、M、L三種尺寸,視其需求還會有更大或更小的尺寸標示(如女車或是針對身材較高者的訂做樣式),每個尺寸的差異通常以2吋為間隔。不過有一點要注意的是,每間廠商車架上面標示的尺寸大小,並不是表示相同的長度,例如同樣都是標示為S尺寸的車架,有的車廠的S尺寸是指15吋長,有的車廠則是14吋長而已。所以買車看尺寸最好也實際了解一下該尺寸意味的長度到底是多少比較保險。以下是一簡列出來的表格對應,讓車友可以參考自己應該買的尺寸對應自己的身高是多少。

另一個登山車車架尺寸的測量方式,人跨在單車上後,由跨下起算到車架上管的剩餘空間計算5-10公分左右,都還算適合的車架尺寸。

除非是訂做車款,一般說來車架尺寸選定之後,其他的尺寸也大致跟著底定了。因為各種車款的上管尺寸就是固定的長度了(不過,同款型號的車種,女性專用車的上管又會設計的比較短來符合一般女性的身材比例),之後的調整就必須要從其他的配件部分來再做調整。可以歸納成以下幾個大方向,分別是:

1.坐桿高度的調整

2.坐墊前後位置與傾斜度的調整

3.龍頭長短的更換與龍頭高度的調整

4.手把寬度的調整

5.剎車握把角度的調整

等等幾個項目。

1.坐桿高度的調整

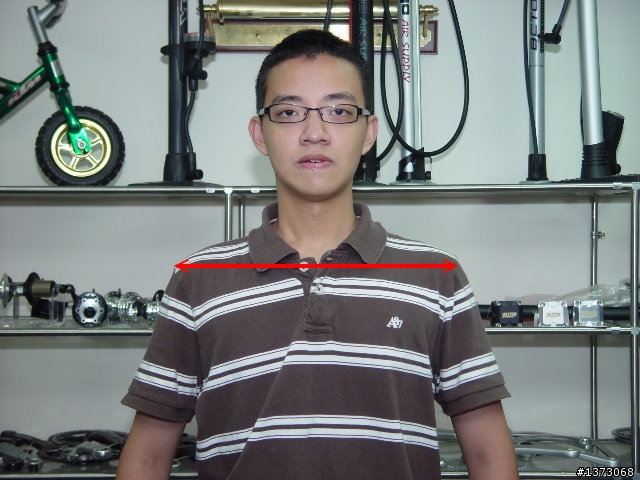

首先要調整的部分是坐桿的高度。坐桿的高度計算有一個公式,首先要先測量出自己的胯下長度,即從鼠蹊部起算的腿長(可參看下面的照片)為多少,得到該長度之後再乘以0.875即可得到坐管長度的數字,該段長度為照片中所指示的長度部分調整的數值,依照數值去鬆開坐管束拉高或降低坐桿的高度來做調整。

不過,Dr.K手上所收集的資料,對於乘上的數值說法有很多種,有的說0.875,有的說0.883有的卻又說0.885或0.865等等眾說紛紜。其實這樣的計算方式有點複雜,還有更簡單的測量方式。

車主如照片中坐在座墊上,並且把腳跟放置於踏板上的時候,如果腳可以伸直的坐桿高度即為符合車主的高度了。

2.坐墊前後位置與傾斜度的調整

一般說來坐墊前後的位置會影響到踩踏實的效率問題。調整的方式如照片中所示。車友先坐在已經調整好坐管高度的車子上。

此時調整曲柄的位置與地面水平,並且把腳放置踏板上,要注意腳的拇指球是在踏板的軸心上的位置。

觀察一下你的膝蓋骨末端到拇指球這一段的長度是否與地面成線垂直的狀態,再以此來調整坐墊的前後位置,因為這樣的前後位置是對於腳的踩踏出力最佳的位置。

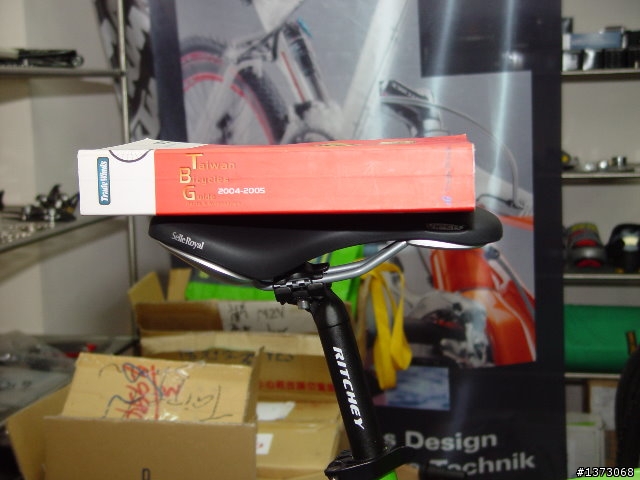

至於坐墊的水平調整,如果有水平儀的話,就如同照片般的放置於坐墊上來觀察是否水平即可,如果沒有的話,也可以改放一本厚的書籍如字典之類的,再來觀察書本是否水平也是可以。

3.龍頭長短的更換與龍頭高度的調整

首先車友坐在單車上的時候,先如照片般的坐挺之後,把手往前舉起讓手與軀幹呈現90度角。

此時維持此姿勢再慢慢彎下腰直到手的高度與握把同高為止。

觀察一下握把的位置會不會太前或太後,如果太前的話表示應該使用較短的龍頭會比較適當,如果太後的話,就表示應該使用較長的龍頭比較適當。

最好旁邊有人可以協助觀看自己的騎乘姿勢是否如照片般的呈現的直角三角型一樣,如果此時握把與腰部連成的直線未與地面平行的話,就藉由調整墊片位置來改變龍頭的高度。不過,這樣的設定並不是絕對的~一般來說比較休閒的騎成喜好的話,龍頭的高度會調整的比較高。如果自己騎成的喜好比較偏好競速的話,就會把龍頭高度調低一些。

4.手把寬度的調整

手把寬度的測量,約為自己的肩膀寬度再多一個手掌寬度的長度為主,所以就是像照片般測量自己的肩膀寬度之後,在加上一個自己握拳時的手寬就可以得知了。

5.剎車握把角度的調整

所有的位置都調整好之後,最後再來調整煞車握把的高度。把手指放在剎車把上的時候,請觀察手指與手掌背與手臂是否呈現一直線。剎車手把過高或過低在操作上都不方便,且容易造成手腕的傷害。

以上到這邊是關於登山車的調整部分,下一篇將接續著介紹公路車的調整部分以及牽車時的檢查項目等等的內容。

也歡迎大家多多討論與指教。

各篇的連結:

Dr.KTM的知識文如何挑選您所需的第一台愛車-1登山車篇

Dr.KTM的知識文如何挑選您所需的第一台愛車-2公路車與其他車種篇

Dr.KTM的知識文如何挑選您所需的第一台愛車-3其他要素篇

Dr.KTM的知識文2:單車與車主身材應該如何搭配與牽車時的自我檢查-1

內文搜尋

X