我只是以一個粗淺的認知來看待這個問題

以前一群人單車出遊時有人騎小折或登山車,常常聽一些路人說:

"小車輪胎那麼小,大車踩一圈,小車要踩好幾圈才追的上,騎小車的當然會比較累"

雖然我沒有騎過小輪徑(26"以下)的車,但是我直覺上認為這句話一定有問題

假設輪徑20"的車跟輪徑26"的車在相同的齒比下(假設是44/11=4)

那麼大盤踩一圈輪子會前進四圈,可是大輪徑車的行進距離會比小輪徑的車來得長

所以我推想這二種車在相同齒比下,大輪徑的車踩起來一定比小輪徑的車來得重

因為二種車在相同齒比時,如果踩踏時所需的力量是相同的話(踩起來覺得一樣重的話)

誰還會想買小徑車來累死自己?(踩到死也別想追上大輪車)

傻傻的騎、自由的踩,這就是我

hubert8888 wrote:

不過我騎我的登山車和公路車

用差不多力量去騎

時速差了約5公里左右

是不是還有車架幾何、車重、大盤......等因素需考慮

Gain Ratio 是只有考慮機械部分的傳遞效率

所以選擇同樣的Gain Ratio, 速度會差不多 (固定回轉速; 固定摩擦力)

然而由於踩踏力量與輪胎摩擦力成正比 你實際的速度差是兩者的摩擦力不同

而摩擦力與這兩樣有關 (假設同一人騎乘):(1)輪胎性質(寬窄, 壓力, 粗細) & (2) 車重

因為公路車胎窄壓力大 滾動摩擦力小 你就可以依輸出相同力而選擇高的Gain ratio 所以速度可以比較快

這是為何很多人買了登山車但又沒有要off-road 都會將1.95"換成至少1.5"的胎 (一般700cx23公路胎是0.8"寬)

車重當然會 但是比例上12 kg vs 8 kg 跟車胎影響何者為大 這要實測才曉得

車架上的差異只是公路車騎來會採低風阻的姿勢 但風阻的影響要在速度夠大情形下才明顯 (至少35km/hr)

所以可以不考慮

(競賽的選手才需要考慮)

小弟之前也有寫過類似的文

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=317&t=812804

gain ratio這個物理量很有意思,基本上可以視為與步行速度的增益比 (腳踏一圈約等於步行1步的距離)

不同輪子大小的車子, 我覺得差在輪組的摩擦力上, 輪子轉速越高, 相對花鼓內的摩擦也會變大, 一樣的花鼓, 大輪磨一圈, 小輪要磨兩圈, 小小輪要磨 N 圈.

輪子大轉速少, 當輪子重量不均衡, 還會晃動, 就是空轉時, 應該是安靜的輪子純空轉, 但是要是不均衡, 就會看到正台車子因為輪子高轉速而些微跳動著, 這也是小輪子在高轉速的消耗

再來... 路面不平 小輪子承受的阻力也比大輪子來的大..

基於上面三點 個人認為小折就已經輸很多了, 唯一優點, 輪子小抗力臂小, 雖然可以透過變速轉換, 不過我不太相信有人願意把公路車會改的跟小折一樣輕的齒比, 所以爬山會輕鬆些

這是個人的小小想法, 一樣的功, 少了那三項阻力, 自然是快一點點囉... 雖然我還沒進化到公路車, 但是我一直在思考, 進化到公路車的理由及公路車可能的優點, 不然純運動的我, 小折也是有運動到

原樓主說的根據原來的"騎乘感"指的是腳的踩踏力量而非轉速

我想每個人應該都是這樣的.

但樓主針對Gain ratio分析或者有些人慣用以速度評量的齒徑,

敝人以為都不要這樣比,直接轉換成RPM,KPH,KG(踩力與推力)最清楚.

輪徑資料以樓主轉換之後的速度或RPM等反推,故如是

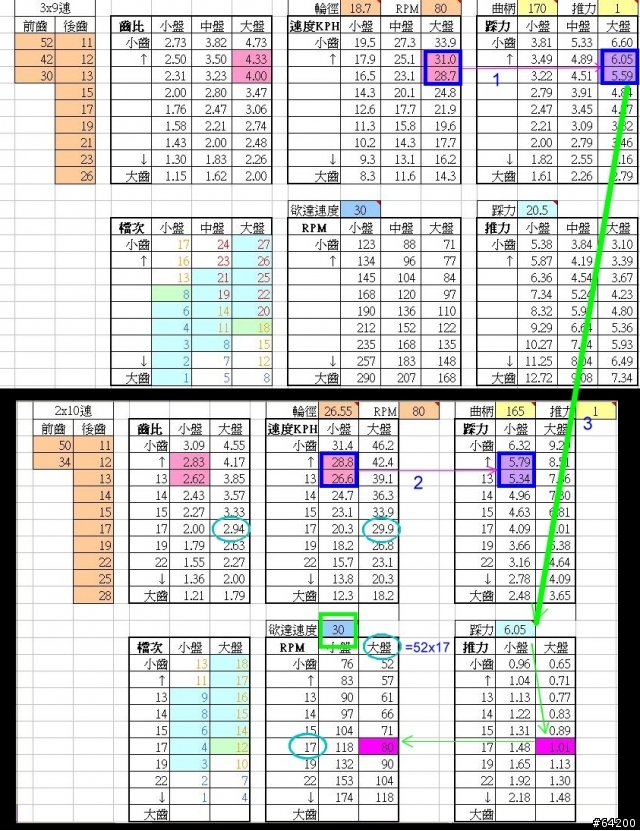

1.上圖:樓主原車80RPM=~31(如藍框),得到每一單位推進力需要6.05公斤的踩踏力量.

2.下圖:樓主新車80RPM=28.8(如藍框),得到每一單位推進力需要5.79公斤的踩踏力量.

作功不過是距離與力量的作用結果,同樣轉速下你要速度快,當然要力量大.

那樓主到底是那邊迷失了?

答案請看綠線箭頭指向, 原車6.05踩力填到新車踩力,得到同樣一單位的推力(1.01),

看RPM=80,速度一樣是30,是52x17啊! 他的齒比是2.94不是樓主原來的2.83(34/12).

所以樓主根據原來的"騎乘感"用(34/12)是不正確的,要用(52x17)來比較才客觀,

而且(52x17)的機械效率搭配性應該也比(34/12)來得好.(前小後小比較不好的,除非有調過.)

但是問題還是作功就是這樣能量不滅,所以 Gain Ratio只是費力率,

不太算是抗力率, 也就是縮小的, 如果費力率是10, 表示踩力10KG會變成輪胎地面切線力量的1KG.

文同發

變速齒比分析(含速度與踩踏頻率程式)

ʎǝuɹnoſ ʎɯ ǝǝS 等待與告別: https://youtu.be/k1lf_n0Vs-I

wildeny wrote:

1. 兩車都用光頭胎 雖說T3比較重 輪胎面比較寬(實量1.18"); 但騎來略為"輕鬆"(以深藍色的區塊比)

(所以一般小折非用光頭高壓胎 需考慮2)

2. Gain Ratio 是只有考慮機械部分的傳遞效率

所以選擇同樣的Gain Ratio, 速度會差不多 (固定回轉速; 固定摩擦力)

如果摩擦力不同(如輪胎性質 車重等) 就會影響車手選擇的Gain ratio 進一步對速度也有影響

希望以後大家在比較不同輪徑的車子的騎乘效率時 不要只比齒比

不好意思,不得不再澄清這樣誤解的觀念

那個怪咖的程式現在才看到,

我是自己寫了好幾個,

所以還算清楚運作.

費力率(Gain Ratio): (W/C)*(T/t)

抗力率: 1 / ((W/C)*(T/t) )

我自己後來歸納統一採用費力率, 為何不採用抗力率?

因為通常是踏板踩踏力比輪胎觸地切線堆進力來得大(獨輪車費力率是最小的,但速度當然也沒辦法提升.)

採用非小數點來運算會比較清楚,故W/C是大於1的(T/t也通常大於1), 後輪1kg,踏板踩力就乘上費力率就好.

踩踏速度(RPM)與力量在穩定狀況下(就是速度)是剛好成反比的(不考慮加速度狀況),

也就是高速檔,力量要變大,角位移相對變少.

樓主說選擇同樣的Gain Ratio速度會差不多,基本上是有問題的,但也算沒有問題,

前文圖片將欲達到的速度填入, 得到每檔次需要的轉速,

將轉速*對應的Gain Ratio就是常數, 是相依的. ( rpm*CWGR=v/(C*pi() )

速度是 V=rpm*gr*w*pi() ...........................................(1)

本來就是俗稱的齒徑(但我不太喜歡這樣的名詞來比對)

而費力率是CWGR=(W/C)*(T/t)=(W/C)*gr.........................(2) -> gr=CWGR*C/W

V=rpm*gr*w*pi() =rpm*CWGR*C/W*w*pi() =rpm*CWGR*C*pi()

得到的結果,硬要說跟CWGR有關,就真的要頭髮三條線了,整個速度最後還是取決於RPM,

而說CWGR一樣,速度會差不多,那當然,但是錯的,還要乘以C(Crank長度),

而CWGR*C是什麼?

(W/C)*(T/t) *C=T/t*W=gr*W, 也就是一般俗稱的齒徑.

速度本來就取決於齒比*輪徑, 怪咖發明的Gain ratio在這邊是沒用的.

也就是說,就RPM和速度間的關係是跟GR*W有關,那小徑車W變小,GR的提高就相當了,

提高多少? 很容易算的,如以26"/16",小徑車要達到相當的RPM得到相當的速度,

就是提高26/16=~1.6倍即可, 所以你可以看到有些小徑是68/11=6.8

26": 48/14=~3.43 → 齒徑=3.43*26=89.18

16": 68/12=6.8 → 齒徑=6.8*16=~108.8 齒徑還比上列高.

齒徑*pi()再乘上RPM就是速度了......當然要轉KPH,以mm來算只要*0.0006即可.

樓主會有這種迷思就是因為你的曲柄都是170或165的,像我試106或126等的就會差很多的.

選擇同樣的Gain Ratio, 速度會差不多 (固定回轉速; 固定摩擦力)

這句話就整個邏輯是錯的,但就結果,真的就是差不多.

速度本來就是跟RPM,GR和輪徑W有關, RPM固定,當然就是看GR*W(齒比*輪徑)

並非Gain ratio, Gain ratio費力率是在作力矩分析時用的啦!

不過我的這個舊程式費力率要除以2, 還沒正式發佈.

ʎǝuɹnoſ ʎɯ ǝǝS 等待與告別: https://youtu.be/k1lf_n0Vs-I

內文搜尋

X