這真是個好東西

下載來使用....

ccr2 wrote:

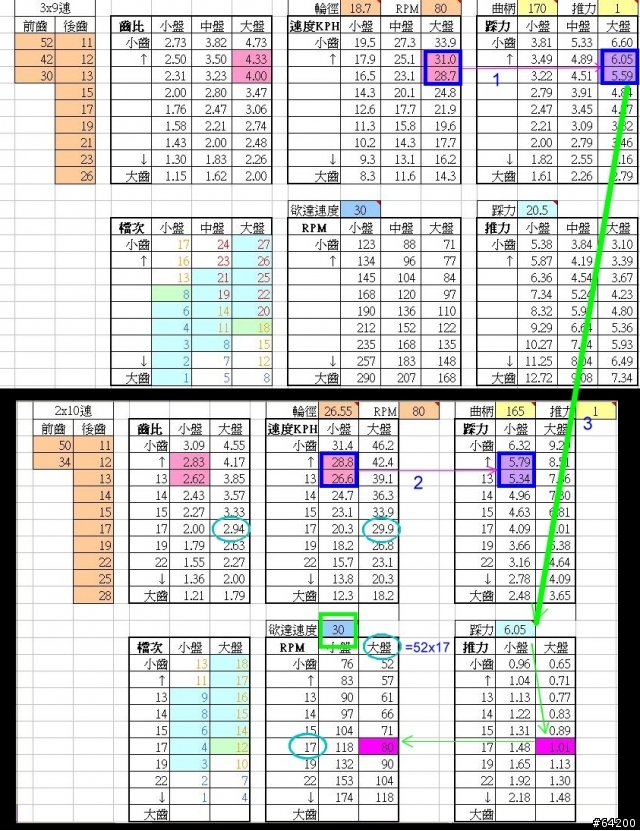

大盤50/34T,飛...(恕刪)

wildeny wrote:

1. 兩車都用光頭胎 雖說T3比較重 輪胎面比較寬(實量1.18"); 但騎來略為"輕鬆"(以深藍色的區塊比)

(所以一般小折非用光頭高壓胎 需考慮2)

2. Gain Ratio 是只有考慮機械部分的傳遞效率

所以選擇同樣的Gain Ratio, 速度會差不多 (固定回轉速; 固定摩擦力)

如果摩擦力不同(如輪胎性質 車重等) 就會影響車手選擇的Gain ratio 進一步對速度也有影響

希望以後大家在比較不同輪徑的車子的騎乘效率時 不要只比齒比

pixal64 wrote:

可以白講一點講

騎20吋小摺,和騎26的登山車

是不是同樣速度的話小摺比較費力呢?

(要多採幾圈,但比較省力?)

wildeny wrote:

謝謝您的指教

不過您也有誤解我文中的想要表達的意念 (我也不是要找速度一樣 沒有一定要選擇52-17)

您的抗力率不就是Gain Ratio的倒數

如果物理原理是一樣的 怎麼會有何者方法為優?

(電導是電阻的倒數 難道講電傳輸只能用電阻表達才清楚?)

Anyway, 你的分享是很好的 我非常贊同

但就物理原理上我不認為我有誤解 但文字上的表達和個人的對字面上的理解可能與您略有差異