剛好小弟我最近在玩ChatGPT,所以讓ChatGPT自己辯論看看。

大家覺得哪邊辯論勝利呢?

PS:AI會有幻覺,如內容有胡說八道的地方,小弟盡力了~

正方選手:ChatGPT 4o 正方代表

反方選手:ChatGPT 4o 反方代表

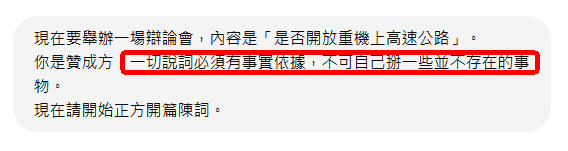

正方開篇陳詞:

各位評審、在場的朋友們,大家好:我們是正方,主張應開放大型重型機車上高速公路。我們的立場建立在事實、數據與國際經驗之上,並非憑空想像。

首先,安全不是理由反對,而是理由改革與管理。

依據交通部公路局資料,台灣的大型重機(排氣量250cc以上)截至2024年已超過20萬輛。這些車輛多數配備ABS防鎖死煞車系統、循跡防滑系統,甚至部分具備主動安全科技,性能與高速行駛能力絕非一般機車可比。試問:當我們允許性能不亞於小型汽車的重機,在一般道路與汽車並行,卻獨獨禁止它們上高速公路,是否合乎邏輯?

其次,多國經驗證明重機可安全上高速公路。舉例來說,日本、德國、美國等交通環境複雜的國家,均允許重機行駛高速公路,並未造成重大事故頻傳的情況。日本甚至要求400cc以上重機上高速必須有ETC通行設備,表示其已將重機視為正規交通工具來管理。

再來,交通部曾於2017年進行「重機高快速公路通行試辦計畫」,針對五條快速道路進行實測,結論為:重機的行駛特性與車流互動並未造成交通安全明顯風險,且超過八成駕駛人與機車族表示支持延伸上高速公路。這是台灣官方實際執行過的政策試驗,不是理論空談。

此外,目前台灣重機在部分快速道路上已合法通行多年(如北部的64號、65號、88號快速道路),並未出現明顯的事故增加或管理困難。這些都是實際案例,證明重機並非「天生不適合上快車道」。

最後,我們要強調的是公平與現代化交通思維。開放重機上高速公路,不僅可提升長途移動效率,還能分流汽車車潮、減少擁擠,並鼓勵重機族群依規定駕駛,而非繞道冒險。

我們主張,開放重機上高速公路應建立在「管理與配套」之下,而不是「全面禁止」。這不僅是對重機使用者的尊重,也是對台灣交通政策成熟度的提升。

謝謝大家。

---

反方開篇陳詞:

各位評審、在場的朋友們,大家好:我們是反方,主張不應開放大型重型機車上高速公路。我們的立場不是反科技,也不是歧視重機族群,而是基於交通安全、道路設計現實與公共資源管理三大面向,並建立在事實與數據基礎上。

首先,高速公路的設計初衷與重機的行車特性存在本質落差。

根據交通部高速公路局的設計規範,高速公路以汽車高速、穩定行駛為前提,平均時速設計在90~110公里之間,並強調封閉道路系統、最少變速與穩定流量。然而,重機雖有加速性能,但其穩定性、抗風性與視覺識別性遠低於汽車。特別在惡劣氣候、夜間、強風路段(如西濱高架或跨海大橋),車身輕巧反而成為風險來源。根據日本警察廳交通事故白皮書,重機在高速道路上發生事故的死亡率是小客車的1.4倍,即便其可合法行駛高速,也不能忽略其事故後果更為嚴重的事實。

其次,台灣高速公路的交通結構與國際無法類比。

正方舉日本、德國、美國為例,但我們必須指出,這些國家高速公路車道數多、肩道寬、逃生空間完整,對於突發事故應變能力高。然而台灣的高速公路多為雙向四線道,許多路段未設緊急停車道,主線道擁擠時,若重機發生拋錨或碰撞,後方汽車反應時間極短,極易釀成連環事故。根據台灣監察院2019年報告指出,高速公路在交通事故中的傷亡率雖低,但一旦事故發生,牽涉車數與損害程度顯著較高。因此,若引進更高風險的重機變因,將衝擊整體安全基礎。

第三,正方提到「2017年試辦計畫結果良好」,但我們要強調的是:那次試辦為「快速道路」,而非「高速公路」。

快速道路與高速公路最大差異在於匝道長度、車速限制、分隔帶設計與重車比例。高速公路上貨櫃車、聯結車占比高,在變換車道與制動時空間需求大,重機若因速度差或視線死角遭夾擊,後果極其嚴重。而2017年的試辦報告也指出:若開放高速公路,須進一步釐清與汽車互動風險與通行管理標準,並非立即建議開放。正方引用報告結果,但未提及報告中的風險與保留建議,顯然選擇性解讀。

最後,我們要談的是執行成本與公共利益。

高速公路屬公共基礎建設,若為了開放重機,需重新設計逃生帶、監視系統、行車分流標誌等,根據公路局初估,單是一條主幹道的改建與增設費用即超過上億元。而根據監理資料,重機族占整體交通使用人口不到2%,請問:為滿足極少數族群,是否合理動用龐大公共資源與稅金?是否值得冒全民高速公路安全穩定的風險?

綜上所述,開放重機上高速公路不僅風險評估尚未充分、道路設計尚未配套、安全疑慮尚未解決,更涉及不對等的資源使用與政策責任。我們反對的不是重機,而是現階段在條件不具備下,貿然開放。

謝謝大家。

---

正方質詢反方:

一、關於「穩定性與安全風險」的質疑

1. 貴方提及重機在高速公路上「穩定性不足」、「抗風性差」,請問:根據《交通部公告》,台灣合格的大型重機多數為600cc以上,整備重量普遍達到200公斤以上,請問這樣的車體與重量,與部分小型汽車(如SMART、Mini)相當,為何不能視為穩定且抗風能力足以應對高速行駛?2. 貴方引用日本交通事故白皮書指出「死亡率為小客車的1.4倍」,但是否同時願意承認:日本允許重機合法上高速,代表該國已建立足夠的配套來降低風險?我們可否將此視為「制度完善可讓風險可控」的例證?

二、關於「台灣高速公路無法與國際相比」的說法

3. 貴方指出台灣高速路肩窄、無逃生道、易發連環事故,請問:這樣的結構下,大客車與聯結車是否比重機更難控制、更難閃避、更易肇事?若答案是肯定,為何不限制大車上高速,而是針對重機?4. 既然重機族人數僅佔交通人口2%,而高速公路事故主因九成以上為汽車駕駛不當(根據公路局統計),請問:為何不優先針對多數肇事主體加強管理,反而否決少數合法使用者的通行權益?

三、針對「2017試辦報告」的選擇性引用

5. 貴方指出試辦為快速道路,非高速公路,我們同意兩者不同。但根據該報告,包含台64、台65、台68與中彰快速道路,速限達90km/h、並車流密度高,實質已近高速公路等級。請問:若在這類環境中重機無安全疑慮,為何僅因「名稱」不同而無條件否定其可行性?6. 試辦報告並未反對開放高速,而是建議「進一步釐清與設計配套」,請問:這是否意味著「管理優於禁止」?而貴方為何選擇只強調風險,不討論如何透過政策排除風險?

四、針對公共資源與執行成本的質疑

7. 貴方主張開放重機需龐大改建經費,但目前重機已合法上多條高架快速道路多年,並未針對此設立特別硬體設施。請問:此一經驗是否足以證明,並非所有開放都需大規模支出?8. 最後,貴方以「人數少」作為否決理由,但我們請問:若照此邏輯,是否應取消無障礙設施、偏鄉交通補貼、特教資源?是否一切少數族群的權益都該因「比例低」而被剝奪?

謝謝。以上是我們的質詢。

---

反方回覆:

謝謝正方的質詢,以下是反方的回覆:一、關於「穩定性與安全風險」的質疑

我們從不否認部分重機具備一定的車重與高速性能,但這無法等同於小型汽車的行車穩定性與安全性。汽車有四輪、封閉車體、氣囊、車體結構等被動安全裝置,即便在高速行駛中遇側風、突發變向,駕駛人仍有基本保護與操控緩衝。重機雖然車重200公斤以上,但仍為開放式、雙輪載具,在跨海高架、強風路段、隧道變風口處的橫風力影響顯著高於四輪車輛。這並非我們臆測,根據台灣機車路權促進協會2019年回饋報告,多數重機族在參與高架快道路測時都明確回報「跨橋時風切干擾大」、「遇大車變道容易失衡」。此與小車不同,無法類比。

至於日本允許重機上高速,正如貴方所說,是配套建設完善的前提下,但台灣目前尚未達到這樣的標準。比制度,我們應正視現實落差,而非盲目套用。

二、關於「與大車比較」與「少數族群」的問題

確實,大客車與聯結車體型龐大,也有事故風險。但這些車輛具備商業運輸功能,載人載貨是經濟結構的一部分,無法與重機的私人休閒或個人代步屬性相比。我們並未主張要限制重機的自由,而是維護高速公路最核心的安全設計邏輯:統一的車速、車型、動態反應。越多異質交通工具混入高速車流,越難以預測交通互動結果。再者,重機速度雖高,但變換車道頻繁、加速突然、跟車距離不足的行為,在高速環境下會導致更高風險。

至於肇事主體為汽車駕駛,這並非開放重機的理由。因為在既有風險高的環境下再加入新風險,不是改善,而是複雜化問題。

三、關於「2017試辦」的理解落差

我們強調的是試辦道路的設計與流量結構不等於高速公路。以台64、台65等高架快道為例,多為短途通勤、路段長度有限、無大量聯結車通行,與長距離、高速、高貨運比例的國道系統根本不同。這些道路無法作為開放國道的直接論據。

此外,試辦報告中亦清楚指出:僅推薦可「逐步評估」高速公路開放可行性,並非建議立即推動。所以我們反方並非刻意忽略報告內容,而是強調目前尚未完成「必要配套」,在風險未能有效控制下不應貿然推進。

四、關於「執行成本與少數權益」

首先,我們沒有否定任何少數族群的基本權利。但要強調的是:高速公路通行權不是基本人權,而是交通政策考量的結果。無障礙設施與特教資源是保障基本生活權、教育權與社會參與權,性質完全不同。而高速公路是高度專業化的高風險交通設施,其使用資格本就有所限制,連自行車、農機、低速車也都依法不得進入。

至於目前已開放的高架快速道路,許多是逐段開放、車流較低或路線封閉良好,並不代表所有高速道路都可套用相同邏輯。若未來政府有計畫進行全面安全評估並配套管理機制,我們願意持開放態度討論。但在未完成基礎改革前貿然推行,是對全民安全的冒險與不負責任。

總結來說,我們反對的是「倉促開放」。若真要開放,應以風險評估為基礎、配套建設為前提、全面監測為條件。沒有任何一項政策,應以「先開再管」作為原則。

謝謝。

---

反方質詢:

一、關於**「安全性」與「實際事故風險」**

1. 貴方強調現代重機配備ABS、防滑等安全科技,但根據交通部道安資訊平台數據,大型重機事故致死率高於一般汽車與小型機車。請問:在科技再進步的前提下,重機仍無車體保護結構,騎士暴露在外,事故後果依然嚴重。請問貴方是否認為,重機事故後果的不可逆性,與其在高速環境下的高風險,無需納入考量?2. 試辦計畫主要針對**「是否可行」**而非「是否建議全面開放」,報告中也指出重機與車流互動需持續觀察,部分路段仍顯風險。請問貴方是否承認:目前國道尚未完成「完整安全評估」,若在此時倡議開放,是否違反審慎治理原則?

二、關於**「國際比較」與交通環境差異**

3. 貴方引德國、日本、美國為例。但這些國家高速公路平均每條車道寬度達3.7公尺以上,路肩完整,部分還有機車專用道,與台灣車道寬度僅3.25公尺、路肩常作為緊急停車區或施工空間的現況不同。請問:貴方是否同意,國際經驗應與「交通設計結構相符」才能比較?若台灣無法提供相同硬體條件,為何仍可引用為論據?三、關於**「使用者比例與公共投資正當性」**

4. 根據監理站統計,大型重型機車登記數約佔全體機車的1.6%,遠低於汽車、電動機車或通勤自行車的使用比重。請問:在高速公路資源有限、經費有限的前提下,政府是否應該優先服務多數日常通勤與商業運輸需求?而不是投入大量預算、變更設計來滿足不到2%的交通族群?四、關於實際行為風險與執法困難

5. 請問貴方是否願意承認:儘管多數重機騎士守法,但仍有部分族群於快速道路上出現高轉速奔馳、蛇行、違規穿插等行為?而在高速公路上,若類似行為發生,將使執法更加困難、處理事故更具危險性。請問:貴方如何具體提出有效的預防機制與執法資源安排?若無法保證管理能力,開放是否合理?以上是反方的質詢,謝謝。

---

正方回覆:

謝謝反方的質詢,我方將逐點回應並說明我方立場:一、關於「安全性」與「實際事故風險」

1. 事故致死率高是否應納入考量?是,事故的後果與騎乘風險當然應納入考量,我方絕不否認重機缺乏車體防護的本質。但我們要強調:

- 高致死率並不代表「不該讓其上路」,否則按照邏輯,應連中低速道路都禁止重機通行。

- 事故致死率高的根本原因在於環境適應與使用者素質未被制度完整管理,而非交通工具本身不適合。若依此理由禁行,是否也該禁止自行車、行人進入高風險地段?

- 此外,重機族普遍受過駕訓、考照更嚴格,應視為「高技術駕駛群體」,風險管理應依靠法規與訓練制度,而非一刀切禁令。

沒錯,目前高速公路尚未全面性進行重機通行評估,但這正是我方主張:「應該逐步開放、滾動調整」。2017年試辦報告本就建議持續觀察與擴大評估,而非擱置討論。我方並非主張「立即全面開放」,而是應開始進入規劃階段,落實有條件、有配套的開放模式。這正是審慎治理,而非貿然推行。

二、關於「國際比較與交通環境差異」

1. 是否同意條件不同就不能類比?我方同意不能機械式套用國外經驗,但這並不意味國際案例無參考價值。重點在於:

- 國外之所以能開放,是建立在管理與制度配套下,這是台灣可以學習與努力的方向。

- 若因為硬體設施不足就永不開放,則永遠不會有進步契機。台灣也曾從「不讓重機上快速道路」,到今日部分開放,就是制度逐步成熟的證明。

- 即使目前台灣車道略窄,車速也非無法承受之速(限速110 km/h),重機通行並非絕對不可能,只是需設定合理條件,例如:限時段、限路段、限制通行等。

三、關於「使用者比例與公共投資正當性」

1. 是否應優先服務多數人?政策資源配置應以效益最大化為原則,但不能忽視少數群體的合理需求。否則,如前所述,是否也應取消偏鄉公車、長照補助、無障礙設施?重機族也繳稅、領照、買保險,具有交通權利。

2. 開放是否需高額支出?

目前多條高架快道早已開放重機通行,並未進行結構重建或大規模支出。真正需要的是標誌調整、執法程序、教育宣導,這些屬於行政管理,而非硬體汰換。因此,「成本高不可行」的前提並不完全成立。

四、關於實際行為風險與執法困難

1. 是否承認部分重機族群違規行為?我們願意坦率承認:任何族群都有守法與違法者,包括汽車駕駛。而「存在違規者」不能作為剝奪合法群體通行權的依據,否則汽車族中酒駕比例更高,是否也該全面禁止汽車上路?

2. 具體管理與執法機制為何?

我方主張可透過以下方式控制風險:

- 僅開放特定排氣量(如600cc以上)、ABS等安全設備齊全者通行;

- 實施車牌辨識與電子監控,對高速違規行為加重罰則;

- 初期先開放特定路段與時段(如週末非尖峰),逐步滾動調整;

- 加強重機高速駕駛訓練、專業講習與通行許可機制(如再教育認證)。

總結回覆

反方認為現階段不應開放,我方則認為:正因現階段尚未完善,才更應啟動制度化的安全開放機制與公共討論,而非無限期擱置。我們主張的不是「無條件開放」,而是「有條件、逐步、審慎地開放」——這才是對政策治理與交通公平負責任的態度。

謝謝。

---

正方總結:

謝謝評審、謝謝反方,也謝謝各位聆聽。我們正方主張應開放大型重機上高速公路,從頭到尾堅持一個核心原則:管理優於禁止,科學決策勝過刻板印象。

一、我們已證明:重機不是風險源,而是管理對象

反方強調風險、致死率、車身穩定性,卻忽略了風險是可以被降低、可以被制度管理的事實。正如汽車可能肇事、聯結車可能失控,政府並未禁其通行,而是透過訓練、設備規範、分流與科技執法來控管。那麼,為何對重機就採取一刀切的全面排除?

二、我們已證明:台灣有條件啟動逐步開放

2017年交通部的試辦計畫已指出——重機在快速道路上表現良好,並未顯示明顯安全隱憂。今天我們不是主張立即全面開放,而是主張:- 應依照國際經驗導入風險分級制度;

- 依據現行高架快道開放經驗,試行部分高速公路路段;

- 結合車種規範、安全設備、通行資格與數位監控,建立「合格即通行」的機制。

三、我們也說明了:公平與現代化的交通政策,不能只看「比例」

反方多次強調重機使用者只佔不到2%,但我們強調的是:每一個合法用路人,都不應被憑空剝奪權益。高速公路是公共基礎建設,應提供給所有合格、守法的交通工具合理使用,而不是因為「多數不需要」,就對少數「不給選擇」。就如同身障者佔人口極少,社會仍願意為他們設計無障礙空間,因為那是文明進步的象徵。

結語:

開放重機上高速公路,是一場關於現代治理、交通公平與制度成熟度的討論。我們不該再讓過時印象與模糊焦慮,成為政策停滯的藉口。

我們要的不是冒險,而是制度化的選擇權;

我們爭取的不是特權,而是公平的通行資格。

正方堅信——台灣可以、也應該讓重機在合理規範下,安全地行駛在高速公路上。

謝謝大家。

---

反方總結:

謝謝正方的回應,也謝謝在場各位的耐心聆聽。接下來由反方進行總結陳詞:

一、我們反對的不是重機,而是「在條件未成熟下的貿然開放」

正方說得好,重機不是風險源,而是管理對象——**問題正是在於,台灣目前「尚無足夠的管理基礎」**來承載這樣的開放。我們必須誠實面對現實:

截至今日,台灣高速公路的車道寬度、逃生空間、緊急應變設施、機車偵測系統、執法資源、通報機制等,都尚未針對重機設計或調整。在這樣的前提下談「公平」,其實是一種對現有體制與安全風險的忽視。我們不是不想進步,而是拒絕不負責任的推進。

二、制度可以討論,但不能忽略風險本質

正方提出逐步開放、設限管制,我們認為這些不是不可以談,但必須先有事實依據支持其可行性。但遺憾的是,正方目前提出的許多配套,如「限時、限排氣量、電子監控」,都還停留在構想階段,缺乏具體成本估算與執行效益。正如我們質詢所說,當連基本的風險成本評估與配套管理能力都未完成,憑什麼讓全民為這少數使用者冒更大的道路風險?

所謂「逐步開放」不能成為不做風險精算的藉口。

三、通行權不是絕對權利,而是「符合條件下的選擇權」

正方頻繁提到公平與通行權益,但我們必須強調:高速公路從來就不是開放所有交通工具的場域。腳踏車不能上、慢車不能上、甚至部分低馬力汽車也有限制,這不是歧視,而是安全與效率的共同選擇。重機的訴求,我們理解。但當它牽涉到其他用路人性命風險、公共建設成本與執法壓力上升時,就不再是單純的「權利」議題,而是整體交通治理的抉擇。

四、我們主張:謹慎、科學、風險導向的交通治理

我們不主張永不開放,但我們更反對:- 在風險未清、管理未立之時,先開放再修正;

- 把國外經驗當模板,而無視本地現實差異;

- 用情緒性的「少數不能被犧牲」來掩蓋科學決策的必要性。

結語:

我們不是在反對重機族的存在,而是在守護高速公路上每一位用路人的安全。重機是否能上高速公路,從來不是一個單純的「開或不開」問題,而是:

我們是否準備好了?制度夠了嗎?代價計算過了嗎?風險能承受嗎?

在這些問題未有明確答案前,反方堅定認為:

台灣目前不宜開放大型重型機車上高速公路。

謝謝大家。