機油號數選擇?

散熱與性能比較?

(避免廣告嫌疑,此為分享測試文章,已將圖像中品牌均馬賽克處理)

玉米濃湯跟白開水誰的散熱比較好?

(此文章測試之機油均為同品牌機油,全新機油並完成熱車測試)

(直接看結果,0-80減少0.5秒,平均溫度低最少5度以上)

GT之真實號數為約5W40,因特殊配方性能較佳品項上標為GT賽用機油

正文開始

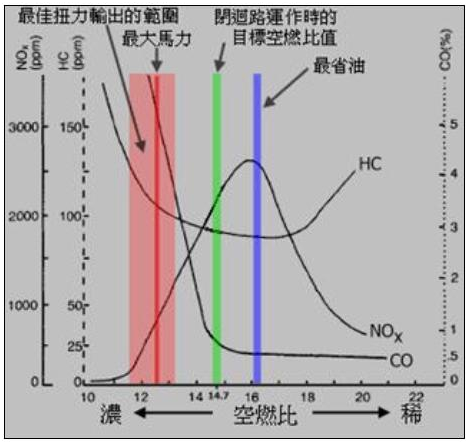

台灣早期的觀念都是前番數低,後番數越高,就是好油

老話那句:油要濃,水溫要低,但真的是這樣嗎???

前番數在台灣10W絕對夠用,選用5W實質使用上感受就是熱車速度較快,台灣傳統觀念上,高溫的保護性主要看後號數,但大家都忽略了機油流動性所造成的散熱差異,例如引擎最損耗的時機其實是冷啟動的時候,所以選用前低號數的機油也對於引擎有稍微更佳的保護效果,因為低溫流動性較佳

這是同品牌5W50與賽道用GT(相當於5W40號數)機油,引擎溫度表現比較

我們可以很明顯的看出,GT(5W40)的平均溫度較低,且散熱速度較快

因為5W50較為濃稠,熱了才會好騎的感覺來自於機油溫度升高後變稀(合適工作狀況,引擎運轉阻力變小),這就是車友口中說的"要把油熱開"才會好騎,這就是真實原因,變稀不代表變保護性變差,流動性夠好油膜不破裂就不會有傷害引擎的風險

而GT(5W40),很明顯地看得出散熱效能更好,引擎平均工作溫度下降,這是為什麼?為什麼我們賽用油反而不是後數50番?散熱好但溫度不到那麼高,為何要提高引擎阻力降低拉轉速度呢?

因為50/60的機油號數,雖然以傳統觀念來看高溫保護性較佳,但前提是"你的引擎要足夠高溫",不然"機油過於濃稠"只會減低"流動性"

流動性越差,同樣時間單位經過散熱系統(風扇/油冷)的機油就越少,散熱就越差,這是惡性循環,拉轉慢溫度高,真的是好事?

用個更簡單的比喻,玉米濃湯跟白開水,誰的散熱比較快呢?

用貴不代表用對,選擇合適的機油號數,不僅對引擎保護性較佳,工作溫度較低,且引擎運轉阻力較小,拉轉快得多,你還在執意選擇50&60是最好的?

我們實測過,在以同樣全新的機油到達工作溫度以5W50與5W40比較下,時速0~80相差了約0.5秒上下

所以用對號數比用貴來的好,世界上機油的趨勢都朝低號數發展是有原因的

*若堅持高里程換油者,可選擇後號數50,減低機油被汽油稀釋造成的黏度下降問題*

機車選油的基本建議(機車機油)

10W40 & 5W40 & 10W30 & 5W30 & 5W50

10w40油款,主打氣冷油冷原廠車(小改裝幅度)都通吃,老少咸宜代步油款

10w30油款,推薦給較低預算的水冷車主使用,因為水冷車溫度較低且恆定

5w40油款,為氣冷10w40的升級款,熱車速度較快,發動沒多久就能摧

5w30油款,為水冷車性能油款,熱車速度快,油門反應非常好

5w50油款,氣冷車大改車使用、原廠車希望換油周期延長者使用,沒改裝引擎不建議使用,為競賽車輛因應高溫使用

此品牌GT油款,實際的號數約莫為5W40,但因添加特殊配方,散熱以及性能效率以5W40同號數油款更加強些許,且無論四輪二輪賽事,均使用此GT油款,應該也顛覆了大家對於競賽車輛一定要使用高濃度機油的迷思

此篇文章使用之機油品牌做測試,同品牌之不同號數性能比較,最為準確,僅供參考,不代表其他品牌之油品表現完全相同,也歡迎其他品牌機油使用者提供分享心得

不錯,可惜就是只有一個品牌。兩罐機油。不然也比較各五六罐機油。

不錯,可惜就是只有一個品牌。兩罐機油。不然也比較各五六罐機油。