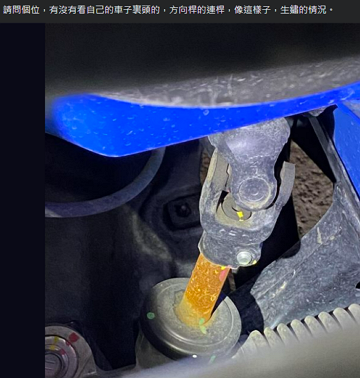

結構相對簡單。

要看鈑料厚度是否達2mm。

小湯如果正中間有補一支大橫樑會更好。

這台車排氣量不大,前保桿的進氣口不要遮蔽到就行。

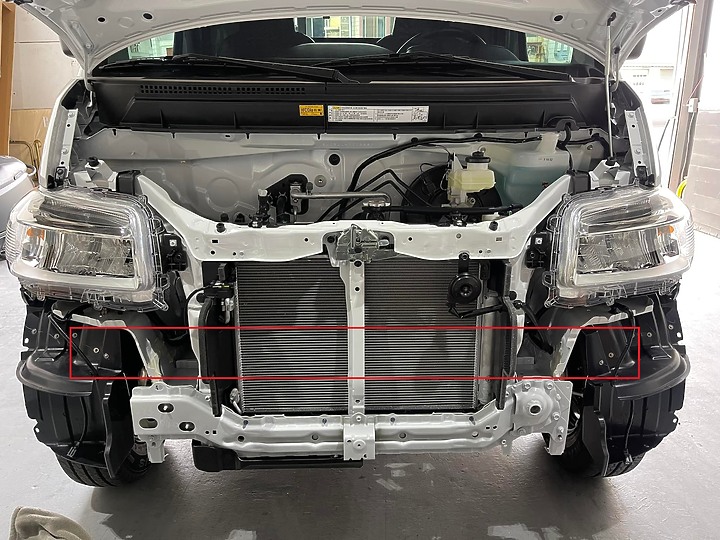

目前水箱架處紅圈圓圈處鈑片看起來比較薄。

一般常規需採用1.8~2.2mm鈑片作主樑體,強度會比較好。

低於1mm以內,可能會不如2mm的塑膠鈑料。

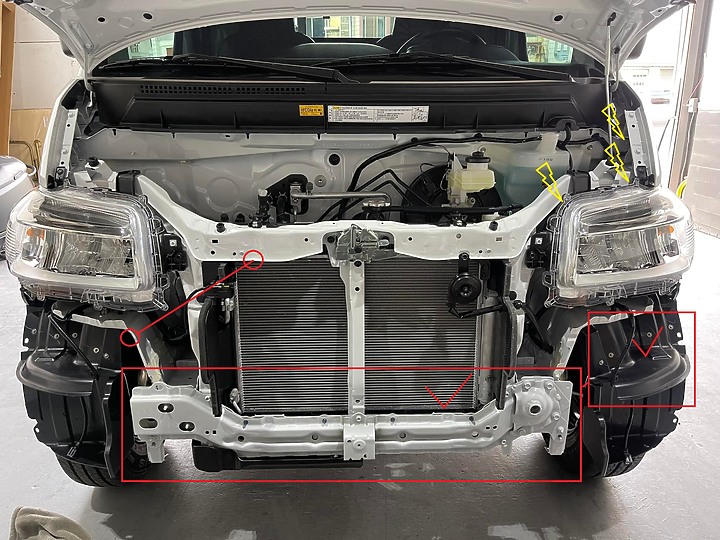

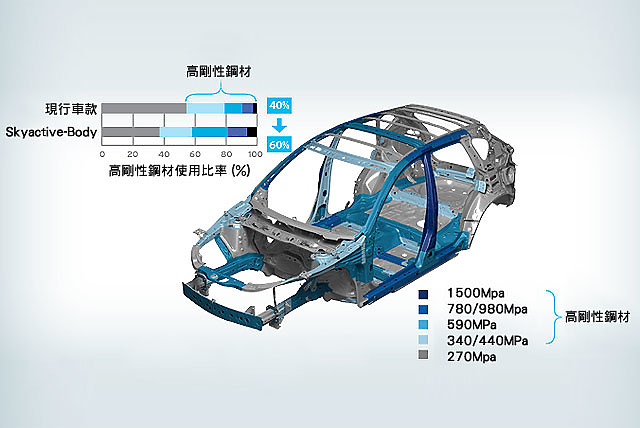

車頭撞擊,主要會從黃色閃電處斷開扯裂,這邊車體結構通常會採用2+0.8+2mm或2+2mm鈑料作主結構強度。

並建立A型三角緩衝結構體支撐,將力道分流到分散的其他車身架上。

但下方方圈三處的結構是很不錯的。

正中間是2~3片式結合的主樑結構。

通常是2+0.8+2mm三片強度最佳,其次是2+2兩片式結合件。

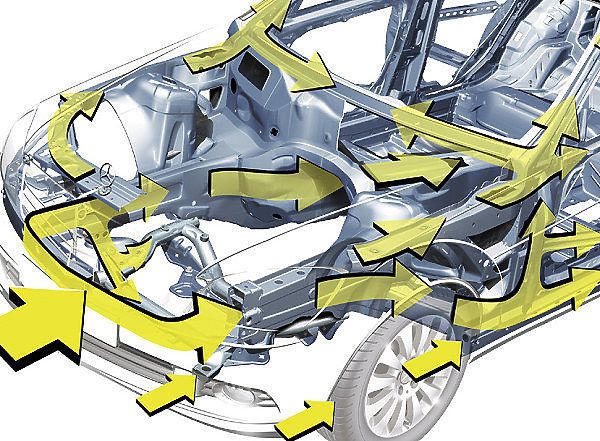

車體A、B柱,通常是這樣的結構件。

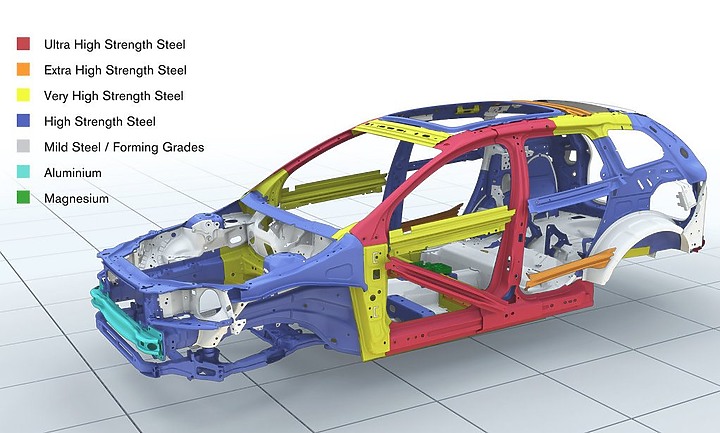

賓士GLK結構體與力量分散示意圖-

黃圈圖示。

這各部位結構,與多皺褶強化折邊,會提供良好的強度。

左右處有小區域偏撞的鈑料,也有設計補強折邊。

鈑料如果薄,這類的皺褶、邊緣採用折邊,能有效提高過薄鈑料的整體強度。

如果能搭配鈑件採用到2mm,就是標準歐系車規格,就硬邦邦了。

歐系鈑件因為厚度規格通常比較厚,能成型的皺褶與折邊成型相對也比較難,因此結構件造型會比較單純的料厚,比較不會有日系車較複雜的皺褶設計。

因為鈑料Mpa值如果過高,越難成型,型狀就只能越簡單,例如美規車規範的前、後內鐵。

例如Volvo這類的款式

例如內鐵件有些Mpa值高達1600~1800Mpa,大概就只能單一斷面"目"字結構,一支直直的截斷。

超過980Mpa就很難成型了、相對320~680Mpa仍然是目前車體為數佔比較多的成型件為主。

但Mpa值採用高強度鋼鈑,例如硼鋼,厚度如又達2mm以上,相對就是比較重、耗點油。

例如福特標榜的麻田散冷焠鋼,這類就是特殊結構件。

通常是要卡車類前保桿才會有的成型件。

通常得採用熱壓或熱固這類SMC、GMT來成型。

膠料需混入不少長、短纖維件。

例如TownAce底盤這咖黑黑的料,應該就是採用SMC開高碳鋼成型製作。

通常卡車保桿、車頭雙輪弧,通通都是這種硬梆梆的強化料。

大多被用來作防爆油底殼、油廂所採用的成型件。

這咖模具幾百萬就噴掉了。

但是是好物。

目前看來前保桿內襯的結構體,還是有一定的保護力,有多皺褶立邊設計,左右兩側也有考量到小區域偏撞,這再小貨卡、廂車來說,是比較沒看到的規格品。

多了左右小區域偏撞這兩片黑色鈑金件,強度會好很多。

改天有看到中華Veryca A180的裸體,再來做對照組。