Calmradio wrote:

油溫愈高黏度愈低...(恕刪)

感謝您提供的資料,我再補充一些油的資料,都是Mobil 1的,而且都是最新的API SN規格:

5W-30 cSt100=11.0 cSt40=61.7 Viscosity Index=172

5W-20 cSt100=8.9 cSt40=49.8 Viscosity Index=160

0W-20 cSt100=8.7 cSt40=44.8 Viscosity Index=173

希望這些資料能夠幫助釐清上面某些人的觀念.

yhcheng wrote:

20年前根本沒有全合成0w20 0w30,

代表那時原廠也沒有對0W20測試過 對吧?

所以換下去如何? 會有風險。

或許沒事 或許有事。

我是原廠派 不改車 順順開 自備機油回HONDA原廠保養。

Calmradio wrote:

用 Motul 7100 10W40 為例,一般人看到 10W40 都以為低溫的流動性 (黏度) 是 10,高溫的黏度是 40,這是錯的觀念。油的物理性就是愈高溫會愈稀,所以 10W40 在攝氏 40 度的黏度是 90.8 cSt,升溫到攝氏 100 度時只剩下 13.5 cSt。

複級機油 10W40 的解讀是 it pours like a 10 (重量,Weight) but oils like a 40,就是在天寒地凍換機油時,從油罐裡倒出來有 10 號油的流動性,但是這 10 號卻有著等同 40 號的油膜強度,並不是說油溫到了攝氏 100 度就會變得黏稠四倍變成 40 號,真實數據是高溫 cSt 降低 90.8/13.5=6.73 倍,快變成水了 [比方] 。

而 10W40 油用久了,黏度增進劑 (Viscosity improver) 受到高溫和酸度各種破壞,黏度指數 (Viscosity Index) 也可能下降成只有 20 等級。好的合成油 (例如 Group 4 的 PAO 或是 Group 5 的 Ester 基礎油) 比較不會因為黏度增進劑受破壞而降低黏度指數,換句話說壽命較長 (馬力大是另一回事),但就是貴。

這些年來油商對機油添加劑的突破,讓低黏度的油 (0W20,0W40) 做出很棒的流動性,同時兼顧高溫時的油膜強度。但很多人對機油的認識仍保持在傳統的 [數字W數字] 格式 (其實油商也給這個標示規範綁死了),產生很多觀念上的衝突與懷疑,如果改看 cSt 40/100,Viscosity Index,HTHS,TBN,應該就沒問題了。

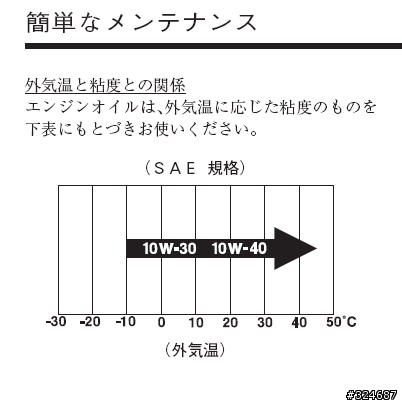

舊觀念:用溫度來取決黏度,1998 年的資料

車商也有進步,新車的機件公差愈來愈小,油道愈來愈細,如果不按照原廠建議的低號數 (例如 0W20),改用自己以為 (或喜歡、習慣了) 的高號數 (10W40),機油的流動阻力較大,機油壓力提高,但真正的機油流量可能反而變少。而且高號數的油,流動性較差,帶來的引擎內阻與散熱不良更是問題。

新觀念:指定黏度,不再提氣溫,2010 年的資料

上兩張圖片都是本田兩輪車事業部提供給 VFR 車主,別的 討論串 複製而來。...(恕刪)