Fa1con wrote:

FIT後門防撞桿裝回(恕刪)

被杰運拆車踢爆的後雙門沒內結構問題,這要有廠商生產料件,但也要看能否在不分解車門鈑金狀態下安裝,僅拆門內障板塑膠件能安裝都好處理。

但如果得拆內外車門蒙皮分解才能裝,就算有廠商開模做內橫梁件,能這樣改的也不切實際。

蒙皮拆卸,得將外蒙皮反摺的鈑金皮料邊切除,這作法,即使日後將蒙皮接回,也會有鏽蝕的問題,去做這樣的處理很不切實際。

傳統車門表面蒙皮拆修,車門蒙皮拆卸方式 : 由紅線鍛處切除,將內、外蒙皮分解。

缺點 : 日後紅線鍛處接合仍有鏽蝕根本問題無解。

這個門內結構補強,仍得靠原廠生產線線上組立前生產門板總成就能完善為佳,才是根本之道。

---->後來證實是有內鐵的,只是被內門鈑金擋住。

沒後保桿內鐵這些~

民生澡堂王董又有生意做了,門口又要一堆本田車排隊!

wwoops wrote:

福大,關於媒體提到日(恕刪)

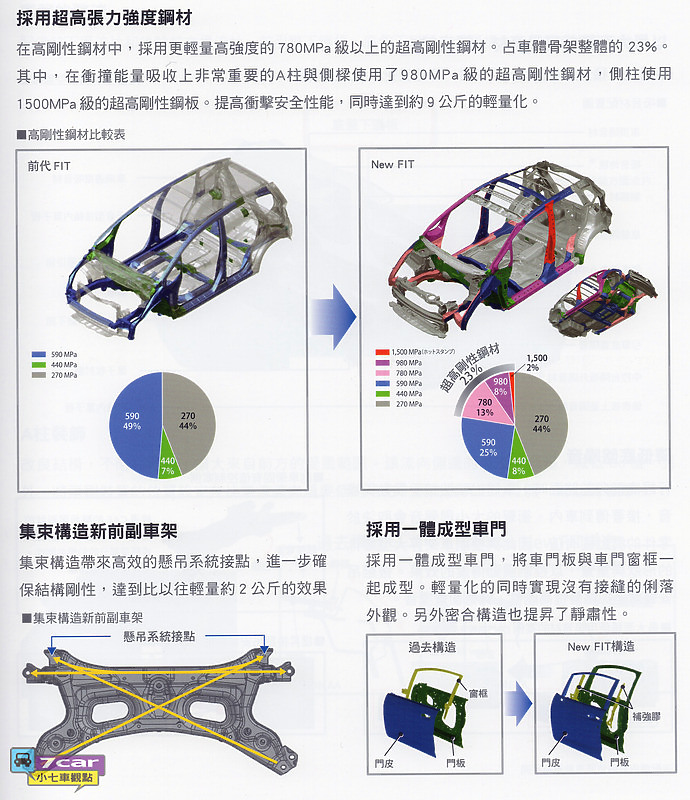

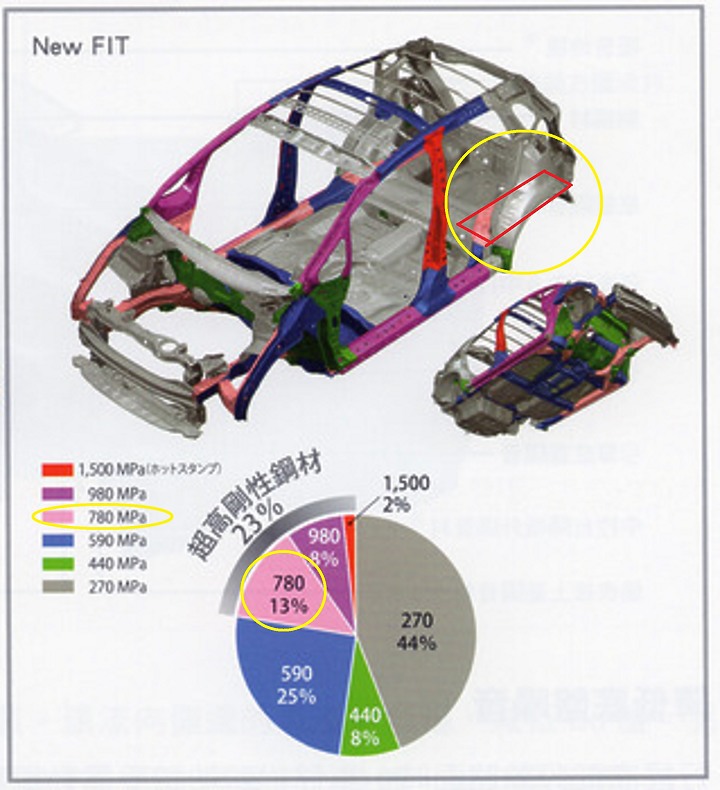

* 關於媒體提到日規FIT 4超高剛性鋼材980MPa提高至18%,整車零件50%日本進口。

A :

媒體說日規如何,它都僅是參考值。

國產實際成型用料,只有原廠官方產線為主,大概只有原廠與鈑件供應商知悉這台車用的是什麼料、Mpa值每個部位分佈用料是多少、厚度多少。

通常得原廠願意跟進CRV MK5公佈台灣國產化實際用料,才是正台製組立件,外人無從得知。

但以目前國產車廠的鈑件生產,大多是380 / 480Mpa值的料,超過980Mpa超鋼材,大多得進口了。

如是這類1300Mpa棚鋼~1600Mpa的特殊超鋼,國內都仰賴進口為主。

現在國產車,單一車型,得像CRV這類單月破千旺點的量體,車廠發國內例如桃園觀音聯成、Toyota國瑞的供應商烈光這些1~2階廠開模生產,才有辦法攤提。

很多車廠,根本也沒法發台灣開模生產,因為投報率太低。

單月月售只有100多台車的,其實都很難攤。

隨便一組模具算300萬,以國產件末端售價一片門片約4500計,扣除毛利算1500=3000

攤提抓1000 / 成品費抓2000。

何況車廠的產品,都不是只有開模這300萬,還有撿具+治具,起碼得再+450~600萬。

也就是模撿治具加起來,得是AM零售市場只開模具乘以2.5~3倍,才能算實際攤提。

相當攤提成本得3000。

將毛利1500+攤提3000=4500

900萬抓的模具+撿具+治具,也得要賣超過2000片才能過模攤。

而這還是抓高毛利與攤提狀態,通常物料還有包材、各點的往返運資、保固售服三年內的退換料損耗成本。

要攤提,沒這麼好過。

也就意味著,國產車,單月起碼也要賣個500~600台,要小賺還可以看。

拚半年內或一年內損平過攤提。

但要跟1996~2000年的日產Cefiro A32一年可以售出12萬台比,根本LP在比雞腿。

現在台灣車市,已經不可能再有這種銷售天王的車型。

一個品牌能有三台車,每月超過500台貢獻值,都得躲著偷笑了。

所以~媒體資料,非台規的,參考下就好。

* 油電版大電池放在行李箱下,如果沒有內鐵,或CD柱沒有加強(找不到資訊)主梁延伸至行李箱強度未知,被追尾令人擔憂?

A :

通常電池是放在下圖紅圈處(藍圈為後輪鼓範圍):

後座椅背這位置要擠進到這裡,車速就已經破百了。

目前網路上能查到的FIT結構圖 :

來自後方的撞擊,主要是靠後艙底這黃圈兩支主樑。

官方日規資料是780Mpa。

剩下的,便是由這兩支主樑支撐的內鐵首推撞的結構體。

而一般4米多的小型車,歐洲款,大多後內鐵是由塑膠PP+GF製件+發泡外支撐,撐起整個後保桿皮。

國內的國產小型車,大多是從缺,不是只有本田如此。

日產這些,都差不多配置。

所以民生澡堂專裝本田車內鐵,日產內鐵則被麗辰宋老闆包辦了,大家裝得不要不要,這也是促進車市經濟啦,必須這樣說。

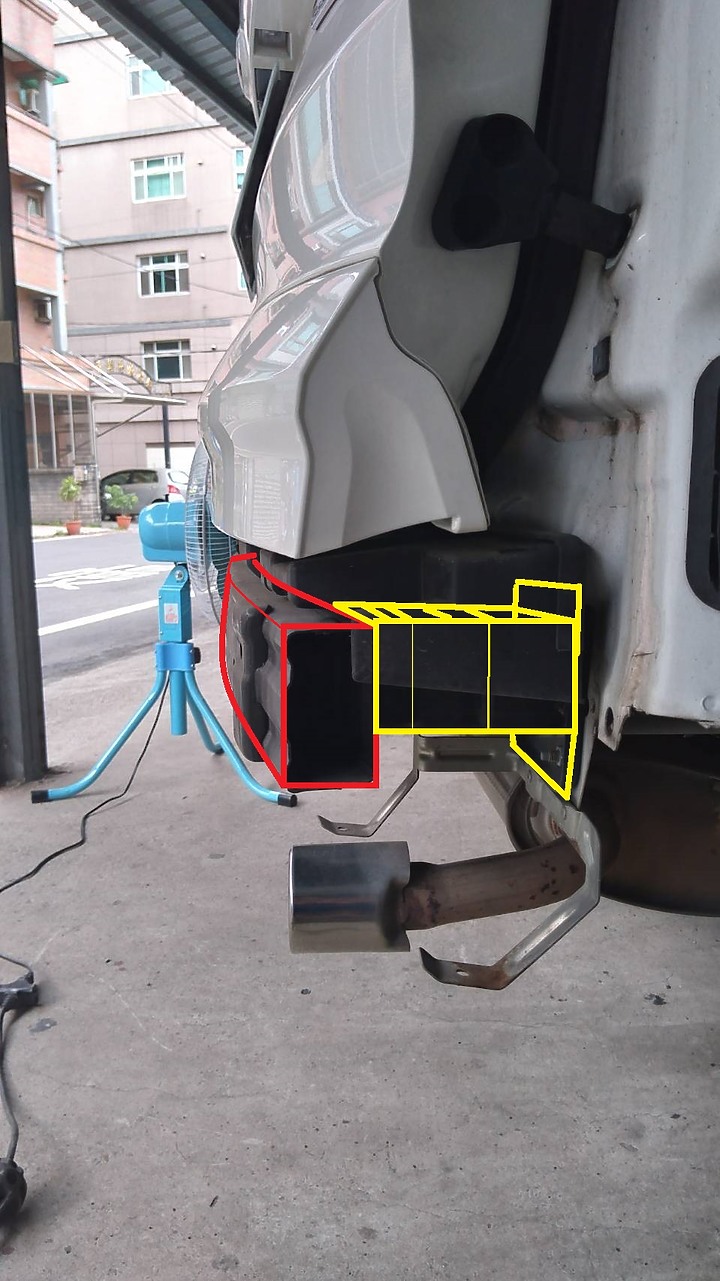

內鐵的主要結構,為衡桿本體+L/R左右兩側約200mm4~5摺點的潰縮段。

外面或大陸搞得一堆內鐵改裝件,很多都阿薩不入,沒有車廠的結構體可言。

標準的,例如福特Kuga耐被後肛的內鐵結構如照片 :

紅色為內鐵 / 黃色為潰縮段(大陸叫吸能盒)

Toyota Camry+RAV4從2000年國產Camry來到最新這代車型,拆過的經驗,大多後保桿內鐵是僅有紅色內鐵件,L+R兩頭直接鎖附在後擋牆上。

缺少L+R潰縮段(吸能盒)。

黃色左右兩段,有跟沒有一樣。

Camry更是只有單片鎖在後擋牆上。

推到了,便是靠目字斷面內鐵約80mm潰縮,後面就往後擋牆往裡推。

主要得靠藍色這個主樑來支撐。

只要藍色這兩根主樑夠硬,其實是扛得住主要的嚴重撞擊。

如果用料能來到980Mpa起跳是最好,1200Mpa以上好棒棒。

日規Fit MK4 780Mpa是正常用料值。

其它分佈都是280Mpa值左右的灰色鈑件,這都跟蒙皮差不多,純粹得看鈑料厚度,如果主倉體鈑料有2.5mm厚,那還是很不錯,但日系車通常為了輕,厚度會來到1.2~1.5mm左右,很少更厚的了。

更厚也很難成型,成本費用會拉高、油耗不美麗。

例如Sienta車國產,它是連下圖引擎室紅圈這幾處橫樑都很薄。

我跟中華設計中心工程師,只用雙手拉,它的鈑件就型變。厚度不到1mm。

這個擠下去,都是慘不忍睹的。

像這樣的主結構體,就NG了,能閃多遠閃多遠好。

灰色的後艙體,通常大概就這樣的強度。

BMW X1的後內鐵 :

可點擊大圖看,白色箭頭處,都是潰縮段的緩衝摺痕射計。

標準的內鐵結構,是要有這設置,對後方撞擊的換修損耗是最低的。

如果沒內鐵或有內鐵直接L+R兩端鎖附在後擋牆,就是直直推進去,撞修就比較大條,沒有內鐵與潰縮段的換料機制。

至於要擠到後座椅下的電池導致車子炸掉。

它不用炸,後座乘客大概也GG了。

所以,擔心這個,是有點過慮了。

因為國內的小車,B柱後的後艙體,大約撞測應都是B或C內,沒啥車可挑,除非買貴一點的歐系車,該有的後內鐵與結構,會給比較完整。

要艙體結構強,本田房車首推Accord,國內出險業者都能給您掛保證,這台絕對可以撞贏一大票同級車。

當年我的97" Cefiro A32還是被 三陽國產的Accord給肛掉的,死肥肉直接潰縮到後擋牆接近後座區,只差後輪沒噴掉。

Accord MK7只是前保桿皮掉下來,車台略為偏位,都還能正常開。

三陽的國產造車工藝,個人還是很欣賞的,絕對不輸現在任何國產品牌的產線。

Fit 自從三代後,它的結構持續還是有在精進。

或許大家敲碗敲一敲,之後生產線上,就把內鐵補上了。

其實那一根,對車廠產線來說,就是照重量秤的價值,生產線上件的物料成本與線下零件售服成本,在車廠財務精算上是不同的。

線上生產,成本可以押更低。

或把內鐵納入車主選配件,我相信還是還是很多車主為了本田車,願意掏錢買這根內鐵。

導車雷達PDI都在挖了,沒差多根內鐵給車主選配對吧!

哈酷配件單位還能轉為一筆業績,自己賺,好過給AM市場改裝廠賺。

(我這樣講,會不會被改裝的抓去阿嚕霸)

是我~我還是會買這台車。

我是真的有在癢。

可惜沒東西開發,Fit女性車主多,開發套件風險有點高,不然買來自己開爽爽。

我是真的有設計它的CUV套件給日本Alpine、NEWS。

但日本回我當地這台買菜車,台灣開,他們就進料.............,哪這麼多資金台台都開瑞企。

自己開金屬模做,!缺通路金主!! --->糾!!!XD

之前三代開自己設計這組!

這台車,真的是很有樂趣的小車。

值得入手。

內文搜尋

X