為了能加速車輛電動化發展,Honda將旗下的高效率電動化相關技術統一以「Honda e:TECHNOLOGY」作為總稱。而四輪領域當中的雙馬達油電技術「SPORT HYBRID i-MMD」,也因此從2020年2月開始販售的4代FIT和10代Accord起,改名為「e:HEV」。

10代Accord搭載的2.0L e:HEV部分,純粹是基於策略進行的改名,和其他國家市場販售的10代Accord Hybrid所搭載的2.0L i-MMD是同樣一套系統。

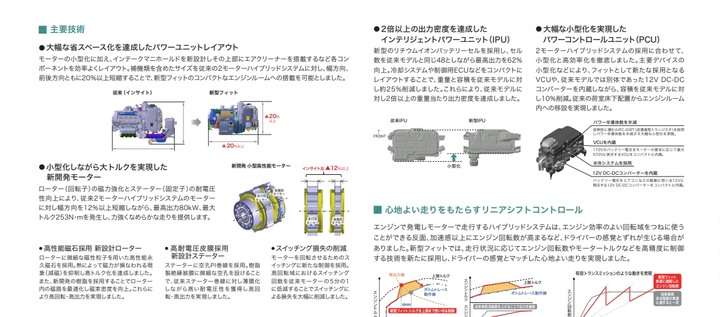

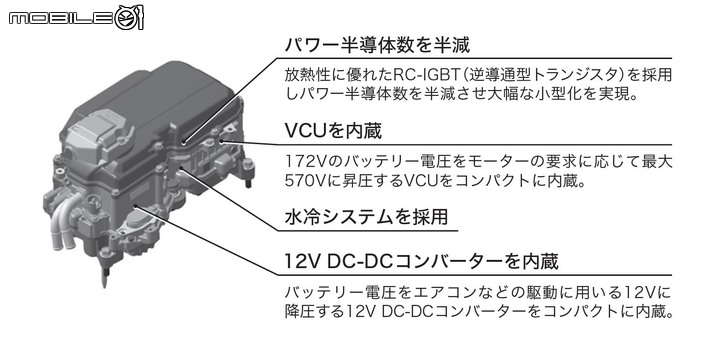

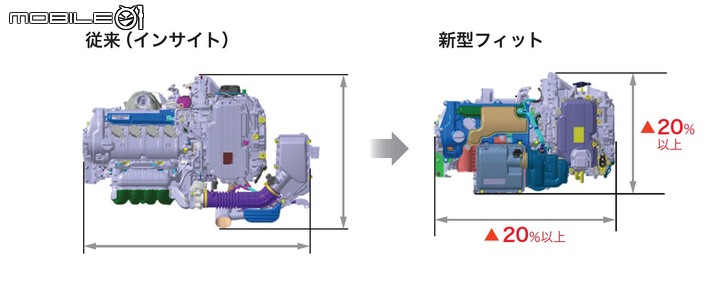

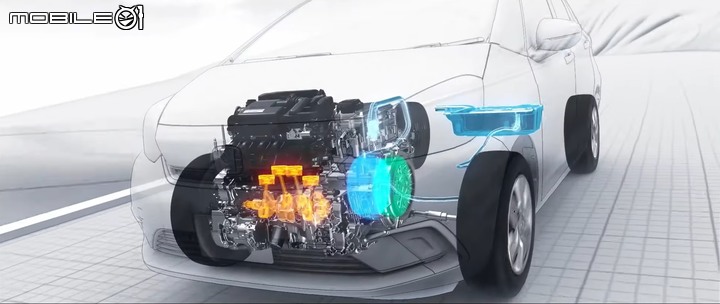

4代FIT所搭載的1.5L e:HEV,則是以Insight搭載的1.5L i-MMD系統為基礎進行開發。為了能讓這套系統更適合FIT的車格和目標需求,Honda透過縮小馬達體積,並重新設計進氣岐管,同時將空濾相關周邊部件改置於引擎上方,讓引擎室內的動力單元架構,在長寬部分都能有效縮減20%以上。

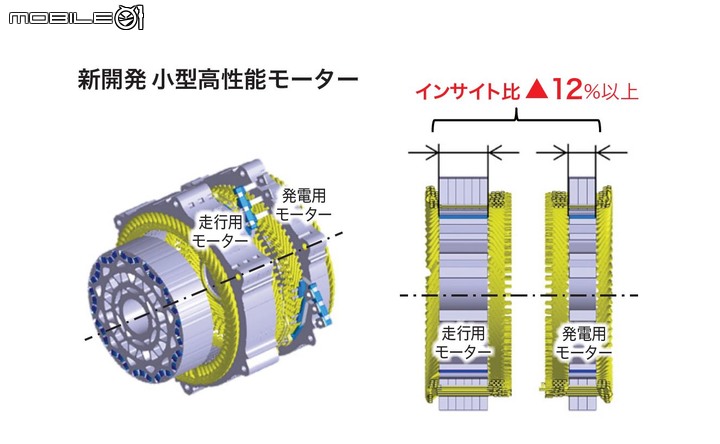

馬達部分,採用全新開發的H5型交流同步電動機,伴隨磁力強化的轉子及定子的耐電壓性能提升,儘管馬達厚度較以往縮減12%以上,依然能提供最高出力80kW、最大扭力253N-m的動力表現。

- 採用高性能磁石的新設計轉子:透過採用微細磁性粒子的高性能永久磁石,有效抑制因為熱產生的減磁現象,並提高扭力。此外,藉由新開發的轉子內磁路最佳化,提升磁束密度,達成高轉速高出力的性能。

- 採用高耐電壓皮膜的新設計定子:全新設計的定子採用了空孔PI捲線,透過在樹脂製絕緣膜上設置孔隙,讓新品不只擁有更薄的覆膜,同時獲得更高的耐電壓性,以及實現高轉速高出力的表現。

- 降低切換損失:馬達的切換裝置採用全新的控制模式,在高轉速域中的切換次數為以往的5分之1,大幅降低切換損失。

1.5L Atkinson DOHC i-VTEC引擎方面,在鏈條箱中設置了減振材,從引擎的放射噪音源頭進行抑制。並透過電子VTC的最佳化控制,降低啟動時產生的振動,從怠速熄火模式恢復時,引擎也能柔順的重新啟動。此外,除了排氣淨化裝置採用新式觸媒外,引擎本身的貴金屬使用量也降低了約30%,環保性能較過往更為提升。

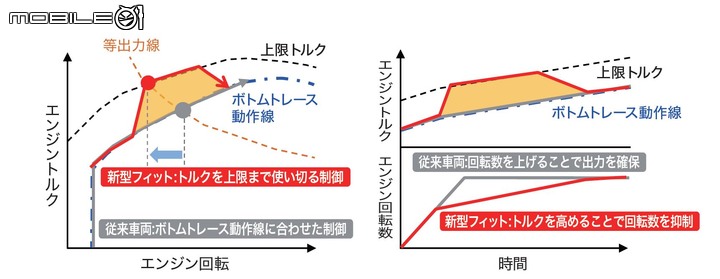

另外,本次的最大亮點,在於新增了能提升駕馭感受的「線性換檔控制」。以引擎產生電能驅動馬達的Hybrid系統來說,為了使用引擎效率最高的轉速域,導致加速時,會產生速度感和轉速提升速度有落差的現象。對此,全新改款的FIT採用了可以針對行駛狀況,調整對應引擎轉速及馬達輸出扭力的高精度控制技術,實現能讓駕駛人車一體的駕馭樂趣。

在中度油門開度加速的狀況下,系統可以確實使用到該轉速下,引擎扭力的最大值,並確保馬達行駛所需的電能,同時控制符合加速感受的引擎轉速。

而在油門全開的加速下,提供有如換檔般的引擎轉速控制和引擎聲浪。

以「ベタ踏みちゃんねる」的0-100km/h加速影片來說明,可以發現無論是CR-V Hybrid搭載的2.0L i-MMD,或是Insight搭載的1.5L i-MMD,在全油門加速下,車速不斷提高,但引擎轉速最終是維持定速的詭異感。而新增「線性換檔控制」的FIT e:HEV,則提供了更符合駕駛預期的加速感受。

CR-V Hybrid

Insight

FIT e:HEV

動力單元性能數據

Insight(LEB-H4)

1.5L DOHC i-VTEC Atkinson循環引擎(代號 LEB)

排氣量(cc):1,496

缸徑×衝程(mm):73.0×89.4

壓縮比:13.5

最大輸出(kW[PS] /rpm):80 [109] /6, 000

最大扭力(N・m[kgf・m]/rpm):134 [13. 7] /5, 000

馬達型式:H4 交流同步電動機

最大輸出(kW[PS] /rpm):96 [131] /4,000 - 8,000

最大扭力(N・m[kgf・m]/rpm):267 [27.2] /0 - 3,000

動力用主電池(種類/個數):鋰電池/60

FIT(LEB-H5)

1.5L DOHC i-VTEC Atkinson循環引擎(代號 LEB)

排氣量(cc):1,496

缸徑×衝程(mm):73.0×89.4

壓縮比:13.5

最大輸出(kW[PS] /rpm):72 [98] /5,600-6, 400

最大扭力(N・m[kgf・m]/rpm):127 [13.0] /4,500-5, 000

馬達型式:H5 交流同步電動機

最大輸出(kW[PS] /rpm):80 [109] /3,500-8,000

最大扭力(N・m[kgf・m]/rpm):253 [25.8] /0 - 3,000

動力用主電池(種類/個數):鋰電池/48

資料來源:

https://www.honda.co.jp/factbook/auto/fit/202002/

https://www.honda.co.jp/Fit/

https://www.honda.co.jp/INSIGHT/

新型フィット、2モーターハイブリッド向けに小型・高出力の新モーター