藝術沒有了藝術家,如何生存?林欣怡。

當你決定作一件事,妳應該好好完成。這包括:你不想做的事。

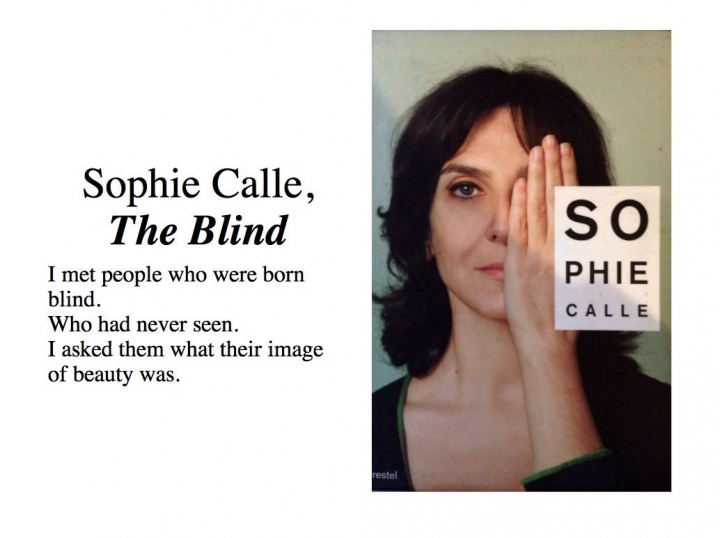

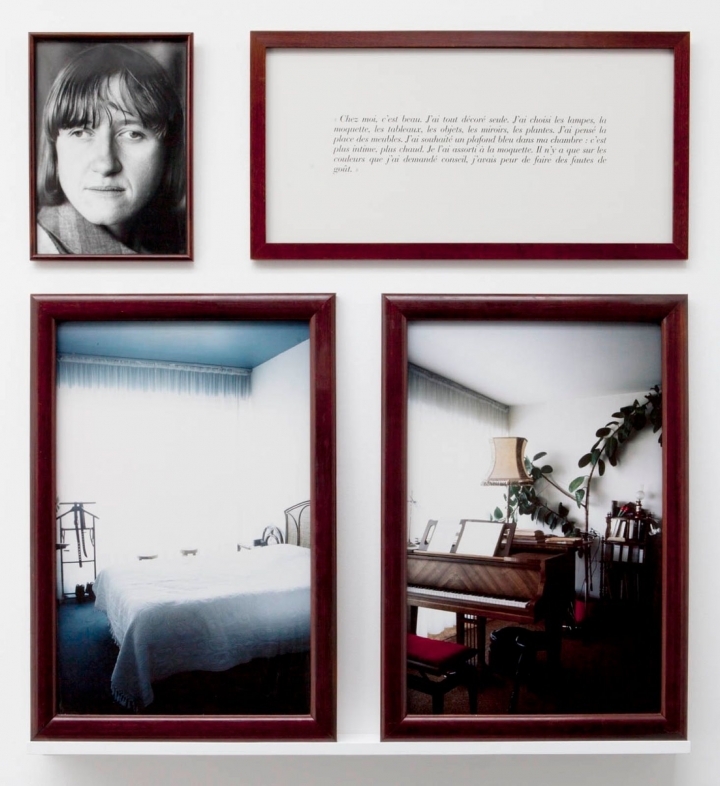

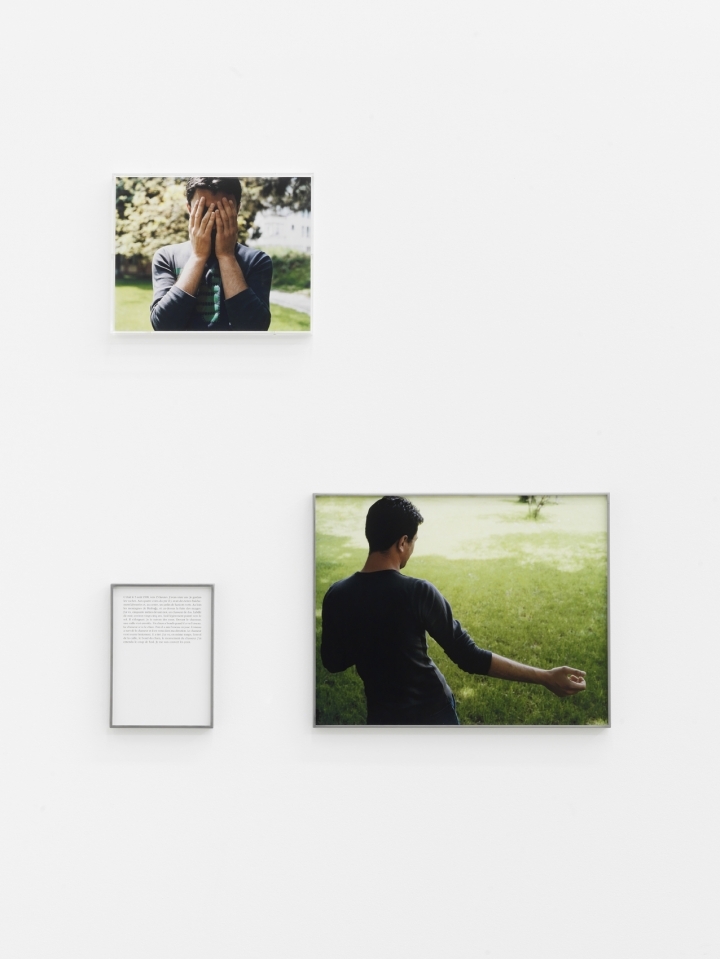

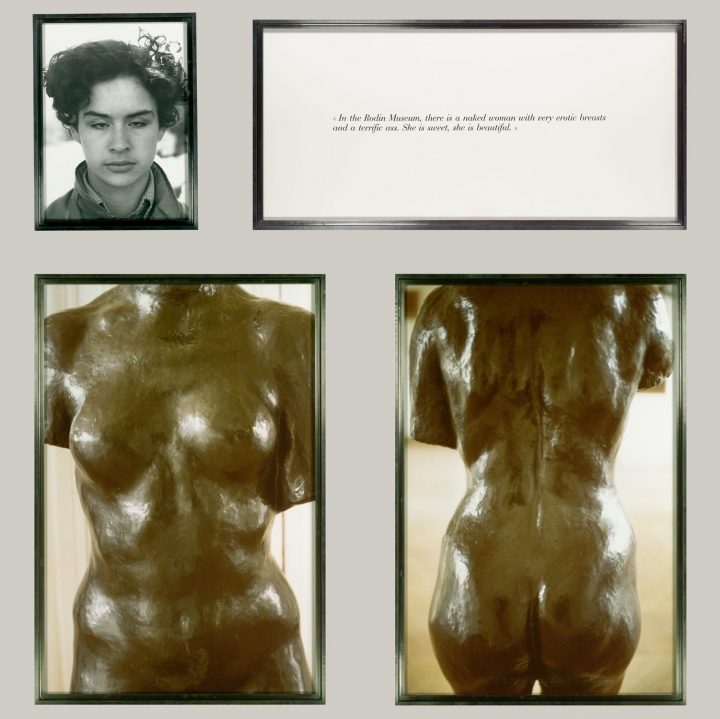

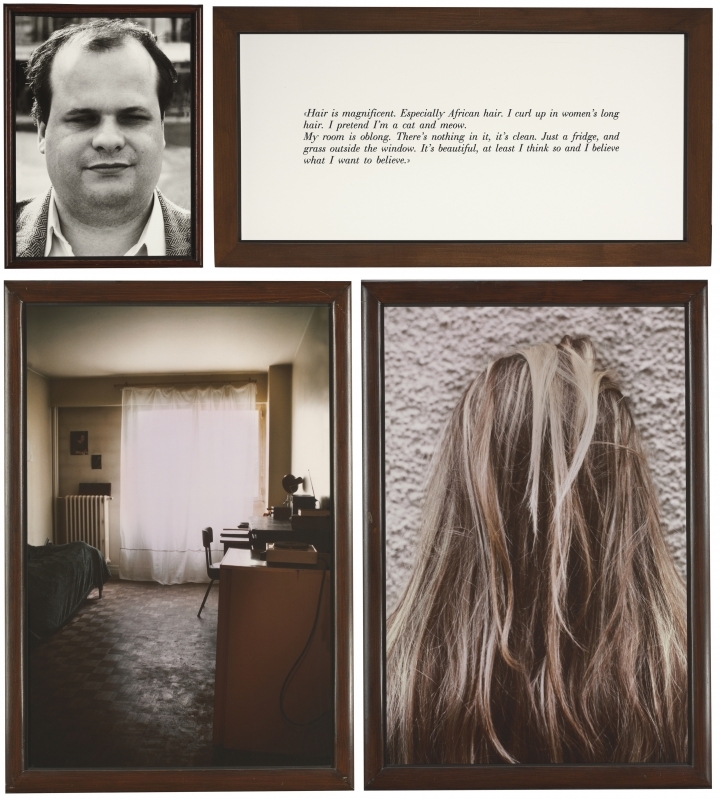

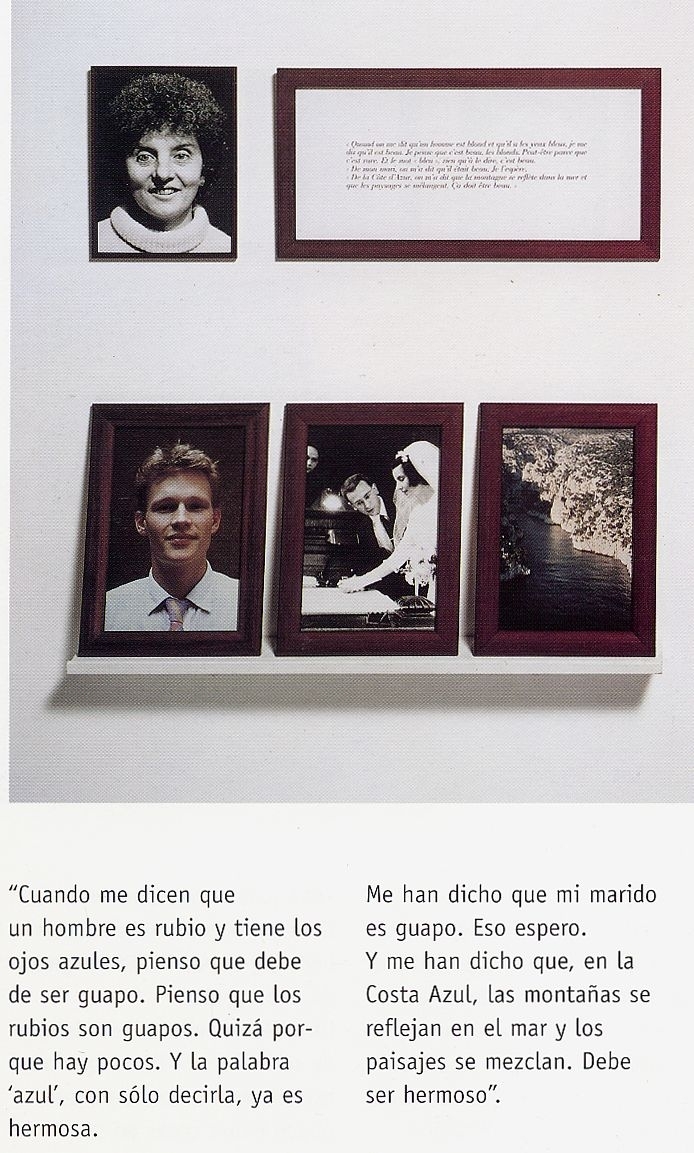

Born in 1953 in Paris, France Lives and works in Malakoff, France,中譯蘇菲.卡爾。

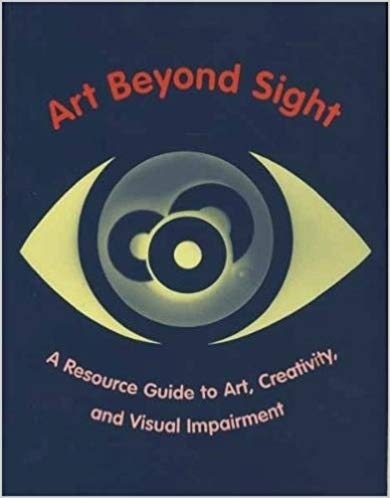

Art Beyond Sight: A Resource Guide to Art,Creativity, and Visual Impairment,2002。

Dan Asher "An Anthropologist on Mars" at MARTOS GALLERY

Anthropologists on Mars

賴幸輝【我教盲人變魔術】

看不見的世界,用心去改變 - Magic High 盲人魔術 Performing magic for the blinds,2011

Magic High 20111223 盲人記者會 民視 觸覺體驗魔術 視障者嚐鮮,2016

西方人文主義傳統.The Humanist Tradition in the West。

在現代性的廢墟上──世安美學論叢系列I(2008-2013)。

Welcome to Monoskop, a wiki for collaborative studies of the arts, media and humanities. This page shows a selection of the latest additions to the website. For more detailed listings see the Log, Recent, Contents and Index sections. Selected updates are posted on RSS, Twitter, Facebook and Instagram.

https://monoskop.org/Monoskop

The Academia Team The Academia Team Follow Accelerating the World’s Research Editor of Academia

https://www.academia.edu/

end

以上有甚麼你覺得有趣的資訊.想法等...?