一個生物學上的觀察之 1

2010/3/29於Taipei Times刊載

To be inserted, or not to be inserted.

That's the question.

感冒咳嗽的症狀表面上看起來是人體免疫系統運作的結果,但也極為可能是感冒病毒控制宿主製造出來的行為,好讓自己的基因進入其它宿主之中。基因使用千奇百怪的手法傳播自己,性交跟飛沫傳染一樣,都是基因行銷自己的手段。有性吸引力的人像病毒,容易使人愛上並進行性交。事實上他們的美好外表確實跟病毒有相同的目標,就是使自身基因延續。就像得了狂犬病的狗會改變行為,讓自己變得暴怒而會咬人,好透過唾液傳染;美貌基因也是一樣,它使宿主變得性感,好透過性交傳遞。當一個男性將基因注入女性身體之中,對女生來說,精子裡的基因跟病毒裡的基因都是外來者。對強姦者的抵抗,跟咳嗽一樣,都是因為身體抗拒外來基因的結果。唯一遺憾的是:性病病毒雖然會改變宿主生理狀況,但不會使宿主變得性感;性病病毒並不藉由使宿主變性感來增加傳播效力。■

Cock Worship

一個生物學上的觀察之 2

長壽並不是性能力強的首要證據。事實上,長壽的雄性,也許是因為沒有冒險生育後代才活了下來。選擇年老雄性的雌性比起她的雌性對手,未必會有更多的後代。現在有一個很有趣的重點,它曾被達爾文指出,且由費雪清楚地記載下來:在雄性彼此競爭,以顯示出男性氣概博得雌性青睞的社會裡,母親能為她基因所做最好的一件事,就是培養兒子成為有男子氣概、引人注目的雄性。如果她能確保兒子成為社會中有最多交配機會的幸運者,她就會擁有許許多多的孫輩。因此,在雌性的眼中,最渴望雄性身上擁有的特質,其實就是性本身的吸引力。------Richard Dawkins <自私的基因>

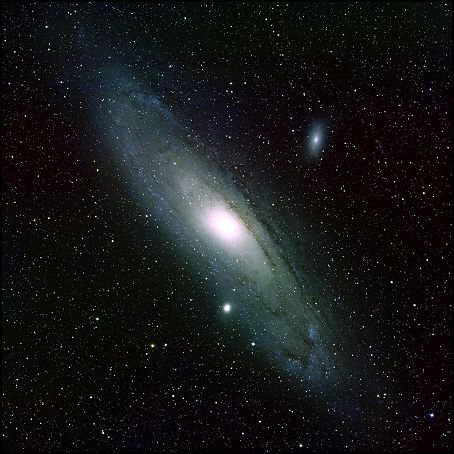

DU PHOTO OF NATURAL LIFE

Copyright © DUpisces