卻也是奇怪底片的始作俑者

也讓許多底片相機

現今成為孤兒

APS底片原本是為了讓底片相機

能做到更小巧的目的而特別獨立出來的片幅

片幅縮小一些

當時售價也便宜一點點

但還是不像半幅機身那樣CP值高

加上135片幅的機身樣式多~選擇多

APS慢慢的在市場上黯淡下來

如果硬要談規格

很簡單

APS雖然是柯達所規範的尺寸

但那是理想的底片切割尺寸(沒有浪費耗損)

所以柯達的規範是他自己的規範

其他機身廠商只能跟著做符合規定的機身

機身廠不可能自己發明一種片幅叫做APS-ZZ

然後要柯達做符合你要的片幅(誰理你)

當然也可能柯達跟相機大廠約定

討論出一個大家都想要的尺寸來生產

這也是一種合作模式

由於APS的規格曾經被市場規範過

所以這是一個有被市場接受過的規格

進入數位時代後

感光元件製造技術從柯達手上傳給了S跟C

由於半導體感光元件製造之初成本相當嚇人

如果依造以前底片規範來裁切感光元件

會剩下許多邊角料

這些邊角料的成本勢必要反映在其他裁切完整的感光元件上

導致感光元件的成本被邊角料墊高許多

所以目前的APS-C感光元件是依造半導體原始尺寸

計算後耗損最少~最接近APS的尺寸來裁切

舉個例子

如果一片感光元件可以裁切10片APS-C的片幅

但是使用柯達規範的APS尺寸只能裁成7片

還產生將近3片的邊角料

如果原寸感光元件一大片1000元

裁成APS-C片幅一片單價100元

裁成APS片幅成本會高達將近150元

也就是說把APS尺寸稍微縮一點點

成本可以相當大幅降低

而且跟APS又很雷同

廠商何樂不為

雖然柯達已經把APS尺寸訂好

但那是底片規格

如今這些數位相機廠商

要在過去底片時代民眾養成的習慣

跟現代數位製程間

取得一個平衡

所以才會有這些跟過去很雷同片幅

說實在的

這也是一種不得不的作法

這也是廠商一種體貼消費者的做法

如果每一家廠商都出自己的片幅

光鏡頭的等效視角就算死人了

有人乘1.5有人乘1.6

有人乘0.8~0.5.....

天下不就大亂

跟著底片時代所留下的規範

盡量貼近規範

消費者不必要在上面鑽牛角尖

lan14 wrote:

既然都會說是C廠商定...(恕刪)

psyclonzero wrote:

很多明明是數位相機

不能塞進Kodak APS底片

可是卻紛紛自稱為「APS-C」

可以請問原因嗎?

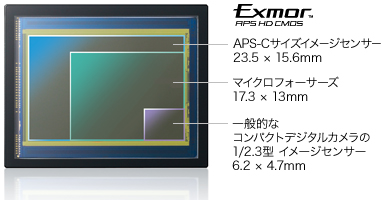

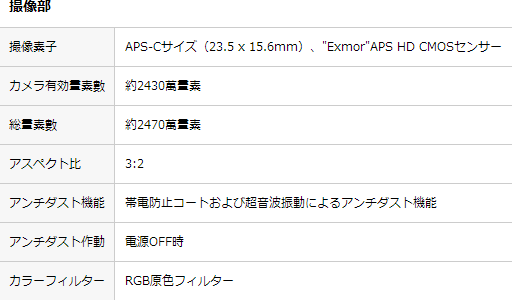

SONY寫的是APS-C尺寸的感光元件

表示跟APS底片大小相近

因為相機發展都是從底片轉成電子感光元件

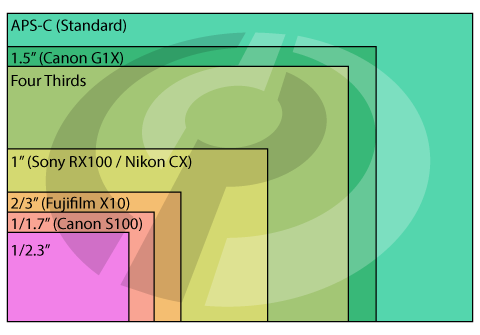

所以只要大小接近當初的底片規格,廠商就會稱做FF、APS-C尺寸

如果是自創的新大小,才會說4/3吋、1.5吋、1吋...等等

這種說法不只廠商用,而是全世界都通用

維基百科、專業評測網站、各大相機展也都是這麼用

雖然各家APS-C尺寸會有些差異,但性能上確實是同一級距

就好比各家LCD TV也有39"、40"、42"的微妙差距

但購買的時候大多會看做同級距

psyclonzero wrote:

APS原為Kodak...(恕刪)

樓主:

規範與規格在不同領域中,通常一者為強權或強勢團體等定義,一者則是多數人共議所產生。

商業產品中,常見到的是強勢公司主導整個產品規格規範定義。

談論攝影器材也是有者同樣狀況。

像是憑什麼<等校焦距>是要拿<36X24mm>數位系統做為標準?

是KODAK決定嗎?

為何KODAK能夠主導底片規格?

憑什麼KODAL說了算數?

是在於在底片時代,本身KODAK是最強勢底片供給製造商,即使是後面KONICA FUJI等也都是按照這樣去定。

再來就是APS也不是KODAK自己決定這個規格,如果相機廠商不採用這些規格去制造相機與鏡頭設計,那KODAK定義出來的規格是要賣給誰?

在數位時代,成像紀錄、 機身與鏡頭,已經和過去完全不同,不再受到底片製造商限制,機身製造廠是可以獨立自己一個系統,像是Four Thirds,也因此不再受到過去底片製造商規格規範定義。

也就是就算和過去定義不同。

而數位時代之所以和過去底片規格有所牽連與關係,並不是他們覺得<KODAK>定義就是不能越過。

本身是受制於感光元件製造,鏡頭光學設計與舊有系統資源。

內文搜尋

X