圖像跟語言系統間要能夠「完全相互翻譯」,實際上雖然不可能,但它們確實在隱喻的結構上是一樣的。我們只要透過語言學對隱喻的研究,就可以大致掌握圖像隱喻的使用。在一張優秀照片中或一首好文中,我們往往可以不甚困難地體會其中的詩意。例如我們國中曾唸過《天淨沙》:

枯籐老樹昏鴉,

小橋流水人家,

古道西風瘦馬。

夕陽西下,

斷腸人在天涯。

又或者是意象派龐德 (Ezra Pound)的《地下鐵》(In a Station of the Metro):

The apparition of these faces in the crowd;

Petals on a wet, black bough.

這些詩的意象都是由字面義所延伸出來的,作者運用文字的力量彷彿是一種天份,讓一點一滴的元素交互作用,使讀者產生某種想像,體現完形心理學「部分之合不等於整體」的論點。又如George Herbert的一首詩《Virtue》:

Sweet day, so cool, so calm, so bright,

The bridal of the earth and sky.

詩人用bridal結婚一詞,明顯是隱喻天空與大地的結合。但「詩意」這般的抽象名詞,多半只可意會不可言傳。再以夏宇的《擁抱》為例:

風是黑暗

門縫是睡

冷淡和懂是雨

突然是看見

混淆叫做房間

漏像海岸線

身體是流沙詩是冰塊

貓輕微但水鳥是時間

裙的海灘

虛線的火焰

寓言消滅括弧深陷

斑點的感官感官

你是霧

我是酒館

寫詩的人總是用盡了力想去「掌握」文字,抓住那些能讓詩句意象精準的詞語發光。又例在《如今》詩中所描寫:

搗碎妳的身體

抽出一絲不捨與疼惜

若要維持這兩句話中強烈的性愛意象,則「搗碎」不能換成「敲碎」;「抽出一絲」也不能以「拔出一塊」取代,就像上述George Herbert的《Virtue》中,若把「bridal」代換成「marriage」會削弱詩的力量一樣。換言之,詩作有著攝影中「決定的瞬間」精神:一個動作會在某個時間點中達到符號化的積極效果。同樣的,一首詩句也會在某個詞中達到高潮。在某個層面而言,文學語言必然包含「字面義」與「引申義」的雙重關係。 文字語言的「意象」只是透過「換喻」和「隱喻」所表達出來的一種抽象概念。那麼圖像語言如何利用喻格?在此,先解釋何謂「換喻」和「隱喻」:

1. 有相似關係是隱喻。

2. 相關關係為換喻(也稱轉喻)。

這部分相當難以理解,依然按照上述兩定義,舉數例如下。

陳醫師是一個屠夫。

此句話很明顯的使用「隱喻」。在現實世界中, 陳醫師並不是一個屠夫,我們只是用「屠夫」的意像去隱喻外科醫生拿刀切剖病人的模樣。其意像上的類似,使這句話成為了一種隱喻的手法。又如下:

我不喜歡瘦竹竿。

這是一句以前某個女生對我說的話。「瘦竹竿」指的就是我,但我本身並不是竹竿,我的身體也沒有半點竹竿的屬性。不過由於我的瘦弱和竹竿細長的意像類似,因此達成隱喻。不似於以上陳腔濫調的隱喻,夏宇《擁抱》詩中的意像就顯得相當創新且令人有觸電般的感受:

漏像海岸線

身體是流沙詩是冰塊

貓輕微但水鳥是時間

當我們唸到「貓輕微但水鳥是時間」一句時,一個新的意像透過作家巧思在我們腦海中被展開來,表面看似毫無章法的語句卻蘊含著深層力量的隱流, 在看過幾個關於隱喻的例子後,我們來看看「換喻」的例子:

他被判了刑,我想恐怕要一輩子被關在鐵窗裡了。(鐵窗代替牢獄的鐵窗)

我不喜歡貝多芬。(指的是貝多芬的音樂)

小飛機直接飛近,迫使華府啟動紅色警戒。(華府指的是政黨人士)

讓我用我的堅挺征服妳的柔軟。(堅挺與柔軟分別指男女性器)

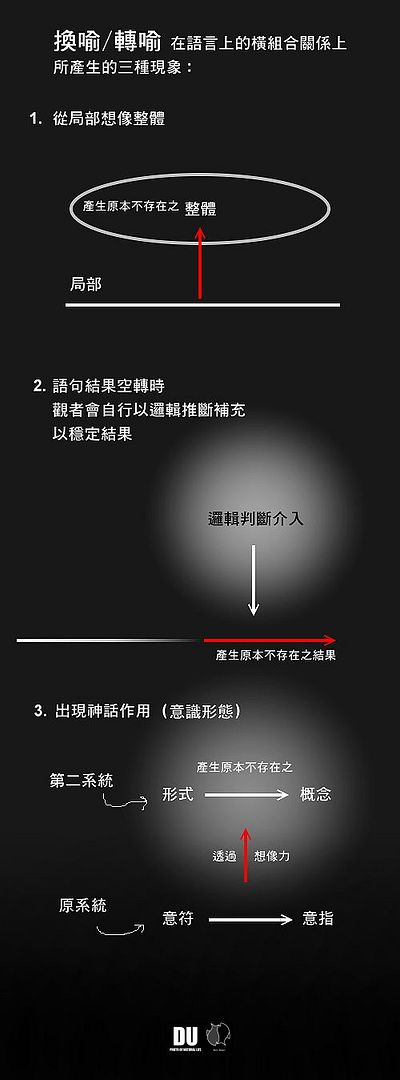

在換喻中,喻體其主體本身具有「相關性」,在語意軸上是一種橫向關係,而不是上述隱喻定義中的「類似性」。 我在與朋友研究換喻的「橫向關係」時,整理之後認為「換喻」(即轉喻)的定義總共會導致三種可能現象:

1. 從局部想像整體。

2 . 語句結果空轉時,觀者會自行以邏輯推斷補充以穩定結果。

3. 出現「神話作用」

為了使大家能清楚了解其中的運作過程,圖解如下:

「從局部想像整體」的例子較為簡單,此處不贅述。我們先談論「語句結果空轉」時的現象。以下面這個笑話當例子:

邪惡的願望

有一天,一個女人外出打高爾夫球。當她把球打進樹林裡時,她進入樹林裡尋找小白球,並且發現了一隻青蛙在陷阱裡。這隻青蛙告訴這個女人說:如果你釋放我,我將回報你三個願望。所以這個女人釋放了青蛙;青蛙說「謝謝你,但是我忘了跟你提到這三個願望有一個附帶的條件,那就是:當你許願的同時,你的老公將會比你好10倍。」這個女人說:那沒問題。女人的第一個願望是:她要成為世界上最美麗的女人。青蛙警告她說:妳確實了解到這個願望將會使你的老公也成為世界上最英俊的男人,別的女人將會蜂擁而至。這個女人回答道:這沒有關係。「卡啦」一聲,她變成世界上最美麗的女人。她的第二個願望是:她要成為世界上最有錢的女人。青蛙說:這將會使你的老公成為世界上最有錢的男人而且他會比你有錢十倍。這女人說:這也沒關係。因此「卡啦」的一聲,她成為世界上最有錢的女人。這時青蛙要求她許下第三個願望,於是她說:我希望有一點點輕微的心臟病發作。

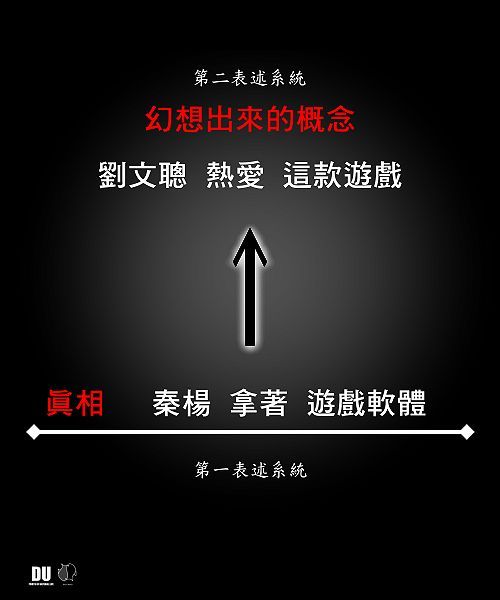

這個笑話之所以好笑,是由於讀者藉由邏輯判斷,自行補充了未寫出之結局。通常性,一般幽默的手段多採取這樣的做法。至於神話作用則出自羅蘭巴特的理論,其中的運作方式也很簡單,我們口中所謂的意識形態也是如此操作。有一次我看到書店前立了一塊真人大小的廣告招牌,內容是:

秦楊拿著一款遊戲軟體。

但是搞不清楚狀況的人會藉由想像力無中生有出一個概念:

台灣霹靂火裡的劉文聰愛玩這個遊戲!

DU PHOTO OF NATURAL LIFE

Copyright © DUpisces.

DU 雙魚的海邊

我們需要一種科學、具結構性的理論,而不是自彈自唱的攝影散文。一般人對理論的誤會,就在於他們並沒有真正接觸過「好的理論」。一個好的理論可以預測,可以實證,並且真正解決你手邊的問題。這場演講要說的就是這樣一種東西,一種以語言學為基礎的攝影理論。

從廣告圖像看譬喻的使用

廣告必須有效率地傳遞訊息,而為了讓廣告不那麼直接,影像設計者往往採用含蓄的形式來附加訊息。通常賣藥的廣告都很直接,但是賣車或賣精品的廣告就會增加很多意識型態。「意識形態」簡單說就是指觀念。一個人身處在社會的不同場域,會有不同的觀念、不同的認知,這就是意識形態。廣告在使用意識形態手法時,最常使用「譬喻格」,可能是隱喻(相似關係)也可能是換喻(以局部表全體),也有可能只是單純的概念譬喻(用一個概念去解釋另一個概念)。為了讓大家迅速了解「圖像如何如語言般操作」,我們舉中港路上一張手錶廣告為例。在這幅廣告中,左邊的照片與右邊的產品照,兩者之間有一種「互相牽制的詮釋關係」,即利用左邊的影像來賦予右邊產品照一種意識形態,而右邊的產品照又限制了左邊圖像的解釋範圍。怎麼說呢?

如果沒有右邊手錶的產品照,我們對左方照片的解釋可以有非常多種,導致意義飄忽不定;兩個男人一老一少站在一起,雖然直覺上會讓人感到他們是父子關係,但我們仍舊並不明白這張父子合照的作用是什麼。要一直看到左邊手錶的照片,我們才能在認知上把這兩者結合,得出「這是要表現手錶可以作為傳家之用」的結論。我們會以為是我們自己得出這結論,但走的只是廣告商為我們鋪好的路。好的廣告可以要求觀者運用一點認知聯想,然後把一種特殊的意識形態灌輸在這份訊息當中。例如這張廣告所要灌輸的訊息絕不只是「好手錶可以傳家」,左方照片中所有的細節也都起了影響觀者認知的作用。例如照片中,父親嘴角有驕傲的微笑,而兒子的表情若似初生之犢,頗符合一般人對良好父子關係的期待。兩人衣著皆很有品味;爸爸鬆開的領口則顯出一種隨性、非正式的輕鬆感。整體看得出來是有錢人家。這些細節都明白的展現其訴求的客戶型態,照片中的每一個細節絕不是隨便安排的,而是「刻意編碼的」。如果你看不出來是刻意編碼的,那是因為照片看起來「很自然」,但這種自然說到底還是「安排出來」的。看起來自然的照片有兩種:一種是真的自然,一種是把安排好的東西拍得很自然,好的電影就是屬於第二種,才能讓觀眾完全置身於劇情當中,在靜態攝影中我們則有可能無法分辨一張照片到底是安排的還是非安排的。

以上我們單純用「認知」的概念解釋這張廣告,如果用語言學的專業術語,我們可以說它是利用「結構性譬喻」,即「以一個較基本的概念,來了解較為陌生或複雜的概念」。左方的父子照提供了一個「意像」,而這個意像則是我們了解右方產品照的基礎。我們在講話時經常使用結構性譬喻,例如我們說:「拍婚禮像一場戰爭。」實際上我們是要用「戰爭」這個比較好理解的概念,來跟他人詮釋「拍婚禮」是什麼樣子。廣告影像就經常這麼操作,用你知道的經驗來告訴你這個產品的好。

廣告圖像是提煉過的,從選角、設計、光線的運用、文案,每一項都至關重要。我們必須常常問為什麼,才能理解影像訊息傳遞的深層方式。例如最左邊那張賣鑽石的廣告,為什麼那個女的要翹起其中一隻腳?為什麼選角是白人而不是亞洲人?為什麼要選擇在一個典型的歐洲場景?為什麼要用逆光?還有中間那幅衛生棉的廣告,為什麼是採用吊床而不是一般房間裡的床?為什麼場景是用典型美國郊區房子的陽台欄杆?最右邊的圖像是航空公司的廣告,為什麼廣告公司不選年輕美眉來當model?為什麼服裝選擇上要讓她穿這種衣服?為什麼畫面中的主角要以這種姿勢看書?為什麼門外的光線打的是冷色調?當你會主動把畫面中的元素挑出來問為什麼要這樣做時,你就已經進入了符號學的思考模式。攝影人功力高下的分水嶺不在於他拍攝了多久,或是他用不用底片機,而是他對影像語言了解多少,對影像的控制有多全面。

問題:紀錄照如何拍得跟創作一樣好?

創作的影像是可以按照我們想要的畫面安排的,但是紀錄照則會受限於現場環境與不可測的動態元素。兩種影像擁有不同的本質與目的,因此沒有「一樣好」這種問題,我們只能針對某些部分作加強。紀錄照一般來說可供加強的部分有:光影、階調、構圖、快門時機、喻格的使用。其中「喻格的使用」最難應用在紀錄照中。

圖片來源:NIPPON CAMERA,2003年11月號,柴田芙美,87頁

在紀錄照中,喻格的使用通常是建立在快門時機上。有些快門時機強調的是「構圖的到位」或「元素互動使劇情達到最大張力的瞬間」,但是喻格的使用則超越了快門時機的難度。例如這張照片中的兩隻貓,因為背景的老夫婦而獲得「擬人」的價值,不管只拍貓或只拍老夫婦,都無法得到這兩種元素互動的效果。光影在這張照片中也扮演很重要的角色,如果陽光不是從背後斜射,也會減低這張照片的戲劇性。

延伸問題:影像的訊息總是要讓所有人了解嗎?

這當然是不可能的,訊息傳遞的障礙不但包含個人認知經驗,還有文化隔閡。就拿台灣來說,我們有時自己都對戒嚴時期的影像感到陌生,更何況是對歐美文化?

Navy CPO Graham Jackson Playing "Going Home" as President Roosevelt's Body is Carried. Ed Clark, 1945

邱志杰,《好》系列,1997

「歷史背景」是閱讀照片時很容易形成的障礙,例如一個學生要看懂上兩張照片的價值,他必須了解黑人在二戰時的地位與種族歧視、了解在文化大革命時期紅衛兵與樣板戲的蠢,否則他不可能看出這些照片的張力所在。而一個有經驗的攝影者通常也會知道自己訴求的觀眾在哪邊,所以方向很明確,不會猶豫。

上頭第一張照片,是一個黑人海軍在羅斯福總統過世時,傷心地演奏手風琴。這張照片的張力在於「被種族歧視的黑人依舊對美國忠心耿耿」。它之所以被記者興致勃勃的發表,當然是因為記者深知這畫面很具「代表性」(以一表全體),宣傳戰就是這樣進行的,跟你說一個人這麼做,目的是讓你以為大家都這麼做。想了解這張照片的最佳方法,就是你想像台灣突然被中國武力統一,然後中共抓我們的人去當解放軍,那一定會有人不願意,可是也會許會有人覺得「當中國解放軍很光榮」,那中國大陸的媒體一定會找那些「覺得很光榮的人」上鏡頭,如果來 一兩 張他們為「祖國」流淚的畫面,那就更完美不過了,接收到這張照片訊息的「中國人」,會覺得「台灣同胞這麼認同我們」,如此媒體宣傳戰目的就達成了(這例子跟原本要討論的照片不是完全契合,只是要強調這種以一表全體的伎倆)。

1955巴黎競賽的封面照片,一個黑人法國士兵向國旗敬禮。為什麼這張照片經常被拿出來討論呢?要知道這張照片的爭議點,必須先知道法國曾對北非殖民才行,那你就會明白這張照片跟上面那張海軍黑人一樣,都是媒體想要以一表全體的例子。如果是唸心理學的人,他們會稱這是「鮮活性效應」:一個見證的鮮活性會使其他更可靠的資訊黯然失色。而媒體經常利用影像來傳達某種「見證」,通常只是片面的見證。

大眾的愚昧在媒體宣傳下經常展現出來,也就是說大家會天真地以為這些照片不是人為刻意展現出來的片段,他們會以為照片所呈現的訊息就是事件的「唯一解釋」,但他們完全沒想過攝影是可以挑選片段的。我們拍攝時可以只挑想看的拍,挑片時可以只挑想讓人家看的圖。觀眾接收到的訊息,永遠是攝影人「吃剩的」。我們不只在使用照片時經常呈現過濾的訊息,事實上不管是講話還是書寫,我們都在思考著要和對方分享哪一部份訊息。

這問題很重要,因為攝影人老是會問「攝影是不是真實的」、「攝影是不是客觀的」,其實這些問法都只是混淆了「主詞」。大家要先記得攝影的工具定義:攝影是利用工具紀錄光波(電磁波)資訊。就其紀錄光波資訊的層面來看,根本沒有什麼主觀的問題,一切都是純客觀的,例如你胸腔的X光照片,就是你的胸腔,沒有第二種解釋了;或者我拍一個星系的紅移,你拍出來也會是一模一樣的紅移,這些都沒有主觀成分的問題。剛剛說是混淆了「主詞」,因為實際上問題應該是:「攝影人是不是客觀的?」,而不是問「攝影」是不是客觀的。闡釋與認知是人的問題,而不是攝影本身的問題。

至於「攝影是不是真實的」這問題要分兩層面看。如果是單純就其光波資訊而言,攝影影像當然是真實的,例如你腦瘤的3D造影,或者你老婆肚子的超音波,這些當然是忠實呈現的。唯一會出問題的,是我們對事件的闡釋與認知。如大陸理論學者藏策所說:(紀錄)攝影是「提喻」的,即以一表全體的。當我們強調「決定性的瞬間」時,我們實際上就是強調「要用一張照片定江山」的意思。既然是擷取片斷,那必然就只呈現「部分事實」,然而只呈現部分事實,並不一定等於誠實。有一個笑話是這麼說的:

牛奶商對雇員說:「看到我在做什麼嗎?」

「您在把水倒進牛奶裡。」雇員說。

「不,不,我是在把牛奶倒進水裡;如果有人問你我是否把水倒進牛奶裡,你要如實回答說沒有。」牛奶商說。

不誠實不一定就是說謊,有人為了替自己開脫,只會講部分事實,或只是替自己的行為換個好聽點的說法,這些做法也都離誠實有段距離。話說回來,人憑一己之力都尚且無法認知到事情的全貌,我們又能對一張照片要求多少呢?█

DU PHOTO OF NATURAL LIFE

Copyright © DUpisces.

DU 雙魚的海邊

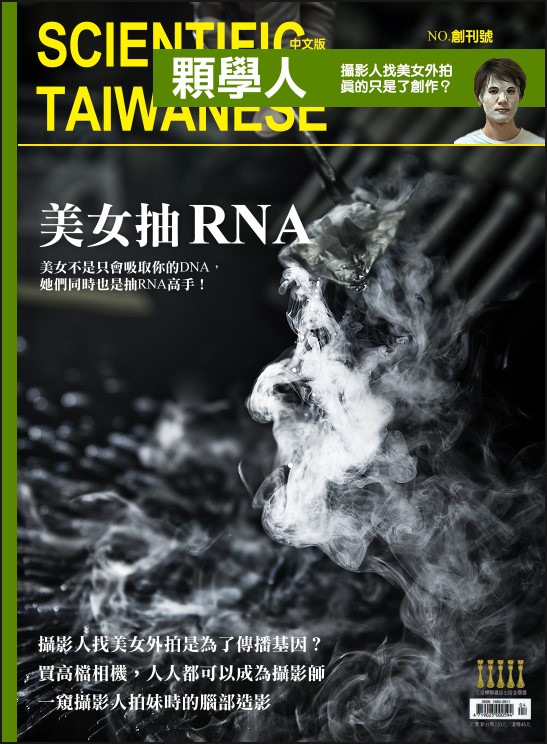

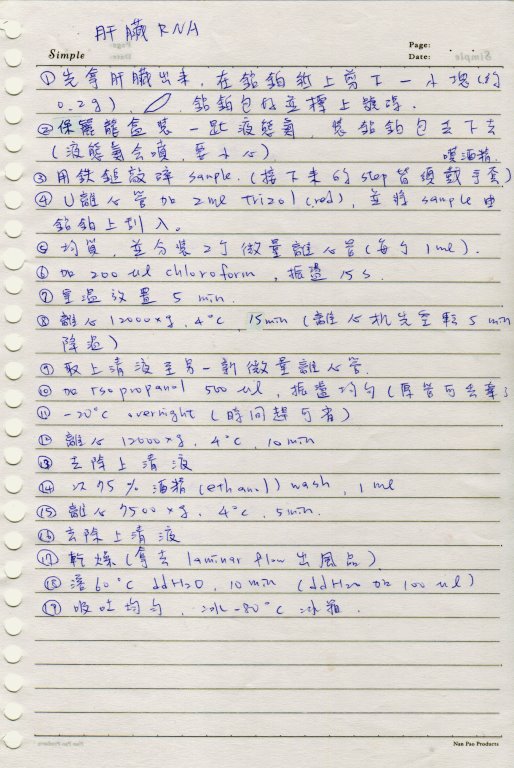

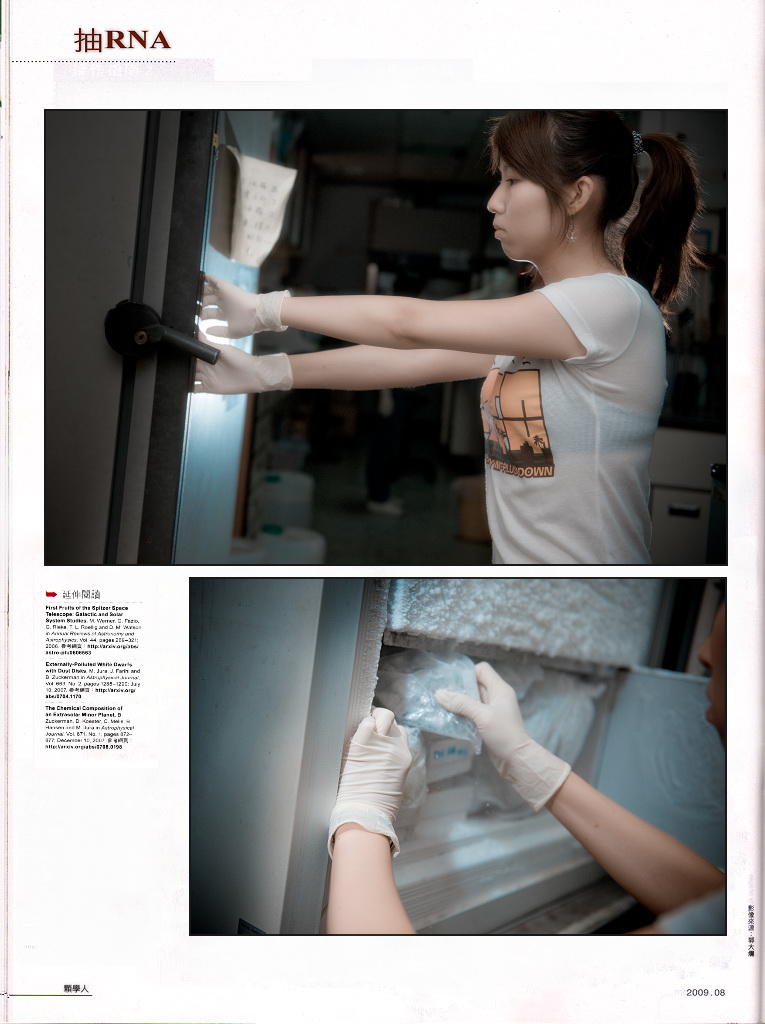

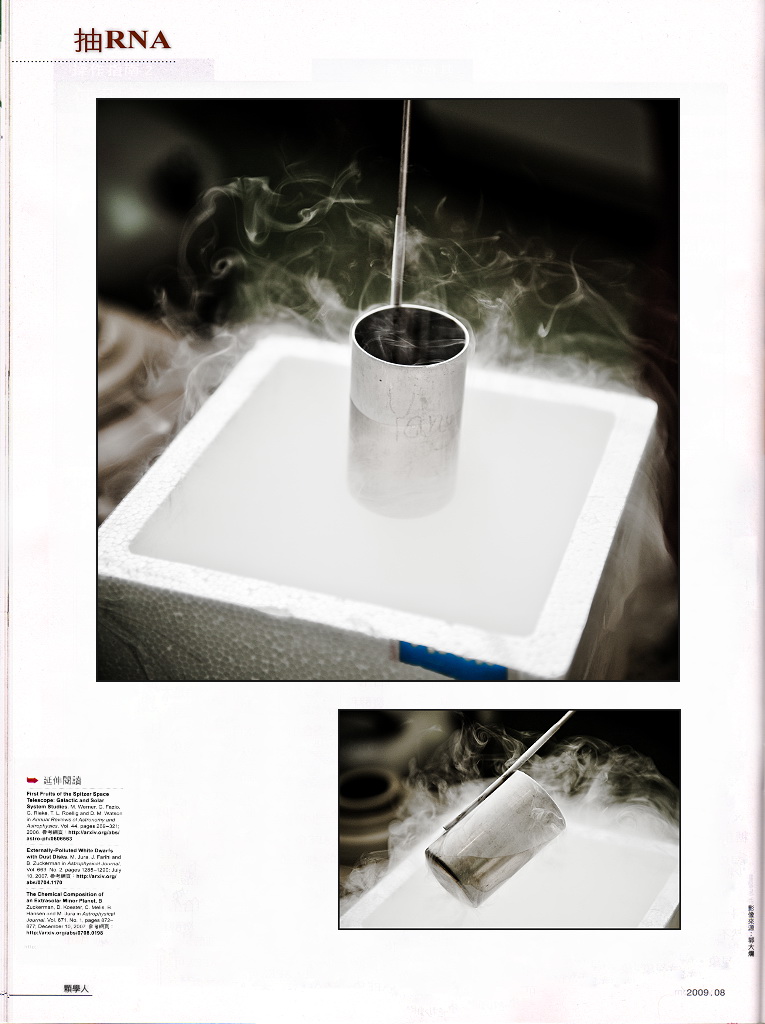

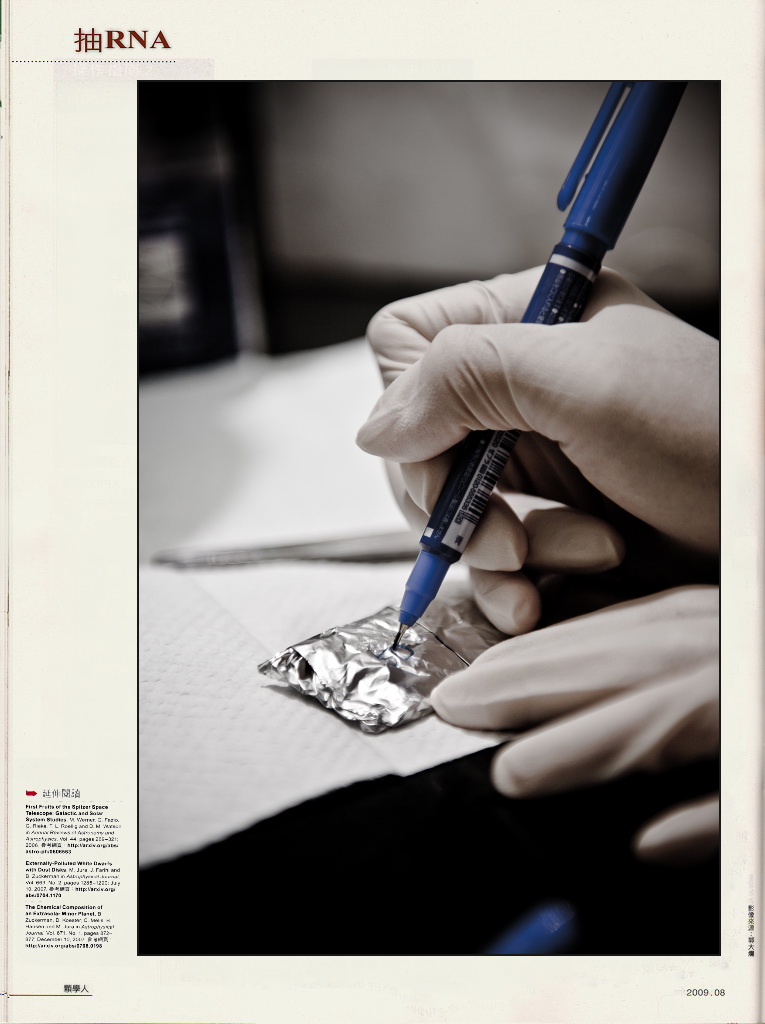

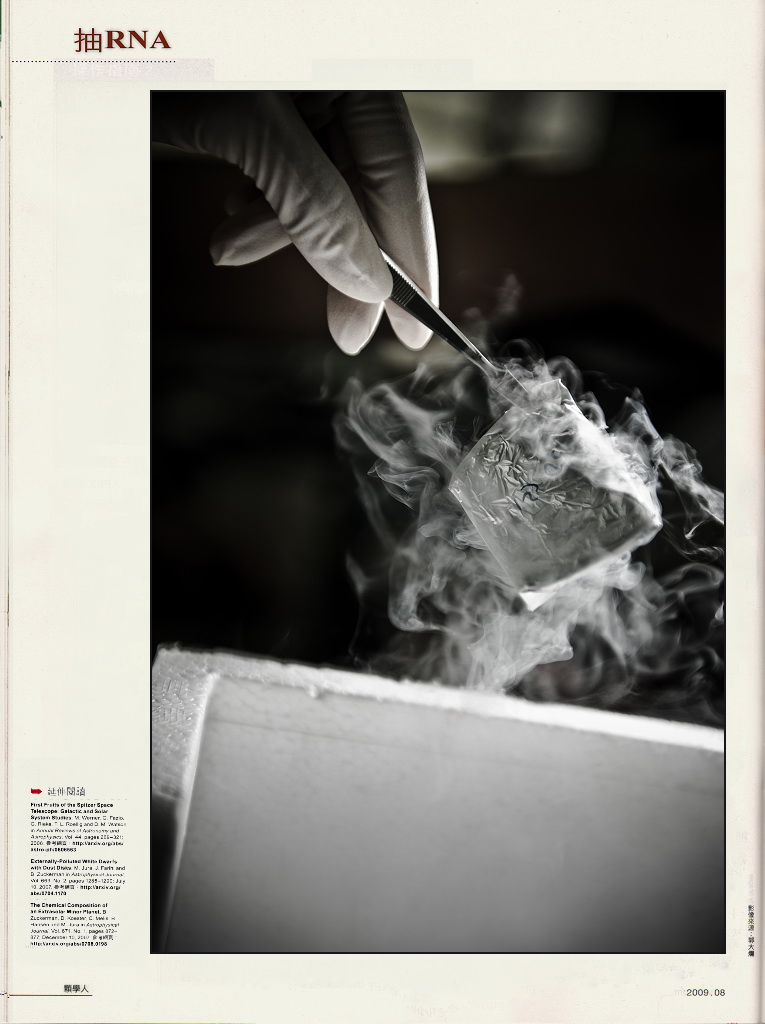

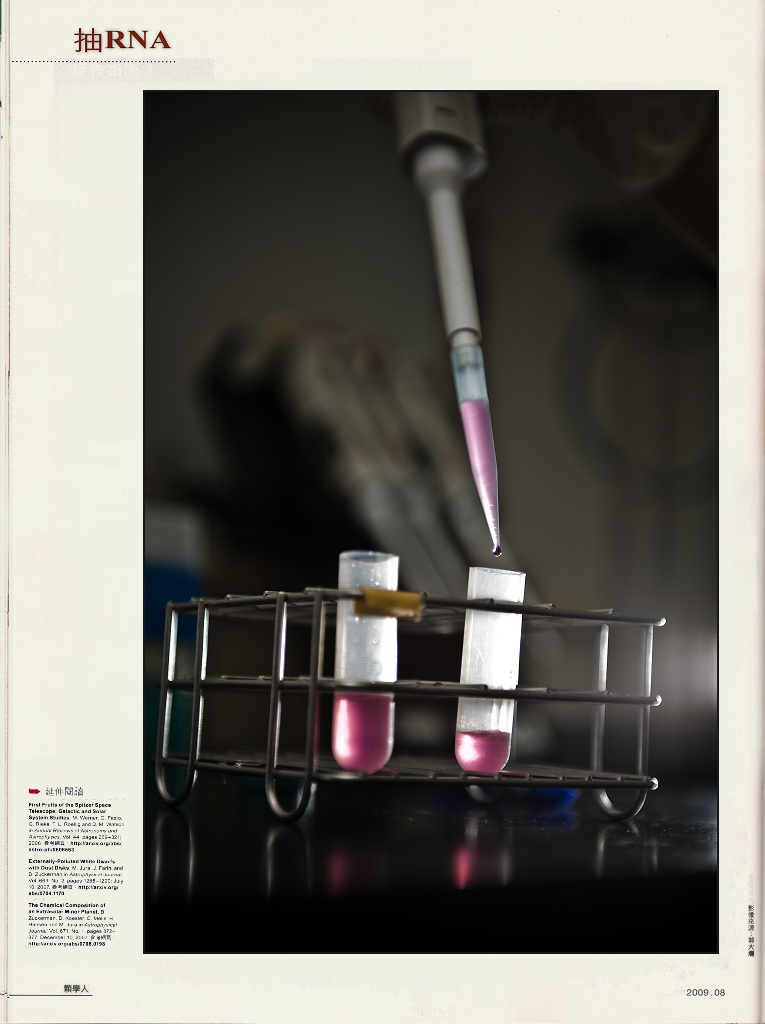

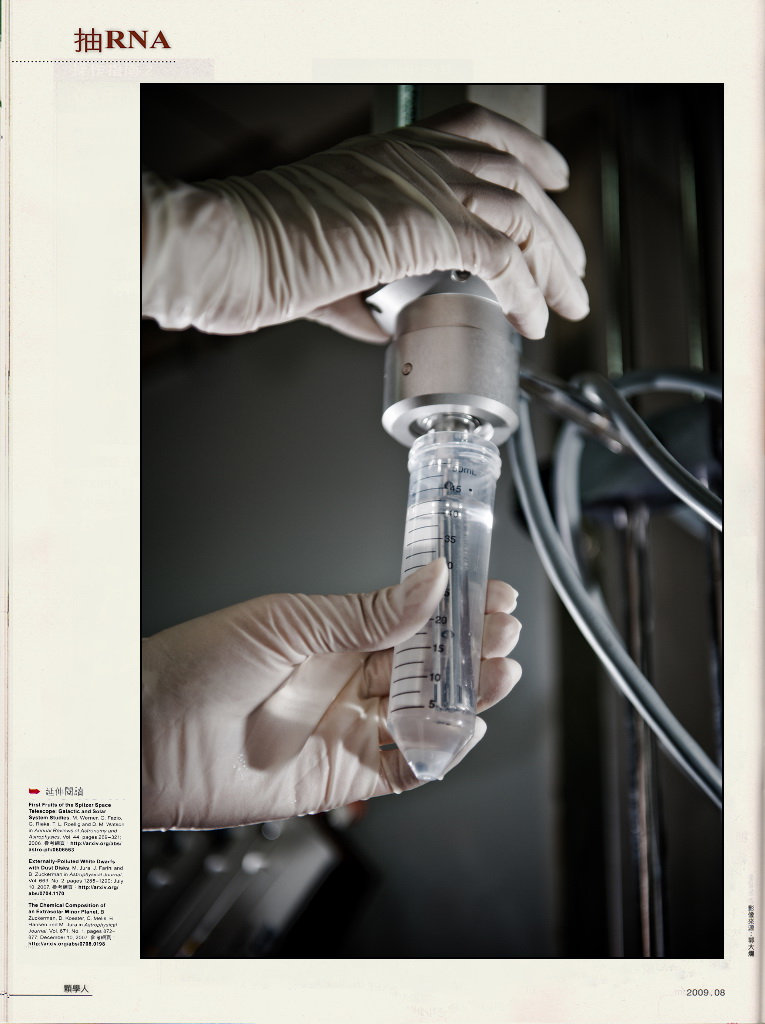

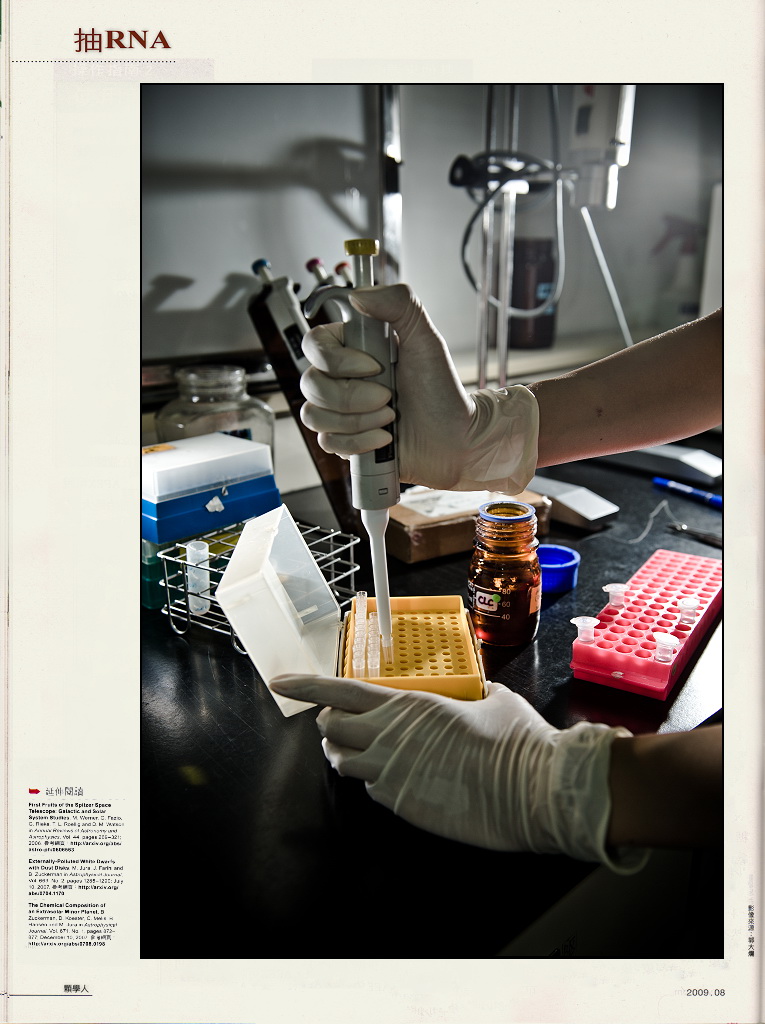

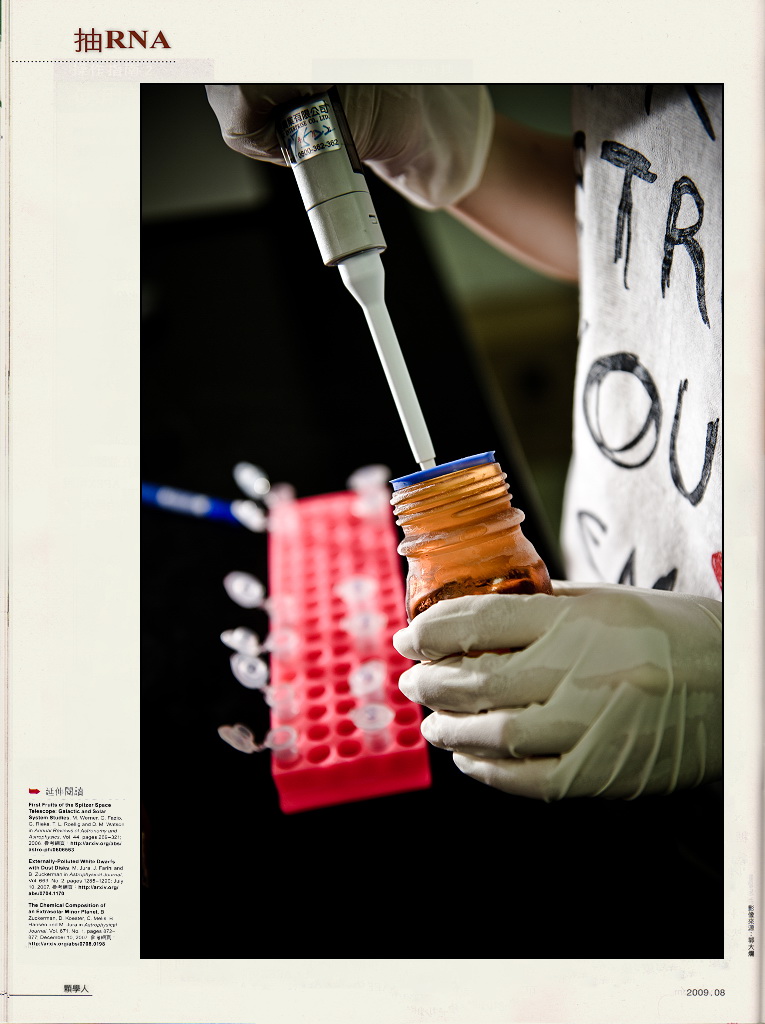

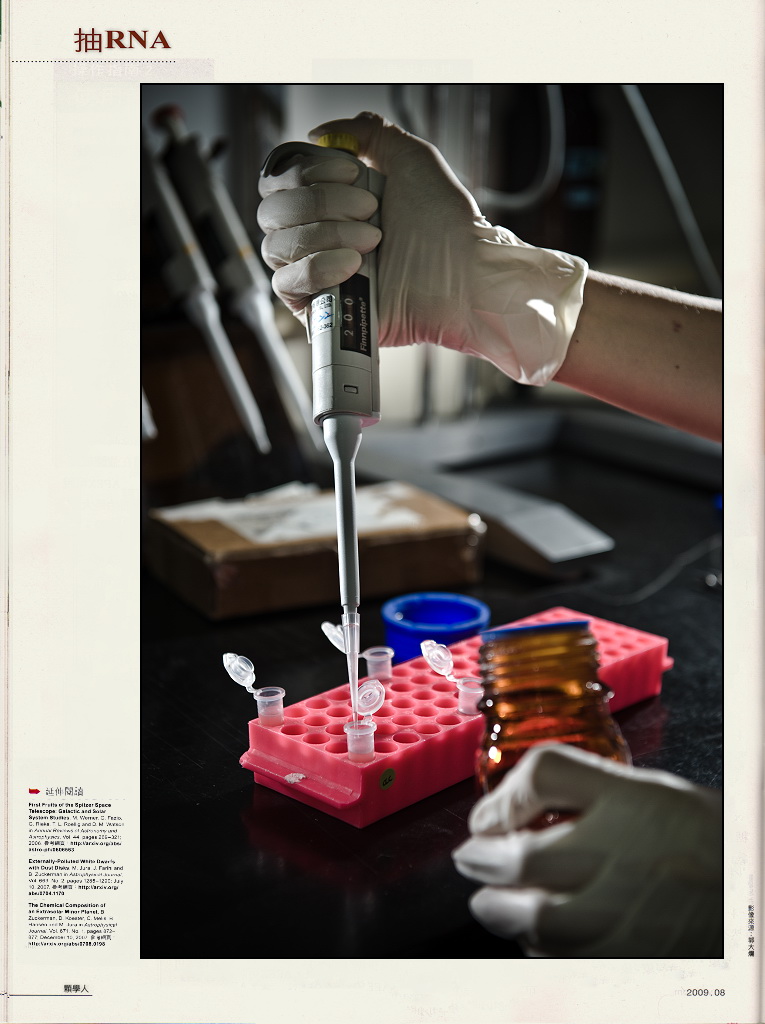

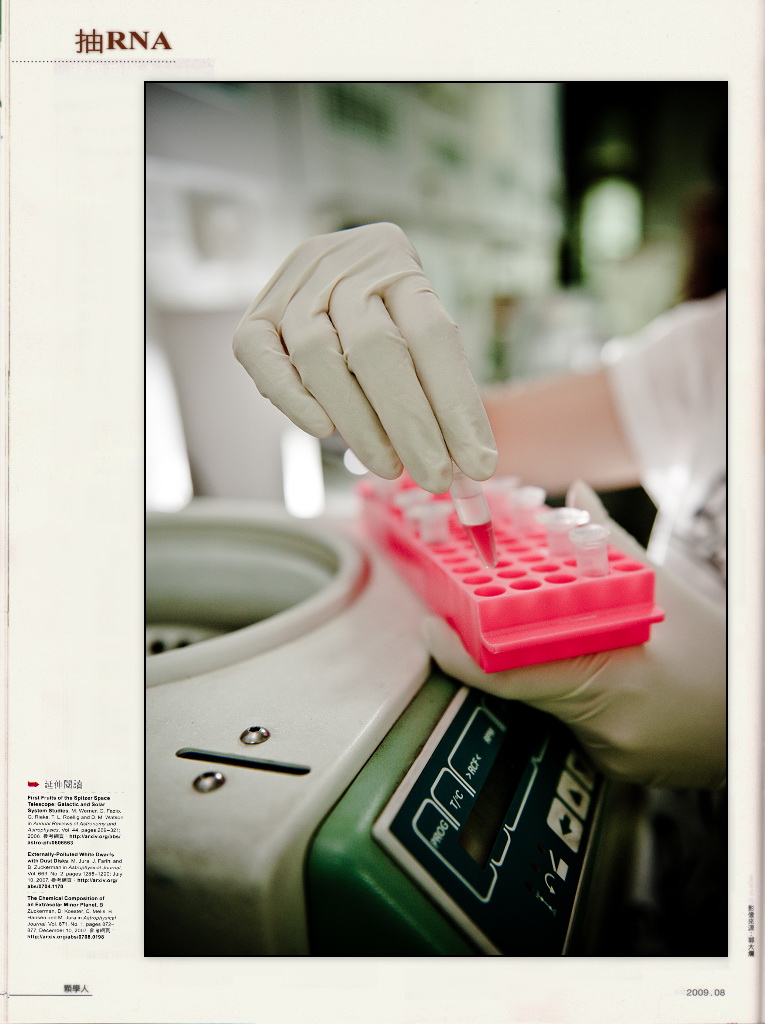

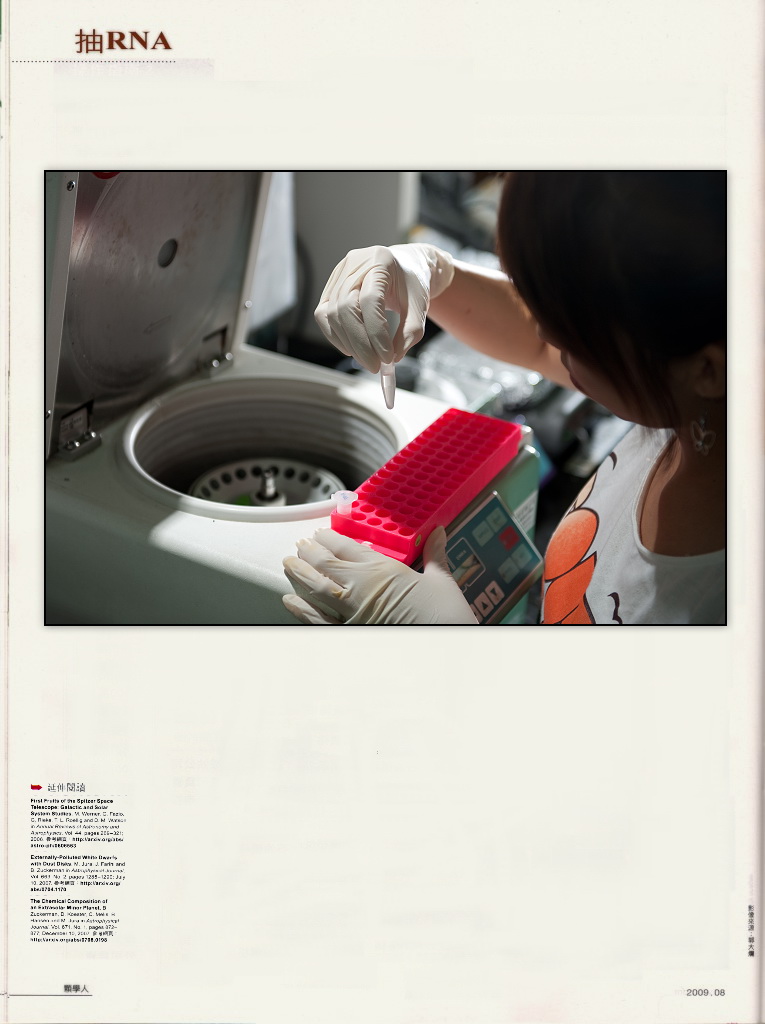

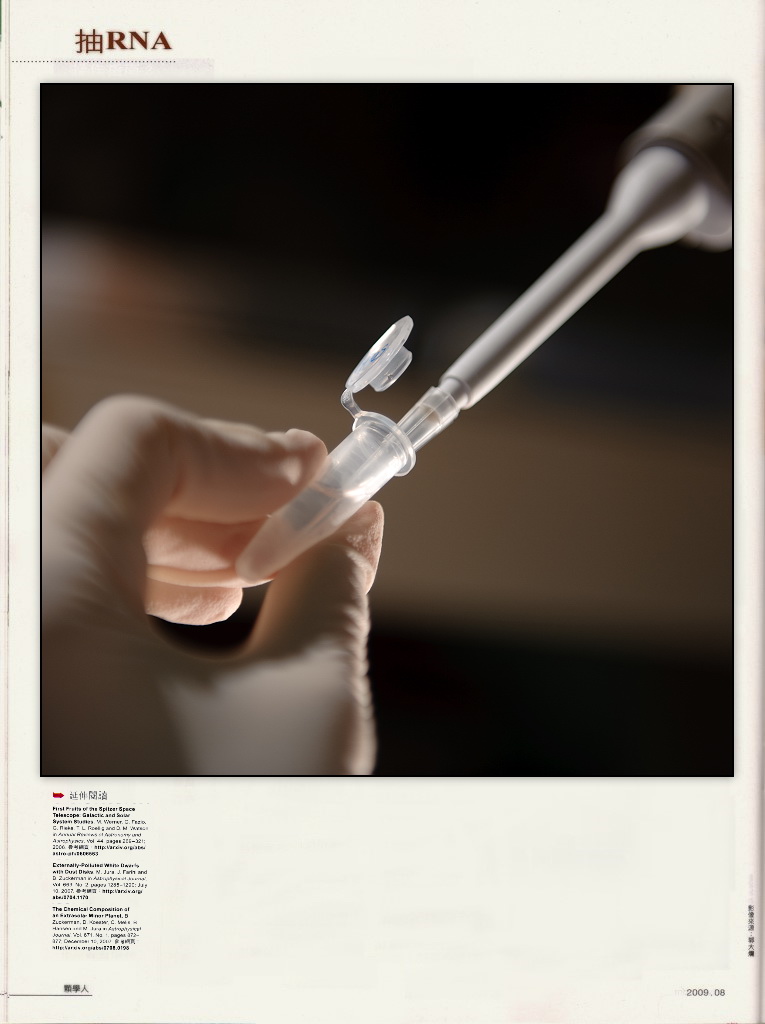

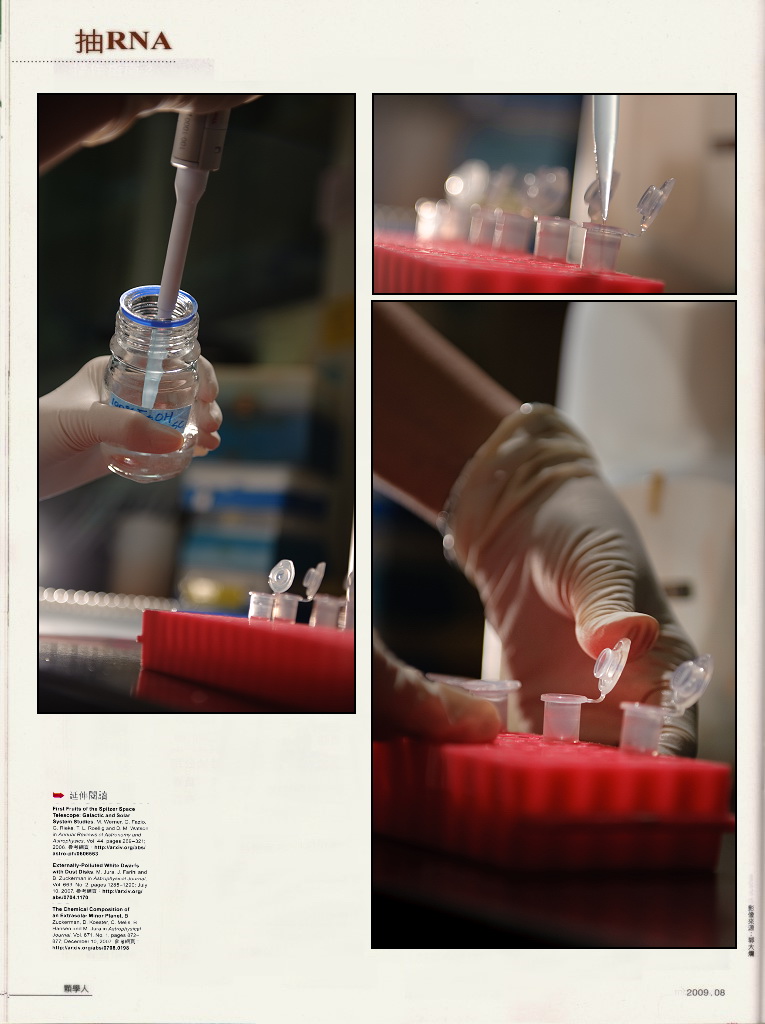

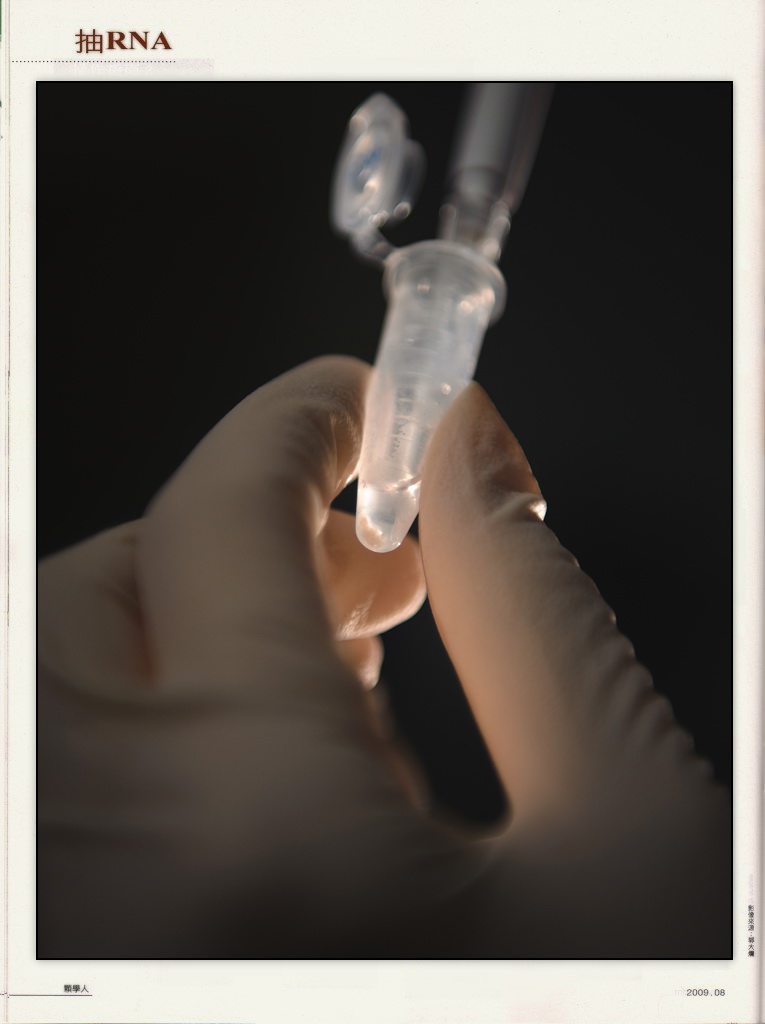

RNA isolation procedure

經過一道道繁瑣的步驟之後,終於萃取成功,底下那些白白的物質就是RNA。

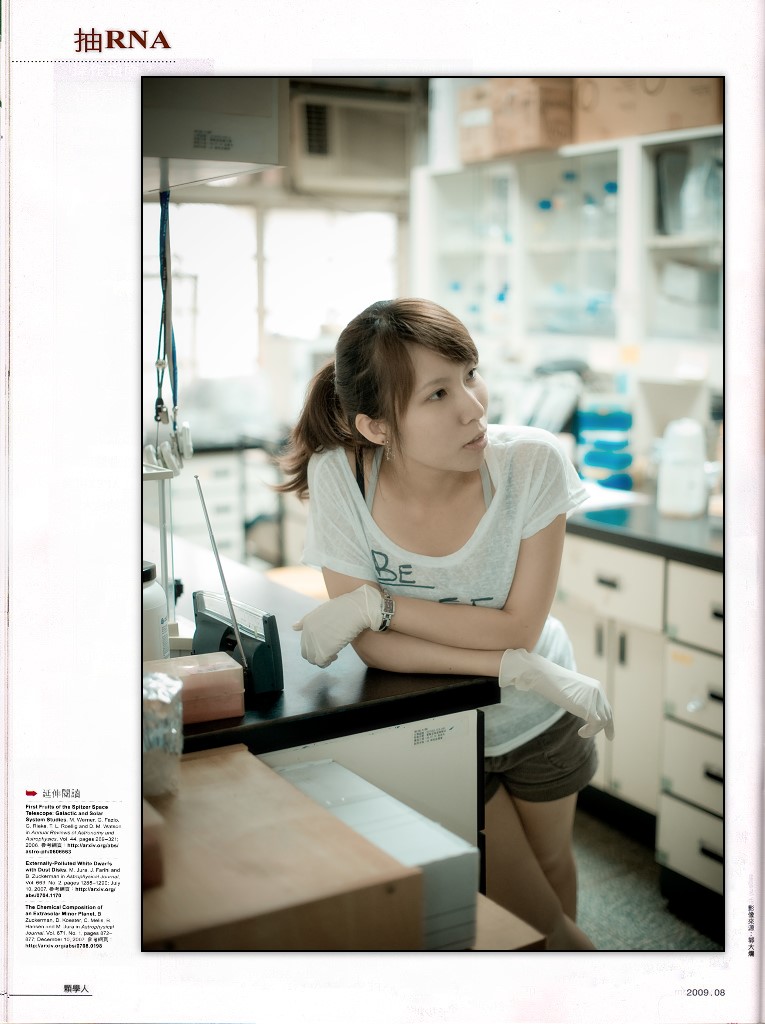

之所以想拍萃取RNA,有特別的原因。去年讀了DNA結構發現的歷史之後便遇到另一個問題:細胞中的分子如何讀取DNA所攜帶的訊息,進而展演出複雜的生物機制?現在我知道「DNA製造RNA製造蛋白質」這所謂的中心教條,但我更想知道當初那些科學家怎麼知道這件事的。於是我又開始翻閱RNA研究的歷史,發現1950年代的的科學家也有相同的疑惑:「DNA內的編碼資訊如何轉換到蛋白質上?」1940年代「RNA與蛋白質的關係」,成為當時迫切研究的主題。1961年,第一個RNA如何合成氨基酸的密碼被發現,接下來五年內二十種胺基酸組成也全部被破解。分子生物學突飛猛進,科學家努力在各種假設迷霧中找到證據,觀念不斷形成又分解。我認為最了不起的是科學家竟然能找出三種不同功能的RNA:核糖體RNA,轉錄RNA,信使RNA,它們在資訊流的各時期分別扮演不同的角色,完滿了整個蛋白質合成機制。但是只看書實在有點空虛,我想親眼看看RNA,巧的是我女朋友的研究步驟中有一段是要抽RNA,我拜託她讓我旁觀整個流程,並認真地把每個步驟拍攝起來,可是因為還是要帶一點人像,所以就暫時不穿實驗衣跟口罩。

出乎意料的是,作品完成之後,我女友另一個實驗室的朋友跑來跟她說,許多研究生都把這篇作品互傳分享,因為他們可以看著一張一個步驟地做實驗,還可以教學弟妹。在Google關鍵字打「抽RNA」,這篇文章竟然名列榜首。這也算是無心之功吧!■

DU PHOTO OF NATURAL LIFE

Copyright © DUpisces.

DU 雙魚的海邊

內文搜尋

X