數位相機普及化的現象,改變了台灣平面商業攝影生態,不僅是在設備部分的改變…早期為了取得高品質的平面影像,而必須依賴中、大型相機(120、 4X5、8X10 ),取得較大的底片,以符合商業多元的大尺吋相片和印刷用途使用,如今早已快速轉換為專業數位相機、高階數位機背而吞噬整個市場,底片時代已正式在商業市場中成過往雲煙,慢慢的在人們記憶中被淡忘;甚至於改變…整個攝影方式與思維,數位化的興起,無疑是對攝影職人提供一個非常方便的工具,它帶來了及時顯像、品質控管和效率提升,更使得以往受限於沖片公司的(沖片時間、藥水及溫度)變數,回歸到自己手中來掌握。

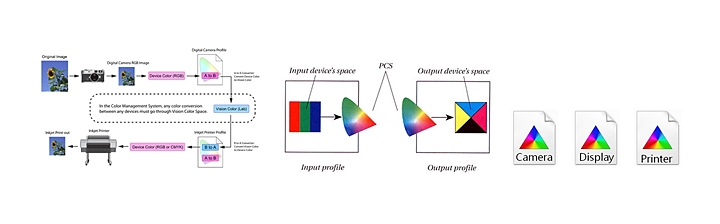

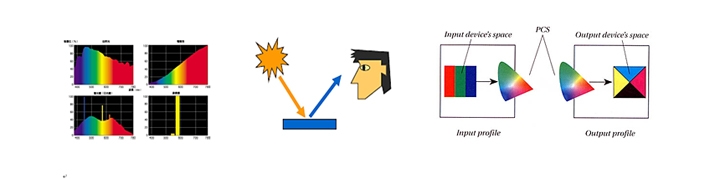

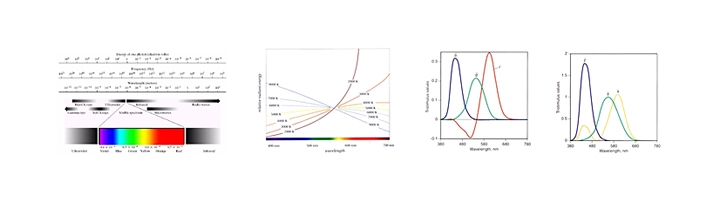

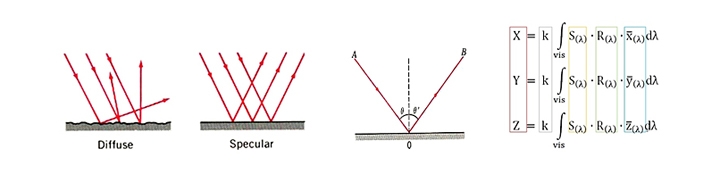

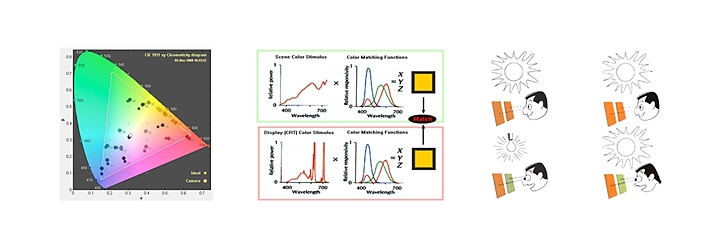

但在攝影技術架構中,卻出現許多未知的挑戰默默地等待著專業攝影工作者的到來,特別是專業知識與相關領域知識的運用,以往攝影術所注重的光學(色溫、光質特性…)與化學(感光乳劑、底片特性曲線…)的專業知識方面,數位化後,已轉化為光、光度學(光效應、光譜能量分布…)、色彩學(加色法、減色法…)、色度學(色知覺、色度座標…)色彩管理(色彩描述、設備間色彩一致性…)影像處理(使用端/色域轉換…)等。

面對科技不斷日新月異,商業攝影的思維,已不僅是能取得最佳化之平面影像,更進一步需要充足之專業知識(光學、色彩學、色度學、色彩管理及運用端的影像處理…),來詮釋其平面影像內容與運用,並結合現代科學方法(測量導表、測量設備及觀測設備…)加以驗證和探討,建立物理量化及心理物理實驗(理性與感性)並進的攝影專業技術(燈光控制、採光運用及設備的掌握與運用…),並輔以研討會方式,匯集學術方面學者及業界精英加以補強,結合學術界與業界之力量,提升商業攝影應有的專業能力與素養。

長期以來(1985…)台灣從事商業攝影人員,大部分都在自己的工作室對職場應用技術(打光法、採光法及光質運用…)以土法煉鋼方式加以鑽研,而疏忽或排除了對基礎理論(莎姆定律、普朗克輻射定律、階段學說…)的研究及科學方法(儀器測量、光譜能量、色物體反射率及刺激值計算…)驗證,以致於有很高比例的專業攝影人員只有良好技術,卻無法對影像作品提出執行與理論結合的完整論述,讓人覺得有點美中不足。

因此;身為專業攝影的一份子,是否也應該停下腳步冷靜思考,該以何種型態之專業技能或技術來面對未來,在創意手法的探索外,引用感性與理性並行思維,導入人眼視覺和科學量化作法進行研究與測試,鑽研出符合現今數位攝影的技能或技術,期盼本文淺見能喚起理念相同之專業人士,分享攝影知識、攝影經驗、攝影心得、色彩管理、視覺&量化影像分析…等,一起為建立高品質數位攝影技術奮鬥!

參考資料 :

孫沛立(2009),高等色彩工程 (optic、photometry、colormetry、CMS、GMA)。

,

,