昨日偶而觀賞了老外精心製作的YASHICA TLR視頻.

影片看完之後.這才知道.YASHCA I20.TLR有三雞排?

不!是三種相機品牌:1.Pigeon .2.Yashima .3.Yashica.

Yashica 120TLR相機.應該可以算是日本120 TLR相機的長青樹.

從最早1953年出現的Pigeonflex.一直到1986年的Yashica Mat-124G.

Yashica 120 TLR歷經三種相機品牌.還有代工的其他TLR廠牌.種類繁多.

相關資料網路蒐尋一下都有詳細報導.還有專家的獨門研究.這裡就略過了.

網圖資料參考如下:

Pigeonflex.

特別的菱形紅窗.

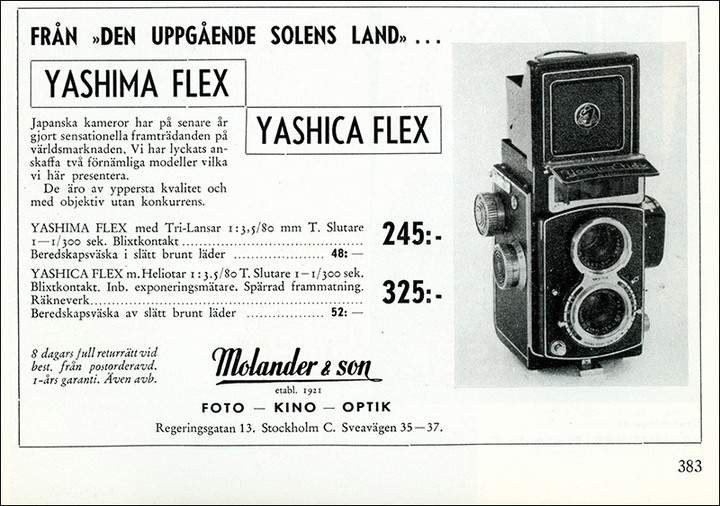

Yashima Flex.(圖片由 Göran Årelind 提供)

Yashica flex .[正式名稱上市].

前後三品牌及機種.專家估計約有65台之多.

網路文件資料如下:

1953-1954 The Simple Beginning

Pigeonflex Yashima Flex

Yashica Flex B

1954 A Step Up - Japanese Icon

Yashica Flex S

1954-1955 Full Range of Models Released

Yashicaflex A-I Yashicaflex A-II

Yashicaflex AS-I Yashicaflex AS-II

MolfoReflex Yashicaflex C

Yashicaflex A-III

1956-1957 The “Yashica” is born

Yashica Rookie Yashica Hi-Mec

Yashica A Yashica C

Yashica LM Yashicaflex A2

1957 First Crank Wind and Last “Yashicaflex” models

Yashica-Mat Yashicaflex AS (new model)

Yashicaflex B (new model) Yashicaflex A (new model)

1958-1959 The Classics, the 635 and D, Released

Yashica 635 Yashica B

Yashica D Yashica A III

Yashica Auto

1960-1986 Crank Wind Sophistication plus Automation

Yashica Mat-LM Yashica E

Yashica Mat-EM Yashica 24, 12 & Mat-124

Yashica Mat-124G Yashica Mat-124B.

[ 以上資料如有誤.請行家高手們的指正.]