elfwong wrote:

你說對了 我可能說...(恕刪)

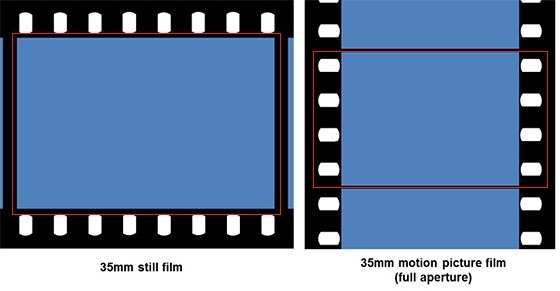

雖然照片和影片用的格式都是35mm,但其實使用的面積(比例)是不太一樣的

拍照用的一張35mm是3:2

拍電影用一格的35mm是4:3

因為先天機器走底片的方向不一樣,大概如下圖

所以也就為什麼,電影底片可以經過分裝拿來給一般的拍照機身使用,因為兩者耗材規格是一樣的

再來關於Anamorphic壓縮鏡頭的出現,是為了不要浪費底片+增加娛樂性才發展出來的一個技術

這其實要扯到當時電視機出現時搶走了大部分的影院消費人數,電影市場為了增加娛樂效果的一項發明

為了就是要把畫面壓進4:3的底片,放映時再還原畫面變寬成2.35:1

會提到浪費底片,就是另一種寬螢幕的系統只是把4:3遮黑邊弄成1.85:1(這樣也是寬螢幕)

每一格都要遮,你看一部電影要遮掉多少底片

而且以前的4:3有聲影片,旁邊還有音軌,所以其實拍攝實際用的範圍會再更小

用Anamorphic壓縮鏡頭拍的電影,畫質絕對不會比較好,進光量減少以外,邊緣很考驗鏡頭本身的工藝技術(所以看比較老的電影,基本上那大光圈下邊緣的畫質都是很慘的)

你覺得是沖洗才會影響底片放映的顆粒或是畫質感受,對,確實會有影響,但基本上lab環境和各參數都差不多的情況下,你是感覺不出來的

現在去電影院轉頭看上面的投影機應該都是數位後的產品了,放的不是底片,而是DCP(Digital Cinema Package)

既然是DCP代表就是已經經過超多流程(拷貝、調光、調色、降噪、掃描....等)的集大成的最終產品,是導演想讓觀眾看到的結果

言下之意他要弄得沒有躁點或是弄得很有底片味,或許和當初用什麼拍已經不是太大的重點了

就跟你拿底片去拍現在的妹一樣,只經過掃描機出來的可能還比不上妹自己手機一拍去自己調還來的受喜愛