版上的前輩眾多,很多人也是一路從傳統攝影拍照拍到現在,所以小弟不做長篇大論或學術探討(不夠格也學術不精),僅僅簡述一些流程。

下面照片是小弟所使用的放大機,搭配彩色放大頭,所以黑白彩色都可以使用,下面四邊格板最大可以放到11*14英吋的相紙。

小弟所在的工作室有彩色沖紙機,所以曝光完後可以直接進入沖紙機洗相,不用像黑白放相一樣,要經過顯影急制定影水洗,當然黑白放相時,看著相紙慢慢浮出影像也是一種浪漫。

彩放最重要的就是顏色,如果一捲底片裡有拍色卡,那在調整C(青)Y(黃)M(洋紅)數值時,只要讓色卡的白是正確的白,那基本上那捲底片其他的每一格顏色,都是那一格拍攝當下的色溫呈現。

但當然顏色正確不代表相片好看,這關乎到攝影人本身美感的問題,蜷川實花常常利用正沖負造成的那種顏色偏差美感也是相當一絕。

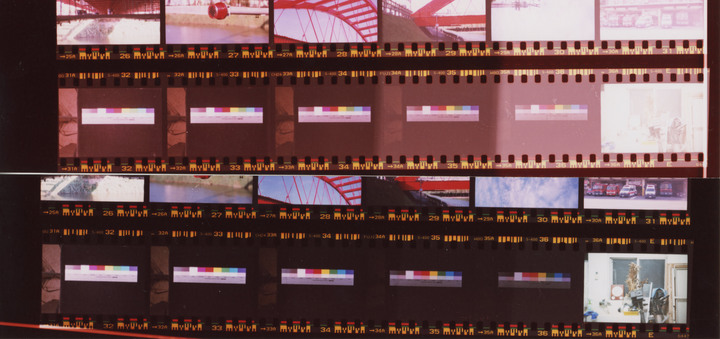

下面是在做印樣時先做試條來測試曝光秒數根CMY值,基本上兩條都是偏洋紅且曝光時間不足。

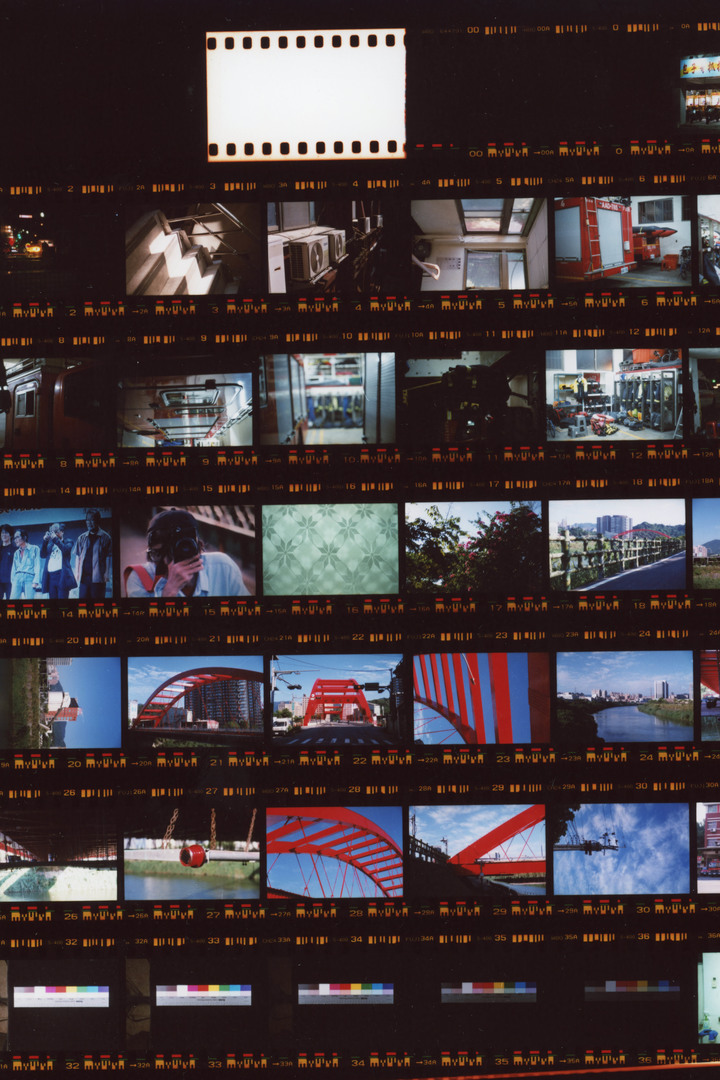

於是在做出修正後,便得到下圖正確顏色的印樣(可以看到底下色卡的白下已接近正確的白)。

最後再利用修正好的CYM數值挑選一格直接放相

上面那一張曝光時間太久了,所以讓顏色整個沉下來,跟印樣有點落差,如果重放秒數會減個2-3秒左右。

最後做個小結,傳統攝影雖然式微,但並沒有死掉。現在各國知名的攝影家或電影導演依然用底片在創作,創作量也不小,當然整體使用者已經變少很多,但傳統光學搭配底片染劑再利用藥水顯影所做出來的影像震撼力還有體現攝影家的寫真力,跟數位感光元件還是有諾大的不同,只能說各有好壞。但在現今的的確確還有一群不少的攝影人在暗房持續奮鬥與創作。