Carl Zeiss Planar T* 45mm f/2 (Contax G45)

Carl Zeiss Sonnar T* 55mm f/1.8 (FE55/SEL55F18Z)

最近這兩支鏡頭掀起了一陣風雲, 資深攝影者不會陌生.

究竟是後者再創神話, 還是新不如舊? 且看下文.

回顧上篇: 《Contax G首部曲》

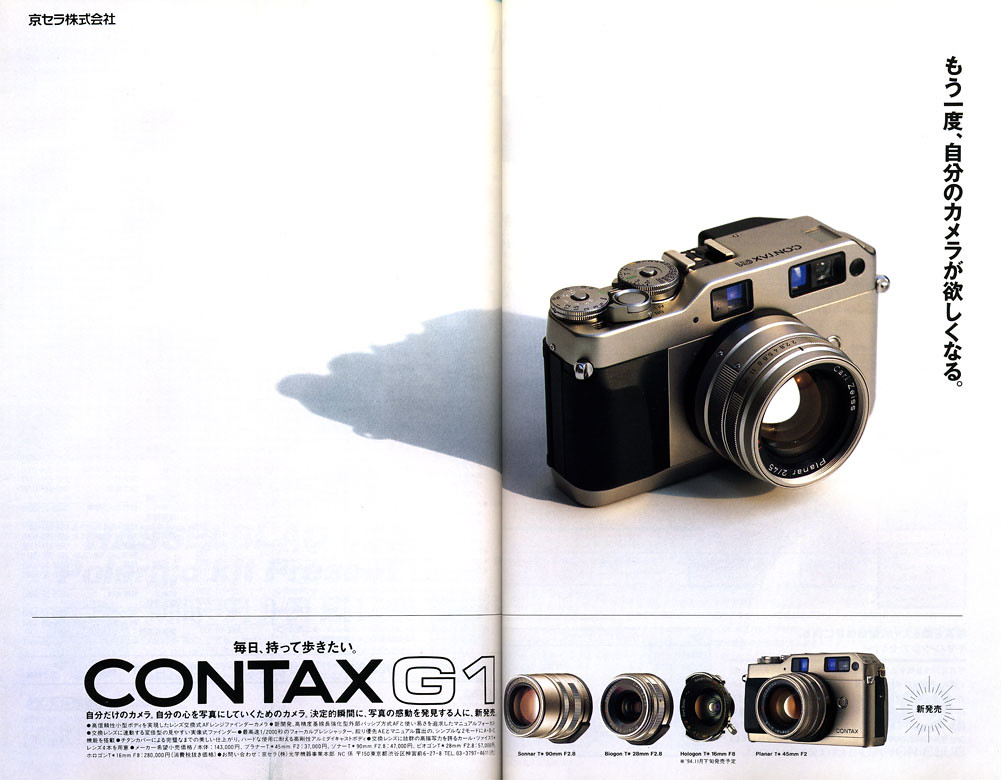

Contax G1 with Planar 45/2 (G45).

有關Contax G系統的背景, 請參閱上篇.

G45作為Contax G1/G2的kit lens(套裝鏡頭),

不少年輕攝影者會聯想到近代單反的kit lens

(e.g. EF-S 18-55mm, EF 24-70mm, etc.),

誤以為是比較基本, 質素較低的鏡頭.

稍為進階的攝影者會知道其實定焦鏡(Prime)有著先天性的優勢,

在結構上勝於變焦鏡(Zoom).

(由於變焦鏡的鏡片數量較多,

隨著內部折射次數增加, 光波散射偏離光軸的機會亦相對地提高,

容易帶來紫邊色散等問題. 這裡就不詳談了.)

幾乎任何Prime都比同等焦段的Zoom lens有更高的畫質及更大的光圈.

(e.g. "人像鏡王"EF 85/1.2L vs 小白EF 70-200/2.8L, 光圈值差了2.3級.)

(這裡說的是真正的焦距值, 不是等效焦距.

比方說, APS-C的35mm鏡頭擁有著等效52.5mm的焦距 (Canon: 56mm),

但是不能與FF(全片幅)的50mm鏡頭比較.)

當然也有例外. 部份極高質的Zoom能達到Prime的水平, 甚至超越.

最好的例子當然就是APS-C用家必買的Sigma 18-35mm f/1.8 Art (世上唯一一支恆定f/1.8 Zoom).

Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM | Art

在定焦鏡中, 以標準焦段(40~60mm)為最成熟, 質素也是最好.

G45的歷史充滿著傳奇色彩, 是整個Contax G系統裡最為銳利的鏡頭.

事實上, 它曾被喻為世上最銳之鏡, 直到近代才被修改為世上第二.

(至於誰是第一? 沒人敢說.)

另外, 傳說中此鏡還被應用於美國空軍的航空攝影.

"For a comparatively short period the Carl Zeiss Planar T* 2/45 has accumulated a lot of myths, rumors, and legends. According to one of them, the lens, due to its unique properties, was used for aerophotography by the US Air Force. In the end of the 1990s, according to the unconfirmed sources, it was recognized the sharpest lens ever. However, the same omnipresent sources claim that it is Number 2 only at the moment." - AllPhotoLenses

與G28相比, G45在重量和大小方面或許不算是很特別.

(G28重150g, 長31mm; G45重190g, 長41mm; 口徑同為46mm.)

普遍來說廣角鏡本來就比標準鏡更重, 體積也大.

G45卻竟然比G28重, 也長了足足30%.

也許就是在方面妥協, 才能讓G45成為最強的CG鏡頭吧.

話雖如此, G45在標準鏡的隊列中仍然算是較輕的.

即使是蔡司自家的現代旁軸(RF)鏡頭, 也未能做得如此細小:

Carl Zeiss Makro-Planar T* 50mm f/2 (重530g, 長88mm, 口徑67mm)

重量大小都相差一倍多, 對比頗大.

兩者質素極為相近, 部份攝影者堅持MP50/2較銳利.

但是考慮到價錢, 重量, 大小等, G45似乎還是較好的選擇.

G45 mounted on A7, with original GG-1 metal hood

& Canon FD classic metal front cap.

拿老對手Leica鏡群中光圈相同, 質素相約, 同樣是RF的標準鏡頭來說.

無論是同期的Summicron 50/2 (重240g, 長50mm, 口徑39mm),

抑或是近代的Summicron-M APO 50/2 ASPH (重300g, 長47mm),

都比G45來得重, 大小差不多.

再來看看現代的CN鏡頭:

Canon EF 50/1.8 II (重130g, 長41mm, 口徑52mm)

Nikkor AF-S 50/1.8G (重185g, 長52.5mm, 口徑58mm)

重量較輕, 體積較大. 但以SLR鏡來說, 很不錯了, 而且光圈大了1/3級.

質素上當然不能與Zeiss和Leica比.

結論: G45在重量跟大小上還算規規矩矩吧.

G45跟G28一樣, 採用鈦金屬作物料, 手感沒得說.

其他都一樣, 看過G28篇的讀者們可以跳到下一段.

"香檳金色的鏡身使其看上去更加與眾不同, 充滿著氣質.

在A7上使用, 個人覺得還算harmonic, 復古和現代感得到一個平衡.

由於A7跟Contax G1大小相近, 重量更是只差5g (465g vs 460g)

操作上來就如同是為A7定制的, 手感很好.

大小適中, 重量也能容許單手拿著輕鬆走."

主要的分別在於G45在對焦2米以內的目標時, 前鏡組會比G28突出得多.

換句話說, 就是較容易滲入水珠或塵埃.

筆者的G45就有十多粒微塵, 但是在收光圈至f/22時也只是看見一顆, f/16以下都沒看見甚麼, 基本上可以無視.

在這裡也比較一下G45和FE55的設計.

G45:

重190g, 長41mm, 口徑46mm.

4組6片鏡片, 6片光圈葉.

最小光圈f/16, 最近對焦0.5米.

FE55:

重281g, 長71mm, 口徑49mm.

5組7片鏡片, 3片非球面, 9片光圈葉.

最小光圈f/22, 最近對焦0.5米.

首先, 最大的分別在於焦距相差了10mm.

可視角上有一定的分別, G45為50°, FE55為43°.

G45的視角比FE55廣了16%, 是好是壞就要看個人拍攝習慣.

技術上看, 由於兩者最近對焦距離均為半米,

所以FE55在拍攝小型物件上有一定的優勢.

個人來說, 筆者則是較喜歡G45的視角, 構圖上比較舒服.

在拍攝風景時, 更能看出兩者的差距.

全賴9片光圈葉, FE55能產生更圓潤的Bokeh(散景).

在色差和變形控制上, FE55也有著一定的優勢.

FE55的對焦比G45快很多倍, 焦距長了10mm,

而且G45的重量還沒把AF環算進去(150g).

可是科技差了20年, 總括而言, 兩者重量都算是很公道吧.

同樣是全金屬鏡身, FE55的手感好像較好.

感覺很Robust, 更為堅固.

事實上, FE55也的確較耐用, 有一定程度的防塵防水滴.

在外觀上, 兩者也有著很明顯的分別.

G45香檳金色的鏡身固然富有古典味,

讓你從一眾攝影師中脫穎而出.

相反, FE55的耀黑色看上去有種現代感, 也很醒目.

在街拍時, 相信還是FE55比較低調吧.

(除非你的對象是攝影師, Blue Label太耀了)

G45很簡單. 標準定焦鏡, 人眼視角, 35和50之間的平衡, 完美. 不多說了.

談到Contax G系列鏡頭, 當然要討論一下那傳說中的天工環(DEO-Tech/Techart Contax G-NEX AF adapter Mark III).

幾乎所有A7/NEX用家在考慮Contax G系列鏡頭時也有聽過這接環, 甚至已經看過以下影片.

據了解, Techart就是這家香港公司MX Camera研發的.

看完這段如此"real-life"的實測短片, 相信不少人對這接環有很大的信心.

當時筆者就是被其速度所吸引, 因為以AF轉接環來說, 這速度算是十分不錯了.

而且對比Sony官方推出的LA-EA4接環(Sony A Mount to E Mount), Techart真的是纖細得多了.

筆者與這個Techart環也相處了一段時間(大概是半年吧),

其中以台灣一遊使用率最高.

基本上只有G45能配合Techart進行拍攝, G28和G90都太慢了.

用在G90上自動對焦是會發出很奇怪的聲音, 感覺有點像鼾聲..

用在G28上就是有點慢, 而且經常有走焦的情況發生.

只有在G45上使用時能夠有相對上較為滿意的表現.

好了, 優點到此為此.

下面來說說Techart的可怕之處吧.

雖說走焦情況沒G28那麼誇張, 但和筆者可接受的範圍還有段距離呢.

在A7以前, 筆者一直是用Canon的單反搭配Sigma的鏡頭.

這個組合可是惡名昭彰, 出了名會走焦.

幸好筆者的70D能對應個別鏡頭在機身手動調整對焦點,

不過拍20張左右還是會有1張走焦.

如果說EOS mount Sigma是走焦王, 那這個Techart就是走焦霸...

基本上1/3的照片都是走焦的. 每次都要先對焦, 再調到MF放大微調.

可能沒有聽上去那麼麻煩, 因為A7的操控還算OK.

(很多人堅持A7的操控簡直是垃圾設計, 個人覺得真的還好.)

AF/MF鍵就在拇指的位置, 放大對焦鍵就在食指的位置, 習慣了以後其實還好.

但是呢, 就是有點不爽.

然後說說當機/黑屏的問題, 就是間歇性突然在按下快門時重新開機.

情況會維持約5~10秒不等, 而且所有設定(包括曝光)會重置到上一次開機時.

e.g. 開機時是快門先決1/500, 調到1/100後當機, 重開後設定就會回到1/500.

世界各地不少使用者都有遇到這問題, 筆者也不例外.

機率不好說, 大約是每50張有1次這樣子.

這問題可大可小. 對於街拍攝影者來說, 這是天大的麻煩.

因為錯過了的, 就永遠地失去了.

拍大合照時也異常地尷尬,

因為多是用M Mode(全手動曝光), 當機後要重新對焦, 曝光, etc.

當30多人看著你調整時, 只會有一種感覺, 就是不濟.

為了以上兩個問題, 筆者親自到了Techart開發者MX Camera在香港的總部多次.

過五關, 斬六將, 終於見到了Techart的設計者之一.

談了幾天他才真的相信是接環的問題, 而不是A7或是G45的問題.

(為了證明不是個別相機鏡頭的問題,

筆者帶了4只G45和3部A7,

還有G28, G35, G90, A7R, A7S, NEX-5N, A5100到他們總部.

在這裡再次感謝影友們的無私協助.)

他的結論是問題在於供電問題,

說是接環在連續使用下電流出現問題, 才會讓A7意外斷電.

筆者當然不會就這樣罷休.

他就說這接環是可以透過在機身設定光圈值調整到不同的模式.

主要是用來調整對焦點, 以應付走焦的問題.

F22: 省電模式

F25: AF/MF切換

F29~F51: 向前調整對焦點

F57: 默認對焦點 (Default)

F64~F86: 向後調整對焦點

F90: 韌體升級模式 (Firmware Upgrade)

他說調到F90時會讓相機在關機後繼續供電, 就是不會斷電的意思.

筆者當然也試過了, 問題好像有改善了一點, 但還是沒有根治.

然後他又說可以替我升級韌體, 前前後後忙了好幾天, 嘗試了不同的版本.

最後呢? 機, 還是會當. 實在太美妙了.

本來以為只是在AF下才會有這個問題, 可是筆者又錯了.

就算是MF, 問題還是會發生.

這一刻, 筆者徹底地崩潰了.

而且多是光圈全開拍攝, 測試圖片就免了.

爆雲

對G45最大的印象是一支可以光圈全開拍攝風景的神兵利器.

Silence.

雲海

作為陪伴筆者最長時間的戰友, 大部份最喜愛的作品也是以G45完成.

小鎮.

如果要挑選筆者的代表作, 肯定少不了這張.

《紅雨下的旺角》

(香港的暴雨警告分為黃, 紅, 黑三級.

黃雨幼稚園無須上課, 紅雨學生無須上課, 黑雨無須上班.

由於黑雨會影響股市辦工, 官商勾結之下, 很少會掛上黑雨.

故紅雨往往是上班一族最辛苦的時候.)

九份老街

散景.

很喜歡這種透視感.

沒有廣角鏡那種強烈的空間感, 也不會有過份的壓縮感.

變形控制可能不及Biogon結構的Loxia 50/2, 但是也還算滿意.

最後來看看銳利度吧.

100%

由於貪圖防塵防水及AF的便利, 筆者最後還是購入了新歡.

以下來看看FE55的作品.

AF果然非常誘人.

冰島之旅就有一半的照片都以FE55拍攝.

Adventurer

算是另一張代表作, 也是筆者一直追求的景象.

《Snowfield》

有時候, AF真的會比較方便; 例如主體正以高速移動著(110km/h).

Snowy Highway

不得不承認, AF使筆者對街拍的動力提高了不少, 成功率也較高.

(其實是我MF太弱)

新年特意拍攝舞龍以測試其追焦性能(AF-Continuous/Tracking).

不得不說, A7和FE55這個組合有如此成績真的令筆者很驚喜.

同樣以f/2拍攝, 下面這張其實筆者是想對焦在長髮老外.

但焦點卻意外地落在後面的BBC, 不過還好吧, 最少沒有失焦.

再談談畫質.

人稱"Mini Otus", 銳利度果然不錯.

2萬台幣有這樣的水準, 而且還有AF, Otus好像很尷尬.

對比一下兩者的銳利度.

目前為止, 筆者仍然覺得G45比較銳利.

以下是FE55 vs G45,

全部圖片以RAW輸出, 未經任何修改.

色溫固定在4750K, Tint: +5.

Camera Profile: Adobe Standard

A Mode, ISO:100, EV: 0

G45明顯較暖色, FE55則偏冷.

就這樣看下去, 筆者覺得還是G45較為銳利, 也更立體.

但事實是否如此呢?

f/2 Centre

論中端成象, FE55好像較為solid.

但是有明顯的紫邊色差(Chromatic Aberration), G45則是不太明顯.

f/2 Corner

論角落成象, FE55有著絕對的優勢, 比G45銳利很多, 線條分明.

不過這似乎跟A7系列使用老鏡時的corner smearing有關.

f/4 Centre

收兩級光圈, 兩者成象開始接近.

個人覺得FE55好像有更好的暗部details.

f/4 Corner

FE55的色差問題改善了很多, G45也追上了銳利度.

接下來看看變形和暗角情況.

全開光圈下, 兩者皆有明顯的暗角, 其中以FE55較嚴重.

G45在f/2.8開始有明顯改善, f/4基本上看不見暗角.

FE55則是在f/5.6才得到明顯的改善, f/8看不見.

FE55有輕微的變形, 但是沒有紅線的話, 應該不太容易看見.

G45幾乎看不到任何變形, 表現很優秀.

最後看看焦外成象/散景表現.

最近對焦距離下(兩者皆為0.5米), 雙方銳利度可謂不相伯仲.

散景方面, 還是以Sonnar結構的FE55較佳.

G45較為二線性, 沒有FE55那麼creamy.

由於G45的光圈葉片較少(6片 vs 9片), 所以散景也不及FE55般圓潤.

相信FE55的銳利度還是比G45高一點, 特別是邊緣角落成象.

G45則是在紫邊色差控制上較好; 但是身處在數碼時代, 這方面基本上不用擔心.

暗角和變形方面都以G45全勝; 但同樣地, LR/PS裡都可以自動修正.

散景則以FE55較佳, bokeh較圓潤和美觀.

結合AF, 防水防塵, 放大率, 光圈值等因素,

看來最後放進背包的, 會是FE55.

部落格:

http://www.theiPhotos.com

http://flickr.theiPhotos.com

http://youtube.theiPhotos.com

http://facebook.theiPhotos.com