█ 前言

是的,在使用多年以手機為拍攝的主要設備後,終於下定決心進入相機攝影的領域。一方面自2000年以來數位相機的技術突飛猛進,從硬派的全畫幅相機漸漸出現半畫幅APS-C無反相機,加上搶入這市場的索尼推出更多的E卡口鏡頭維持熱度(這跟新冠疫情與vloging使用需求起飛也有很大的關係),一時間許多老字號廠牌玩家紛紛跳到索尼陣營,也引起攝影圈不小的討論熱度。

及至2020年,我還記得「SONY ZV1」推出時引起眾多網路創作者的注意,類似卡片機的大小,輕量的機身,4K HDR錄影、24-70mm變焦鏡頭,更不用說之後陸續推出更高階的vlogging相機,ZVE10與ZVE1,甚至之後推出更接地氣的ZV1M2,終於讓我也忍不住跟要好的朋友借來把玩!

在體驗過ZV1與ZV1M2後,其產出的照片色彩與精細度引起我極大的興趣,加上參加小惡魔體驗會看到大部分與會小惡魔們人手一台單眼相機,拍出來的作品也相當亮眼!

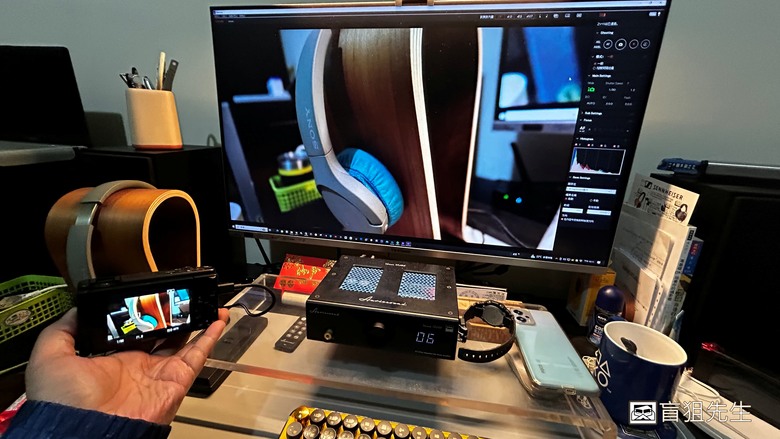

於是有一陣子都在01的論壇上大量閱讀相機與鏡頭的貼文、評測文等等,尤其每篇文章後面都附上海量的美照,這太致命了,於是推坑的因緣成熟,帶著多次獲得mobile01發給我的禮券獎金,我找到百貨公司的索尼直營店(也接受該百貨的電子禮券),折抵後可以用相當低廉的價格買入心中理想的「SONY a6700M」(電商打再多折也比不過01的折扣啊❤️)。

秉持「取之於01、用之於01」的精神,特地把這次體驗「SONY ILCE6700M」的心得分享給大家,尤其是想要從手機攝影跨入數位相機的用戶,或者對使用數位相機有興趣的板友。

照例公佈本次使用設備:

| Apple iphone 14Plus 256GB POCO X4GT 8GB/256GB SONY ILCE-6700M(+SEL18135f3.5-5.6 OSS) SONY SEL16f2.8(餅乾鏡) SANDISK EXTREME PRO 64GB(V30) SONY TOUGH SF-M64T(64GB V60) |

█ 店狙-板橋遠百SONY CENTER!

由於每次消化禮券都是在板橋遠百,所以這次問到「SONY a6700M」有貨當然還是動身前往店家取貨啦!從板橋捷運站走地下連通道直接上遠百B2,一路經過的長廊也算是頗有藝文氣息,其中還有青少年在練街舞。

直接坐電梯到七樓,剛好是家電樓層,廚具跟清潔家電是大宗。

繞過家電攤位,可以看到「SONY CENTER」(紳鑫企業有限公司),不愧是展示店,相機、手機、電視、音響等產品都各有展位。

- 手機展示

- 相機展示

| 由於店家也收遠百禮券(紙本或電子),所以只要是索尼的產品,我大概都在遠百系統的直營店「折抵」電子禮券,真的很划算。 至於電子禮券從哪來?當然不是從電商買,而是從「MOBILE01」好文英雄跟體驗會獎金來收集啦!只要是新的產品、有價值的使用心得,秉持「取之於01、用之於01」精神自然會有豐厚的回報!💕 |

「SONY CENTER」的服務人員都是練過的,會開箱測試機器給買家確認,所以對新手而言可以在這裡放心購買,我是先電話確認有貨才預約來取。在這裡先說明一下,展售店或直營店還是會有一個調貨過程,跟電商早有配貨銷售的模式不大一樣。

比如說「SONY ZVE10II」你在電商看到有白色款套組(含1650KIT鏡),只要有庫存下單就行了,但實體店的話就得先確認有沒有貨,沒有庫存的話就會幫你調。

實體店雖然在流程上比較慢(需要調貨的話),但好處是到貨後可以現場開箱驗貨,並且店家會帶你簡易用一下拍照跟對焦的功能,所以對新手,或者想買稀有款是的用戶來說,我會推薦店家😁。

我買的是「SONY ILCE-6700M」這個套組,鏡頭(SEL18135)跟機身是包一起的,所以開箱後直接就可以組裝起來充電。

可以看到桌面上還有鏡頭前後玉的保護蓋,以及機身的卡口保護蓋。

| 如果是直接從電商買回家的用戶,請注意一下隨附電池(NP-FZ100)可能剛開始充電會無法開機,但只要多充個20分鐘到1小時,讓電池「醒」來有個基本電力,就可以切換到開機模式了。也就是說,「NP-FZ100」一定要有足夠的電力,否則就算插上USB線也不能開機😁。這點跟手機的供電原理不同。 原因是因為「a6700」的TYPEC接口只能充電,不負責傳輸電力給機身,所以會無法開機。在ZV1系列也是同樣的電路設計。😊 |

充電時端詳一下相機,可以看到鎂合金機身還有細微的磨砂外型,加上握把部份還有皮革質感,的確給人精緻的印象。

翻過來看側面接口,USBC旁是紅色收音口。像我有ROLAND CS10M人頭收音耳機,就可以當作麥克風外接了。其他部份帶回家再來詳細開箱吧!

原廠盒裝內沒有附USB線,建議購買一條支援快充與資料傳輸的線材,雖然貴一點,但是外出絕對值得!

接下來店員一步步帶著我檢查機身、試用拍照功能,以下影片分享:█ 工藝初探

這次採購分為兩階段,從實體店購買「SONY ILCE-6700M」(內附SEL18135KIT鏡)以及記憶卡「SONY TOUGH SF-M64T」,第二階段則是從電商購買週邊「JJC UV保護鏡」與「SEL16F28」餅乾鏡,其中還包括了「JJC TP-S1」握把白色款與電池充電組。

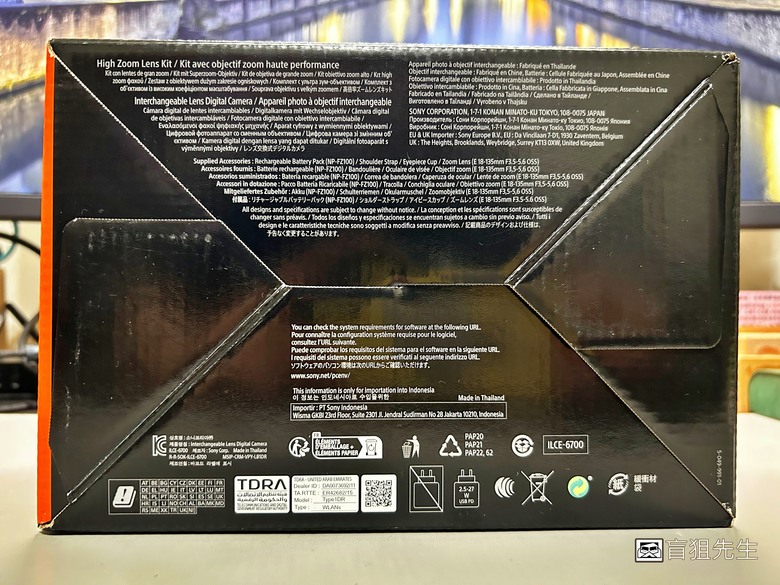

首先看一下紙盒,設計與配色上都很簡約。

- 頂部

- 側面

- 側面

- 側面

- 側面

- 底部

開箱,內層還有副門,第一層放說明書與保證書。

第二層左邊放鏡頭,右邊放相機以及配件。這樣節省一個鏡頭的紙盒,很不錯。

每個鏡頭都會有保護蓋,考量未來還會購買,所以就貼上標籤方便管理。

先來個「SONY ILCE6700M」的全家福,也就是「SONY a6700+SEL18135」套組。另外一組是附「SEL1650」Kit鏡,也是很適合旅遊街拍,但焦段範圍較小,對我來說某些場合想用到長焦就有點不方便,所以選了前者😊。▓ SONY ILCE6700

接著來看看「a6700」的機身吧!

- 正面

- 感光元件

- 側面

- 側面

- 背面

- 底部

從頂部看,按鍵的配置也相當實用。由於電池採用較大的「NP-FZ100」,所以側面手持握把就較為突出,不僅握得更穩,也較符合人體工學。握把前方有光圈轉輪,頂部還有快門\電源旋轉按鈕,接著是機身上方的C2按鈕與「錄影」按鍵,兩者之間還有小小的分隔島,工藝設計上相當細膩。

另外頂部還設有三個轉輪,「PASM」、「錄影模式」以及「曝光轉輪」,尤其「錄影模式」的切換相當明確,不至於有切換後難以知道在哪個模式的狀況。

來到背面的快捷按鍵區,「MENU」放到頂部的斜面上,其實在按壓上比較容易,畢竟除了「叫出選單」外,也擔任「返回」的功能。另外常用的「Fn」以及「十字按鍵轉盤」則在背面。而「C1」則設在右側,算是操作上比較有難度的按鍵(?)。

左邊則是「電子觀景窗(EVF)」,我比較習慣套上遮光罩使用。

來看看側面,上方有USB連接埠與3.5類比收音口,我的「ROLAND CS10M」收音耳機就是接這裡,室內收音效果相當好,尤其收多聲道的電影或者音樂。

中間則是記憶卡插槽,跟電池分開放很有避免過熱的效果。

用「TOUGH」卡比較安心,既防塵防水又較堅固(耐斷折),如果相機常帶出去外拍,買張強固一點的記憶卡比較好。

最下方是HDMI與音訊輸出口,不過要注意是迷你HDMI規格,買個小轉大的接線就可以接電視啦,除了監看拍攝效果,教學方面也很好用。

底部的電池座採用活動鎖蓋,很好開,不過要注意背著的時候盡量不要讓底蓋有接觸的機會,不小心擠到還是有機會彈開的。

電池在底部還有一個旋轉卡榫(藍色),不僅讓電池更好塞入,也為「固定」電池多一層保障。

用手指壓一下卡榫,電池才會彈出。

「NP-FZ100」的電壓較高,但實際容量卻沒有前代FW50高,主要還是靠a6700本身的高效電源管理增加了續航力😊。

- 電池與機身

- 底座內部

- 電池

朋友在看過電池後不禁問到既然電量沒之前版本高,體積又比較大,為什麼要採用呢?APS-C相機不就是要輕薄方便攜帶嗎?

| 我想可能的原因在於FZ100體積大剛好可以塞進6700加大握把的空間,另外就是接近的電量下,又可以走較小的電流來減少機體的熱度,這兩大原因促成a6700採用FZ100吧! |

▓ 收音麥克風

「SONY a6700」在收音上配置三向式立體聲麥克風,首先是頂部中間偏左的三個圓點的「主麥克風」,收集人聲與環境音。

而在「熱靴」兩邊,則分別配置左、右輔助麥克風,位於E接環上方,形成立體聲收音的效果。

- 左輔助麥克風

- 右輔助麥克風

如果手上有「人頭收音」的耳機,很建議裝上「a6700」來替代內建的,因為她的側面有收音與監聽的3.5mm接口。

至於環境音降噪部份則有賴外接的降噪麥克風(無線),這個九月份會入手,連閃燈一起,到時候再跟大家分享😁。

前端握把還配有一個滾輪,這個預設可以調光圈,實測證明,拍照時調起來很方便。

▓ 熱靴

熱靴的位置就在鏡頭卡口上方,可以用相容的閃光燈或者麥克風,當然原廠的預設支援啊!(而且有些特別功能也是原廠設備才有)

- 移開遮罩

- 熱靴

未來有入手閃燈或麥克風再跟大家分享😊。

▓ 握把

「SONY a6700」的握把一側加上皮革紋理材質,不僅握持更穩,看起來自帶一種貴氣。

▓ 電子觀景窗(evf)

除了頂部用較細的磨砂材質表面外,側面則採取隱藏式的平面護蓋設計,每一區的護蓋開啟方向都不一樣,很有記憶效果。靠近電子觀景窗(evf)附近有個「T*」字樣,表示窗鏡用的是蔡司的T*鏡片,算是高耐用性、高透光率與高色彩還原度的好鏡片。

在觀景窗的右側有個不起眼的小滾輪,這個是為了校準「觀景窗(evf)」的焦距用的。初次入手通常都要看一下窗內的景色是否清晰?沒有的話就要轉動一下滾輪,直到眼睛覺得清楚為止。

以我的狀況,這台剛入眼景色就滿清楚的,所以就沒怎麼去動他了。

▓ 其他部位

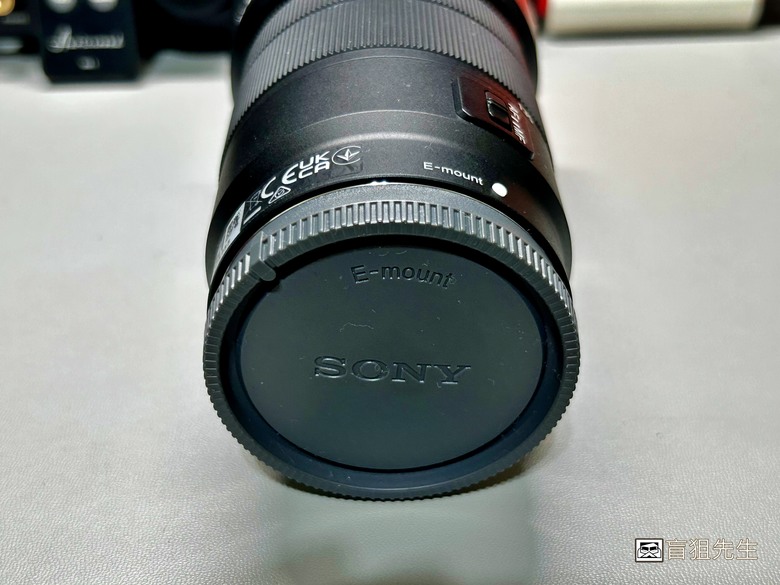

這是SONY E卡口標準護蓋,寫成「內玉蓋」是筆誤😊。在靠近底部有個解鎖按鈕,按到底就可以換鏡頭。

底部有標準的腳架螺絲口,可以裝在同樣規格的腳架上。可以看到這系列相機是在泰國製造,而且是2025年出廠的機器。

電池則是右下角有標「20241217WHE」,出廠日應該是2024年12月17日。

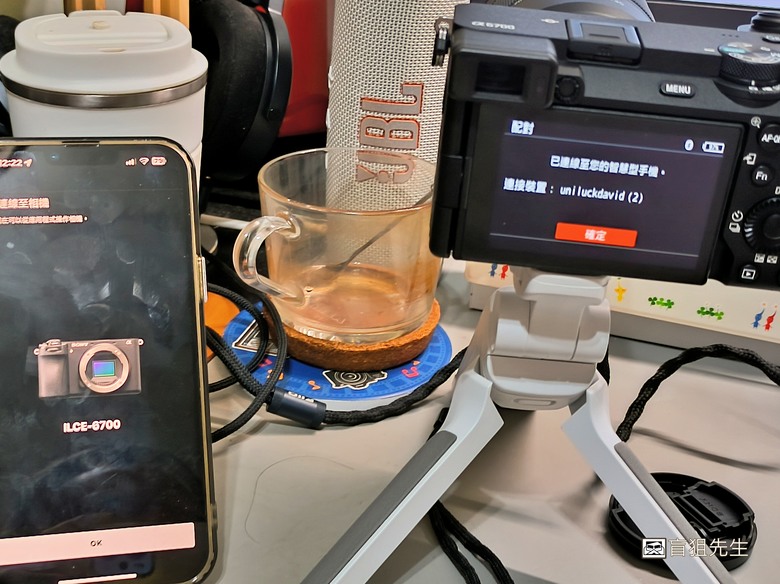

開機後的液晶螢幕會顯示快速選單,中央上方則顯示目前對焦模式、防手震、鏡頭與藍牙連線資訊。

可側翻180度的定向螢幕,在更高階的機種上是可以全向翻轉(360度)。索尼在每個價位的設備上提供的機能都早已精算過,可謂之刀法精準啊😁!

某些俯仰的拍攝角度就必須讓螢幕側翻一個弧度,才能避免太陽反光看清楚鏡頭內容。這種做法的確比用「電子觀景窗」還有更大彈性。

很多老手都會在拍照時側翻螢幕,讓機身可以有更多的散熱面積,如果長時間拍攝的確可以考慮這麼做。

這個是機身包含記憶卡、電池、evf遮光罩與保護蓋的總重量505公克,官方公佈的493公克只含記憶卡與電池。

▓ 鏡頭-SEL18135 OSS

這組變焦鏡頭是「SONY a6700M」隨附的標準鏡,可以說是「歷史悠久」但評價還不錯的入門旅遊鏡。不僅有廣角(18~35mm),也有標準焦段50~85mm,最長焦則到135mm,提供了最大7.5倍率的放大,尤其鏡頭還提供光學防手震(OSS),對新手來講就很萬用。不過,要注意的是這支是E鏡,也就是需要換算等效35mm焦段才是真正的焦段(鏡頭焦段x1.5):27mm~202.5mm。為了方便閱讀,以下提到「35mm(23刻度)」時,就是指換算過的等效焦段,括號裡是「實際刻度」。

一般沒有逆光或者強光拍攝的場合,可以拿掉遮光罩拍攝。

前鏡頭保護蓋是55mm口徑,買保護鏡或濾鏡記得也要同一規格。

這顆鏡頭光圈落在3.5~5.6,愈長焦光圈愈小,最短拍攝距離是45公分,想拍桌上的靜物就得站起來拍了。我比較習慣切到標準焦段加掛近攝鏡來縮短拍攝距離。如果是旅遊或人像,尤其是戶外風景,那就切到35(23刻度)、50mm(34刻度)或85mm(68刻度)來拍。

而長焦最大是202.5mm(135刻度),算是有點望遠的能力。就一般活動來講可以站遠一點拍攝,大約就六公尺左右(五到六步的距離),但仍得佔好位子拍攝。這就是為何圍拍的時候不僅要佔位子,還要帶個小凳子「鶴立雞群」才好拍目標😂。

後玉也有保護蓋,附近還有自動定焦(AF)切換開關,可以從AF開始熟悉拍攝。白色點就是跟E卡口的白色點對接,順時針就卡緊了。

後玉的鏡頭,可以看到周圍也有電子接點。其實這個鏡頭在標準焦段用了蔡司T*鏡,用料也有其用心之處,唯一缺的就是沒有變焦馬達,必須自己手動去變焦,最近「SEL16502」出來了,我也在想「SEL18135」會不會有二代😁。

卡上接口後就可以拍攝了。很好記,順時針扣緊,逆時針解開。但也因為是可換式鏡頭,所以特別小心撞擊,太過猛力讓鏡頭跟卡口都損毀就不妙了。所以我還是加掛背帶以免發生掉落或撞擊的意外。

雖然鏡身已經很輕(325公克左右)很緊湊了,但就相機比例來說還是長了一點,拍攝時最好是兩手抓好,順便加上腕帶或者背帶比較保險。

需要遮光罩的場景加掛後讓機身看起來更長。

實測起來是323公克,也是在誤差範圍。

結合機機身後重達817公克,對稍具長焦能力的設備來講算是輕了。

這隻7.5倍變焦鏡對我而言算是體驗各經典焦段的工具鏡,可以快速了解等效35、50、85、105與135mm鏡頭的畫面特性,另外還有其他如30、40、55、70等非典焦段也能馬上應用,只要記得等效焦段x2/3就是鏡頭刻度,要模擬以上的全畫幅焦段不是難事。

| 比如說銘匠出了30mm定焦鏡,那我就可以用30x2/3 得出鏡頭刻度「20」,就可以將刻度調到20左右(只能靠直覺在18跟24刻度間抓個比例),試拍一張看一下「disp」的資訊,就知道是否調到「20mm」刻度了。 |

以下就是試拍各焦段的結果:

- 27mm(18刻度)

- 36mm(24刻度)

- 34mm(22+刻度)

- 43mm(28+刻度)

- 72mm(48刻度)

- 85mm(56+刻度)

很可惜以上都是分別時段拍攝,所以沒有專業一點就同一個場景跟距離來模擬各焦段畫面,不然就更容易理解了。(有空再更新好了)

▓ SEL16F2.8

至於等效「16~24mm」這段超廣角「SEL18135」是沒辦法勝任的,最廣就是27mm(18刻度),所以我另外購買了二手的餅乾鏡「SEL16F2.8」,以等效24mm的焦段來補足😁。日常街拍練習就用她了。

這款餅乾鏡是SONY「歷史悠久」的元老級超廣角鏡頭,具有2.8的大光圈,以及薄到像PANCAKE般的厚度,輕到只有67公克,加上原價就很便宜(7000左右),二手市場價格也很甜,對入門用戶來講真是必買的輕便型高性價鏡頭啊!

讓我們端詳一下這顆經典餅乾吧😁

- 正面

- 側面

- 側背

戴上遮光罩的模樣。

才65公克真的讓我很願意帶她出門隨拍啊!(官網公佈是67公克,誤差範圍內)

對我來講這顆鏡頭又薄,二手價又便宜也是我入手的原因之,掛上相機後真的就是一台小型街拍神器,拍攝時啟用「清晰影像縮放」,就可以有1.0~2.0的10段倍數放大,也可以用來模擬等效24、35、48mm的焦段畫面了。

以下是在新莊好市多附近拍攝商辦大樓,以1.0x、1.1x、2.0x倍變焦拍攝,其中1.1倍是模擬SEL18135的等效27mm(18刻度)的畫面。雖然數位變焦是JPG或JEIF直出才支援的功能,但對入門用戶,或者喜歡旅拍直出的朋友來說真的很方便。

- 1.0x拍攝(24mm)

- 1.1x拍攝(26.4mm)

- 2.0x拍攝(48mm)

各位可以點開2.0x的圖,方便查看兩倍數位變焦的畫質。

平常練習構圖、熟悉環境我都帶這顆鏡頭外出,背在身上也是輕便沒有負擔,實際上七月的LG新電視發表會我也是帶她上場練兵,獲得很寶貴的經驗❤️。以下兩張都是1.0x 24mm等效焦距拍攝。

- SEL16F28

- SEL16F28

兩隻入門鏡頭涵蓋了16~135mm焦段,對想生活旅拍的新手來講非常足夠!美中不足是兩隻都沒有防水防塵,如果能重買,我會建議這組SEL11F18+SEL18135讓日常拍攝更能應付天氣的變化!(SEL11F18光圈更大,等效16mm超廣角加上防水防塵的特性,加上a6700也有做到Weather Sealing,帶出去玩真的很理想!)

█ 拍攝體驗

新機入手,尤其習慣手機攝影,但沒有用過數位相機的朋友一定會想馬上試用看看。不過別急,單眼相機的操作方式與手機拍照大有不同,雖然近年單眼也推出半畫幅APS-C的機種,往輕量化與容易使用來走,但光是「P/A/S/M」四檔切換、光圈快門與ISO感光設定與各種對焦的拍照方式就需要手機族花時間了解一下。個人的心得是先用「A」檔讓相機接手光圈、快門、感光(ISO)與對焦的操作,另外花時間了解一下「a6700」的選單功能,尤其是「拍攝」內的「影像畫質/錄製」,決定好要JPG直出,打開「防手震」功能,還有開啟「觸控操作」,讓對焦可以像手機一樣容易,這些做到後差不多可以像手機那樣自由的拍照了。

之後在拍攝之餘慢慢摸索選單內的「網路連線」、「對焦」、「曝光」等細項設定,另外參酌網路上各大名家的相關設備介紹與教學,應該就能感受到與手機拍攝不同的成就感❤️。

▓ 握持感

我在購買「SONY a6700」前借用過「SONY ZV1/M2」,握持的穩定度的確「a6700」相對最好,夠大的握把與防滑的材質紋路的確對穩定度有所幫助。- SONY ZV1

- SONY ZV1M2

- SONY a6700

▓ 選單操控性

「SONY a6700」與「SONY ZV1M2」的選單結構同屬於新一代的設計,在功能項目的安排上比「SONY ZV1」多了一層子分類,不至於讓用戶在多達數頁的清單中疲於尋找想要設定的功能。

圖片引用自「computerdiy.com.tw」\Sony 隨身數位相機 ZV-1 動手玩 實測心得分享

比如說「曝光」相關設定,我在「a6700」中很簡單選第一層的「曝光」主選單,就可以找到所有相關的設定項目;但「Sony ZV1」的「曝光」相關設定被打散在「動態影像1」與「動態影像2」的主選單內,還是不緊鄰排列.....這種在小小螢幕上尋找的難度比電腦螢幕還高啊!

▓ 不擋電池替換

「SONY ZV1」的螺絲孔鄰接電池蓋,換電池時護蓋會被腳架封住;不過到「SONY ZV1M2」與「SONY a6700」就把螺絲孔擺偏遠離電池蓋,換電池就變得很方便。- SONY ZV1

- SONY a6700

▓ 拍照錄影不過熱?

這個在ZV1與ZVE10推出後的確受很多用戶詬病,尤其在4K錄影時就算在冷氣房一小時左右也會過熱自己關掉,更不用說大熱天在戶外拍攝時更頻繁的關機了。

「SONY a6700」在散熱上除了增加元件本身散熱的能力,以及鎂合金外殼相助外,主板也增加溫度偵測,超過一定溫度就關機。除此之外,在溫度偵測上增加容錯度,讓用戶可以指定「自動關閉電源溫度」為「高」的設定。

不過我都是設定「高」,因為她的預設關機溫度真的太「低」了,我只是在早上10:00大太陽下拍照,一小時左右就突然關機。另外網路上的回報則對「a6700」這次的散熱能力多持肯定態度,畢竟在冷氣房26度下持續4kp60錄影算是安然過關😊。

自從設定「自動關閉電源溫度」為「高」之後,「a6700」在我手上拍照就沒有過熱自動關機的狀況,不過在夏日的太陽下整個機身火燙還真不是蓋的。

| 未來的數位相機在散熱或者防凍的挑戰會愈來愈嚴峻,畢竟極端氣候已經成為常態,而4k或者8k高禎數錄影會愈來愈流行,相信未來機身內外的材質都會做出重大改變。 |

▓ SEL16F2.8

掛上「餅乾鏡」,日常的早晨就是我的隨拍鏡時刻,甚至在菜市場一邊散步一邊抓拍也很自在。攝影的確讓我觀察到以往錯失的生活細節,真的很有意思。

▓ 西盛隨拍

只要是買菜的那天,我都會從社區走過一段路到市場採購,其中經過其他社區還有菜園,題材其實還滿多的。

▓ mobile01xLG 2025 活動隨拍

這場「LG新電視發表體驗會」活動全程使用「SEL16F28」拍攝,除了因為她是手上僅有的大光圈鏡頭可以面對低光的展間外,透過「SONY a6700」的清晰影像放大(2.0x數位變焦)來應付產品特寫也是個人刻意挑戰的課題之一😁。不過這算是「SEL16F28」初次實戰拍攝,所以充滿各種瑕疵,傷到眼抱歉😢--從趕路途中到

活動期間,還有最後回程的各種隨拍收錄,部份套用了IN濾鏡。

▓ 松煙商圈 隨拍

我還記得換成相機拍攝後,許多朋友看了都認為色彩的飽和度與景物的銳度都與先前手機拍攝的成品拉開差距。(這裡指的是「直出」沒有經過調色)

▓ SEL18135F35-56

做為目前設備中唯一個中範圍變焦鏡,光圈也不算大,但卻是我目前生活中最重要的主力鏡頭。「SEL18135」的最廣焦段是27mm(18刻度),但最長焦段是「202.5mm(135刻度)」,她的工作範圍也就落在中長焦居多,舉凡3C產品的特寫、新入手的小公仔,還有入手的新產品細部特寫,大概都會靠她完成。

| 而她還有一個重要功能,就是讓我「模擬」一下各家鏡頭的焦段,大概抓一下畫面呈現的感覺,不論是典型焦段,或者非典型焦段(30、40、55、70、90、105、150mm)都可以「一網打盡」,入手前先行練拍抓感覺,也是非常好用的。 |

唯一在使用上的缺點就是沒有「Weather Sealing」,外出只能挑晴天或者不雨的陰天。就算未來升級到更高階的鏡頭她應該還會是我的「測試用鏡」吧😁。

▓ 西盛隨拍

1.0x 27mm(18刻度) f3.5/ISO 100

1.0x 27mm(18刻度) f3.5/ISO 100

2.0x 27mm(18刻度) f3.5/ISO 100

1.0x135mm(90刻度) f5.6/ISO 100

1.0x135mm(90刻度) f5.6/ISO 250

1.0x135mm(90刻度) f5.6/ISO 200

1.0x135mm(90刻度) f5.6/ISO 640

1.0x81mm(54刻度) f5/ISO 100

1.0x84mm(56刻度) f5/ISO 100

1.0x79mm(53刻度) f5/ISO 320

2.0x 202.5mm(135刻度) f5.6/ISO 3200(有套軟體濾鏡)

▓ 松煙隨拍

1.0x 51mm(34刻度) f4.5/ISO 2000

1.0x 75mm(50刻度) f5/ISO 2500

1.0x 49mm(33刻度) f4.5/ISO 1600

1.0x 103mm(69刻度) f5.6/ISO 6400

█ 結語

透過入手這兩個月的使用體驗,深深覺得當初的選擇非常正確,除了「SONY ILCE6700」輕量化的設計讓我方便攜帶、拍攝之外,友善好記的選單、自定義按鍵都可以讓我快速根據情境轉換拍攝的參數,加上多個好用的轉輪設定光圈與曝光等參數,具擴充性的熱靴,可側翻的螢幕,以及支援高解析畫質的電子觀景窗(EVF),拍攝時各種特殊角度也能充分應用,對我這種剛從手機拍攝跨過來的新手而言真的無痛接軌,太棒了!

需不需要買全畫幅還是半畫幅相機?或者只要單純買類單眼的ZV1/M2或ZV1F輕量化vlog相機?重點還是要理解自己的「成長性」。如果一早起床就想帶著設備晨拍,改善自己的取景與構圖觀念,不斷想研究相機選單裡不熟的功能,那我會建議一次買好買滿,符合使用需求的系列旗艦機,因為你會一直進步,需要有擴充性強、豐富功能的設備滿足他的求知慾。

相反的,如果本身早已退燒,但喜歡有一隻小巧的相機可以取代手機的拍攝工作,尤其具有變焦的能力,但不想花時間決定購買鏡頭,只要一機走天下的隨拍,最好相機還有一點顏質滿足一下自己的品味,那類單眼卡片機可能就是首選😁。

🥰更多影音、3C、居家生活都在「盲狙先生傳」粉絲團喔~🥰