Q-Q 踏進來這個陌生的sony版,感覺很新鮮~ (我是新人新人新人)

先跟sony眾玩家說聲hello,機子這兩天就會拿到了,

所以我正在準備,文章會一直更新,跟大家一起討論有關sony α7s~

請大家多多指教。

日本在6/20號SONY陸續出貨新一代的α7s,

自己也訂了一台,那為什麼要買這台來用?

讓我娓娓道來~ (咳,又臭又長,有一小段大家可以跳過)

我玩的鏡頭都比較反骨,當M4/3在風行的時候,

偏偏我用M4/3接的鏡頭是4/3系統的鏡頭,

因為我知道4/3系統確實光學素質比較好,

尤其是14-35mm f/2,畫質真的讚到不行 (but缺點真的很重),

搭配E-M5之後的高畫質sensor真的將這隻鏡頭推到高峰,

或是轉接一些經典的銘鏡,Nikon 58mm Noct f/1.2、

東京光學的鳳凰瞳、或是有名的阿富汗少女鏡,

嚐試過很多機背來轉接這些鏡頭,Nikon D800E、E-M1、

X-E2、GH3等等…,也陸續使用Speed booster這種

昂貴的減焦轉接環,為了要有更完整的鏡頭視角,因為轉

接不是全幅相機時,視角會被裁切,SPEED BOOSTER便是

M4/3或是APS-C唯一的救贖了。

好久不見謎之聲:你的D800E不就很好用了?

我:爆炸重的啊… 而且不方便手動鏡對焦,真的不好操作,

法藍距太長有些鏡頭不方便轉接,所以我跟它說bye bye了!

有人問我說,為什麼不買α7或是α7r,我猶豫很久,

主要是SONY給我的既定印象是相機發色比較艷麗,

跟我平常攝影的習慣比較不一樣,所以一直沒有入手

這兩台其中一台,要不然E Mount的法藍距非常短,

非常利於轉接各大廠牌的鏡頭,一些優秀的鏡頭

都可以轉接過來,也不用買太昂貴的減焦環,

如果每一個Mount都要買一個speed booster減焦環,

對一般人來說,太傷錢了。

讓我燒斷最後的理智線是,他的高iso非常利於我在夜間錄影

(理智線已斷裂)

另外,也聽說α7s接廣角鏡不會有紅移的問題?

就讓我身先士卒來試看看 !

從日本訂α7s時,售價是223,345日幣,並不便宜,

換算台幣也將近七萬,差不多等於一台125c.c的機車錢了,

對一般家庭而言他不是C/P高的相機,如果要納入這台相機,

口袋也要深一點。接下來,我補上一些相機的規格資料,

不重要的地方,可以上sony官網查詢,因為我懶得打QQ"。

畫素:1220萬

ISO:50-409,600

片幅:全片幅

錄影:4K (需外接紀錄裝置)、目前主流的HD錄影最高可錄製

1920 X 1080 60P/50M流量 (其他請查官網XD)

無線傳輸:WIFI、NFC

機身重量:466克

快門:最快可道1/8000秒、有B快門

可以看到畫素僅有1220萬,不過因為降低畫素的關係,

讓ISO進步至最高可擴展到409,600,這是很可怕的實力,

目前也只有NIKON最新旗艦機D4S能辦得到而已。

跟GH4比較起來可惜的地方是,4k錄影需要外接紀錄裝

置才有辦法使用,不過一般錄影高達60p/50m流量,已經很實用了 !

快門最高速可達1/8000秒,也達到一般旗艦機種能力。

無線傳輸除了目前主流wifi傳輸,NFC也是目前SONY主推的。

預計文章會在6月底補完,以下是要測試的內容

1、ISO 50-409,600 實測 (文章已完成)

2、用小光圈夜間錄影實戰

3、-4EV 暗部對焦測試 VS -4EV的GM1 (文章已完成)

4、動態範圍測試,高反差場所拍攝 (已完成)

5、各手動鏡轉接實拍 (持續po圖中)

6、用高ISO PK 五軸防手震的E-M1 (文章已完成)

7、廣角鏡是否還有紅移的問題 (文章已完成)

8、使用後感想

---分格線---

α7S還沒到,不過24-70mm f/4已經先到貨了,

α7s如果高iso夠強悍,應該夜間就用不太到f/2.8鏡頭 (目前也沒有),

機身現在正在報關當中…等待中…

這隻就當作測試中的標準鏡頭 (非轉接)

朋友Jerry Yen

說這隻是最不像菜頭的菜頭 (冏),我想的確是,

說這隻是最不像菜頭的菜頭 (冏),我想的確是,不過也趁這個機會也順便測試一下它的實用程度。

(也很謝謝他提供很多資訊和意見)

為了這台機器,訂了一些轉接環,因為我一個e-mount 的轉接環都沒有Q0Q!

所以開箱文會準備以下這些鏡頭

Carl Zeiss 24-70mm f/4 (FE)

Leica R 50mm f/2 canada

Zeiss ZF 50mm f/1.4

Nikon 20mm G f/2.8

Nikon 20mm UD f/3.5

Nikon 20-35mm f/2.8D

Nikon 58mm noct f/1.2

Nikon 55mm f/1.2

Nikon 105mm f/2.5 P.C

Topcon 58mm f/1.4 (Exakta mount)

Olympus OM 38mm f/1.8

Carl Zeiss CONTAX Sonnar T* 90mm f/2.8 (黑色)

<<<<< 6 / 24 >>>>> 上班中…未完待續!!

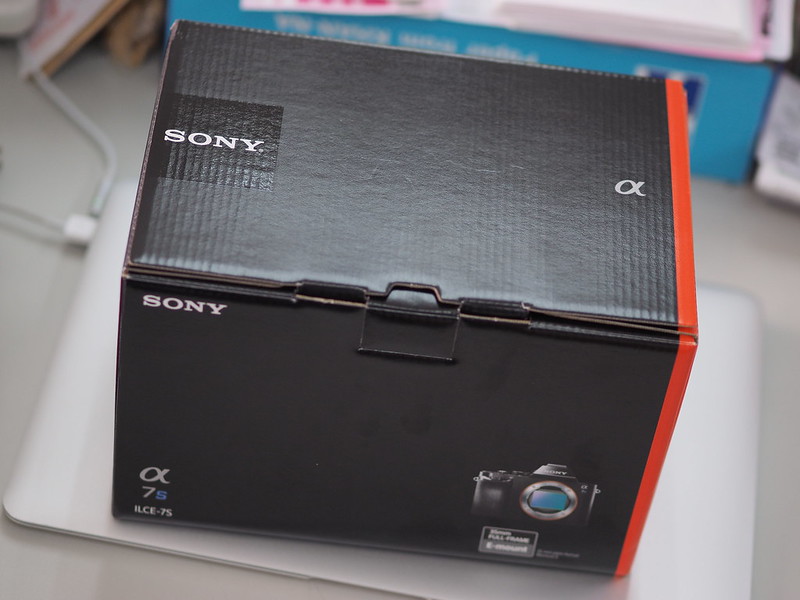

6月25日

開箱 - - - - - 原本要想個爛梗來開,後來覺得好累,

就直接打開了。

※ 沒有打燈,傷眼請見諒 ※

今天幫忙錄影和拍照的錄影師是E-M1 (E-M1 大樓 )

▲ 近照則是用4/3的50mm f/2 微距鏡

接下來~開箱

▲ 不同於台灣,台灣sony會把箱口貼一張貼紙封住

▲ 打開~~~ 一堆 …我從來不看的說明書 XD

▲ 我有看錯嗎… 兩顆耶…

▲ 兩顆原廠電池~~ (灑花),不過台灣是送手把~更划算 A___A (但是我用不到手把哈哈)

▲ USB... 有插頭,另附一條線可以接機身,我還不曉得用途

▲ 這些就是所有配件了

▲ 接著是主角登場…

▲ 正面靚照

▲ 可翻轉螢幕,這東西真的很方便 :) 方便高、低角度取景

▲ α7s 標記

▲ 全幅E-MOUNT,橘色圓圈

▲ 記憶卡是直的插進去,然後錄影鍵在很特別的位置,把玩了一下,其實不會誤觸,也不易按到

▲ 跟24-70mm 合體,恩……難怪不做f/2.8光圈,其實這個長度和重量體積頗大的

▲ 那…產地是…泰國,哈哈……很希望他是日本製,不過仔細看了一下,機身作工很細緻,

沒有什麼問題。

▲看到側邊有麥克風輸入、監聽用的插口,USB可以用隨箱附的USB線來充電,還蠻方便的

再來我們看一下α7s的對焦速度(搭配24-70mm),其實還不賴說,

已經習慣m4/3的高速對焦的我,再來玩α7s並不會差太多,

但是我覺得快還可以再快 !

廣角鏡紅移測試(6/25下午更新):

▲ Voigtlander 12mm/F5.6 Ultra Wide-Heliar

▲ Voigtlander 15mm/F4.5 SUPER WIDE-HELIAR

▲ Nikon 20mm f2.8 AF

看起來似乎沒有什麼問題,我有看過α7r的紅移蠻可怕的,

不過在α7s上面是完全沒有看到這個問題,大家就可以放心把廣角鏡插在α7s上了。

7/1新增一隻廣角轉接鏡測試

▲ Nikon 20mm f3.5 UD版本 ai'd 接口:^^ 一顆很好的低變形的廣角定焦,拍了很多張,

我只放一張上來,怎麼拍都不會有紅移,wonderful !!

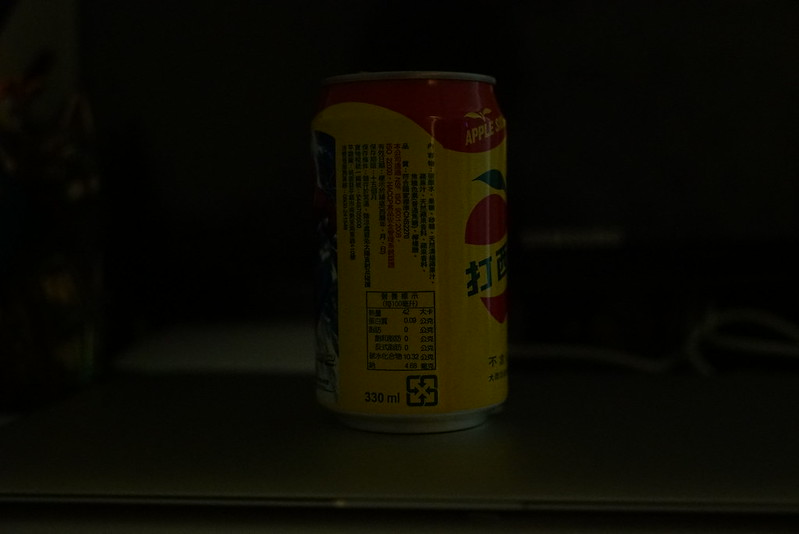

6/26 錄影測試 (iso 100~ 409,600)

在中和四號公園 ( 一直被蚊子叮 )

▲ 這是跟肉眼比較接近的一張亮度照片

接下來請看影片

補上一個國外α7s vs D4s的影片PK

----- 分格線 -----

6/26 靜態照片iso 50 ~ 409,600

△ 這次請出魯夫當model

以下為100% 裁切,高iso除噪 off,jpg直出

搭配的是ZF ZEISS 50MM f1.4 鏡頭

▲ iso 50

▲ iso 100

▲ iso 200

▲ iso 400

▲ iso 800

▲ iso 1600

▲ iso 3200

▲ iso 6400

▲ iso 12800

▲ iso 25600

▲ iso 51200

▲ iso 102400

▲ iso 204800

▲ iso 409600

在機身上的設定,預設的自動iso上限是12800,我也覺得差不多是能接受這個數字,

把機身的除噪打開,效果一定會比我這樣赤裸裸的關掉除噪功能來的好很多,

102400開始就是很重的油畫感了,而409600我覺得比較像是一個指標性的iso,

意思是機身能達到iso409600的能力,但是平常不太可能用這樣的iso在拍照。

我還蠻喜歡低iso的表現,很乾淨^^。

----- 分格線 -----

6/26 晚間 α7s vs GM1的暗部對焦能力

會選擇這兩台做比較,主要是因為兩台相機在官方資料上都有記載

具備-4ev的對焦能力,想必在暗處對焦能力一定不錯,

所以我錄了α7s及GM1在暗處對焦速度上的表現

▲ 環境是這個樣子的,只有一小顆小蠟燭 (很暗很暗很暗…)

先來看α7s配上24-70mm f4 菜頭的對焦速度有多快

再來看看m4/3的GM1,搭配leica 25mm f1.4

我試完之後,覺得α7s還有很大的進步空間,

在白天的部份,速度就不會差太多了。

-------

6/27 動態範圍小試身手

▲ 這張是從圖書館的室內往外拍 ( iso 320,1/125秒,105mm,f/2.5),只要室內是暗的,

用數位相機向戶外的白天拍的話,戶外一定會白茫茫的一片,不過現場直接拍下來的感覺,

並沒有反差非常嚴重的過大。(原檔jpg請點我)

▲ 我把α7s的原始ARW檔丟進LR軟體裡面,把陰影+100、亮部-100

▲ 得到了一張跟眼睛看到比較貼近寫實畫面的照片 (JPG大圖請點我)

原本黑成一沱的葉子有了顏色層次,戶外白成一片的地板也有了影子和磁磚線條,

這在事後補救照片或是後製時可以有很大的空間,在大幅度的調整下,

仍然保有自然的顏色及層次,真的很nice !

6月28日 120fps 慢動作錄影

如果有錄慢動作需求的話,這個真的不錯玩^__^,

▲ 雖然只有720P,但是還蠻實用的,小弟是直接將影片丟進720p/30fps的影片編輯中,

沒有特別調慢動作~感覺蠻流暢的:p

<<<<<<<<<<<<分格線>>>>>>>>>>>>>

以下為實拍照 (累積拍的照片都會放文末,可供參考)

Nikon 55mm f/1.2 S.C

Nikon 105mm f2.5 阿富汗少女鏡

Carl Zeiss 24-70mm f/4 (手持) -_-+鏡頭防手震配合高iso,腳架都省了

6/29 實拍照,除了第一張是ZEISS 24-70,其餘都是ZEISS ZF 50mm f1.4拍的

▲這張是在極暗電影中拍的,iso 12800,不過怪奇的是,我用電子靜音快門拍,

快門僅僅1/50s,卻拍到室內燈的頻閃,莫非電影院的光線燈泡頻率比較慢??

6/29晚上 一些實拍照,老婆懷孕39週

Studio Flash Lighting ×2

SB910 X1

Nikkor 20-35mm F/2.8D

Carl Zeiss ZF 50 mm F/1.4

Carl Zeiss 24-70mm F/4

7月1日,離預產期只剩下3天,帶著老婆去後面的公園散步,意外發現新開的簡餐咖啡店

Nikon Nikkor Noct 58mm f/1.2 夜之后 (f1.2~f2.8拍攝)

上面有一朵扶桑花,紅色的演譯還蠻漂亮的,紅色的部份也都沒有糊成一塊,

紅色層次表現的很亮眼 (螢幕如果比較舊可能會看不太出來)。

如果要讓紅色層次更好的話,可以再-1格飽合度應該表現會再好一些。

-----分格一下-------

6/30 A7S高iso實用 vs E-M1五軸防手振

先說,這個test並不是嚴謹的test,

主要是我沒有去固定用相同的鏡頭,

而是都使用對方最有利的條件下去做。

比如說M4/3的優勢是利用大光圈去降低iso,

同時使用大光圈鏡頭時,又因為片幅較小,

鏡頭上的設計焦段都比較廣,景深也比較深,

所以M4/3使用者當然不需要開高iso來拍照,

同時高iso也是E-M1的罩門。

而α7s的優勢很明顯,就是高iso開下去就對了,

另外24-70mm鏡頭有防手震,當然一定要打開,

也可以稍微降低快門速度來換取較低的iso。

用雙方都有利的條件test,比較符合日常生活條件

α7s:配至24-70mm f4鏡頭

e-m1:配至 4/3 50mm f2鏡頭

雙方都關閉雜訊過濾

▲ 共同條件是昏暗的環境,且全程手持拍攝

【條件一,靜物】拍攝要點:iso能愈低愈好,且不能手震

▲ α7s:50mm端,光圈f/4,快門1/4秒,iso 10,000

▲ e-m1:50mm端,光圈f/2,快門1/5秒,iso 3,200

【條件二,假設朋友聚餐環境】室內與朋友聚餐,通常快門要在1/80秒式右,減少殘影產生,

所以我在右側打了一小光源,比較符合餐廳環境光線亮度

▲ α7s:50mm端,光圈f/4,快門1/80秒,iso 6,400

▲ e-m1:50mm端,光圈f/4,快門1/80秒,iso 6,400

【條件三,夜間運動攝影】運動公園裡打籃球的人士,大約要1/200快門再抓得到,

只能拉高iso,而光圈不能太大,會影響景深

▲ α7s:50mm端,光圈f/4,快門1/200秒,iso 25,600

▲ e-m1:50mm端,光圈f/4,快門1/200秒,iso 25,600

由於不是條件很嚴謹的test,我大概說明一下:

條件一是想辦法在手持的範圍內,穩住自己的手,

利用鏡頭防手震、機身的防手震,讓iso儘量低,

不過E-M1的iso 3200 噪訊還是明顯比α7s的iso 10000來的高,

這方面E-M1可以透過機身抹除一些噪訊,雙方的差距就不會太大了。

條件二是模擬在餐廳室內聚餐,要拍攝室內的人們,

所以快門大約會定在1/80左右,勉強不會產生殘影,

這點E-M1就輸了,α7s的iso 6400蠻乾淨的…OMG

條件三是拍攝夜間運動的人們,快門一定要拉高,

由於快門已經到了1/200,防手震機制完全可以忽視了,

會產生手振的機率不大 (除非你有貧血或是中風手會抖),

iso兩者都開到25,600了,差距已經完全拉開。

結論:α7s可以用超高可以iso超越擁有超強防手震的E-M1

這個會有些爭議 / __ \ 我很擔心會有論戰,

我還是得說一下,每台相機都有缺點,

避開缺點好好使用,每台都會是好相機。

如果某天E-MOUNT全幅也有像五軸防手震的技術,

某些層面來說,幾乎是要橫著走了。

補充:α7s用靜音電子快門,所以才有辦法在條件一下用這麼慢的快門速度

7/2

網友有提到有關s-log2模式,我錄製了一般、s-log2及s-log在影音編輯後製拉顏色

▲ 實際slog-2錄起來是整片灰灰的,宣稱動態範圍達到1300%,在後製過後確實有可取之處,

不過影片後製我是肉腳,我只丟進apple的imovie,調整飽合度和對比度,看看效果如何,

真正在作業的時候,不能像我這邊隨便。

另外機身可以設定自動HDR

▲ 這是DRO off 狀態

▲ 這是DRO on / LV5,有LV1~LV5,我直接看最大的比較明顯,暗部有明顯提昇細節和顏色,

如果不動RAW檔的話,這樣的JPG檔案後製的空間也會比第一張DRO off 來的大。

※ 所有原檔都在這本flickr相簿

<<<<未完待續>>>>