tyy2010 wrote:

如果20世紀玻璃算第一代的話

現代的非球面,防色散,奈米鍍膜等技術可稱第二代

液態鏡頭可能是第三代了,到那時候才有機會縮小體積重量...(恕刪)

或許可以先看一下光學技術書籍,再來考慮這樣分類是否合理。

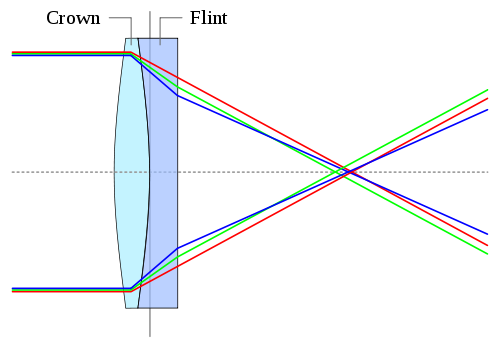

沒有防色散,只有低色散或著高abbe數的材料,通常是添加氟化物系列,其作用控制色像差是相消的方式來修正。

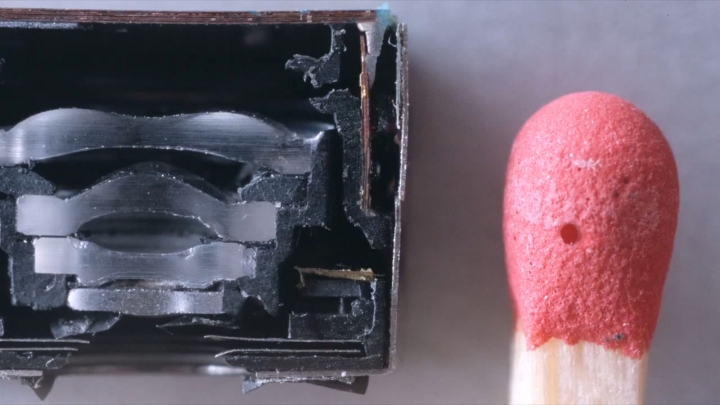

也就是通常是高折射高色散的凹透鏡+低折射低色散的凸鏡片,也就都是組合方式來修正。

非球面則是一種加工技術,把玻璃原本球面表面根據需求,而大致上有三種,<精密研磨>在上面以機械方式,研磨成非球面表面,<模造非球面>以專用低Tg的玻璃先車制預型體在加熱加壓下形成非球面,<複合非球面>以專用光學樹脂在表面形成非球面。

奈米鍍膜,本身是鍍膜技術,在半導體的曝光機鏡頭就有採用,其為建立空氣介面到玻璃介面橋梁,形成一個低折射率變化的鍍層,降低玻璃表面反射光,進而減少一些耀光鬼影等問題。

應該沒有人把這些變成世代玻璃分類方式。

鏡頭體積大小來說,是受制光學物理參數,像是多少焦距,可以參考6.鏡頭標示如何看?

至於液態鏡頭,實際上玻璃在物理上本來就是液態,只是一個高黏度的液體。

在於需要各種玻璃組合是在於像差修正,這裡面成像圈是一個關鍵條件,也就是小成像圈本身就很容易達成,但是隨著成像圈越大越難。